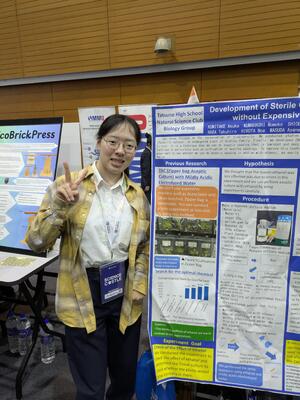

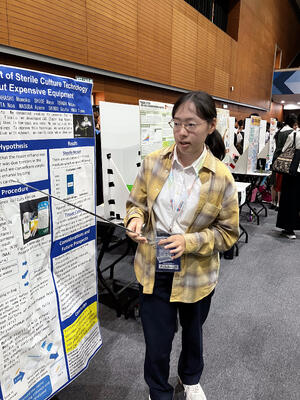

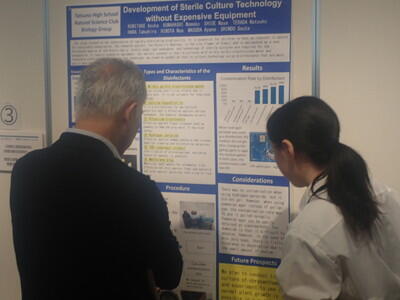

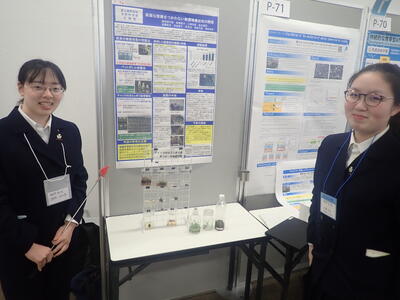

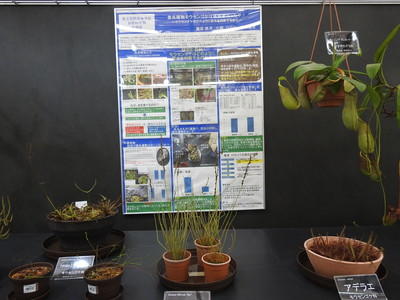

中高生のための学会「サイエンスキャッスルアジア大会」で國武明日香さんが研究発表をおこないました。内容は「高価な設備を必要としない無菌培養技術の開発」です。従来であればオートクレーブやクリーンベンチが必要な無菌培養を、設備のない小学校でもサギソウなどの地域の絶滅危惧種の増殖を可能とする無菌培養技術の改良について英語で発表しました。

この研究は3月に大阪で開催された「サイエンスキャッスルジャパン」で、主催者よりアジアの国々での理科教育や農業分野での活用が期待できると評価していただき、推薦(日本から3名)によりアジア大会に出場しましました。

以下は、アジア大会で発表した。國武さんの感想です。

「 サイエンスキャッスルアジア(マレーシア大会)には、マレーシアを始め、フィリピンやインドネシアなどさまざまな国の学生が参加していました。

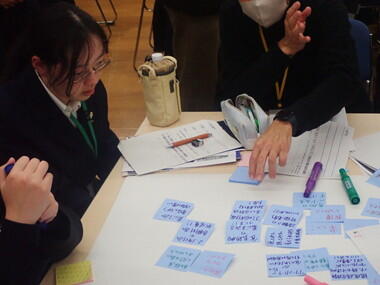

1日目には口頭発表を聞き、自由に名刺交換をしました。彼らが話す英語は速く、会話のなかで何度も聞き返したりしながらも、なんとかコミュニケーションをとることができました。英会話には文法の勉強とはまた違う能力と、慣れが必要であると実感しました。

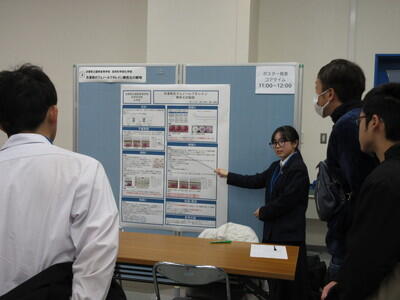

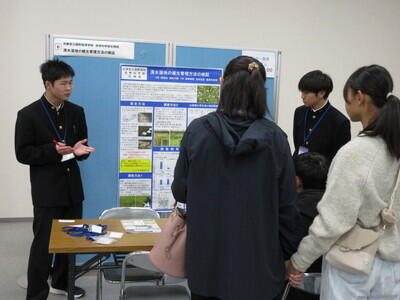

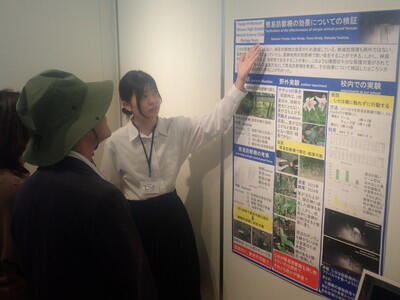

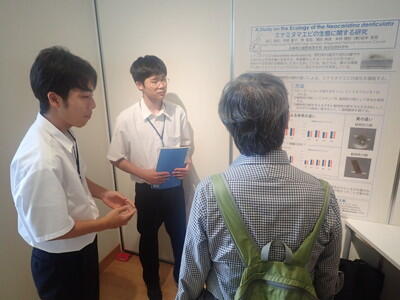

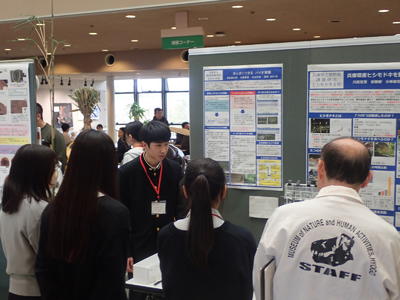

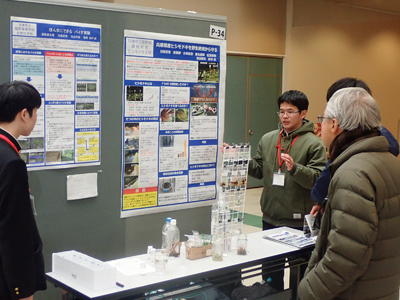

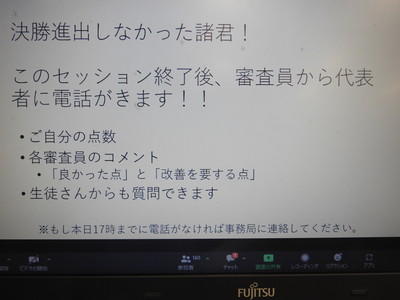

2日目も口頭発表を聞いた後、ポスター発表がありました。私も発表しましたが、とても緊張しました。発表では、ちゃんと話すことができていたか分かりませんが、質疑応答ではそこまで難しいことは聞かれず、審査員もそれほど多くは来なかったので、落ち着いて受け答えをすることができました。

アジア大会は全体を通して、とても楽しい雰囲気でした。口頭発表ではこちらを盛り上げるような呼びかけが多く聞く人たちも声を出して盛り上がっていて、日本とのギャップを感じました。

口頭発表の質疑の内容も、データや方法についてよりも、その研究の画期的な点はどこか、今後に期待されることは何かと言ったものが多かったように思われます。研究を行う学生を応援しようという気持ちが感じられ、とても楽しかったです。

海外での発表経験は、今後の大きな糧になると思います。この経験を活かし、これからもさまざまな場所で私たちの研究を広めたいです。 」

龍野高校生による播磨地方の絶滅危惧種の保全活動が、生物多様性のホットスポットである東南アジア地域の高校生の活動へと広がることを期待したいと思います。

【参考】サイエンスキャッスルアジア https://castle.lne.st/schedule/scasia2025/

someone vol.72 2025 秋号 p.13 https://lne.st/project/publishing/someone/

ウシガエルは成体まで2年必要

ウシガエルは成体まで2年必要

ブルーギルの幼魚とヌマエビ?類

ブルーギルの幼魚とヌマエビ?類

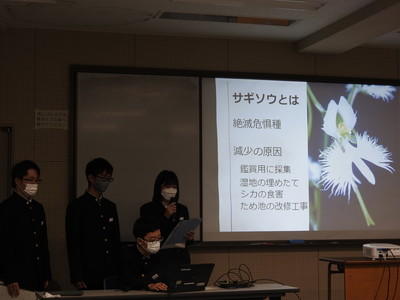

シラサギに似た、サギソウの花

シラサギに似た、サギソウの花

参加生徒

参加生徒

未処理区 大型草本が優占種となる

未処理区 大型草本が優占種となる

「絶滅の危機にある生きものたち」生物班

「絶滅の危機にある生きものたち」生物班

アサザ

アサザ

オオアカウキクサ(但馬型)

オオアカウキクサ(但馬型)

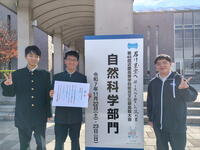

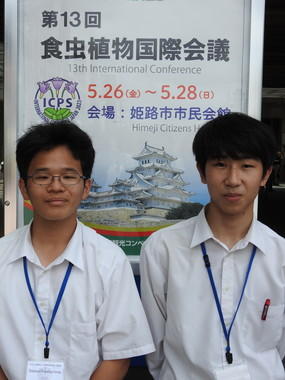

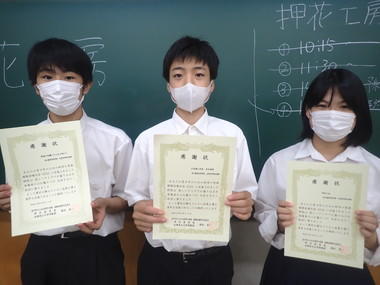

参加生徒 自然科学部生物班

参加生徒 自然科学部生物班

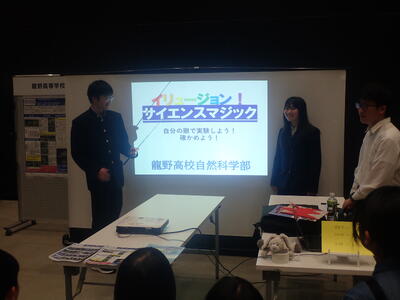

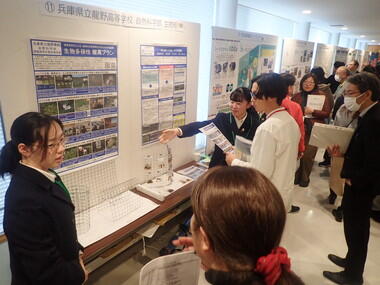

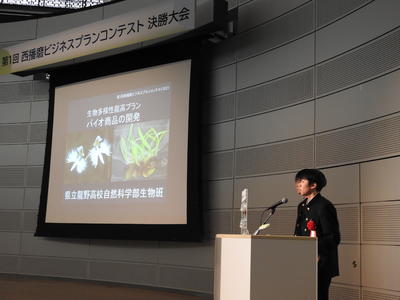

「生物多様性龍高プラン」

「生物多様性龍高プラン」

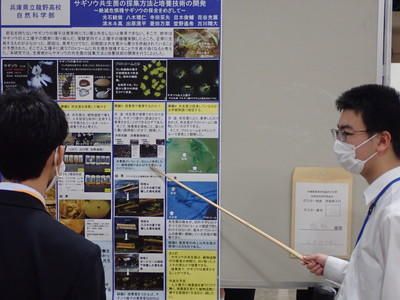

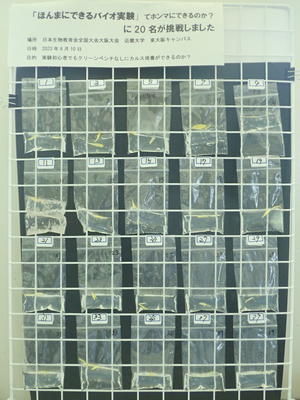

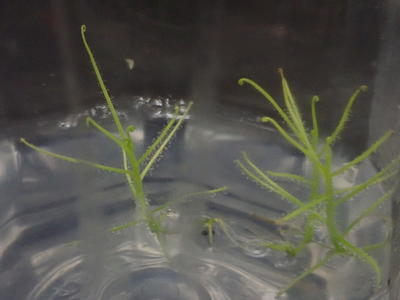

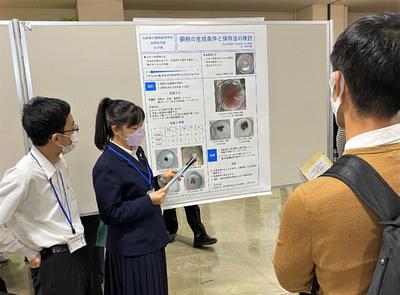

高価な設備をつかわない「簡易無菌培養技術の開発」

高価な設備をつかわない「簡易無菌培養技術の開発」

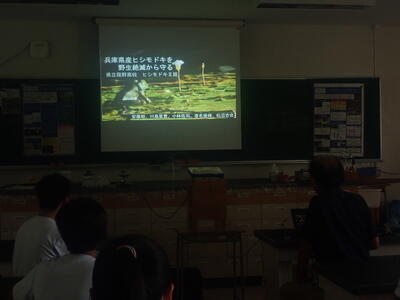

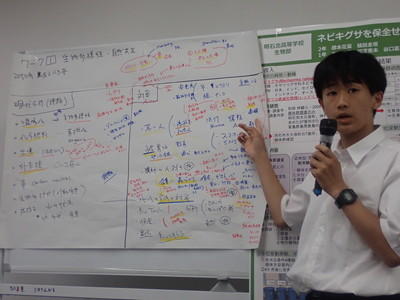

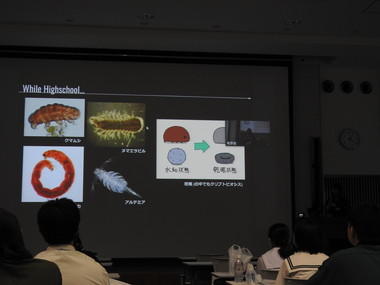

口頭発表 生物班

口頭発表 生物班

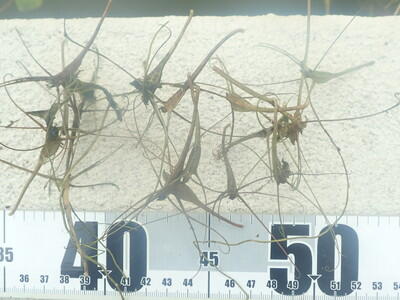

大きさ・形・色の違いをもとに種子を分類します

大きさ・形・色の違いをもとに種子を分類します

食害された開花予定株

食害された開花予定株

処理区では食虫植物モウセンゴケの実生苗も増加

処理区では食虫植物モウセンゴケの実生苗も増加 共生菌発芽法の野外実験の準備

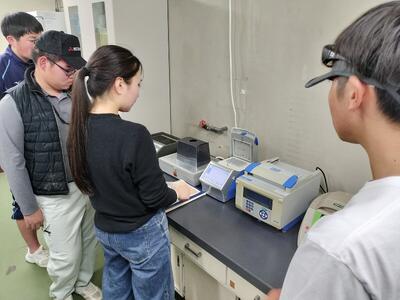

共生菌発芽法の野外実験の準備

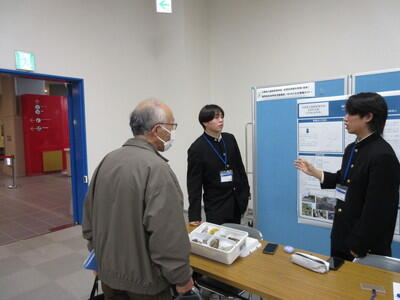

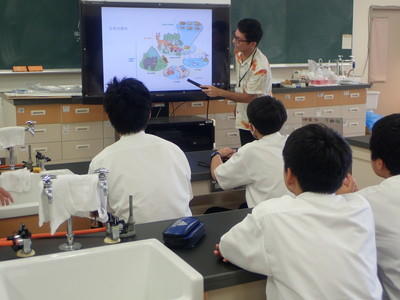

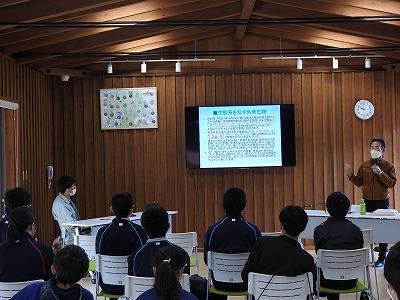

龍野高校学校評議委員様にも取り組みを説明

龍野高校学校評議委員様にも取り組みを説明

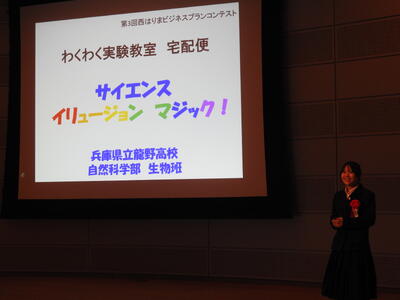

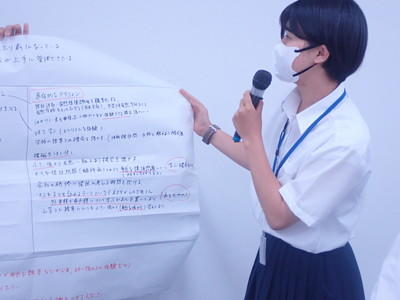

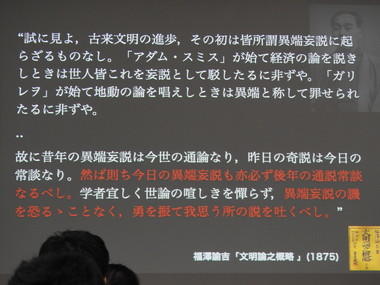

一般団体による口頭発表

一般団体による口頭発表

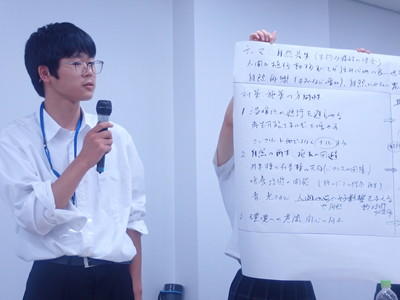

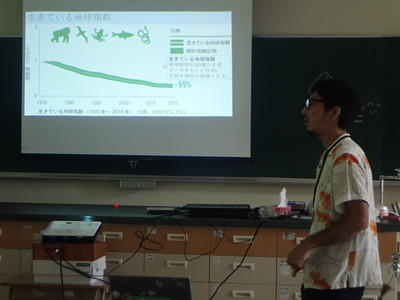

口頭発表は、プレゼンソフトを使って研究発表します

口頭発表は、プレゼンソフトを使って研究発表します

食虫植物展 ハエトリソウなどで実験観察

食虫植物展 ハエトリソウなどで実験観察

10月まで食虫植物ハエトリソウなど展示中

10月まで食虫植物ハエトリソウなど展示中

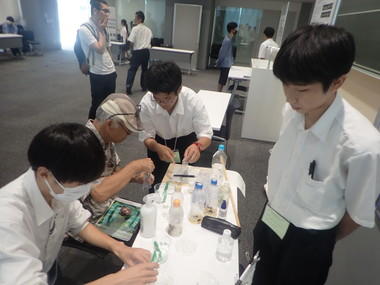

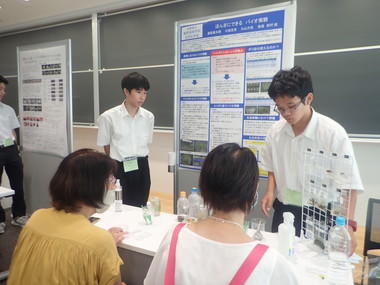

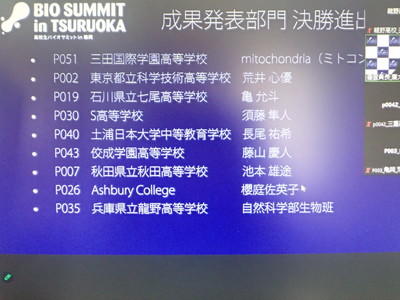

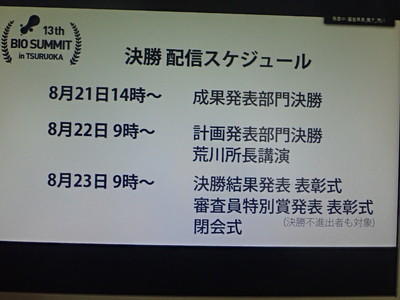

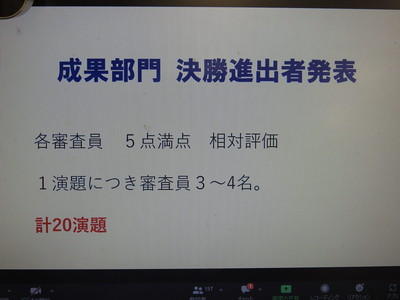

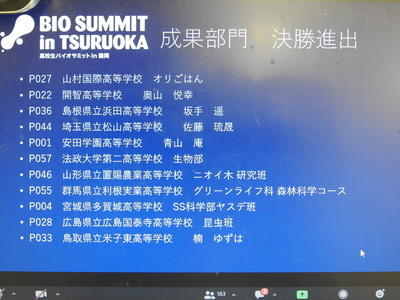

第12回バイオサミット 開会式

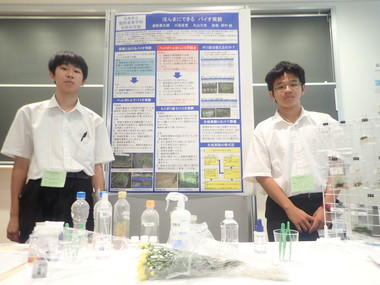

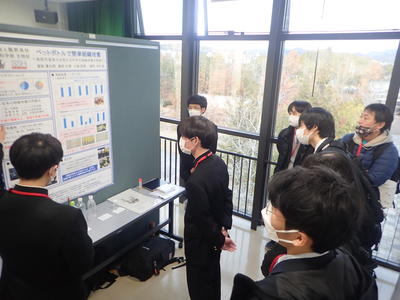

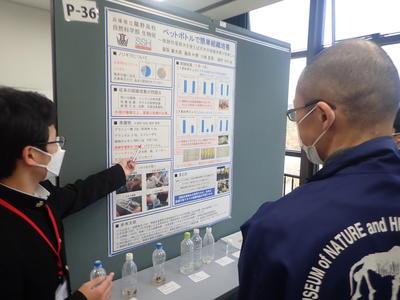

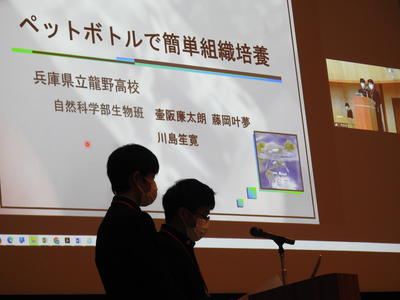

第12回バイオサミット 開会式 研究発表「ペットボトルで簡単組織培養」

研究発表「ペットボトルで簡単組織培養」

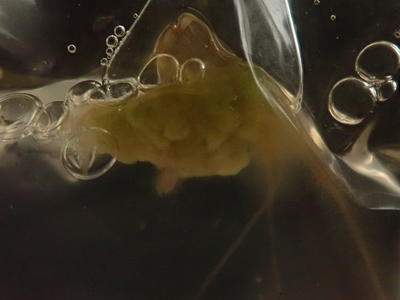

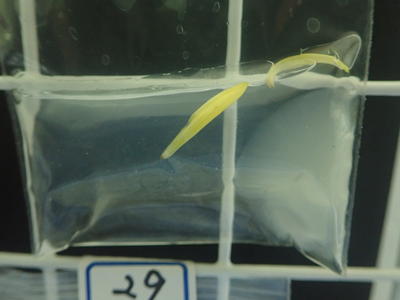

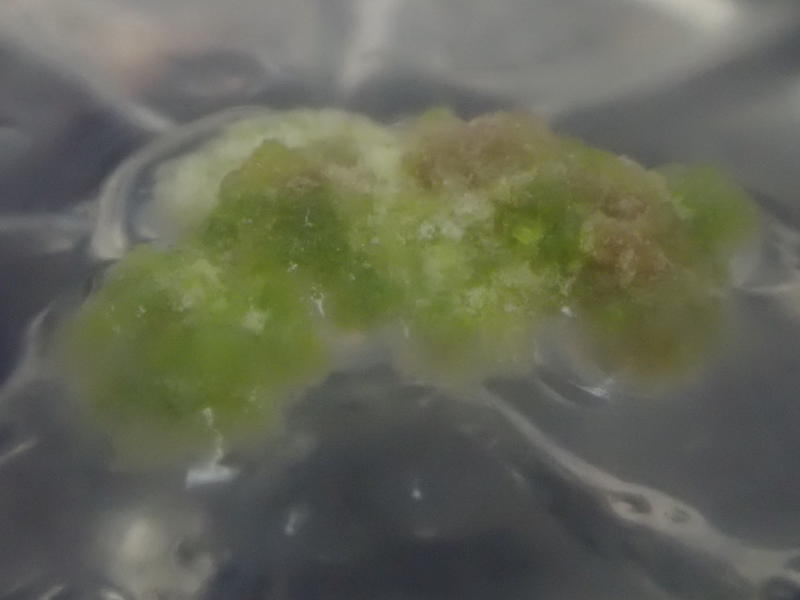

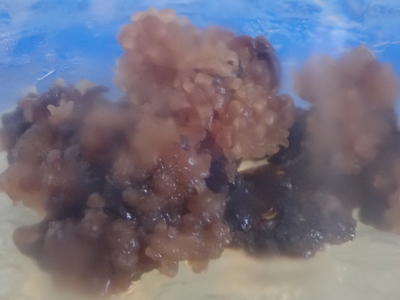

花弁の末端から、カルスが形成

花弁の末端から、カルスが形成

絶滅危惧種 オオツルコウジ

絶滅危惧種 オオツルコウジ 除草作業

除草作業

清掃活動

清掃活動

採集品の解説

採集品の解説