自然科学

【生物班】西播磨ビジネスプランコンテストで優秀賞

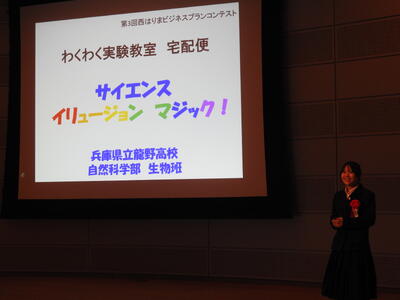

光都の先端科学技術支援センターで開催された「第3回西播磨ビジネスプランコンテスト決勝大会」に生物班および化学班一名が参加しました。部門は【学生アイデア部門】・【西播磨元気づくり部門】・【ローカルベンチャー部門】があります。私たちは一次審査・二次審査を通過し、【学生アイデア部門】の中学・高校等の部に出場しました。

2040年には理工系人材が100万人不足するといわれています。夏休みに「わくわく実験教室」をしていますが、小学生がひとりで龍野高校に来ることは困難です。教育の地域格差を縮めたい。そのような観点から「発展的・自立循環型」の実験イベント「ワクワク実験教室 宅配便」を企画しました。これは、初年度龍野高校生が、小学校に出向き5~6年生に実験指導を行い、その後5~6年生が1~4年生に実験を行います。次年度以降は新6年生が、探究的な学習で実験方法や実験解説の改良を行い、新5年生と協力して1~4年生に実験を行う科学イベントです。

多くの子どもたちは姫路市内で開催される科学イベントに足を運ぶことは困難です。しかし多くの小学校で児童会活動等を利用した「●●小学校 科学まつり」が普及すれば、理系人材の育成の一助になるのではないでしょうか?

|

オープニングのサイエンスマジックショー |

|

|

表彰式 |

|

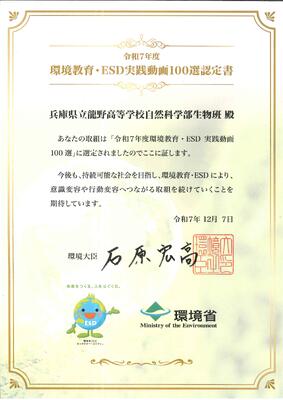

【生物班】環境教育・ESD実践動画100選に認定

龍野高校生による地域の自然環境や生きもの保全活動「生物多様性龍高プラン」を3分で紹介した動画が、「令和7年度環境教育・ESD教育実践動画100選」に認定されました。

持続可能な社会の実現には、様々な問題を自らの問題として主体的に捉え取り組むことが必要です。 そのような問題の解決につながる教育が、「環境教育・ESD」です。環境教育・ESD の実践の優良事例の動画を「環境教育・ESD 実践動画100 選」として環境省が選定しています。

審査委員会の審査を経て、26件(学校教育部門11件)が選定されました。今回は2023年に選定された「赤トンボ復活プロジェクト」に続き2度目の認定となります。

【参考】「環境教育・ESD 実践動画100 選」https://policies.env.go.jp/policy/eco/jissendoga/kokai/

【生物班】第11回全国環境活動発表大会近畿地方大会で第3位入賞

第11回全国環境活動発表大会近畿地方大会が大阪国際会議場で開催されました。

発表内容は高校生による地域の自然環境や生きもの保全活動「生物多様性龍高プラン」です。

生物班は2年連続で予選を通過し、昨年は4位相当の「先生が選ぶ特別賞」を授賞しており、今年は上位2校に与えられる全国大会出場権をかけて原稿やスライドを準備しました。

結果は、あと一歩およばず3位相当の「審査員が選ぶ特別賞」を授賞しました。

残念ながら東京で開催される全国大会には出場できませんでしたが、これからも播磨の自然や生きものを守るためにがんばります。

|

|

|

|

|

|

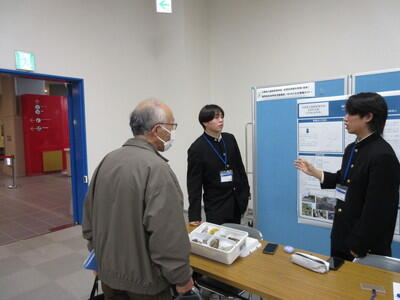

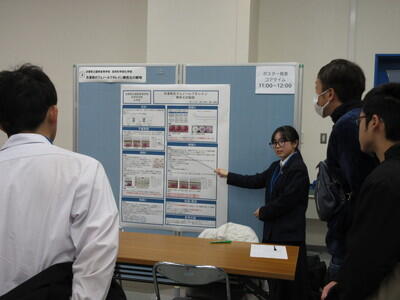

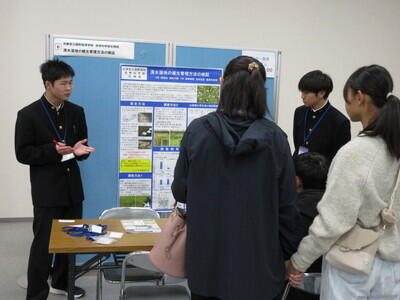

【化学班・生物班】はりまユース研究発表交流会に参加しました。

12月20日(土)、姫路科学館で開催されている、はりまユース研究発表交流会に、自然科学部化学班、生物班が参加しました。

最初にスライドで発表内容を簡単に紹介しました。

その後、ポスター発表を行いました。高校生や姫路科学館の研究員の方、来館されたお客さん(親子連れが多かったです)が発表を聞いてくださりました。

研究をされている方からは研究の助言をいただきました。また、親子連れのお客さんに対しては、分かりやすく説明をすることを意識して発表を行いました。

【物理班】第45回近畿高等学校総合文化祭鳥取大会自然科学部門で優秀賞を受賞しました

令和7年11月22日(土)・23日(日)に鳥取県米子市淀江文化センター(さなめホール)にて開催された「第45回近畿高等学校総合文化祭鳥取大会自然科学部門」において、物理班が物理部門の口頭発表で優秀賞を受賞しました。

物理部門は龍野高校を含め6校が参加し、本校は「ばねの塑性変化についての研究~のび方と縮み方の違い~」というタイトルで発表を行いました。

研究を進めていた2年生の春山くんは、1年生の頃からこつこつと実験データを積み重ねてきました。また、外部発表でもらったアドバイスを元に実験方法や解析方法を考え試行錯誤をしながら研究に取り組んでいました。今までの地道な努力で勝ち取った優秀賞だと思います。