2024年6月の記事一覧

【自然科学部】 ひょうご環境未来会議に参加しました

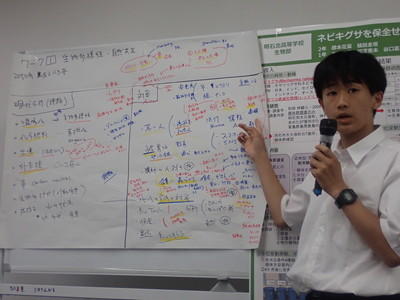

姫路駅南のじばさんビルで開催された「ひょうご環境未来会議!」に生物班10名が参加しました。

2019年に策定した「第5次環境基本計画」の改訂や「生物多様性ひょうご戦略」の改訂にむけて、高校生だけでなく、大学生、民間企業からも参加者が集まりました。

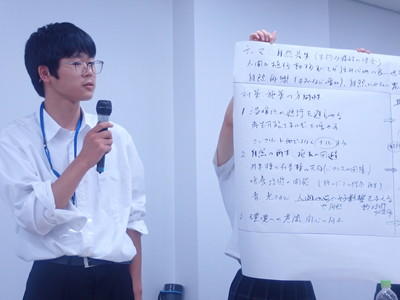

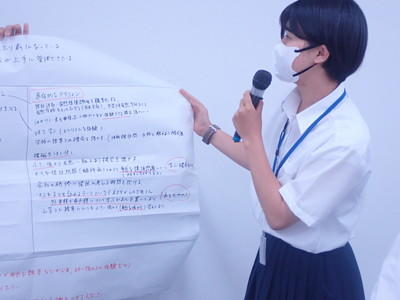

自己紹介の後、「ひょうごビジョン2050」の概要や「第6次環境基本計画」について説明を受けました。その後各自が興味関心のある「脱炭素」・「自然共生」・「資源循環」の各グループに分かれて、現状分析や対策案を検討しました。

午後からはフューチャー・デザインについて学び、2050年の将来人になったつもりで、2024年の現代人へのアドバイスを考えました。グループで話し合った内容については、発表により全参加者に共有化されました。

「第6次環境基本計画」には生物多様性の保全のため、また人材育成のために高校生による環境保全活動が盛り込まれることを期待したいと思います。

|

|

|

|

|

|

【自然科学部】ササユリの保全活動

6月8日、例年行っているササユリの保全活動を行いました。

ササユリは、シカが増殖する前は6月の里山を彩る山野草としてしばしば目にすることができました。

ササユリは、発芽までに2年、発芽後数年間は1枚の葉しか展開しません。開花まで5年以上の時間が必要です。

現在シカの食害により開花個体は激減し、残された一枚葉の幼個体も開花・結実することが困難なため、将来的には絶滅の危険性があると考えられます。

自然科学部では残された1枚葉の個体を安価に製造できる簡易防獣柵で保護し開花・結実させることが可能か、検証実験を兵庫県立大学の協力のもと行っています。今回あらたに、元県立大学講師の先生から教示いただいたキンランについても防獣柵を設置することにしました。

事前調査では5株程度がつぼみをつけていたのですが、成長してつぼみをつけると茎が斜めになり、柵からはみ出してしまいます。そこで今年は柵の大型化などに取り組みましたが、設置日には食害に会い1株になっていました。作業が遅れたことが悔やまれます。しかし残された一株から、交配・結実・採種に成功したら、無菌は種による実生増殖にも挑戦したいと思います。

昼食はひょうご環境体験館でとりました。ちょうどジャコウアゲハが羽化して、産卵をしていました。

|

|

簡易毛防獣柵の設置

|

|

食害を逃れた開花予定株

|

新たに保護対象となるキンラン

|

|

ジャコウアゲハ |

ジャコウアゲハの卵とウマノスズクサ |

【自然科学部】 福泊海岸植生調査

6月2日、恒例の西播磨地区自然科学系クラブ研修会である、姫路市福泊海岸の植生調査に参加しました。

この研修会では、人工海浜の植生の調査をしながら、コドラート法による植生調査方法を学びます。

コマツヨイグサやミチバタナデシコなどの外来種も多いのですが、ハマボウフウやコウボウムギ、ハマゴウなどの在来種も多く生育しており、人工海浜とは分からないくらいに植生が発達していました。

天候にも恵まれ、パラグライダーで空中散歩を楽しみ、海岸に着地する人もいました。

高校生だけでなく、兵庫県生物学会の会員で高校OB教員である先生方も参加して頂きました。なお昼ご飯の弁当は兵庫県生物学会より提供して頂きました。ごちそうさまでした。

|

1m×1mの中のすべての植物名と被度を記録 |

陸から海へメジャーを伸ばして1mごとに調査 |

|

各高校ごとに、活動報告 |

1年生8名が参加しました |

|

ハマヒルガオ |

ハマボウフウとコウボウムギ

|

食害された開花予定株

食害された開花予定株