2022年8月の記事一覧

【自然科学部】サギソウ展に出展しました

姫路市立手柄山温室植物園で開催されたサギソウ展に自然科学部が出展しました。

元姫路市立手柄山植物園園長の上埜氏が開発したサギソウ無菌播種を継承しながら、高価なオートクレーブやクリーンベンチを使用しない小学生にもできる「微酸性電解水添加培地を使用した無菌播種」技術や、たつの市内の自生地での保全活動とその効果など、ポスター2枚と無菌培養中のサギソウなどを展示しました。

サギソウ展では、西播磨地域のサギソウの地域個体や、「飛翔」「香貴」など多種の園芸品種など見ることができました。

また、食虫植物展の期間中でもあり、ウツボカズラなどの食虫植物も多くの種類を見ることができました。食虫植物展でも先輩の研究「モウセンゴケは菜食家だった!?」をポスター展示していただきました。

前園長の松本氏より、播磨地方の絶滅危惧種やビカクシダなど熱帯植物について解説をしていただきました。

お忙しい中ありがとうございました。

|

姫路市の花 「サギソウ展」 |

龍高の展示品 「微酸性電解水添加培地で無菌播種」 |

|

食虫植物展 |

龍高の展示品 「モウセンゴケは菜食家だった!?」 |

|

松本氏による解説 「ビカクシダの葉の役割は?」 |

松本氏の解説 |

【自然科学部】青少年のための科学の祭典姫路会場に出展しました

8月20日(土)・21日(日)に兵庫県立大学工学部で開催された「青少年のための科学の祭典」に自然科学部が出展しました。

生物班は「不思議な世界食虫植物」で、ハエトリソウの実験などを通じて植物の進化の不思議さや巧妙さについてを、

「押花工房」では、押し花をつかってしおりをつくり自然遊びの楽しさを、「絶滅の危機にある生きものたち」では、播磨地方に残された希少生物の写真や、生態系に影響をあたえる外来生物の写真の展示により、多くの生物が絶滅に直面する現状を知っていただきました。

化学班は「気体の体積変化を見てみよう」で、水の状態変化と体積の実験を行いました。

物理班は「こぼれない水」で、水の表面張力を体験できる実験を行いました。

新型コロナのまん延のため、3年ぶりの「科学の祭典」でしたが、参加した自然科学部の生徒たちは、子どもたちに創意工夫をしながら、実験や解説に取り組んでくれました。会場には多くの子どもたちとお父さん・お母さんの驚きの表情や笑顔と出会うことができ、生徒たちもこの経験から多くを学んでくれたことと思います。

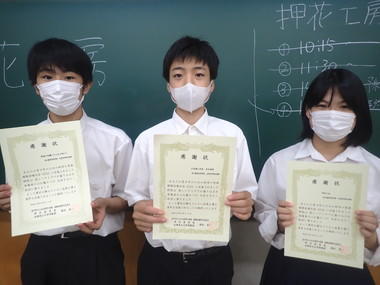

閉会式では、龍野高校の課題研究等でお世話になっている、姫路会場実行委委員長の遊佐真一先生(兵庫県立大学工学研究科)より感謝状をいただきました。

|

「こぼれない水!? 表面張力の不思議」 |

「気体の体積変化を見てみよう」 |

|

「不思議な世界 食虫植物」 |

「押花工房 押し花でしおりをつくろう」 |

|

「絶滅の危機にある生きものたち」 |

すべての出展に感謝状をいただきました |

【自然科学部】第12回バイオサミット2022 僅差で決勝進出ならず

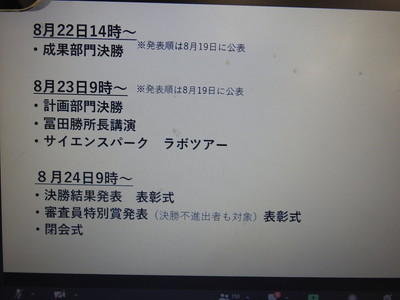

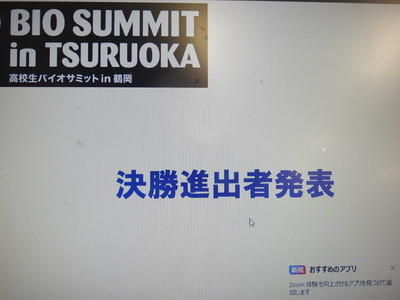

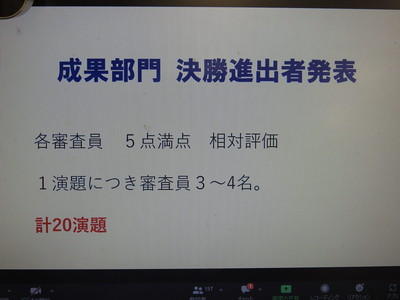

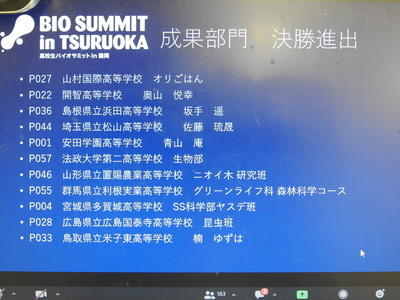

8月7日に自然科学部生物班の1年生2名が、生物系の科学コンテストである第12回バイオサミットに出場し、8月12日(金)午後にZoomによる決勝進出者の発表がありました。

1次審査(論文審査)を通過した119の研究テーマの発表のうち、山形県鶴岡市の慶應義塾大学先端生命科学研究所で開催される決勝戦に参加できるのは、成果部門20校、計画部門15校の計35校です。

龍野高校は成果部門にエントリーし、兵庫県花ノジギクの教材化に向けて高価なクリーンベンチやオートクレーブ、耐熱性培養容器を使わない、組織培養技術の開発について発表していました。

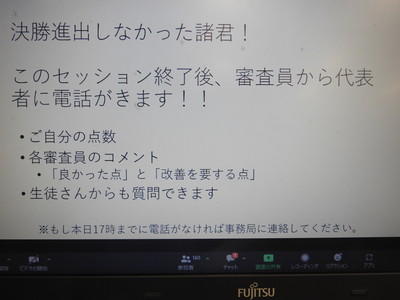

決勝進出に必要な得点は3.78点でした。龍野高校自然科学部の得点は3.767点で23位。わずかにおよびませんでした。セッション終了後審査員の先生と電話で話す機会がありました。

改善点としては、審査員には組織培養について経験がない人もおり、この研究によって何がどこまでできれば良いのかを示すなどすれば、より伝わりやすかったのではないか?などのアドバイスを受けることができました。今回の最終予選は4分間という通常の半分以下の時間で実験内容や結果、考察まで発表しましたが、短時間での発表の難しさを痛感しました。決勝はオンラインで観戦できるようですので他校の優秀な発表を見学して参考にしたいと思います。

これから高等学校総合文化祭自然科学部門の県予選も始まります。今回の経験とアドバイスを生かして県代表を目指いしたいと思います。

|

|

|

|

|

|

|

【自然科学部】第12回高校生バイオサミットに出場

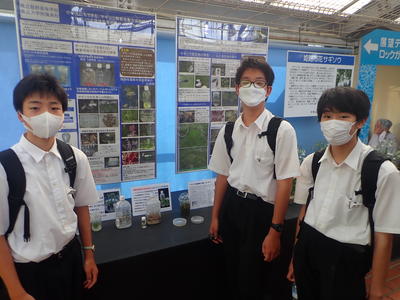

自然科学部生物班の1年生2名が、生物系の科学コンテストである第12回バイオサミットに出場しました。

1次審査(論文審査)を通過した119の研究テーマの発表が、Zoomを使用した1回戦(プレゼンソフトによる口頭発表)で決勝進出をかけて競いました。

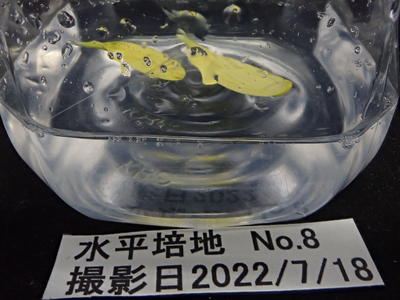

龍野高校のテーマは「ペットボトルで簡単組織培養」です。この研究は兵庫県花ノジギクの教材化に向けて高価なクリーンベンチやオートクレーブ、耐熱性培養容器を使わない、組織培養技術の開発についての研究です。

評価が上位であれば、8月22日から山形県鶴岡市の慶應義塾大学先端生命科学研究所で開催される決勝戦への出場権を獲得できます。

1回戦での他校での研究発表を聴講しましたが、大学レベルの研究内容や成果の発表も少なくなく、決勝進出は容易ではありません。しかし龍野高校の研究内容も従来の組織培養技術にはないアイデアを使用しています。

参加した1年生にとって、今回初めての科学コンテストの出場だったのですが、今回の結果の良し悪しにかかわらず、今後の科学コンテストに向けてのアドバンテージになると考えています。

|

|

|

|

植え付け直後のスプレーギクの花弁 |

|

【自然科学部】たつの市のオニバスの調査

オニバスは国内最大の水草です。栄養条件がよければ1枚の葉が2m前後になります。兵庫県内では、瀬戸内海側のため池に稀に生育しています。兵庫県版レッドデータブック2020ではBランクに評価されており兵庫県内の個体群は10程度とされています。

たつの市内のオニバスの今年の生育状況を確認するために、8月2日に調査に行きました。

A池は平野部に位置し泥底の富栄養なため池です。水面の90%以上がヒシに覆われていました。オニバスの個体数は15株前後でした。1年草のオニバスは年によって発芽率が著しく変動します。今年はやや発芽率が悪かったようです。発芽率の良い年は個体数が数えきれないほどの大群落を形成します。

B池はやや山間部の貧栄養なため池です。地域住人によりヒシモドキの保全活動がされています。例年であれば、落ち葉の堆積した泥底の南側で生育しているのですが、今年は北側の堤体にそって7株が生育していました。このあたりの底質は貧栄養な粘土だったの思うのですが、そのためなのかA池のオニバスに比較してやや小型でした。

まだ、両方のため池ともに、オニバスのつぼみを確認することはできませんでしたが株のサイズから開花・結実してくれると思います。

|

A池 平野部で富栄養のため池 |

B池 やや山間部で貧栄養のため池 |

|

もうすぐツボミが上がるはず。 |

地域住民の保護により開花したヒシモドキ |

第12回バイオサミット 開会式

第12回バイオサミット 開会式 研究発表「ペットボトルで簡単組織培養」

研究発表「ペットボトルで簡単組織培養」

花弁の末端から、カルスが形成

花弁の末端から、カルスが形成