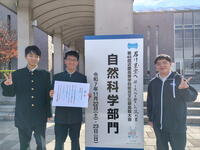

自然科学

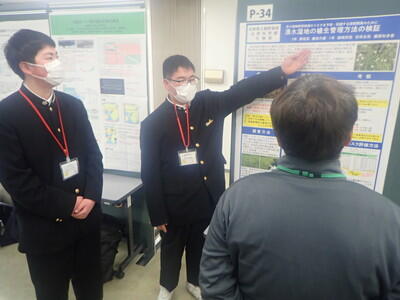

【生物班】人と自然の博物館「共生のひろば」に参加

例年2月11日に人と自然の博物館で開催されている「共生のひろば」でポスター発表をおこないました。この発表会では、中学生から社会人まで多くの研究発表をみるだけでなく、人博の多くの研究者から指導助言を受けることができるので生物班の活動にも大変役立っています。

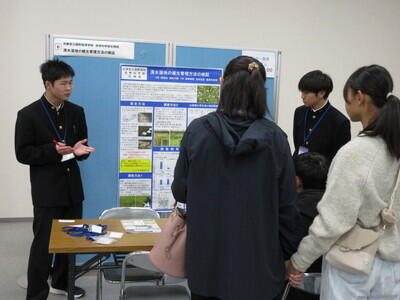

今年の研究タイトルは「湧水湿地の保全管理方法の検証」です。生物班では、これまでたつの市内の湧水湿地でサギソウを中心とした、湿生植物群落の保全活動に取り組んできました。具体的には開花期の人工交配と休眠期のカモノハシやススキなど大型草本の刈り取りです。これまでは、人工交配により結実率が向上することは確認していました。しかし、できた種子が発芽成長して個体数が増加しているかは調査していませんでした。調査の結果は、カモノハシなどの大型草本が近くにあると、種子の数が増えてもあまり開花株まで育っていないことが分かりました。またサギソウを保全することを目的にしたカモノハシの刈り取りが、他のモウセンゴケやミミカキグサなどの小型湿生植物の保全にも役立っていることを植生調査の結果から確認できました。

この調査研究をもとに湿生植物群落の新たな技術として「植物群落絶滅リスク評価法」を考案して発表したところ、研究者や他の湿地の保全活動をおこなっている人からも評価していただき、改善点など指導していただきました。

|

|

|

|

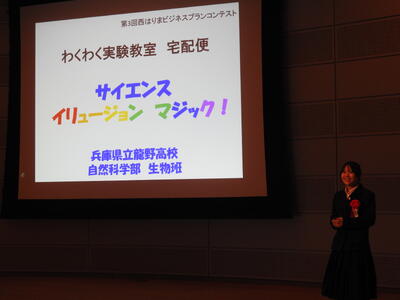

【生物班】西播磨ビジネスプランコンテストで優秀賞

光都の先端科学技術支援センターで開催された「第3回西播磨ビジネスプランコンテスト決勝大会」に生物班および化学班一名が参加しました。部門は【学生アイデア部門】・【西播磨元気づくり部門】・【ローカルベンチャー部門】があります。私たちは一次審査・二次審査を通過し、【学生アイデア部門】の中学・高校等の部に出場しました。

2040年には理工系人材が100万人不足するといわれています。夏休みに「わくわく実験教室」をしていますが、小学生がひとりで龍野高校に来ることは困難です。教育の地域格差を縮めたい。そのような観点から「発展的・自立循環型」の実験イベント「ワクワク実験教室 宅配便」を企画しました。これは、初年度龍野高校生が、小学校に出向き5~6年生に実験指導を行い、その後5~6年生が1~4年生に実験を行います。次年度以降は新6年生が、探究的な学習で実験方法や実験解説の改良を行い、新5年生と協力して1~4年生に実験を行う科学イベントです。

多くの子どもたちは姫路市内で開催される科学イベントに足を運ぶことは困難です。しかし多くの小学校で児童会活動等を利用した「●●小学校 科学まつり」が普及すれば、理系人材の育成の一助になるのではないでしょうか?

|

オープニングのサイエンスマジックショー |

|

|

表彰式 |

|

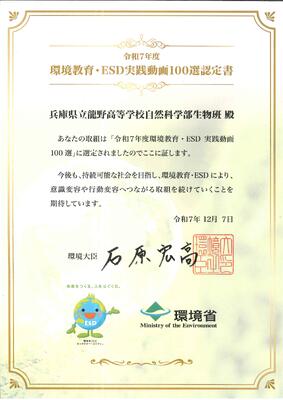

【生物班】環境教育・ESD実践動画100選に認定

龍野高校生による地域の自然環境や生きもの保全活動「生物多様性龍高プラン」を3分で紹介した動画が、「令和7年度環境教育・ESD教育実践動画100選」に認定されました。

持続可能な社会の実現には、様々な問題を自らの問題として主体的に捉え取り組むことが必要です。 そのような問題の解決につながる教育が、「環境教育・ESD」です。環境教育・ESD の実践の優良事例の動画を「環境教育・ESD 実践動画100 選」として環境省が選定しています。

審査委員会の審査を経て、26件(学校教育部門11件)が選定されました。今回は2023年に選定された「赤トンボ復活プロジェクト」に続き2度目の認定となります。

【参考】「環境教育・ESD 実践動画100 選」https://policies.env.go.jp/policy/eco/jissendoga/kokai/

【生物班】第11回全国環境活動発表大会近畿地方大会で第3位入賞

第11回全国環境活動発表大会近畿地方大会が大阪国際会議場で開催されました。

発表内容は高校生による地域の自然環境や生きもの保全活動「生物多様性龍高プラン」です。

生物班は2年連続で予選を通過し、昨年は4位相当の「先生が選ぶ特別賞」を授賞しており、今年は上位2校に与えられる全国大会出場権をかけて原稿やスライドを準備しました。

結果は、あと一歩およばず3位相当の「審査員が選ぶ特別賞」を授賞しました。

残念ながら東京で開催される全国大会には出場できませんでしたが、これからも播磨の自然や生きものを守るためにがんばります。

|

|

|

|

|

|

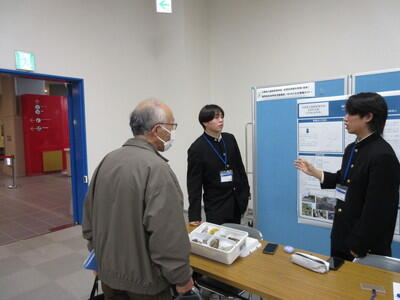

【化学班・生物班】はりまユース研究発表交流会に参加しました。

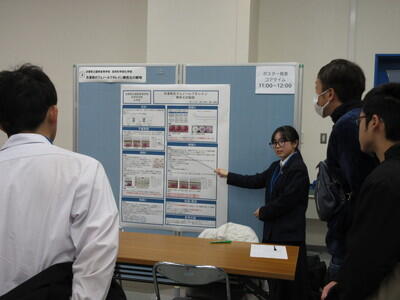

12月20日(土)、姫路科学館で開催されている、はりまユース研究発表交流会に、自然科学部化学班、生物班が参加しました。

最初にスライドで発表内容を簡単に紹介しました。

その後、ポスター発表を行いました。高校生や姫路科学館の研究員の方、来館されたお客さん(親子連れが多かったです)が発表を聞いてくださりました。

研究をされている方からは研究の助言をいただきました。また、親子連れのお客さんに対しては、分かりやすく説明をすることを意識して発表を行いました。

【物理班】第45回近畿高等学校総合文化祭鳥取大会自然科学部門で優秀賞を受賞しました

令和7年11月22日(土)・23日(日)に鳥取県米子市淀江文化センター(さなめホール)にて開催された「第45回近畿高等学校総合文化祭鳥取大会自然科学部門」において、物理班が物理部門の口頭発表で優秀賞を受賞しました。

物理部門は龍野高校を含め6校が参加し、本校は「ばねの塑性変化についての研究~のび方と縮み方の違い~」というタイトルで発表を行いました。

研究を進めていた2年生の春山くんは、1年生の頃からこつこつと実験データを積み重ねてきました。また、外部発表でもらったアドバイスを元に実験方法や解析方法を考え試行錯誤をしながら研究に取り組んでいました。今までの地道な努力で勝ち取った優秀賞だと思います。

【生物班】水生外来生物の野外採集

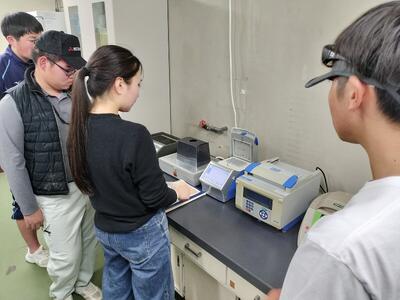

ため池の水生植物群落の増減には外来生物の在不在が大きな影響を受けていることが、先輩たちの研究からわかりました。そこで今年は、龍野高校で実習をおこなっている兵庫教育大学の院生の指導を受けながら、環境DNAをつかってため池の生物調査を行うことにしました。

まず、外来生物のDNAを採集するために、 公園管理者より採集の許可をいただき、教育大近くのため池で外来種の採集を行いました。アメリカザリガニ、ウシガエル(成体・オタマジャクシ)、ブルーギルの幼魚などを採集できました。組織の必要な種類は、その場で保存液に浸しました。

そのほかにも、ミズカマキリやギンヤンマ?のヤゴを観察できました。また、食虫植物のタヌキモ類(イヌタヌキモ、ノタヌキ、イトタヌキモ、オオバナイトタヌキモ(外来))が観察できました。公園内のため池のため、自生か移入か判断はできませんが、近年多くのため池で水生植物群落が消滅しているので、貴重な観察の場だと思います。

採集後は、兵庫教育大学に移動して実験機器の説明や実験に使用するマイクロピペットの使用方法について実習を行いました。どのような研究成果がえられるのか、1年後が楽しみです。

|

水生生物の採集 |

組織の採取 |

|

実験機器の説明

|

マイクロピペットの使用方法の講習

|

|

|

ウシガエルの成体1年生 |

|

アメリカザリガニ |

|

|

ミズカマキリ |

食虫植物タヌキモ類 |

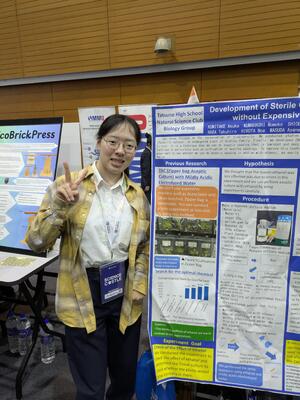

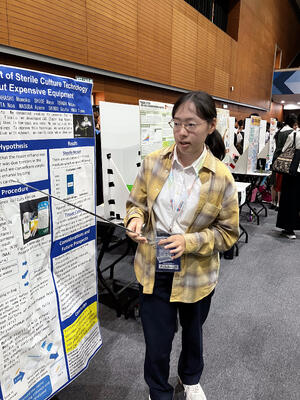

【生物班】サイエンスキャッスルアジア大会(マレーシア)に出場

中高生のための学会「サイエンスキャッスルアジア大会」で國武明日香さんが研究発表をおこないました。内容は「高価な設備を必要としない無菌培養技術の開発」です。従来であればオートクレーブやクリーンベンチが必要な無菌培養を、設備のない小学校でもサギソウなどの地域の絶滅危惧種の増殖を可能とする無菌培養技術の改良について英語で発表しました。

この研究は3月に大阪で開催された「サイエンスキャッスルジャパン」で、主催者よりアジアの国々での理科教育や農業分野での活用が期待できると評価していただき、推薦(日本から3名)によりアジア大会に出場しましました。

以下は、アジア大会で発表した。國武さんの感想です。

「 サイエンスキャッスルアジア(マレーシア大会)には、マレーシアを始め、フィリピンやインドネシアなどさまざまな国の学生が参加していました。

1日目には口頭発表を聞き、自由に名刺交換をしました。彼らが話す英語は速く、会話のなかで何度も聞き返したりしながらも、なんとかコミュニケーションをとることができました。英会話には文法の勉強とはまた違う能力と、慣れが必要であると実感しました。

2日目も口頭発表を聞いた後、ポスター発表がありました。私も発表しましたが、とても緊張しました。発表では、ちゃんと話すことができていたか分かりませんが、質疑応答ではそこまで難しいことは聞かれず、審査員もそれほど多くは来なかったので、落ち着いて受け答えをすることができました。

アジア大会は全体を通して、とても楽しい雰囲気でした。口頭発表ではこちらを盛り上げるような呼びかけが多く聞く人たちも声を出して盛り上がっていて、日本とのギャップを感じました。

口頭発表の質疑の内容も、データや方法についてよりも、その研究の画期的な点はどこか、今後に期待されることは何かと言ったものが多かったように思われます。研究を行う学生を応援しようという気持ちが感じられ、とても楽しかったです。

海外での発表経験は、今後の大きな糧になると思います。この経験を活かし、これからもさまざまな場所で私たちの研究を広めたいです。 」

龍野高校生による播磨地方の絶滅危惧種の保全活動が、生物多様性のホットスポットである東南アジア地域の高校生の活動へと広がることを期待したいと思います。

【参考】サイエンスキャッスルアジア https://castle.lne.st/schedule/scasia2025/

someone vol.72 2025 秋号 p.13 https://lne.st/project/publishing/someone/

|

注 次年度の予告 |

表彰式 |

|

|

英語で研究発表 |

【生物班】アジア大会出場を前にたつの市長表敬訪問・激励会

サイエンスキャッスル アジア大会に出場する國武明日香さんが、たつの市長を表敬訪問し、激励会をしていただきました。サイエンスキャッスルアジア大会は、主にマレーシア、フィリピン、インドネシア、ベトナムなどの生徒が参加する学会です。國武さんは、3月に開催されたサイエンスキャッスル ジャパンにおいて「グローバルパスポート」を獲得しました。主催者推薦により日本から出場する3名のうちの1人として、マレーシアで開催されるアジア大会にて研究発表をおこないます。

激励会には、山本市長の他、田中副市長、古本市民生活部長にもご参加いただきました。市長から激励の言葉をいただいたのち、参加者から研究内容に関するさまざまな質問をいただきました。

激励会のあとには、神戸新聞社の取材も受けました。

國武さんの研究内容「簡単無菌培養技術の開発」が、このアジア大会をきっかけに、他の国でも絶滅危惧種の保全・増殖などに活用され、共同研究などにつながっていくことを期待したいと思います。

|

|

|

市長・副市長に研究内容の説明 |

神戸新聞社より取材をうけました |

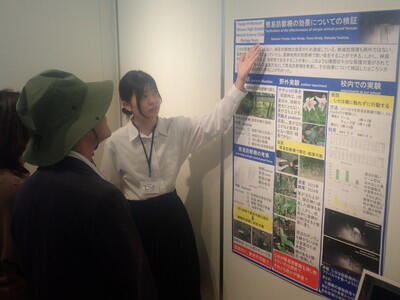

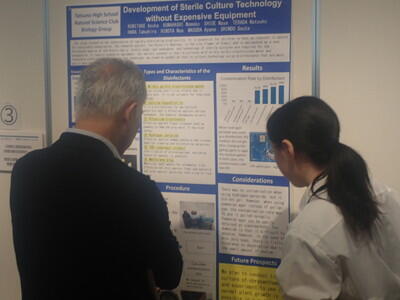

【生物班・課題研究ヌマエビ班】「ひょうご里山・里海国際フォーラム」で発表しました

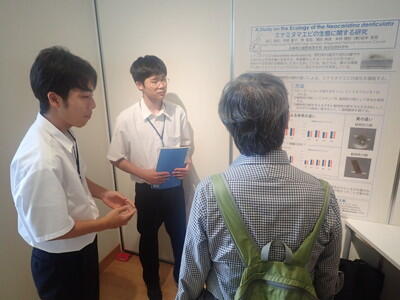

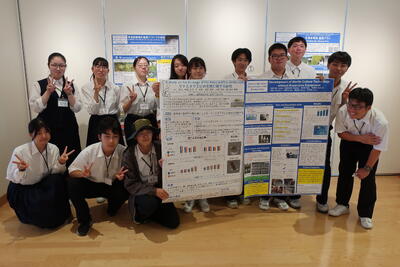

令和7年9月28日(日)、兵庫県立兵庫津ミュージアムで開催された「ひょうご里山・里海国際フォーラム」において、本校自然科学部生物班と課題研究ヌマエビ班の生徒がポスター発表を行いました。

最優秀賞は逃しましたが生物班の「簡単無菌培養技術開発チーム」が優秀賞を受賞しました。

「ひょうご里山・里海国際フォーラム」は、関西万博の「地球の未来と生物多様性」テーマウィークに連動して開催された国際イベントです。本フォーラムは、里山・里海の重要性やその保全・再生に向けた取り組みを国内外に発信することを目的としています。

高校生によるポスターセッションは、県内の高校から19チームが参加しました。龍野高校からは、生物班(生物多様性の保全に関して3チーム)、課題研究ヌマエビ班が参加し、他校の高校生やフォーラム聴講者、研究者に対してポスターを使用して研究発表しました。

国際フォーラムということで、英文の原稿も準備していた生徒たちですが、多くが日本人の聴衆ですこし残念な一方でほっとしたのではないでしょうか。ぜひ、英語でもコミュニケーションができるようにしっかりと日ごろの学習にも励んでほしいと思います。機会があれば英語での研究発表に挑戦したいと思います。

|

「生物多様性龍高プラン」 生物班 |

「簡易防獣柵の効果の検証」 生物班 |

|

「簡単無菌培養技術の開発」 生物班 |

「ミナミヌマエビの生態に関する研究」課題研究 |

|

表彰式 |

参加者 |

ウシガエルは成体まで2年必要

ウシガエルは成体まで2年必要

ブルーギルの幼魚とヌマエビ?類

ブルーギルの幼魚とヌマエビ?類