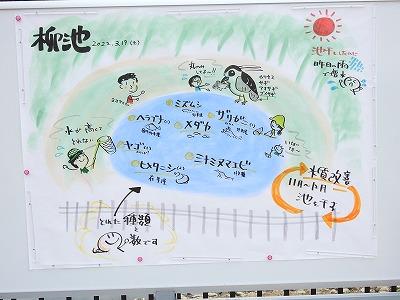

3月21日たつの市内のサギソウ群落の保全活動を行いました。この場所は地元の自治会によって管理されており、木道が設置されるなど、湿地を傷めるめることなく湿生植物の観察ができます。

今回の作業は湿地内の大型草本カモノハシを除去することで地表に光が届くようにします。陽生植物のサギソウは光量不足になると開花しにくく、個体数が減少します。そこで例年サギソウが発芽成長する前にカモノハシを刈り取り湿地外に除去しています。

カモノハシの植生被度の低下した除草処理区では、サギソウだけでなく食虫植物のモウセンゴケやミミカキグサの仲間も個体数を増やしています。

除草作業後には、サギソウの共生発芽実験の準備をしました。これまでの保全活動で、刈り取りをすることで数年で個体数が急増することがわかりました。しかし日当たりが良くなるだけでは開花率は高くなっても、個体数はあまり増えません。増加するためには分球だけでなく実生による増殖が促進される必要があります。しかし、サギソウの種子は胚乳がないため自然界での発芽率はあまり高くないと言われています。そのため刈り取り作業は光条件の回復だけでなく、発芽率の上昇に効果があることが予測されました。

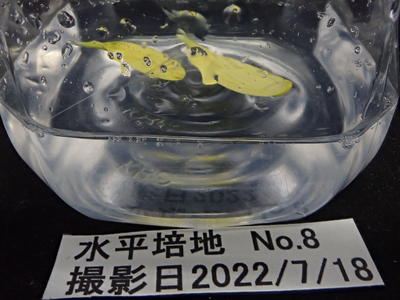

そこで2021年度に室内実験で、サギソウの種子は枯れ草を分解するカビの仲間により発芽が促進されていることを確認しました。今回は野外でも同様に腐朽する枯れ草周辺部で発芽しやすいことを確認するための実験観察を実施することにしました。

この実験結果が予想通りであれば個体数の減少した自生地でも効率よく、遺伝子多様性をたもちながら実生によるサギソウ群落を復元させる技術が確立できます。播種時期などの問題もありますが、夏休み頃にはある程度結果がでるのではないかと思います。

その後、他のため池に移動してトウカイコモウセンゴケ群落の保全作業を行いました。トウカイコモウセンゴケはモウセンゴケ同様陽生植物ですが、モウセンゴケのような越冬芽をつくりません。そのため春先は凍結や霜により葉は痛んでいます。

自生地では、トウカイコモウセンゴケを霜から守っていた、コナラ等の落ち葉を取り除き日当たりを回復するとともに、種子が発芽成長しやすいようにしています。

生徒の一人が湿地内に油膜を発見し、油による湿地の汚染を心配していました。しかし、今回の油膜は環境汚染には影響のない、鉄バクテリアの繁殖によるものです。鉄バクテリアは化学合成細菌の仲間で、水中の鉄イオンを酸化により生じる化学エネルギーを利用して糖を合成し生活しています。そのため、水中には酸化鉄の沈殿が確認できます。もし酸化鉄の沈殿がないようであれが、オイルなどの流失を疑う必要があります。

|

地元自治会の尽力により観察道が設置されている

|

大型草本カモノハシを除去

|

|

処理区では食虫植物モウセンゴケの実生苗も増加 処理区では食虫植物モウセンゴケの実生苗も増加

|

共生菌発芽法の野外実験の準備 共生菌発芽法の野外実験の準備

|

|

サギソウの播種

|

左:対照区 右:共生菌培養区(イヌノハナヒゲ類の枯草入)

|

|

落ち葉を掻き出す

|

トウカイコモウセンゴケ群落

|

|

越冬芽をつくらないため、寒さで葉が損傷

|

鉄バクテリアの繁殖 鉄イオンの多い水質とわかる

|

処理区では食虫植物モウセンゴケの実生苗も増加

処理区では食虫植物モウセンゴケの実生苗も増加 共生菌発芽法の野外実験の準備

共生菌発芽法の野外実験の準備

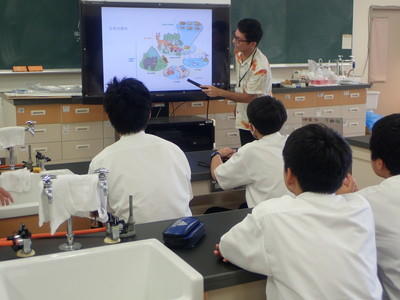

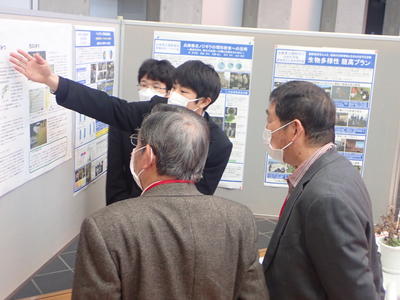

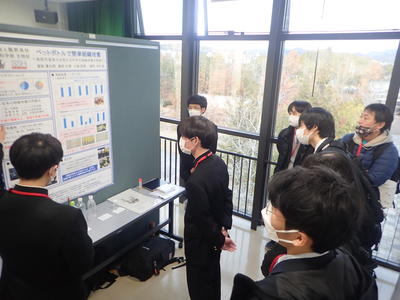

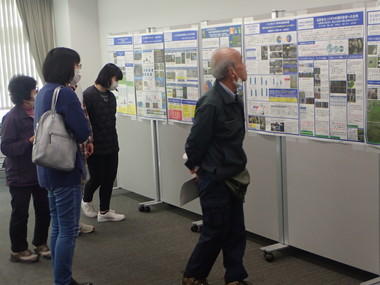

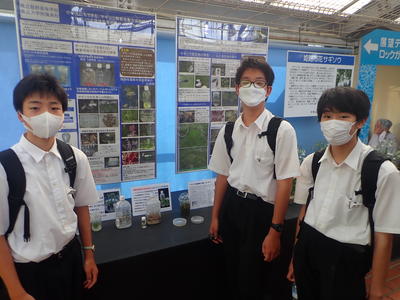

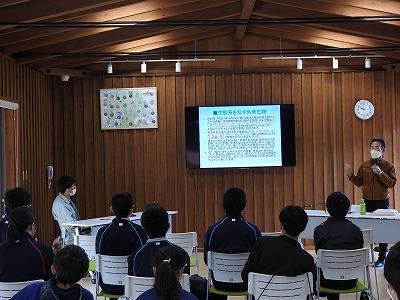

龍野高校学校評議委員様にも取り組みを説明

龍野高校学校評議委員様にも取り組みを説明

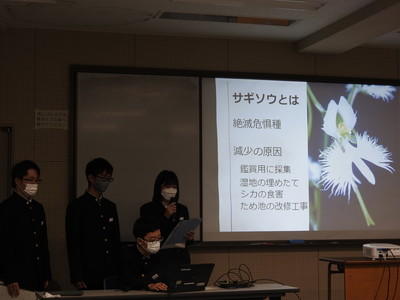

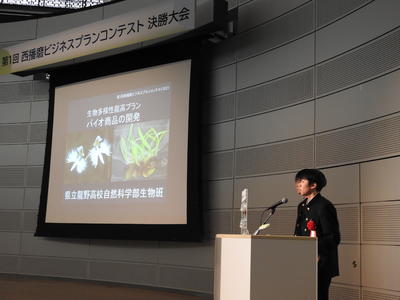

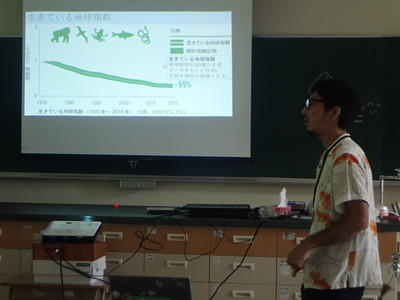

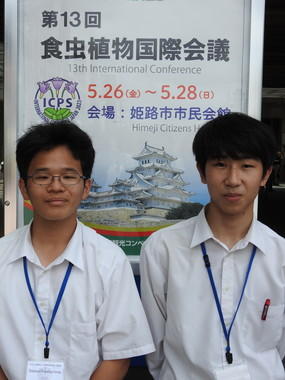

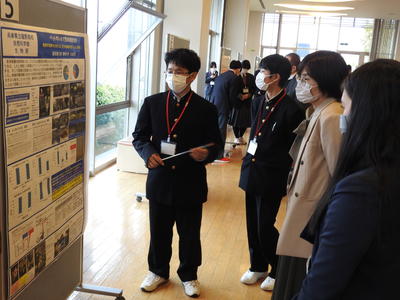

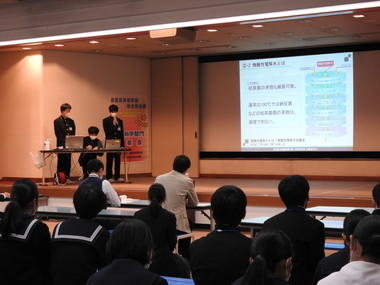

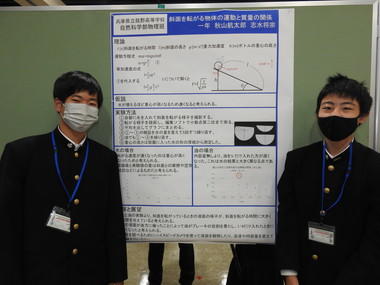

一般団体による口頭発表

一般団体による口頭発表

口頭発表は、プレゼンソフトを使って研究発表します

口頭発表は、プレゼンソフトを使って研究発表します

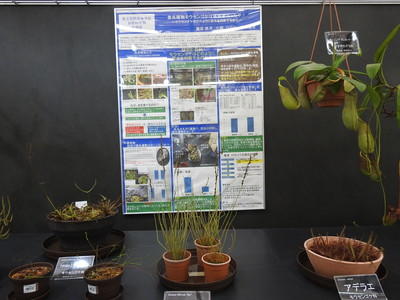

食虫植物展 ハエトリソウなどで実験観察

食虫植物展 ハエトリソウなどで実験観察

10月まで食虫植物ハエトリソウなど展示中

10月まで食虫植物ハエトリソウなど展示中

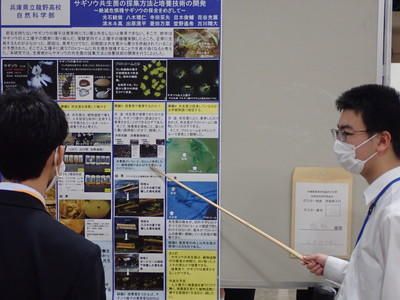

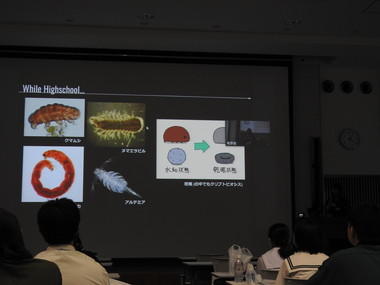

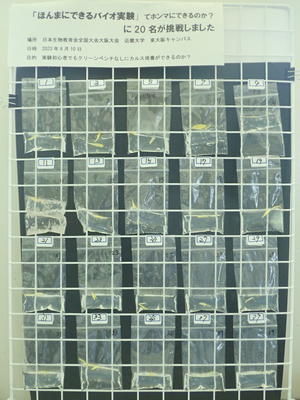

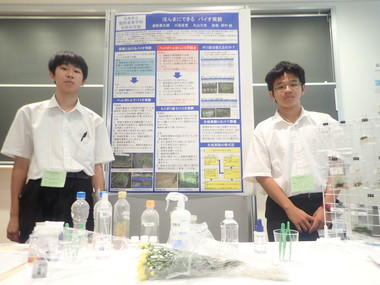

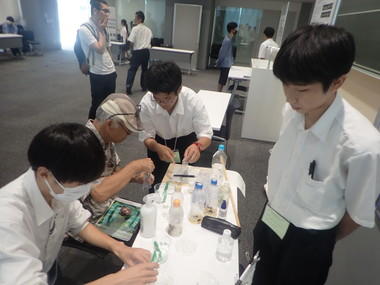

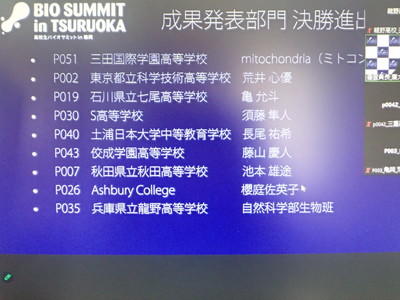

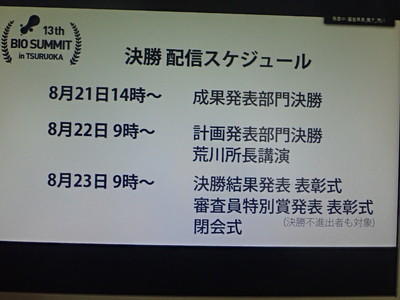

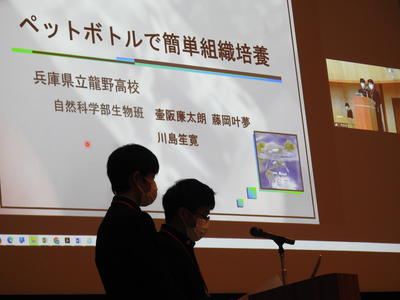

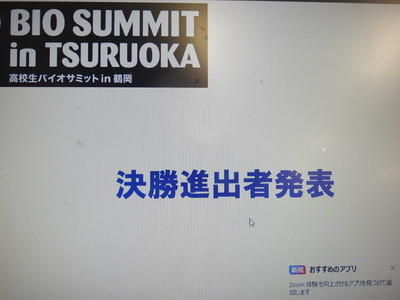

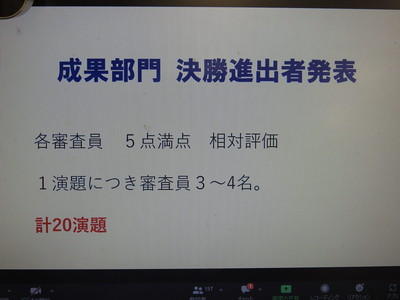

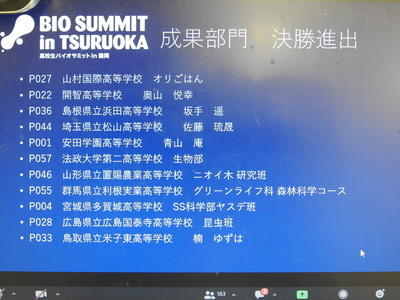

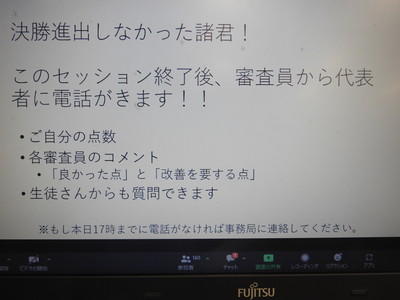

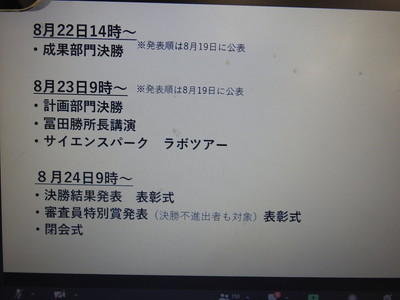

第12回バイオサミット 開会式

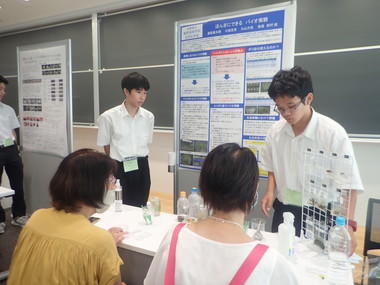

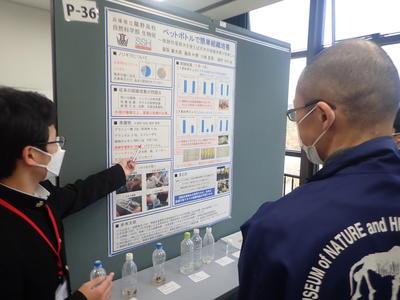

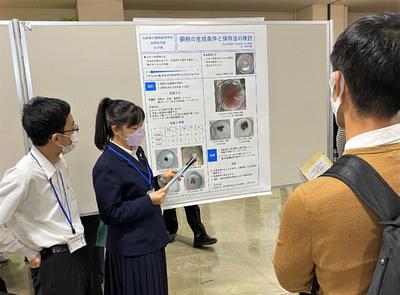

第12回バイオサミット 開会式 研究発表「ペットボトルで簡単組織培養」

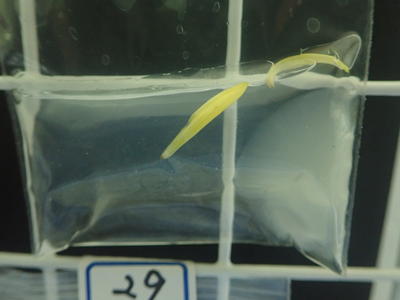

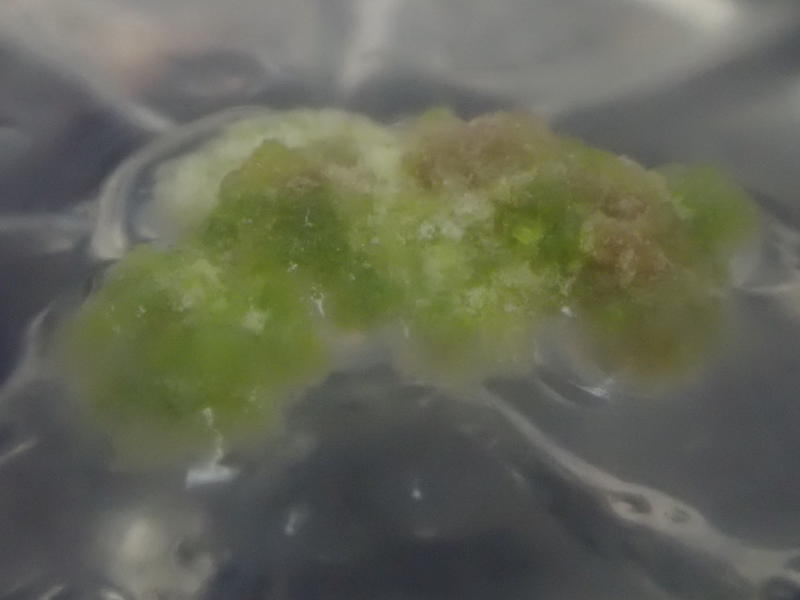

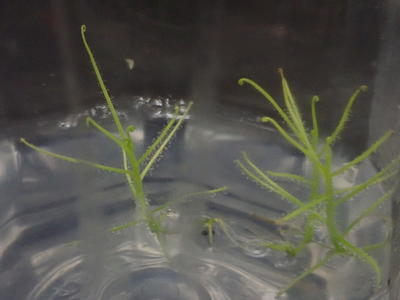

研究発表「ペットボトルで簡単組織培養」

花弁の末端から、カルスが形成

花弁の末端から、カルスが形成

絶滅危惧種 オオツルコウジ

絶滅危惧種 オオツルコウジ 除草作業

除草作業

清掃活動

清掃活動

採集品の解説

採集品の解説