自然科学

【生物班】龍野西中学でヒシモドキの生息域外保全を開始

「第2回中学生にもできる課題研究チャレンジ」で生物班と活動している中学生3名のうち2名が龍野西中学生徒ということもあり、龍野西中学校区に生育する絶滅危惧種ヒシモドキの生息域外保全を西中学で行うことにした。

ヒシモドキはため池などに生育する1年生の水草であるが、国内の生育地は10か所程度。兵庫県も揖西町にしか自生していない希少植物である。

はじめに龍野高校生物実験室で、これまで何度も絶滅の危機を乗り越えてきた経緯や、地元住民や龍野高校の保全活動、研究内容と成果について学んだ。

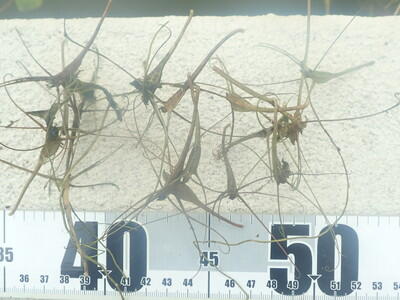

その後、龍野高校スイレン池で生息域外保全をしているヒシモドキを西中学に移植した。ヒシモドキは1年草なので、寒くなると枯れてしまう。しかし、すでに多くの果実(種子)をつくっていた。

4月には発芽して、龍野西中学でもヒシモドキがすくすく育ってくれることと思う。

また、校区内にある絶滅危惧種オニバスの種子をまいた。発芽率が大変低い植物なので発芽するかどうかは不明だが、裂果していない未熟種子なので発芽率が良いことを期待している。

|

龍野高校実験室でヒシモドキについて学習 |

龍野高校での生息域外保全 |

|

龍野高校でヒシモドキの抜き取り |

龍野西中学ビオトープでの移植作業 |

|

ヒシモドキの果実 流出防止の突起が発達 |

移植されたヒシモドキ |

【生物班】サギソウ保全地での調査

生物班は、地元自治会の理解と協力のもと、たつの市内のサギソウ群落の保全活動をおこなっています。冬季の草刈りや開花期の人工授粉などによってサギソウの個体数は増加していますが、今夏はその効果を数値化するために調査を行いました。

観察道下の湿地周辺部のサギソウに対して、例年人工交配をおこなっており、人工交配をした場合しなかった花に対して結実率が高いことが昨年までの調査からわかっています。さらに、実際に開花個体の増加についても数値化するのが今回の目的です。

開花期の最盛期をすでに過ぎていましたが、人工交配を行った湿地の周辺50㎝の開花数は、湿地内側よりも多いことがわかりました。また、大型草本のカモノハシを刈り取らない場合は、サギソウだけでなく他の小型草本も激減することが分かりました。

湿地の周辺部には完全寄生植物のナンバンギセルなど秋の花が咲いていました。ススキやササに寄生しているようでした。

|

|

サギソウの人工交配 |

|

木道下のようす |

木道下 湿地に入らないで |

|

手前から50㎝×100㎝で区画調査 |

|

|

ナンバンギセル |

トウカイコモウセンゴケ |

【自然科学部】Chemical-Energy-Car Competition 2025に出場しました

8月31日(日)に、Chemical-Energy-Car Competition 2025が開催されました。

これは日本化学会が主催する大会で、大学部門と高校部門があります。一定のルールの基で化学反応で駆動する小さな模型車を制作し、直前に指示された量の水を積み、直前に決められる目標距離までの走行距離の精度を競います。

自然科学部は、化学班を中心に物理班や生物班にも協力してもらって準備を進めてきました。

駆動原理はダニエル電池、停止原理は過酸化水素の分解による酸素の発生を利用して風船を膨らませ、銅線を切るというアイデアを出し、作製してきました。

車を動かすだけの電圧・電流を出すことが難しく、当日は残念ながら車を動かすことができませんでした。しかし、試行錯誤して必死に取り組んだ経験は今後に生きてくると思います。

【生物班】令和7年度SSH生徒研究発表会に見学にいきました

8月6日・7日に神戸国際展示場で開催されているSSH生徒研究発表会に見学に行きました。例年、龍野高校からは総合自然科学科課題研究班の最優秀チームが龍野高校を代表して発表会に参加しています。今年は「『国産ヒノキの香りの追求』~タイワンヒノキとの比較~」で発表をおこないました。斎藤兵庫県知事にも研究の成果を聞いていただきました。

生物班の生徒たちは1年生のみだったのですが、生物分野の発表を中心にポスター発表を見学しました。理解困難なレベルの高い研究発表も多くありましたが、質問すれば生徒の知識レベルの応じて丁寧に説明してくれました。

特に大阪府立園芸高等学校の「イナワラのダイレクトアルコール発酵によるバイオエタノール生産技術の開発」発表は、直接生物班がとりくむ生物多様性の保全活動に無関係に思いましたが、サギソウ共生菌を活用した自生地の保全活動に多くのヒントを与えてくれました。

兵庫県に全国の高校生があつまり、いろいろな研究テーマで実験方法や結果を公開してくれることは、兵庫県だけでなく近隣の府県の科学研究にとりくむ高校生にとって大変有益な機会であり、ありがたいことだと思います。

見学にきた1年生4人のうち3名は総合自然科学科に所属しており、2年後の発表会では発表者として参加してほしいと思います。

|

ポスター発表会場 |

龍野高校発表ブースに知事がきてくれました |

|

先輩と記念撮影 |

審査結果の発表と講評 |

【生物班】生息域外保全野外実験場での除草活動

太子町総合公園で太子町まちづくり課の理解と協力のもと、生物多様性に関する野外実験を行っています。

公園内の柳池では、兵庫県ではたつの市に1か所しか自生していないヒシモドキの生息域外保全を行っています。ヒシモドキは普通種のヒシとよく似た環境に生育し、葉の形も似ています。ヒシの葉が輪生するのに対してヒシモドキは対生するので見分けるのは簡単です。ヒシは繁殖力が非常に強く、放置しておくとヒシモドキの生息空間がなくなってしまうので、例年夏季にヒシの除草を行っています。その効果もあり、毎年ヒシモドキの生育面積も拡大し、開放花も咲いています。

体験館前の空き地では、課題研究瀬戸内まちかど花壇班と自然科学部生物班が野外実験をしています。

実験目的は、自然降雨のみでも花壇の維持ができる植物の選定と簡易防獣柵の効果の検証です。

ロシアンブルーセージやキャットミント カラドンナ、バーベナだけでなく、湿地のセージであるホッグセージも乾燥や強光に耐えて開花していました。

絶滅危惧種では、キスゲが開花結実し、簡易防獣柵で囲ったオミナエシも開花していました。オミナエシは昨年はシカにかじられて、開花できませんでしたが、簡易防獣柵により根生葉が守られると一部の花茎は齧られても側芽から開花するなど、保全効果があることが分かりました。

ハーブ類の植栽のためか、昨年よりもシカの食害が減少しているように感じました。

|

ヒシが優占種となる柳池 |

ヒシモドキ周辺のヒシを駆除 |

|

ヒシモドキの開放花 水深50㎝以上で開花することが多い |

|

|

ロシアンブルーセージ |

キャットミント カラドンナ |

|

オミナエシ 食害・貧栄養・水不足のためか草丈は低い |

エノコログサなど、種子散布まえに除草 |

【生物班】サギソウ保全地で植生調査

7月27日に地元自治会と龍野高校で保全活動を行っていいるサギソウ群落保全地で植生調査を行いました。

今回の植生調査の目的は、カモノハシやススキなど大型草本を駆除した場合、サギソウやモウセンゴケ、ミミカキグサ類など小型草本がどれくらい生育可能になるのか調べることです。

調査の結果、カモノハシが優占的に生育すると日照条件が悪化するだけでなく、土壌が乾燥化しやすいようです。このことも遷移が進行する要因だと思いました。

これからのサギソウ開花期にそなえて、見学者のために湿地に向かう通路のササなどの刈り取りもおこないました。

|

植生の構成種を覚える |

カモノハシ群落 |

|

|

処理区 イヌノハナヒゲ類が優占する |

|

食虫植物 ホザキノミミカキグサ |

トウカイコモウセンゴケとミミカキグサ |

|

除草前 |

除草後

|

【化学班】先輩と一緒に研究を行いました

7月23日、昨年度卒業した元化学班の先輩に部活動に来ていただきました。

現在化学班では、先輩が行っていた研究を引き継ぎ、フェノールフタレイン溶液を凍らせると赤色から無色に変化する謎を解明しています。

今日は、以前先輩が行っていた研究について聞いたり、現在行っている研究について話をしたりしていく中で、新たな疑問が生じ、それを検証するための実験を一緒に行いました。

ともに実験・考察をする中で、実験の方法や考え方を学ぶことができました。

【自然科学部】 桜山公園まつり 科学の屋台村に出展

姫路科学館で開催された、「科学の屋台村」に出展しました。

2日間、多くの子どもたちの笑顔と驚きの表情に出会うことができました。

親子連れのなかには龍野高校卒業生もいて「龍野高校から多く出展していてうれしく思います。」と声をかけていただきました。

子どもたちの中には5年後、10年後には生徒指導員をやる子どももいるはずです。20年後には先生として生徒をつれて出展している、未来の先生もいると思います。そのとき今指導員をしている生徒が親となり、子どもを連れて来場してほしいと思います。

自然や科学について、子どもたちが驚きや感動を体験できる科学イベントがいつまでも続くように、科学館だけでなく高校生・教員もがんばりたいと思います。

今回は龍野高校の有志ボランティアの協力もあり大変助かりました。疲れましたが、充実した時間を過ごせました。

7月31日(木)は龍野高校で「わくわく実験教室」を開催します。よかったら来てね♡

科学の屋台村出展内容

「牛乳で光が見える!? 水溶液の色が変わる!? おもしろマジック!」自然科学部化学班

「さわって分かる 兵庫の化石と地質」 自然科学部地学班

「不思議な世界 食虫植物」自然科学部生物班

「押花工房 おし花でしおりをつくろう」自然科学部生物班

「絶滅の危機にある生きものたち」自然科学部生物班

【参考】姫路科学館 「科学の屋台村」https://www.city.himeji.lg.jp/atom/tokuten/yatai/index.html

|

「おもしろマジック!」化学班 |

「ひょうごの化石と地質」地学班

|

|

「不思議な世界 食虫植物」生物班 |

「押花工房」生物班

|

|

|

生物班と龍高サイエンスボランティア

|

【生物班】校内で、絶滅危惧種の生息域外保全

龍野高校の敷地内のさまざまな環境を活用して、主に播磨地方の絶滅危惧植物の生息域外保全を行っています。

県内ではたつの市のため池1か所にしか自生していないヒシモドキも水連池で栽培すると毎年開花しています。自生地のため池などもそうですが、水深が50㎝以上になると開花しやすくなるようです。水深が浅い時は、根から栄養塩類が吸収しやすく、栄養生殖によりふえます。しかし水深が深くなり養分が吸収しにくくなると、開放花を咲かせ栄養条件の悪い場所から花粉によりDNAを移動させる仕組みではないかと考えられます。

フウランは市内の神社のクスノキに着生していましたが、落雷によりクスノキが枯れてしましました。神主さんの好意でわけてもらった株を校内里山内のアラカシに着生させています。

ムラサキはたつの市内の里山に自生していた株から採種し、累代栽培しています。自生地では、シカの食害が酷くなり、周辺に生育していたヤブレガサなどとともに消滅しました。多年草ですが、3年目に枯れることが多いので、実生を繰り返す必要があります。

アサザはメダカブームと同時にホームセンターなどでも販売され、現存する自生地は移入株である可能性があります。近年(ここ20年内)に発見された自生地は特にその可能性が高いと思います。

ユウスゲは海岸のがけ地や林縁部に生育するヘメロカリスの仲間です。ユリに似た美しい花が咲くのですが、夕刻から咲くのが残念です。自生地はシカの食害をうけることが多いようです。

オオアカウキクサ(但馬型)は、高温期に枯れることが多いのですが、湧水のある水路で栽培維持しています。よくみかけるオオアカウキクサは外来種(交雑種)で高水温にも丈夫です。外来オオアカウキクサは合鴨農法と同時に国内に広く分布するようになり、移入問題や遺伝子汚染の可能性が高まっています。

|

ヒシモドキ |

フウラン |

|

ムラサキ |

|

|

ユウスゲ |

|

【生物班】サイエンスキャッスルジャパン2025で「グローバルパスポート」を獲得

関西大学で開催されたサイエンスキャッスルジャパン2025で、自然科学部生物班が主催者より独別なオファーを受けました。その内容は、フィリピンで開催されるサイエンスキャッスルでの発表の機会「グローバルパスポート」の授与です。

龍野高校自然科学部・課題研究生物多様性班では、高校生による地域の生きものと自然環境の保全をテーマに活動しています。その成果の一つが、サギソウなど地域の絶滅危惧植物を、オートクレーブやクリーンベンチなど高価な設備をつかわず、チャック付きミニポリ袋で培養する技術の開発です。この研究の目的は、小学校など設備のない学校でも地域の絶滅危惧種を教材としてバイオテクノロジーを活用した環境教育を可能にすることです。

フィリピンの高校では、実験観察の予算が不十分なとき教員が自費で生徒実験をおこなっているそうです。そのため、高価な設備を必要としない簡単なバイオテクノロジーの実験手法はフィリピンの高校教員にも貢献できると判断していただきました。

龍野高校で研究開発した成果が世界へ発信できることを大変うれしく思います。

【参考】サイエンス冊子『someone vol.71(2025年夏号)生き物たちのマイホーム』

p.30「特別企画:Dr Mからの特別なオファー」 発行リバネス

シラサギに似た、サギソウの花

シラサギに似た、サギソウの花

参加生徒

参加生徒

未処理区 大型草本が優占種となる

未処理区 大型草本が優占種となる

「絶滅の危機にある生きものたち」生物班

「絶滅の危機にある生きものたち」生物班

アサザ

アサザ

オオアカウキクサ(但馬型)

オオアカウキクサ(但馬型)