自然科学

太子町総合公園柳池での生物調査 【自然科学部】

3月25日、太子町総合公園柳池で太子町まちづくり課が主催する生物調査に参加しました。

柳池は、もともと水田に必要な灌漑用のため池でしたが、水田が公園となりため池の水利権も消失しました。その後、公園の一部として整備され、さまざまな活用が試みられています。龍野高校でも、生物多様性の保全に活用できないか自然科学部や課題研究生物多様性班が、「野外実験場」として利用させていただいています。

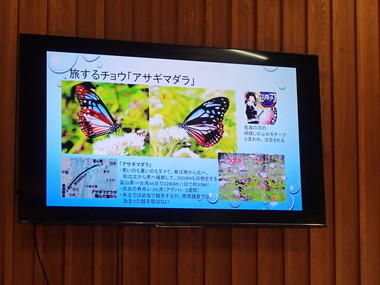

生物調査に先立って「汐入川を守る会」より活動報告がありました。河川を清掃管理するだけでなく、子どもたちの自然観察の場となるようにフジバカマを植栽し、旅をする蝶として知られるアサギマダラの飛来させるなどの取り組みが行われています。

その後、水の抜かれた柳池に入り、生きものを採集し兵庫県立大学の学生による解説がありました。ウシガエルやアカミミガメ、アメリカザリガニなど外来種が多く見られる中、コオイムシやミズカマキリなどの水生昆虫も見つかりました。

午後からは、「龍野高校柳池野外実験場」でサギソウ共生菌の発芽実験を行いました。この場所はもともとコナラやアベマキ、モウソウチクなど放置林のあった場所です。伐採されて公園整備後に、湧水を利用して人工湿地をつくりました。もともとサギソウの自生していない場所ですが、人工湿地内にサギソウの発芽を促す共生菌がいないか探すことが目的です。もし共生菌があれが、人工湿地内でのサギソウ観察園がつくれるのではないかと考えています。

|

「汐入川を守る会」からの活動報告 |

アサギマダラは、旅の途中にフジバカマなどに飛来 |

|

柳池で生物調査 |

コイを捕る |

|

アカミミガメも捕る |

兵庫県立大学の学生による生きものの解説

|

|

コイ 体型から在来種のコイではない |

ウシガエルは食用として国内にもちこまれた |

|

「龍野高校生物多様性野外実験場」 |

キシュウスズメノヒエの枯草を利用して共生菌を培養 |

サギソウ群落の保全活動【自然科学部】

3月21日たつの市内のサギソウ群落の保全活動を行いました。この場所は地元の自治会によって管理されており、木道が設置されるなど、湿地を傷めるめることなく湿生植物の観察ができます。

今回の作業は湿地内の大型草本カモノハシを除去することで地表に光が届くようにします。陽生植物のサギソウは光量不足になると開花しにくく、個体数が減少します。そこで例年サギソウが発芽成長する前にカモノハシを刈り取り湿地外に除去しています。

カモノハシの植生被度の低下した除草処理区では、サギソウだけでなく食虫植物のモウセンゴケやミミカキグサの仲間も個体数を増やしています。

除草作業後には、サギソウの共生発芽実験の準備をしました。これまでの保全活動で、刈り取りをすることで数年で個体数が急増することがわかりました。しかし日当たりが良くなるだけでは開花率は高くなっても、個体数はあまり増えません。増加するためには分球だけでなく実生による増殖が促進される必要があります。しかし、サギソウの種子は胚乳がないため自然界での発芽率はあまり高くないと言われています。そのため刈り取り作業は光条件の回復だけでなく、発芽率の上昇に効果があることが予測されました。

そこで2021年度に室内実験で、サギソウの種子は枯れ草を分解するカビの仲間により発芽が促進されていることを確認しました。今回は野外でも同様に腐朽する枯れ草周辺部で発芽しやすいことを確認するための実験観察を実施することにしました。

この実験結果が予想通りであれば個体数の減少した自生地でも効率よく、遺伝子多様性をたもちながら実生によるサギソウ群落を復元させる技術が確立できます。播種時期などの問題もありますが、夏休み頃にはある程度結果がでるのではないかと思います。

その後、他のため池に移動してトウカイコモウセンゴケ群落の保全作業を行いました。トウカイコモウセンゴケはモウセンゴケ同様陽生植物ですが、モウセンゴケのような越冬芽をつくりません。そのため春先は凍結や霜により葉は痛んでいます。

自生地では、トウカイコモウセンゴケを霜から守っていた、コナラ等の落ち葉を取り除き日当たりを回復するとともに、種子が発芽成長しやすいようにしています。

生徒の一人が湿地内に油膜を発見し、油による湿地の汚染を心配していました。しかし、今回の油膜は環境汚染には影響のない、鉄バクテリアの繁殖によるものです。鉄バクテリアは化学合成細菌の仲間で、水中の鉄イオンを酸化により生じる化学エネルギーを利用して糖を合成し生活しています。そのため、水中には酸化鉄の沈殿が確認できます。もし酸化鉄の沈殿がないようであれが、オイルなどの流失を疑う必要があります。

|

地元自治会の尽力により観察道が設置されている |

大型草本カモノハシを除去 |

|

|

|

|

サギソウの播種 |

左:対照区 右:共生菌培養区(イヌノハナヒゲ類の枯草入) |

|

落ち葉を掻き出す |

トウカイコモウセンゴケ群落 |

|

越冬芽をつくらないため、寒さで葉が損傷 |

鉄バクテリアの繁殖 鉄イオンの多い水質とわかる |

希少植物ムラサキの発芽 【自然科学部】

ムラサキは古来より染色や薬用植物として利用されてきました。しかし、生活の変化により草原や里山の放置による遷移の進行、シカなど野生動物の増加にともなう食害などにより兵庫県では阪神地区の1か所にしか自生地が残されていません。

龍野高校では、地域の希少植物の生息域外保全を行っています。栽培されているムラサキはたつの市新宮町産ですが、シカの食害のためか自生地では生育が確認できなくなりました。栽培品は絶滅の前に採種した新宮系統株の子孫になります。長年にわたり栽培することでムラサキの特徴がいろいろと知ることができました。

ムラサキは多年草ですが、2年目以降は根腐れしやすくなること。種子は発芽抑制物質をもち、播種後2年目の春に多く発芽することなどです。文献によれば流水中に浸すことで発芽抑制物質を除去できるようです。今年は、校内の湧水を利用して、発芽物質を除去できるのか試しています。

|

校内の地植え2年目のムラサキ |

2回目の春を迎え、発芽が始まった実生株 |

|

湧水を利用した発芽抑制物質除去実験 |

西播磨地域づくり活動実践交流会(西播磨地域ビジョンフォーラム)に参加 【自然科学部】

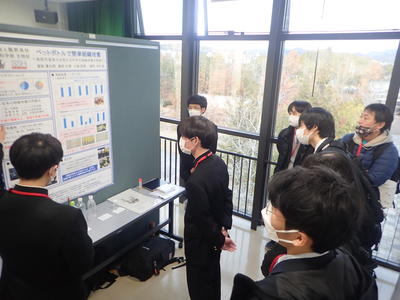

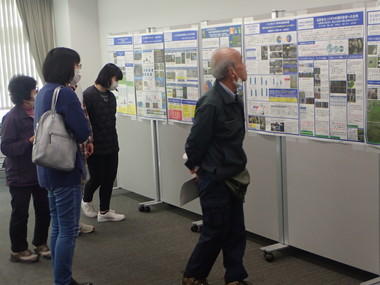

3月5日(日)、光都の先端科学技術支援センターで「令和4年度西播磨地域づくり活動実践交流会(西播磨地域ビジョンフォーラム)」が開催されました。西播磨地域から高校13校、一般団体22団体が参加して、活動事例を発表しました。

龍野高校からは自然科学部が参加しました。自然科学部では地域の生きものや自然環境の保全活動「生物多様性龍高プラン」を実施しています。今年は、兵庫県花ノジギクが県鳥コウノトリに比較して県民の認知度が低いことを解決するために、「ノジギクを理科教育の教材として活用」が有効と考えて、このテーマについて自然科学部と課題研究Ⅱのノジギク班が取り組みました。その研究ポスターなど展示解説しました。

ポスターセッションのあと、ステージ発表として佐用高校の地元でつくられる皆田和紙などを活用した自作衣装でのファッションショーや太子高校のコーラスの披露がありました。

さらに一般の7団体による口頭発表のあと各団体代表者とコメンテーターによるパネルディスカッションが行われました。

高校生だけの交流にとどまらず、街づくりに取り組むいろいろな団体との交流ができました。ポスターセッションの時間が1時間と短く、対面で十分に話をする時間が取れなかったのが残念です。

【参考】兵庫県HP https://web.pref.hyogo.lg.jp/whk01/press/0228visionforum.html

|

県花ノジギクについて解説 |

|

|

龍野高校 展示ブース |

ポスターセッションの会場風景 |

|

パネルディスカッション |

|

第20回高校生・高専生科学技術チャレンジ(JSEC2022)で入賞 【自然科学部】

「第20回高校生・高専生科学技術チャレンジ(JSEC2022)」は科学コンテストの世界大会(ISEF)日本代表を決める大会です。参加資格は高校生だけでなく高等専門学校生も参加できます。対象となる研究分野は物理・化学・生物・地学分野以外にもロボット工学・数学・社会科学など多岐にわたります。日本代表を決めるコンテストなので、SSH指定校だけでなく、高専、大学の附属高校など有力校が出場しています。

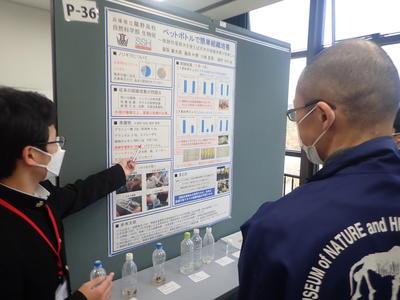

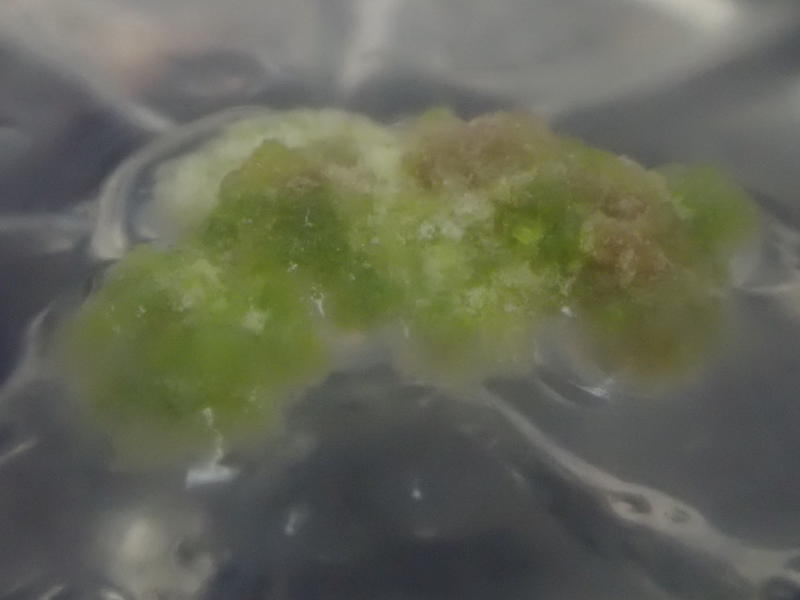

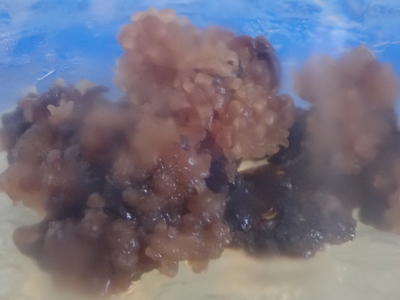

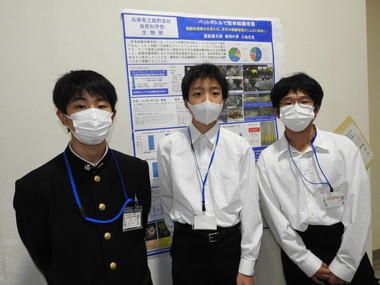

自然科学部生物班では「植物科学部門」に微酸性電解水を活用した「ペットボトルで簡単組織培養」の研究テーマで予選にエントリーしました。結果は佳作(植物科学部門11~13位相当)で最終審査会には出場できませんでしたが、1年生3名のチームでの受賞となりました。

今回の研究のポイントは高価な設備であるオートクレーブやクリーンベンチを使用しないで、花弁の脱分化からカルスを誘導する実験方法の開発です。微酸性電解水により、容器内・培地・植物体・器具を滅菌するため、高温・高圧での滅菌できないペットボトルのような非耐熱性容器を活用できます。

この手法で、市販のスプレーギクや兵庫県花ノジギクの花弁からカルスの誘導に成功しました。

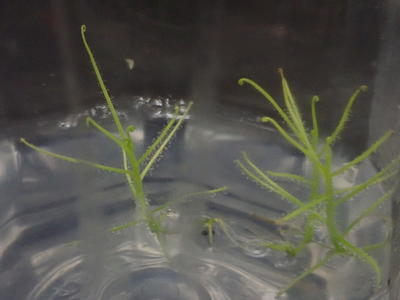

今後は、来年度姫路市で開催予定の「食虫植物国際会議」で発表できるように、「微酸性電解水添加培地を用いた食虫植物の無菌培養」に取り組む予定です。

|

兵庫の県花 ノジギクのカルス |

脱分化中に枯死したスプレーギクのカルス |

|

食虫植物 ハエトリソウの無菌播種 |

食虫植物 ビブリスの無菌播種 |

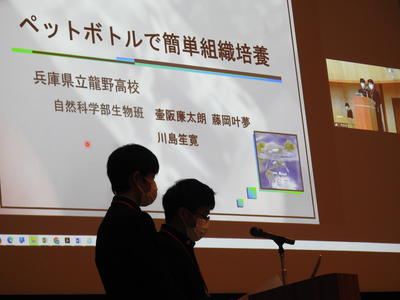

人と自然の博物館 共生のひろば発表会

2月11日(建国記念日)兵庫県立人と自然の博物館で「共生のひろば発表会」が3年ぶりに現地開催された。

龍野高校からは、自然科学部生物班が参加した。研究内容は「ペットボトルで簡単組織培養」についてである。従来の組織培養はニンジンの形成層の使い、高価なクリーンベンチやオートクレーブなどの設備が必要であるが、今回開発した方法であれば、キクの花弁(舌状花)を使い、滅菌に微酸性電解水を用いることで簡単に組織培養(脱分化からカルスの形成)を実験することができる。

これまで、バイオテクノロジーの生徒実験はオートクレーブやクリーンベンチなどの設備の充実した農業高校などであれば可能であるが、普通科高校では実施できなかった。しかし今回開発した実験方法であれば実験が可能となった。さらに、開発した実験方法で兵庫県花ノジギクの花弁でもカルスの誘導が可能であることが確認できた。ノジギクの教材化により、兵庫県花が県民に認知につながると思う。

発表には参加者の高校生だけでなく、多くの人と自然の博物館の研究員の方々にも発表を聴いていただけた。

発表会の後には、「標本の遺伝情報をフル活用して生物多様性を守る」と題して中濱直之研究員の講演があった。

押葉標本の種子の中には発芽能力が残されたものもあり、標本の遺伝子をつかって遺伝子多様性を回復させる試みなど興味深い内容であった。

|

|

|

開会式

|

研究員による口頭発表 |

【自然科学部・課題研究】宍粟市自然環境講座で研究成果を展示

11月27日に宍粟市市役所で開催された「自然環境講座」で、「生物多様性龍高プラン」:自然科学部と課題研究生物多様性班(ヒシモドキ班・赤とんぼ班・柳池班・ノジギク班)の研究成果のポスターを展示しました。

自然環境講座では、「宍粟の豊かな自然を守るためにできること」の演題で、西播磨里人倶楽部代表の林幸一朗氏から生態系や生物多様性について解説された後、宍粟市にもみられる外来種の説明や生態系への影響、国内移入種の問題などについて話されました。

今回は定期考査前で生徒の参加はできませんでしたが、講演会には宍粟市だけでなくたつの市や太子町で自然環境の保全や環境教育にとりくむ団体の代表者なども参加していました。今後の龍野高校の「生物多様性龍高プラン」の活動の中で、今回参加された他団体との連携と協働も考えたいと思いました。

|

自然環境講座 講師:林幸一郎氏(西播磨里人倶楽部) |

生物多様性龍高プラン:自然科学部・課題研究ポスター |

|

|

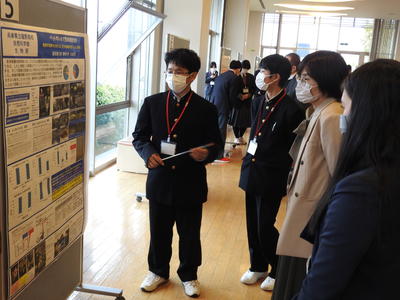

【自然科学部】高校生・私の科学研究発表会2022に参加

11月23日(祝)に神戸大学百年記念館(六甲ホール)で開催された、「高校生・私の科学研究発表会2022」に生物班が研究発表(口頭発表・ポスター発表)を行いました。発表テーマは「ペットボトルで簡単組織培養」です。従来の方法では高価なオートクレーブ・クリーンベンチが必要な組織培養実験を、微酸性電解水を使用することで授業でも実施可能な実験に改良した研究内容です。

主催する、兵庫県生物学会の会員や、神戸大学サイエンスショップの先生や学生、他校の高校生や先生方に研究内容を説明し、指導助言をうけることができました。

今回の発表会には、2年生の課題研究からもノジギク班「兵庫県花ノジギクの理科教育への活用」や数学班「級数で定義された関数は元の関数の性質を満たすのか」、物理班「水力発電の補助電力への利用」が研究発表を行いました。

このような発表の機会を提供していただき、兵庫県生物学会のみなさん・神戸大学のサイエンスショップの先生方・運営をしていただいた学生のみなさん、ありがとうございました。

|

口頭発表 |

ポスター発表 |

|

神戸大百年記念館六甲ホール |

オンライン参加者に質問する生物班員 |

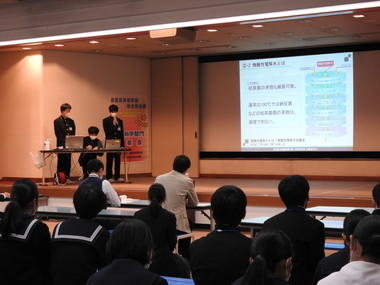

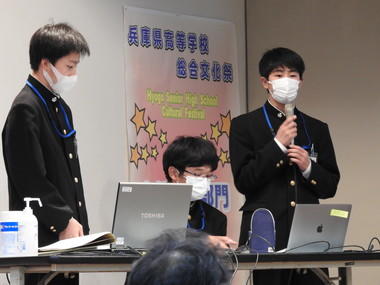

【自然科学部】兵庫県総合文化祭自然科学部門で生物班が奨励賞

11月5日・6日、バンドー神戸青少年科学館で開催された、兵庫県総合文化祭自然科学部門に参加しました。ここ2年間はコロナ感染防止のため、会場を分け人数制限もしながらの開催でしたが、今年は通常開催となり兵庫県下から多くの自然科学系クラブの生徒が集いました。

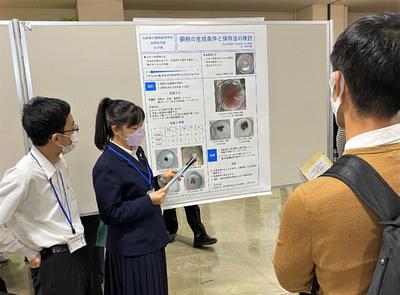

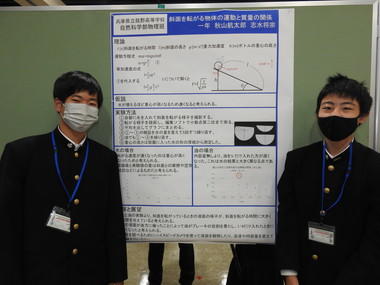

龍野高校自然科学部では、今年から理科班を生物班・化学班・物理班に分離し3団体を高文連自然科学部に登録したので、3班が研究発表を行いました。研究発表の内容は、生物班が「ペットボトルで簡単組織培養」、化学班が「銅樹の生成条件と保存方法の検討」、物理班が「斜面を転がる物体の運動と質量の関係」のテーマで発表をおこないました。発表方法は登録団体すべてが行うポスター発表と、全国大会代表選考会をを兼ねる口頭発表があります。生物班の1年生3名が口頭発表にも参加しましたが、奨励賞にとどまりました。他校が2年生中心に発表するなかで、来年に向けて貴重な経験ができたと思います。

来年は、すべての班が全国大会・近畿大会を目指して口頭発表に参加できるようにがんばりたいと思います。

|

総合文化祭自然科学部門生物分野 口頭発表 |

口頭発表は、プレゼンソフトを使って研究発表します 口頭発表は、プレゼンソフトを使って研究発表します |

|

ポスター発表は、ポスターを使って研究発表します |

「ペットボトルで簡単組織培養」 生物班 |

|

「斜面を転がる物体の運動と質量の関係」物理班 |

「銅樹の生成条件と保存法の検討」 化学班 |

【自然科学部】太子町総合公園SDGsデーに出展しました

9月24日(土)、太子町総合公園体験学習施設とその周辺で開催された、「太子町総合公園SDGsデー」出展しました。生物班は「不思議な世界 食虫植物展」「押花でしおりを作ろう 押花工房」を、化学班は「表面張力であそぼう」、物理班は「ガウスの加速器」などの実験・観察を行いました。

科学の祭典や科学の屋台村などのように大勢の来場者はありませんでしたが、一組、一組の子ども連れの家族に十分な時間をかけて実験や観察を体験していただけたと思います。

参加してくれた子どもたちが自然や科学の世界に興味をもってくれたら、将来持続可能な社会の発展に貢献できる人材に育ってくれるのではないかと思いました。

|

押花工房 押花をパウチしてしおりを製作 |

|

|

表面張力であそぼう 水でいろんな実験観察 |

10月まで食虫植物ハエトリソウなど展示中 10月まで食虫植物ハエトリソウなど展示中 |

処理区では食虫植物モウセンゴケの実生苗も増加

処理区では食虫植物モウセンゴケの実生苗も増加 共生菌発芽法の野外実験の準備

共生菌発芽法の野外実験の準備

龍野高校学校評議委員様にも取り組みを説明

龍野高校学校評議委員様にも取り組みを説明

一般団体による口頭発表

一般団体による口頭発表

食虫植物展 ハエトリソウなどで実験観察

食虫植物展 ハエトリソウなどで実験観察