自然科学

【生物班】サギソウ自生地での枯葉の除去

サギソウの発芽期を前に、自生地で事前に草刈り機で刈り取っておいた枯葉を除去しました。

サギソウの葉は高さが10㎝程度と低く、近くに大型草本のカモノハシなどが生育していると個体数が減少し、開花数も少なくなります。地表に日光があたるようにすることで、サギソウだけでなく地表植物のモウセンゴケやミミカキグサなどの食虫植物も生育が良くなります。

その後、トウカイコモウセンゴケ群落で、被う落ち葉を取り除きました。落ち葉は冬季には霜から植物を守ってくれますが、生育期に入ると日光をさえぎり生育が悪化したり、発芽・成長が悪くなります。

余った時間は周辺の自然観察を行いました。イノシシの個体密度が高いのか、体表につくダニを駆除するための「ぬたば」が多くみられました。湿生植物群落にとっては過度な攪乱がおこると植生が破壊されます。しかしアカガエル類にとってはよい産卵場となっていいるようで、孵化直前の尾芽胚期の卵塊も観察できました。

ため池の堤体やその付近は野焼きがされており枯葉がきれいになくなっていました。このように地表面に日光があたることで、タヌキマメやツリガネニンジン、ワレモコウなどの草原植生が維持されます。

|

生物班 参加者 |

刈り取った草を湿地内から除去 |

|

イノシシの泥浴び場「ぬたば」 |

孵化直前のアカガエル類の卵塊 |

|

トウカイコモウセンゴケの日照を回復 |

葉の痛みがあるトウカイコモウセンゴケ

|

【生物班】柳池で生きもの調査

3月22日に太子町総合公園の柳池で行われた「いきもの調査」に自然科学部の4名が参加しました。

このイベントは、太子町役場まちづくり課主催のもと、総合公園で活動をしているNPO法人や企業、ボランティア団体が協力して例年開催しています。

減水した池に入り、池の中の生きものを採集し、もちよりました。採集した生きものについては、兵庫県立大学自然研究会の学生や県立大学客員研究員の津田先生から解説をしていただきました。

採集した生物の中には、コイのほか冬眠から覚めたカメやメダカなどが確認されました。

大変楽しい時間を提供していただいた、太子町まちづくり課のみなさんや生きものについて教えていただいた県立大学のみなさん、ありがとうございました。

|

|

|

|

|

|

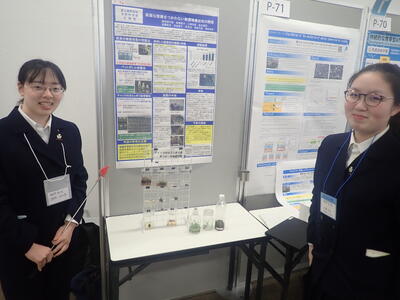

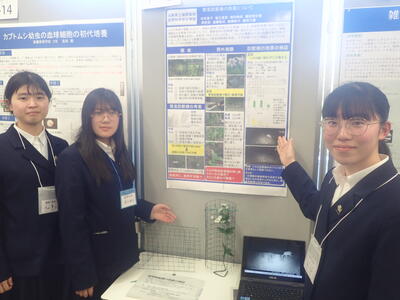

【生物班】サイエンスキャッスル ジャパンに2025に参加しました

3月22日関西大学千里山キャンパスで開催された「サイエンスキャッスルジャパン2025」に参加しました。

全国大会ですが、海外からもフィリピンの高校生や先生約30名が参加しました。

生物班からは2つの研究テーマ「簡易防獣柵の効果についての検証」と「高価な設備をつかわない無菌培養実験の開発」でエントリーし、口頭発表の12演題には選ばれませんでしたが、ともにポスター発表80演題に選ばれました。

全国大会では、SSH指定校だけでなく個人で大学に通いながら研究をおこなっている生徒の参加も多く、内容的に卒論をこえた成果をあげている研究テーマもあります。龍野高校の研究にも活用できそうな「マミズクラゲのライフスタイル」などのテーマもありました。

表彰式では、ポスター発表では12演題が入賞できますが、残念ながらここで私たちの研究が紹介されることはありませんでした。予選通過団体に与えらる奨励賞どまりと思われました。

しかし表彰式の最後に「無菌培養実験」の発表番号がコールされました。サイエンスキャッスルは国内だけでなくアジアでも開催されています。マレーシア大会にサンゴの研究をおこなっている学校が、フィリピン大会では龍野高校の「高価な設備をつかわない無菌培養技術の開発」が大会主催者の推薦により出場権を獲得しました。

今回フィリピンから参加された先生方は、限られた教育資源でも工夫することでより良い教育を提供できるように日頃から努力されてます。「高価な設備をつかわない無菌培養技術の開発」は、十分な実験設備のないフィリピンの教育現場にも貢献できると評価していただきました。

グローバルな観点から、私たちの研究がどのように世界貢献できるのか再検討し、実験内容を組み立て直し海外の発表に向けて準備したいと思います。

【参考】サイエンスキャッスルジャパンHP https://s-castle.com/schedule/japan2025/

|

開会式 |

|

|

「高価な設備を必要としない無菌培養技術の開発」 |

「簡易防獣柵の効果についての検証」 |

【生物班】西播磨地域ビジョンフォーラムに参加

3月1日に西播磨総合庁舎で開催された西播磨地域ビジョンフォーラムに自然科学部生物班が参加した。

このフォーラムは、各学校や団体による地域づくり活動実践報告会をかねている。

生物班では、地域の自然環境やいきもの保全活動「生物多様性龍高プラン」について、今年重点的に取り組んでいる簡易防獣柵による絶滅危惧植物の保全方法など模型やポスターをつかい発表を行った。

ポスター発表の後、参加団体が6つグループにわかれて、「地域の強みを活かした賑わいと活力のあるまち、住み続けたい選んでもらえる西播磨 ~連携の輪を広げる、つながりから新たな可能性を~」をテーマに地域課題の解決について世代をこえて議論した。その内容については各グループ代表者が発表し意見を共有し合った。

多種多様な取り組みを行う地域団体の活動の様子を知ることができ、また日頃議論することがない大人と意見を交わす貴重な機会となった。

例年「生物多様性龍高プラン」にたいして助成していただき、このような交流会の開催を設けていただいた西播磨県民局担当者の方々に感謝したい。

光都周辺地域でも「生物多様性龍高プラン」として、絶滅危惧種ササユリの保全やセツブンソウの調査を行っている。県立大理学部の協力のもと調査研究している「簡易防獣柵を活用したササユリの保全」の活動場所で柵に異常がないか点検したところ特に問題はなかった。一方セツブンソウ群落は例年であれば100輪以上の開花や数多くの実生苗が確認できていたが、数年前よりシカの往来が激しくなっているようで、開けた場所ではほとんど消滅し、ササなどの間にシカの食害や踏み荒らしを逃れた株が少数開花するにとどまった。ここ数年のシカの影響が顕著になっている。

|

「生物多様性龍高プラン」 |

「簡易防獣柵」の模型をつかった説明 |

|

Bグループを代表して発表 |

生物班の代表生徒 |

|

従来の防獣柵 高い・重い・丈夫 |

簡易防獣柵による各個体別ササユリの保全 |

|

シカの影響により著しく減少したセツブンソウ |

新鮮なフンがあちらこちらに散在していた |

【生物班】人と自然の博物館「共生のひろば」に参加

2月11日兵庫県立人と自然の博物館で開催された「共生のひろば」に生物班が参加しました。「共生のひろば」は主に兵庫県内で研究活動を行う老若男女が集い、研究成果や活動内容を報告しあうことで研究の深化だけでなく、他の研究者とつながる機会となっています。

生物班は、地域の生物多様性保全活動「生物多様性龍高プラン」について「簡易防獣柵の効果の検証」とオートクレーブやクリーンベンチなど高価な設備を使用しない「簡単無菌培養技術の開発」についてポスター発表しました。

博物館の名誉館長で「滅びゆく植物を救う科学」や「日本絶滅危惧植物」などの著者である岩槻邦男先生にも私たちの研究について聞いていただき、アドバイスをいただきました。

人と自然の博物館のみなさん、毎年県内で活動するアマチュア研究家が一堂に集まる機会をつくっていただき、ありがとうございます。

|

開会行事 |

|

|

「簡易防獣柵の効果の検証」 |

|

|

研究員トーク 田中研究員(地球科学) |

ツキノワグマとニホンジカと発表者 |

参加生徒 自然科学部生物班

参加生徒 自然科学部生物班

「生物多様性龍高プラン」

「生物多様性龍高プラン」

高価な設備をつかわない「簡易無菌培養技術の開発」

高価な設備をつかわない「簡易無菌培養技術の開発」