自然科学

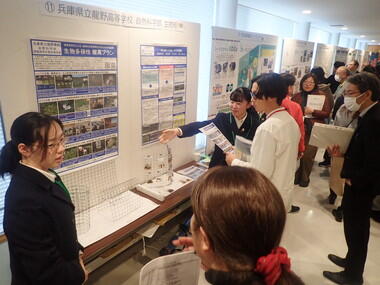

【生物班】人と自然の博物館「共生のひろば」に参加

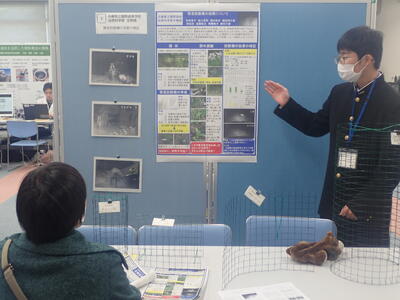

2月11日兵庫県立人と自然の博物館で開催された「共生のひろば」に生物班が参加しました。「共生のひろば」は主に兵庫県内で研究活動を行う老若男女が集い、研究成果や活動内容を報告しあうことで研究の深化だけでなく、他の研究者とつながる機会となっています。

生物班は、地域の生物多様性保全活動「生物多様性龍高プラン」について「簡易防獣柵の効果の検証」とオートクレーブやクリーンベンチなど高価な設備を使用しない「簡単無菌培養技術の開発」についてポスター発表しました。

博物館の名誉館長で「滅びゆく植物を救う科学」や「日本絶滅危惧植物」などの著者である岩槻邦男先生にも私たちの研究について聞いていただき、アドバイスをいただきました。

人と自然の博物館のみなさん、毎年県内で活動するアマチュア研究家が一堂に集まる機会をつくっていただき、ありがとうございます。

|

開会行事 |

|

|

「簡易防獣柵の効果の検証」 |

|

|

研究員トーク 田中研究員(地球科学) |

ツキノワグマとニホンジカと発表者 |

【生物班】「はりまユース研究発表交流会」に参加

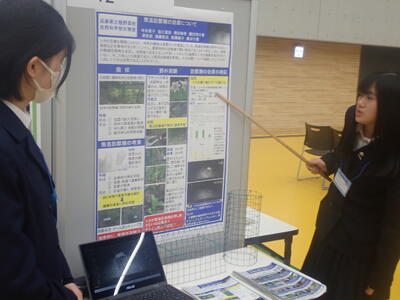

12月22日(日)姫路科学館主催の「はりまユース研究発表交流会」に自然科学部生物班が参加しました。

この発表会は、「所属校の所在地」か「研究・開発の拠点または対象地域」のどちらかが播磨圏域連携中枢都市圏であり、播磨広域交流地域においての学校や地域内の課題についての研究発表会です。

生物は班では3つの生物多様性の保全に関する研究発表を行いました。はじめに、1枚のスライドで1分程度の研究紹介を行いました。その後はポスターを使い対面で研究内容を発表しました。

発表者は高校生だけでなく県立森林大学校や京都大学の学生の発表もありました。

他校の発表者や先生だけでなく博物館の学芸員など職員の方々にも発表を聞いていただきアドバイスいただきました。

比較的小規模な研究発表会ですが地域の高校生だけでなく科学館の方々とも交流を深めることができました。

このような機会をつくっていただき、科学館の職員の方々に感謝します。

【参考】姫路科学館ホームページ(発表要旨あり) https://www.city.himeji.lg.jp/atom/research/event/index.html

|

生物多様性龍高プラン |

生物多様性龍高プラン |

|

簡単な無菌培養技術の開発 |

簡単な無菌培養技術の開発 |

|

簡易防獣柵の効果の検証 |

簡易防獣柵の効果の検証 |

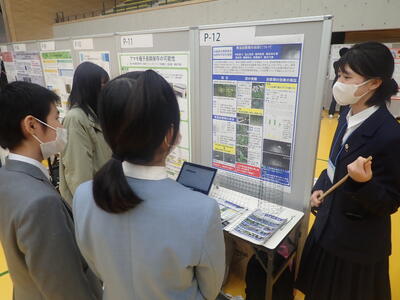

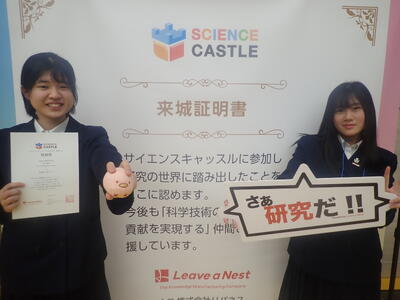

【生物班】サイエンスキャッスル2024 大阪・関西大会に出場

12月21日、大和大学 大阪吹田キャンパスで開催された「サイエンスキャッスル2024 大阪・関西大会」に、生物班2名が出場しました。

この大会は口頭発表12演題、ポスター80演題と数多くの研究発表が行われました。会場は熱気にあふれ、高校生だけでなく小学生・中学生も参加する大会です。発表内容を聴くと、発表者がどれほど研究対象に対して、情熱や愛情をもって研究に取り組んでいるのか伝わってきます。

生物班は「防獣柵の効果について」というテーマでポスター発表を行い、若手の研究者や、他の発表者の方々に質問やアドバイスを頂きました。結果は上位入賞はできませんでしたが、他の発表を聞き意見交換を行い、様々な研究内容について知れるとても良い機会となりました。

今大会ではとても充実した時間を過ごすことが出来ました。今後の発表をより良いものにするために、この経験を生かしてさらなる研究発展を目指していきたいです。

|

開会式 |

会場風景 広い会場でした |

|

|

口頭発表で入賞した中学生研究者に説明

|

|

「心が動くグローバルな研究キャリア」 |

来場証明書前でパチリ |

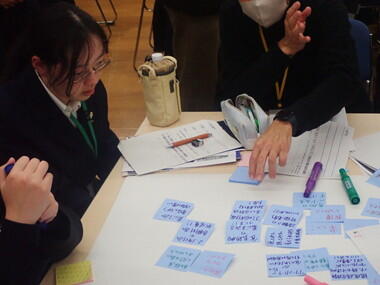

【生物班】ひょうごユースecoフォーラムに参加しました

12月14日兵庫県立工業技術センターで開催された兵庫県・ひょうご環境創造協会が主催する「第6回ひょうごユースecoフォーラム」に生物班の3名が参加しました。

このフォーラムでは日頃兵庫県内で環境保全活動などに取り組む団体の活動報告や交流が行われます。

口頭発表では龍野高校生物班を含む7団体が発表を行いました。生物班は部活動や課題研究生物多様性班で取り組む「生物多様性龍高プラン」の活動内容について発表を行いました。昼食後はポスターセッションにより各団体のメンバーと活動内容について発表や質問を行いました。その後各団体の参加者とともに16グループを作り「将来につなぐ兵庫の自然の恵み〜私たちができること〜」のテーマでグループディスカッションを行いました。グループディスカッションの内容については最後に発表を行いました。生物班の2名もグループを代表して発表を行うことができました。

兵庫県内の各地で自然保護などに取り組む多くの団体の活動を知り交流ができて大変有意義な1日でした。

|

参加した自然科学部生物班の3名 |

開会行事 |

|

口頭発表 |

テーマ「生物多様性龍高プラン」 |

|

ポスター発表 |

発表内容は簡易防獣柵と簡単無菌培養など |

|

グループディスカッション |

各自意見を付箋に書き込んでグループ化 |

|

グループの意見を発表する生物班生徒 |

2班の提案 |

【生物班】環境活動発表大会近畿地方大会で入賞

第10回全国ユース環境活動発表大会近畿地方大会(主催 環境省/独立行政法人環境再生保全機構/国連大学サスティナビリティ高等研究所)が、AP大阪駅前で開催され生物班が出場した。

一次選考会を通過した13団体が日頃取り組んでいる生物多様性の保全やSDGs活動についてプレゼンテーションを行った。龍野高校の発表内容は生物班や授業課題研究で生物多様性班が取り組んでいる「生物多様性龍高プラン」についてプレゼンテーションを行った。龍野高校からは生徒を代表して生物班の1年生2名が参加した。

発表会の後の審査時間を利用して生徒や指導教員の交流会もあり、いろいろな情報交換ができて楽しい時間を過ごすことができた。

全国大会の出場権は「最優秀賞」か「高校生が選ぶ特別賞」を受賞した団体に与えられる。また今年は第10回の記念大会なので「10周年記念賞」を受賞すれば北海道研修に参加することができる。

生物班は「先生が選ぶ特別賞」を受賞した。この賞は団体の指導教員による投票により決定する。全国大会への出場は逃したが参加校の先生方から高い評価を得ることができた。

他校の活動内容を知ることができ、学ぶことの多い貴重な体験であった

|

|

|

|

|

|

「生物多様性龍高プラン」

「生物多様性龍高プラン」

高価な設備をつかわない「簡易無菌培養技術の開発」

高価な設備をつかわない「簡易無菌培養技術の開発」