自然科学

【自然科学部】ササユリの保全活動

6月8日、例年行っているササユリの保全活動を行いました。

ササユリは、シカが増殖する前は6月の里山を彩る山野草としてしばしば目にすることができました。

ササユリは、発芽までに2年、発芽後数年間は1枚の葉しか展開しません。開花まで5年以上の時間が必要です。

現在シカの食害により開花個体は激減し、残された一枚葉の幼個体も開花・結実することが困難なため、将来的には絶滅の危険性があると考えられます。

自然科学部では残された1枚葉の個体を安価に製造できる簡易防獣柵で保護し開花・結実させることが可能か、検証実験を兵庫県立大学の協力のもと行っています。今回あらたに、元県立大学講師の先生から教示いただいたキンランについても防獣柵を設置することにしました。

事前調査では5株程度がつぼみをつけていたのですが、成長してつぼみをつけると茎が斜めになり、柵からはみ出してしまいます。そこで今年は柵の大型化などに取り組みましたが、設置日には食害に会い1株になっていました。作業が遅れたことが悔やまれます。しかし残された一株から、交配・結実・採種に成功したら、無菌は種による実生増殖にも挑戦したいと思います。

昼食はひょうご環境体験館でとりました。ちょうどジャコウアゲハが羽化して、産卵をしていました。

|

|

簡易毛防獣柵の設置

|

|

食害を逃れた開花予定株

|

新たに保護対象となるキンラン

|

|

ジャコウアゲハ |

ジャコウアゲハの卵とウマノスズクサ |

【自然科学部】 福泊海岸植生調査

6月2日、恒例の西播磨地区自然科学系クラブ研修会である、姫路市福泊海岸の植生調査に参加しました。

この研修会では、人工海浜の植生の調査をしながら、コドラート法による植生調査方法を学びます。

コマツヨイグサやミチバタナデシコなどの外来種も多いのですが、ハマボウフウやコウボウムギ、ハマゴウなどの在来種も多く生育しており、人工海浜とは分からないくらいに植生が発達していました。

天候にも恵まれ、パラグライダーで空中散歩を楽しみ、海岸に着地する人もいました。

高校生だけでなく、兵庫県生物学会の会員で高校OB教員である先生方も参加して頂きました。なお昼ご飯の弁当は兵庫県生物学会より提供して頂きました。ごちそうさまでした。

|

1m×1mの中のすべての植物名と被度を記録 |

陸から海へメジャーを伸ばして1mごとに調査 |

|

各高校ごとに、活動報告 |

1年生8名が参加しました |

|

ハマヒルガオ |

ハマボウフウとコウボウムギ

|

【自然科学部】 「Journal of the International Carnivorous Plant Society」に自然科学部が紹介されました

姫路市で開催された「食虫植物国際会議」の報告文が「CARNIVOROUS PLANT NEWSLETTER」に掲載されました。「食虫植物国際会議」で,自然科学部は兵庫県の食虫植物と自生地の紹介や、自生地の保全活動のとりくみなどを日本語と英語で発表しました。

発表原稿の修正や発音を英語科教員から指導をうけましたが、海外からの参加者に伝わるか不安でした。しかし、発表ではうなずきながら聴いていただき、さらに多くの質問もしていただいたことで、十分に内容を伝えられたことがわかりました。

国際会議の報告文が掲載された「CARNIVOROUS PLANT NEWSLETTER Volume52,No4」を報告者から提供をしていただき、さらに転載許可を「CPN」編集者にとっていただきました。

発表の機会を与えていただいた日本の事務局のみなさんのおかげで、貴重な体験をさせていただきました。ありがとうございました。また、「CPN」の転載を快く承諾していただいたことを感謝します。

1 CPN VOl.52,No4表紙 (コウシンソウ).pdf

【自然科学部】 ほんまにできるバイオ実験(サギソウ無菌播種編) in 人と自然の博物館

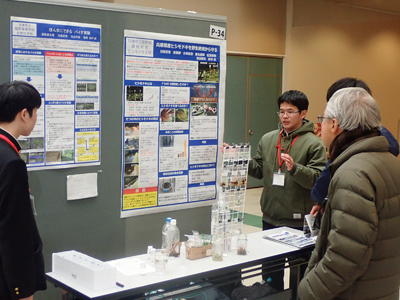

2月11日、兵庫県立人と自然の博物館で開催された「共生のひろば」研究発表会に参加しました。

自然科学部では地域の自然環境や生きものの保全活動を行っています。その一つとして、絶滅危惧種サギソウの保全活動があります。

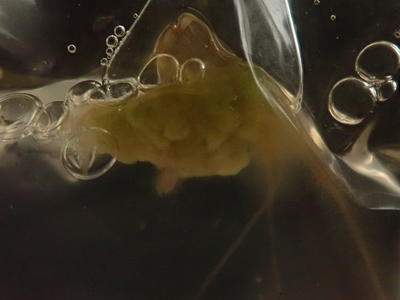

自生地の保全の他、無菌播種による増殖技術の研究をしています。現在、オートクレーブやクリーンベンチなど高価な設備を必要としない無菌培養技術で、設備のない小中学校でも可能なサギソウの無菌培養法を開発したので発表しました。また希望者には体験実験をしていただきました。

従来の方法では、培地と耐熱性培養容器を圧力釜で加熱滅菌をしたあと、滅菌した種子をクリーンベンチ内の無菌空間で種子を播く必要がありました。微酸性電解水で滅菌することで、非耐熱性のチャック付きポリ袋でもサギソウの球根を種子から生産することが可能になりました。

なお、当日は課題研究生物多様性班(ヒシモドキⅡ班)も絶滅危惧植物ヒシモドキの現状と課題について発表をおこないました。

今後いろいろな方々からのアドバイスを参考にして研究を続けたいと思います。

|

開会式 |

講演会 「生き物の色々な音の出し方・使い方」 |

|

サギソウの無菌播種の発表 |

体験実験 クリーンベンチなしでサギソウの無菌播種 |

|

課題研究 ヒシモドキⅡ班の発表 |

秋になると球根ができます

|

【自然科学部】ほんまにできるバイオ実験 in 神戸 の結果

2023年11月11日、兵庫県総合文化祭自然科学部門パネル発表で、オートクレーブ・クリーンベンチを使用しない組織培養の体験実験を24名の高校生・引率教員の方々にしていただきました。

実験内容は、クリーンベンチのないポスター発表の会場で、無菌培地にキク花弁の置床を行ってもらいました。短時間の無菌操作であれば、微酸性電解水を噴霧することで無菌操作が可能です。

当日は、1名あたり2回実験をしていただき、1つは実験者で、1つは龍野高校の生物実験室(室温)で管理しました。結果は龍野高校で管理した24個のうち14個で脱分化が起こり、カルスを形成しました。成功率は58.3%でした。さらに、カルスを形成したした14個のうち、10個で根の再分化が起こりました。

8月にあった、日本生物会大阪大会(近畿大学)での体験実験の結果(20名中18名が置床に成功)に比較して成功率が低くなってしまいましたが、各回10分の発表の時間内での研究発表+体験実験で説明が不十分な点があったことや、会場が混雑していたことなどが影響したと思われます。

今回の結果では再分化用の培地にカルス(未分化な細胞の塊)を移植することなく、根が分化したことは意外でした。これが、使用したスプレーギクの品種によるのか、気温が低下する時期に実験したことが影響しているのかはわかりませんが、移植することなく、植物器官から脱分化・再分化まで実験できれば、コンタミ(微生物汚染)のリスクを軽減したバイオ実験が可能になると思います。

実験に参加していただいたみなさん、ありがとうございました。

【資料】龍野高校HP>部活動>自然科学部【研究成果】>自然科学部論文>2023論文「バイオ生徒実験の実用化に向けた手法の開発」 に詳しく実験方法を紹介しています。

|

|

|

|

食害された開花予定株

食害された開花予定株