自然科学

【生物班】水生外来生物の野外採集

ため池の水生植物群落の増減には外来生物の在不在が大きな影響を受けていることが、先輩たちの研究からわかりました。そこで今年は、龍野高校で実習をおこなっている兵庫教育大学の院生の指導を受けながら、環境DNAをつかってため池の生物調査を行うことにしました。

まず、外来生物のDNAを採集するために、 公園管理者より採集の許可をいただき、教育大近くのため池で外来種の採集を行いました。アメリカザリガニ、ウシガエル(成体・オタマジャクシ)、ブルーギルの幼魚などを採集できました。組織の必要な種類は、その場で保存液に浸しました。

そのほかにも、ミズカマキリやギンヤンマ?のヤゴを観察できました。また、食虫植物のタヌキモ類(イヌタヌキモ、ノタヌキ、イトタヌキモ、オオバナイトタヌキモ(外来))が観察できました。公園内のため池のため、自生か移入か判断はできませんが、近年多くのため池で水生植物群落が消滅しているので、貴重な観察の場だと思います。

採集後は、兵庫教育大学に移動して実験機器の説明や実験に使用するマイクロピペットの使用方法について実習を行いました。どのような研究成果がえられるのか、1年後が楽しみです。

|

水生生物の採集 |

組織の採取 |

|

実験機器の説明

|

マイクロピペットの使用方法の講習

|

|

|

ウシガエルの成体1年生 |

|

アメリカザリガニ |

|

|

ミズカマキリ |

食虫植物タヌキモ類 |

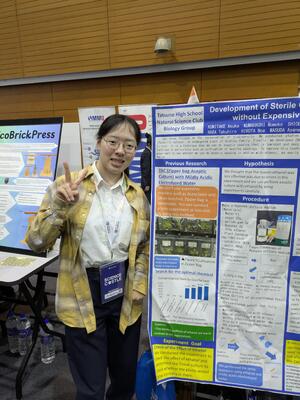

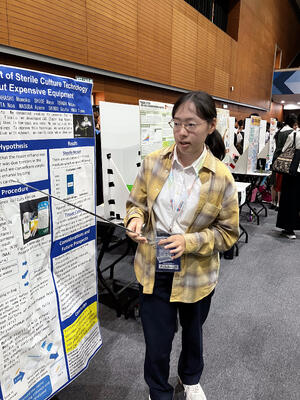

【生物班】サイエンスキャッスルアジア大会(マレーシア)に出場

中高生のための学会「サイエンスキャッスルアジア大会」で國武明日香さんが研究発表をおこないました。内容は「高価な設備を必要としない無菌培養技術の開発」です。従来であればオートクレーブやクリーンベンチが必要な無菌培養を、設備のない小学校でもサギソウなどの地域の絶滅危惧種の増殖を可能とする無菌培養技術の改良について英語で発表しました。

この研究は3月に大阪で開催された「サイエンスキャッスルジャパン」で、主催者よりアジアの国々での理科教育や農業分野での活用が期待できると評価していただき、推薦(日本から3名)によりアジア大会に出場しましました。

以下は、アジア大会で発表した。國武さんの感想です。

「 サイエンスキャッスルアジア(マレーシア大会)には、マレーシアを始め、フィリピンやインドネシアなどさまざまな国の学生が参加していました。

1日目には口頭発表を聞き、自由に名刺交換をしました。彼らが話す英語は速く、会話のなかで何度も聞き返したりしながらも、なんとかコミュニケーションをとることができました。英会話には文法の勉強とはまた違う能力と、慣れが必要であると実感しました。

2日目も口頭発表を聞いた後、ポスター発表がありました。私も発表しましたが、とても緊張しました。発表では、ちゃんと話すことができていたか分かりませんが、質疑応答ではそこまで難しいことは聞かれず、審査員もそれほど多くは来なかったので、落ち着いて受け答えをすることができました。

アジア大会は全体を通して、とても楽しい雰囲気でした。口頭発表ではこちらを盛り上げるような呼びかけが多く聞く人たちも声を出して盛り上がっていて、日本とのギャップを感じました。

口頭発表の質疑の内容も、データや方法についてよりも、その研究の画期的な点はどこか、今後に期待されることは何かと言ったものが多かったように思われます。研究を行う学生を応援しようという気持ちが感じられ、とても楽しかったです。

海外での発表経験は、今後の大きな糧になると思います。この経験を活かし、これからもさまざまな場所で私たちの研究を広めたいです。 」

龍野高校生による播磨地方の絶滅危惧種の保全活動が、生物多様性のホットスポットである東南アジア地域の高校生の活動へと広がることを期待したいと思います。

【参考】サイエンスキャッスルアジア https://castle.lne.st/schedule/scasia2025/

someone vol.72 2025 秋号 p.13 https://lne.st/project/publishing/someone/

|

注 次年度の予告 |

表彰式 |

|

|

英語で研究発表 |

【生物班】アジア大会出場を前にたつの市長表敬訪問・激励会

サイエンスキャッスル アジア大会に出場する國武明日香さんが、たつの市長を表敬訪問し、激励会をしていただきました。サイエンスキャッスルアジア大会は、主にマレーシア、フィリピン、インドネシア、ベトナムなどの生徒が参加する学会です。國武さんは、3月に開催されたサイエンスキャッスル ジャパンにおいて「グローバルパスポート」を獲得しました。主催者推薦により日本から出場する3名のうちの1人として、マレーシアで開催されるアジア大会にて研究発表をおこないます。

激励会には、山本市長の他、田中副市長、古本市民生活部長にもご参加いただきました。市長から激励の言葉をいただいたのち、参加者から研究内容に関するさまざまな質問をいただきました。

激励会のあとには、神戸新聞社の取材も受けました。

國武さんの研究内容「簡単無菌培養技術の開発」が、このアジア大会をきっかけに、他の国でも絶滅危惧種の保全・増殖などに活用され、共同研究などにつながっていくことを期待したいと思います。

|

|

|

市長・副市長に研究内容の説明 |

神戸新聞社より取材をうけました |

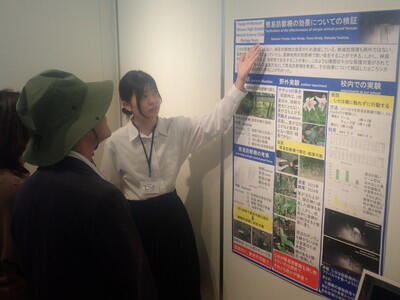

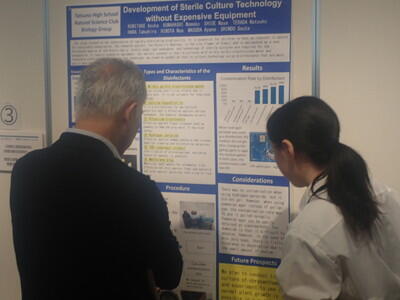

【生物班・課題研究ヌマエビ班】「ひょうご里山・里海国際フォーラム」で発表しました

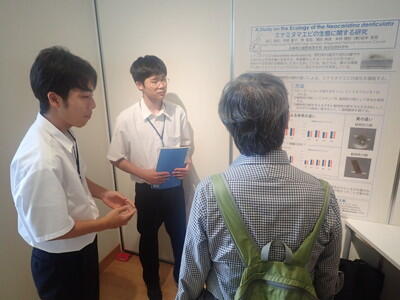

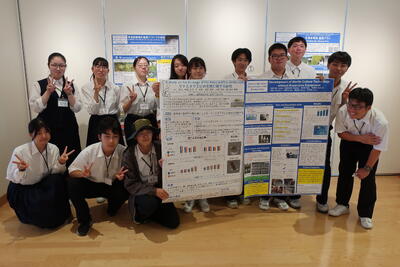

令和7年9月28日(日)、兵庫県立兵庫津ミュージアムで開催された「ひょうご里山・里海国際フォーラム」において、本校自然科学部生物班と課題研究ヌマエビ班の生徒がポスター発表を行いました。

最優秀賞は逃しましたが生物班の「簡単無菌培養技術開発チーム」が優秀賞を受賞しました。

「ひょうご里山・里海国際フォーラム」は、関西万博の「地球の未来と生物多様性」テーマウィークに連動して開催された国際イベントです。本フォーラムは、里山・里海の重要性やその保全・再生に向けた取り組みを国内外に発信することを目的としています。

高校生によるポスターセッションは、県内の高校から19チームが参加しました。龍野高校からは、生物班(生物多様性の保全に関して3チーム)、課題研究ヌマエビ班が参加し、他校の高校生やフォーラム聴講者、研究者に対してポスターを使用して研究発表しました。

国際フォーラムということで、英文の原稿も準備していた生徒たちですが、多くが日本人の聴衆ですこし残念な一方でほっとしたのではないでしょうか。ぜひ、英語でもコミュニケーションができるようにしっかりと日ごろの学習にも励んでほしいと思います。機会があれば英語での研究発表に挑戦したいと思います。

|

「生物多様性龍高プラン」 生物班 |

「簡易防獣柵の効果の検証」 生物班 |

|

「簡単無菌培養技術の開発」 生物班 |

「ミナミヌマエビの生態に関する研究」課題研究 |

|

表彰式 |

参加者 |

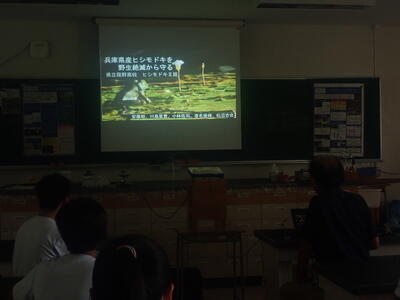

【生物班】龍野西中学でヒシモドキの生息域外保全を開始

「第2回中学生にもできる課題研究チャレンジ」で生物班と活動している中学生3名のうち2名が龍野西中学生徒ということもあり、龍野西中学校区に生育する絶滅危惧種ヒシモドキの生息域外保全を西中学で行うことにした。

ヒシモドキはため池などに生育する1年生の水草であるが、国内の生育地は10か所程度。兵庫県も揖西町にしか自生していない希少植物である。

はじめに龍野高校生物実験室で、これまで何度も絶滅の危機を乗り越えてきた経緯や、地元住民や龍野高校の保全活動、研究内容と成果について学んだ。

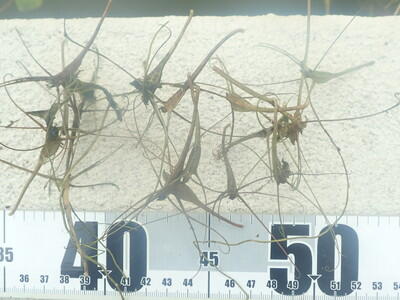

その後、龍野高校スイレン池で生息域外保全をしているヒシモドキを西中学に移植した。ヒシモドキは1年草なので、寒くなると枯れてしまう。しかし、すでに多くの果実(種子)をつくっていた。

4月には発芽して、龍野西中学でもヒシモドキがすくすく育ってくれることと思う。

また、校区内にある絶滅危惧種オニバスの種子をまいた。発芽率が大変低い植物なので発芽するかどうかは不明だが、裂果していない未熟種子なので発芽率が良いことを期待している。

|

龍野高校実験室でヒシモドキについて学習 |

龍野高校での生息域外保全 |

|

龍野高校でヒシモドキの抜き取り |

龍野西中学ビオトープでの移植作業 |

|

ヒシモドキの果実 流出防止の突起が発達 |

移植されたヒシモドキ |

ウシガエルは成体まで2年必要

ウシガエルは成体まで2年必要

ブルーギルの幼魚とヌマエビ?類

ブルーギルの幼魚とヌマエビ?類