自然科学

【自然科学部・課題研究】宍粟市自然環境講座で研究成果を展示

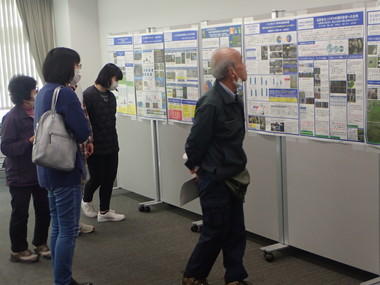

11月27日に宍粟市市役所で開催された「自然環境講座」で、「生物多様性龍高プラン」:自然科学部と課題研究生物多様性班(ヒシモドキ班・赤とんぼ班・柳池班・ノジギク班)の研究成果のポスターを展示しました。

自然環境講座では、「宍粟の豊かな自然を守るためにできること」の演題で、西播磨里人倶楽部代表の林幸一朗氏から生態系や生物多様性について解説された後、宍粟市にもみられる外来種の説明や生態系への影響、国内移入種の問題などについて話されました。

今回は定期考査前で生徒の参加はできませんでしたが、講演会には宍粟市だけでなくたつの市や太子町で自然環境の保全や環境教育にとりくむ団体の代表者なども参加していました。今後の龍野高校の「生物多様性龍高プラン」の活動の中で、今回参加された他団体との連携と協働も考えたいと思いました。

|

自然環境講座 講師:林幸一郎氏(西播磨里人倶楽部) |

生物多様性龍高プラン:自然科学部・課題研究ポスター |

|

|

【自然科学部】高校生・私の科学研究発表会2022に参加

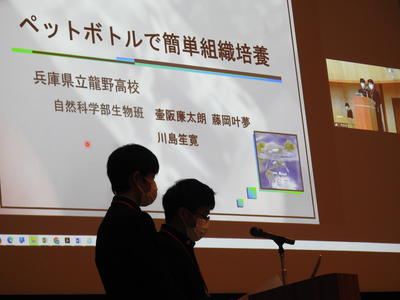

11月23日(祝)に神戸大学百年記念館(六甲ホール)で開催された、「高校生・私の科学研究発表会2022」に生物班が研究発表(口頭発表・ポスター発表)を行いました。発表テーマは「ペットボトルで簡単組織培養」です。従来の方法では高価なオートクレーブ・クリーンベンチが必要な組織培養実験を、微酸性電解水を使用することで授業でも実施可能な実験に改良した研究内容です。

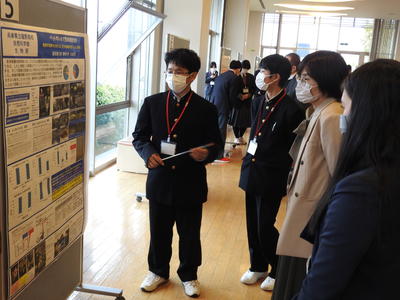

主催する、兵庫県生物学会の会員や、神戸大学サイエンスショップの先生や学生、他校の高校生や先生方に研究内容を説明し、指導助言をうけることができました。

今回の発表会には、2年生の課題研究からもノジギク班「兵庫県花ノジギクの理科教育への活用」や数学班「級数で定義された関数は元の関数の性質を満たすのか」、物理班「水力発電の補助電力への利用」が研究発表を行いました。

このような発表の機会を提供していただき、兵庫県生物学会のみなさん・神戸大学のサイエンスショップの先生方・運営をしていただいた学生のみなさん、ありがとうございました。

|

口頭発表 |

ポスター発表 |

|

神戸大百年記念館六甲ホール |

オンライン参加者に質問する生物班員 |

【自然科学部】兵庫県総合文化祭自然科学部門で生物班が奨励賞

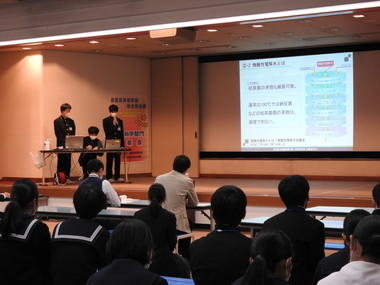

11月5日・6日、バンドー神戸青少年科学館で開催された、兵庫県総合文化祭自然科学部門に参加しました。ここ2年間はコロナ感染防止のため、会場を分け人数制限もしながらの開催でしたが、今年は通常開催となり兵庫県下から多くの自然科学系クラブの生徒が集いました。

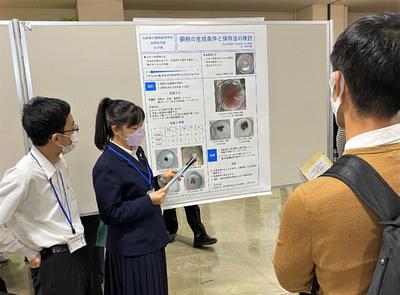

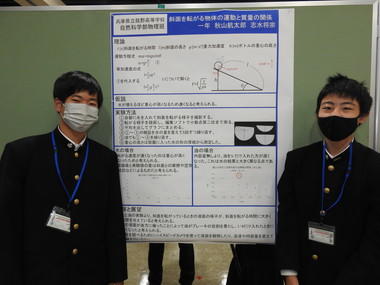

龍野高校自然科学部では、今年から理科班を生物班・化学班・物理班に分離し3団体を高文連自然科学部に登録したので、3班が研究発表を行いました。研究発表の内容は、生物班が「ペットボトルで簡単組織培養」、化学班が「銅樹の生成条件と保存方法の検討」、物理班が「斜面を転がる物体の運動と質量の関係」のテーマで発表をおこないました。発表方法は登録団体すべてが行うポスター発表と、全国大会代表選考会をを兼ねる口頭発表があります。生物班の1年生3名が口頭発表にも参加しましたが、奨励賞にとどまりました。他校が2年生中心に発表するなかで、来年に向けて貴重な経験ができたと思います。

来年は、すべての班が全国大会・近畿大会を目指して口頭発表に参加できるようにがんばりたいと思います。

|

総合文化祭自然科学部門生物分野 口頭発表 |

口頭発表は、プレゼンソフトを使って研究発表します 口頭発表は、プレゼンソフトを使って研究発表します |

|

ポスター発表は、ポスターを使って研究発表します |

「ペットボトルで簡単組織培養」 生物班 |

|

「斜面を転がる物体の運動と質量の関係」物理班 |

「銅樹の生成条件と保存法の検討」 化学班 |

【自然科学部】太子町総合公園SDGsデーに出展しました

9月24日(土)、太子町総合公園体験学習施設とその周辺で開催された、「太子町総合公園SDGsデー」出展しました。生物班は「不思議な世界 食虫植物展」「押花でしおりを作ろう 押花工房」を、化学班は「表面張力であそぼう」、物理班は「ガウスの加速器」などの実験・観察を行いました。

科学の祭典や科学の屋台村などのように大勢の来場者はありませんでしたが、一組、一組の子ども連れの家族に十分な時間をかけて実験や観察を体験していただけたと思います。

参加してくれた子どもたちが自然や科学の世界に興味をもってくれたら、将来持続可能な社会の発展に貢献できる人材に育ってくれるのではないかと思いました。

|

押花工房 押花をパウチしてしおりを製作 |

|

|

表面張力であそぼう 水でいろんな実験観察 |

10月まで食虫植物ハエトリソウなど展示中 10月まで食虫植物ハエトリソウなど展示中 |

【自然科学部】 サギソウ自生地での保全活動

9月4日(日)にたつの市内のサギソウの保護区で人工交配を行いました。湿地の踏み荒らしを避けるために、湿地周辺部のみの作業となりますが、昨年までの研究から人工交配をすれば結実率は高まり、散布される種子が増加することが分かっています。

人工交配の作業に前に、自然観察会の下見のために湿地に来られた、県立人と自然の博物館の藤井俊夫研究員に出会いました。下見をしながら自然科学部生徒に湿地に生育するイグサとヤマイなどの植物の見分け方や、オトギリソウの名前の由来など興味関心を喚起する解説をしていただきました。

サギソウの自生地の作業は冬季にカモノハシなど大型草本の除去なども行っていますが、処理をした場所のサギソウの個体数は確実に増加しています。開花数の増加をみると、龍野高校で開発した自生地での共生菌を増やし自然発芽率を高める保全方法も効果が高いと思われました。

その後、太子町総合公園の体験学習施設に移動し、食虫植物などの展示品のメンテナンスと柳池の龍野高校野外実験場の植物の生育状況を調べました。フジバカマは開花していましたが,、残念ながら「渡り蝶」のアサギマダラの飛来は確認できませんでした。

|

サギソウの開花状況 |

|

|

サギソウの人工交配 踏み荒らしを避けながら実施。 |

|

|

兵庫県立人と自然の博物館 藤井研究員の解説 |

完全寄生植物のナンバンギセル(思い草) |

|

太子町総合公園体験学習施設 食虫植物などの展示 |

柳池生物多様性実験場 ヒシモドキもまだ開花していた |

食虫植物展 ハエトリソウなどで実験観察

食虫植物展 ハエトリソウなどで実験観察