自然科学

【自然科学部】柳池生物多様性野外実験場でヒシの除草作業

2022年7月30日、太子町総合公園柳池内の生物多様性野外実験場で、ヒシの除去作業を行いました。ヒシは在来種の浮葉植物で、やや富栄養な条件下では爆発的に繁殖します。柳池の生物多様性野外実験場では兵庫県下ではたつの市内に1カ所しか自生地がない、希少植物ヒシモドキなどの絶滅危惧種の生息域外保全を行っています。ザリガニやコイなどの影響を心配したのですが、自生地以上に順調な生育をしており、6月中旬以降栽培では開花困難な、開放花も数多く咲かせています。

実験場内にヒシが入り込みヒシモドキの生育を妨げないように、侵入防止フェンス付近のヒシを除去しました。

また、授業「探究」で実験に使用するヒシとヒシモドキを採集しました。これまでの研究でヒシモドキがヒシと似た生育環境で育つ植物だが、ヒシが繁栄しヒシモドキが絶滅する原因として、「種子の機能」「根の機能」などの差があることは分かっています。今回の実験ではヒシモドキが絶滅危惧種になった原因の一つに、「除草剤などの薬剤耐性が極めて乏しいため」という仮説を検証する予定です。

|

手前:ヒシモドキ(絶滅危惧種) 奥:ヒシ(普通種) |

左:ヒシ(普通種) 右:ヒシモドキ(絶滅危惧種) |

|

ヒシの除去前 侵入防止フェンスをヒシが圧迫している |

ヒシの除去 水温は気温より低くため池内は案外快適

|

|

ヒシ除去後 左前の植物がヒシモドキ 右奥はヒシ |

ヒシモドキは水深90cm付近で開放花が開花 |

【自然科学部】 「科学の屋台村」に「不思議な世界 食虫植物」で出展しました

令和4年7月23日(土)・24日(日)に姫路科学館などで開催された「桜山公園まつりウィズコロナ」の「科学の屋台村」に自然科学部が出展しました。完全事前予約抽選制で開催され、来館される家族も例年に比べて少なくさみしい「科学の屋台村」でした。しかし昨年・一昨年と2年間新型コロナウイルス感染防止のため中止だったので大きな前進といえます。

龍野高校自然科学部の出展内容は「不思議な世界 食虫植物」と題して、食虫植物の実物を観察しながら、「なぜ虫を食べる必要があるのか?」「どのように虫を捕まえるのか?」「ハエトリソウの捕虫実験」などの解説や実験を参加者のみなさんと楽しみました。

事前予約されていた方には、龍野高校で栽培増殖したハエトリソウやモウセンゴケ類、サラセニア、ムシトリスミレ、ムジナモなどをおみやげにプレゼントしました。栽培については簡単な説明しかできませんでしたが、本やインターネットで栽培方法を調べて大切に育ててほしいと思います。

「科学の屋台村」を開催していただいた、姫路科学館のみなさんありがとうございました。

参加していただいた小学生・幼稚園児・保育園児のみなさん。みなさんが中学生・高校生になったとき、みなさんが子どもたちに科学の面白さを伝えてくれる日を楽しみにしています。

またどこかでお会いしましょう。

|

自然科学部生物班だけでなく化学班・物理班からも応援参加 |

展示品 はじめて食虫植物を見る人もいました |

|

「ハエトリソウはどうやって、虫を判断するの?」 |

例年よりは少ないのですが、多くの家族に説明させていただきました。 |

|

ハエトリソウの捕虫実験 |

プレゼント用 ハエトリソウ、サラセニア等 |

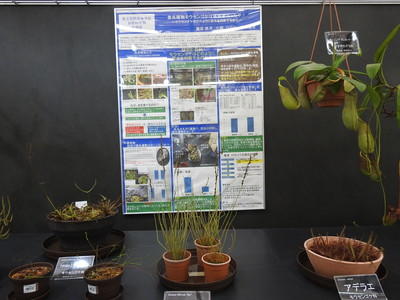

「食虫植物展」で、自然科学部の研究成果を展示

姫路市立手柄山温室植物で開催されている、「食虫植物展」で自然科学部の研究成果をポスター展示させていただいています。

内容は、食虫植物のモウセンゴケの進化についてです。食虫植物のモウセンゴケの交配種に、動物性・植物性さまざまな試料を腺毛や葉身にのせた時の腺毛の運動や葉身の屈曲度合いを、タイムラプス機能付きのデジタルカメラで記録して分析しました。その結果、動物性の試料に限らず、植物性の試料についても腺毛や葉身の運動が確認できました。

モウセンゴケは進化の過程で、はじめは花粉や胞子などの植物性の付着物を養分にしながら、次第に小型昆虫などの動物に対しても確実に捕虫できるように腺毛や葉身の運動を獲得したと考えられます。

この研究成果は2020年に姫路市で開催予定であった「第13回食虫植物国際会議 in 姫路」で発表予定でした。しかし新型コロナウイルスが世界中で蔓延したため、国際会議は2023年の開催をめざし延期されています。(食虫植物国際会議HP)

当時の研究を行った生徒たちは卒業してしまいましたが、2023年に姫路市で食虫植物の国際会議が開催されたときは、龍野高校からも何らかの研究発表ができるようにがんばりたいと思います。

|

食虫植物展は 8月31日まで開催します |

ウツボカズラの大株 |

|

世界のモウセンゴケと研究成果の展示 |

モウセンゴケの一種 アデラーエ(豪州産) |

【生物多様性龍高プラン】 幻の花 絶滅危惧種ヒシモドキの開花

昨年より龍野高校課題研究生物多様性班(ため池班)と自然科学部が、太子町まちづくり課と協働で太子町総合公園柳池で「ため池を活用した絶滅危惧植物の生息域外保全」の野外実験を行っている。

昨年度、挿し木などで移入したヒシモドキが結実し、今春発芽、そして現在開花している。

ヒシモドキは全国的に希少な水草で、兵庫県内にはたつの市内のため池1カ所にしか自生していない。その自生地もため池の改修工事後、水深が深くなり、さらに天敵のブラックバスがいなくなったことでアメリカザリガニが増殖するなど環境の変化により絶滅の危険性が増大している。

ヒシモドキの野外絶滅に備えて、栽培による生息域外保全を長年取り組んできたが、水鉢などでの栽培条件下では開放花が咲くことは極めてまれである。昨年から、ため池を活用した生息域外保全に取り組んできたが、捕食者のコイがいるためかアメリカザリガニの被害も少なく、昨年は開花を確認できなかったが今年はじめて開放花を咲かせた。

ヒシモドキが希少植物であるだけでなく、栽培条件下では開花しにくいこともあり、「幻の花」といえる。

なお6月12日にアメリカオニアザミの駆除をおこなったが、開花株は順調に枯死していた。ただし、未開花のため除草剤の散布を逃れた幼苗(ロゼット状)がまだ残されていることがわかったので、今後再度駆除作業を行いたい。

|

柳池生物多様性野外実験場 |

順調に生育するヒシモドキ (周辺にはヒシも自生) |

|

ヒシモドキの開花状況 通常閉鎖花で結実する |

ヒシモドキの開放花 |

|

枯死するアメリカオニアザミの開花株 |

薬剤散布を逃れた幼株 |

【自然科学部】 アメリカオニアザミの駆除

太子町総合公園で要注意外来植物のアメリカオニアザミの駆除を行いました。

アメリカオニアザミはヨーロッパ原産の外来植物でアメリカから輸入された飼料に混入し帰化したそうです。

花は大変美しく鑑賞価値があるのですが、全草に鋭いトゲがありシカも食害することがありません。

多くの花を咲かせ、長い冠毛を持つ種子は遠くまで飛散します。昨年の課題研究生物多様性班の植物相の調査で太子町総合公園柳池に、アメリカオニアザミが造成につかわれた用土とともにもちこまれ生育地が拡大していることが分かりました。このまま放置しておくと、公園で遊ぶ幼児・児童がけがをする危険性があるので、対策を太子町まちづくり課担当者と協議しました。草刈り機では根を枯らすことが困難で再生しやすいことから、農地用の除草剤を葉面散布し駆除することにしました。

今回の駆除では、アメリカオニアザミに除草剤を散布した後、効果不足の場合でも種子の形成と飛散を防止するために花茎を切除しました。すでに園路にも分布を拡大しており、今後も継続的な観察と駆除を行う予定です。

アメリカオニアザミの除草剤の散布後、龍野高校生物多様性実験場にノジギクとフジバカマの苗を移植しました。

|

柳池の最大の群落 除草剤散布後、花茎を切除 |

|

|

園路沿いに生育するアメリカオニアザミ |

通路に生育するアメリカオニアザミ |

|

チョウやハチなど訪花昆虫は多い(写真 モンキアゲハ) |

ノジギクの苗の移植 |