自然科学

【自然科学部】サギソウ保全地での観察と整備

9月8日、例年おこなっているサギソウ保全地でのサギソウの人工交配と通路の除草作業をおこないました。この生育地は、地元の方々の尽力により観察用の木道が整備されており、この日は人と自然の博物館セミナーの一行も観察に来られていました。

サギソウ以外にもサワヒヨドリやタヌキマメ、ヌマトラノオ、ヒメシロネ、食虫植物のミミカキグサやホザキノミミカキグサなどが開花していました。

|

サギソウ群落 イトイヌノハナヒゲやミミカキグサ類 |

サギソウの花 |

|

湿地に立ち入らないように人工交配 |

湿地周辺通路の、ササ刈と集草 |

|

サワヒヨドリ |

タヌキママメ |

|

ヌマトラノオ |

にわか雨がやむまで雨宿り |

【自然科学部】「青少年のための科学の祭典 姫路大会」に出展しました。

8月17日・18日、兵庫県立大学工学部(姫路市書写)で開催された、科学の祭典に自然科学部が出展しました。出展内容は以下の通りです。

生物班 押花工房 押し花でしおりをつくろう

不思議な世界 食虫植物

絶滅の危機にある生きものたち

物理班 こぼれない水!? 表面張力の不思議

化学班 イオンがつくるグラデーション

情報班 プログラミングで迷路を抜け出せ!

2日間、自然や科学に対する興味関心にみちあふれた子どもたちの笑顔に出会うことができました。

|

押花工房 |

不思議な世界 食虫植物 |

|

絶滅の危機にある生きものたち |

こぼれない水 表面張力 |

|

イオンがつくるグラデーション

|

プログラミングで迷路を抜け出せ |

【自然科学部】総合運動公園でフィールドワーク

7月28日、太子町総合公園柳池周辺でフィールドワークを行いました。太子町まちづくり課の理解と協力により、龍野高校自然科学部や課題研究生物多様性班は、公園内のため池や荒れ地などを利用して西播磨の絶滅危惧植物の保全など生物多様性に関するいろいろな活動を行って言います。

兵庫県の自生地は1カ所になったヒシモドキの野生絶滅に備えて生息域外保全を柳池でおこなっています。しかし、ヒシが優占種のため池なので、ヒシモドキの保護区に侵入するヒシを除去する必要があります。さいわい、ヒシモドキは年々群落が拡大傾向にあり良好な状態で、開放花も咲いていました。ため池にはコイやアメリカザリガニ、ウシガエルが生息していますが、現在特に悪影響は内容です。

さらに、今年から重点的に取り組んでいるのは、「簡易防獣柵の検証実験」です。低価で軽量な小型防獣柵によりシカの食害を防止できるのか、校内だけで無く総合公園でも試してみることにしました。

対象の植物は、秋の七種のオミナエシとキキョウです。フジバカマに比較して、キキョウやオミナエシは食害に合いやすく、なかなか開花できません。公園内や付近では、ススキ、ナデシコ、クズなどが開花しているので、将来的には秋の七種全種類が観察できるようにしたいと思います。

また、体験学習施設前にはヒシモドキや食虫植物3種類、そしてロータス効果の実験ができるようにハスの生体展示を行っています。多くの小学生に植物に関心をもつきっかけになればと思います。

最後に、タマゴサンド製作所より、タマゴサンドを差し入れて頂きました。ごちそうさまでした。

|

ヒシを除去する |

ヒシモドキの開放花 |

|

各際するヒシモドキ群落 |

ミズカマキリの幼生 |

|

フジバカマや乾燥耐性実験植物周辺の除草作業 |

簡易防獣柵 筒型(オミナエシ)ドーム型(キキョウ) |

|

簡易防獣柵 ドーム型(ポーチュラカ) |

ヒシモドキや食虫植物の実物展示 |

【自然科学部】桜山公園まつり「科学の屋台村」に出展しました

7月20日(土)21日(日)姫路科学館で開催された「科学の屋台村」に自然科学部が出展しました。

生物班は「不思議な世界食虫植物」で植物の進化の巧妙さを知っていただきました。また「いろいろなタネをさがそう」では、種子から生物多様性について分類作業を通じて体験してもらいました。種子は10種類以上持ち帰っていただき秋に播種の予定です。

化学班は「イオンがつくるグラデーション」で、電気分解による化学反応を利用して、化学の美しさを体験していただきました。来場者に、どのような現象が起こるのか予想を立ててもらい、実際に予想が正しいのか実験し、紫キャベツの色が変化していく様子を観察していただきました。

子どもたちに解説をしながら、高校生も多くの学びがあったと思います。今回は自然科学部の生徒だけでなく、有志生徒もボランティア指導員として参加していただきました。

次は7月31日龍野高校での「わくわく実験教室」に出展予定です。

|

いろいろなタネをさがそう |

|

|

イオンがつくるグラデーション |

食虫植物では展示解説と、苗を配布しました |

【自然科学部】 ひょうご環境未来会議に参加しました

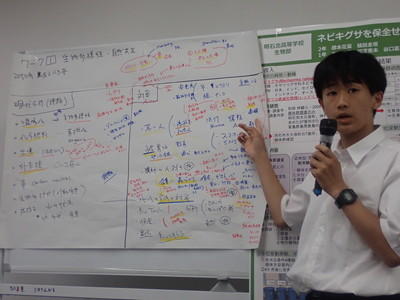

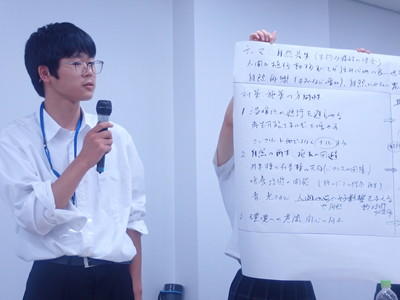

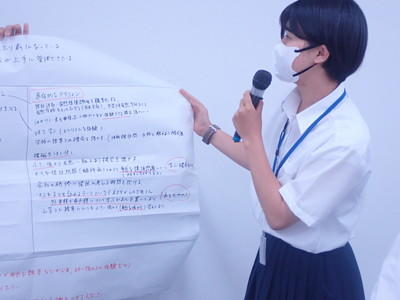

姫路駅南のじばさんビルで開催された「ひょうご環境未来会議!」に生物班10名が参加しました。

2019年に策定した「第5次環境基本計画」の改訂や「生物多様性ひょうご戦略」の改訂にむけて、高校生だけでなく、大学生、民間企業からも参加者が集まりました。

自己紹介の後、「ひょうごビジョン2050」の概要や「第6次環境基本計画」について説明を受けました。その後各自が興味関心のある「脱炭素」・「自然共生」・「資源循環」の各グループに分かれて、現状分析や対策案を検討しました。

午後からはフューチャー・デザインについて学び、2050年の将来人になったつもりで、2024年の現代人へのアドバイスを考えました。グループで話し合った内容については、発表により全参加者に共有化されました。

「第6次環境基本計画」には生物多様性の保全のため、また人材育成のために高校生による環境保全活動が盛り込まれることを期待したいと思います。

|

|

|

|

|

|

【自然科学部】ササユリの保全活動

6月8日、例年行っているササユリの保全活動を行いました。

ササユリは、シカが増殖する前は6月の里山を彩る山野草としてしばしば目にすることができました。

ササユリは、発芽までに2年、発芽後数年間は1枚の葉しか展開しません。開花まで5年以上の時間が必要です。

現在シカの食害により開花個体は激減し、残された一枚葉の幼個体も開花・結実することが困難なため、将来的には絶滅の危険性があると考えられます。

自然科学部では残された1枚葉の個体を安価に製造できる簡易防獣柵で保護し開花・結実させることが可能か、検証実験を兵庫県立大学の協力のもと行っています。今回あらたに、元県立大学講師の先生から教示いただいたキンランについても防獣柵を設置することにしました。

事前調査では5株程度がつぼみをつけていたのですが、成長してつぼみをつけると茎が斜めになり、柵からはみ出してしまいます。そこで今年は柵の大型化などに取り組みましたが、設置日には食害に会い1株になっていました。作業が遅れたことが悔やまれます。しかし残された一株から、交配・結実・採種に成功したら、無菌は種による実生増殖にも挑戦したいと思います。

昼食はひょうご環境体験館でとりました。ちょうどジャコウアゲハが羽化して、産卵をしていました。

|

|

簡易毛防獣柵の設置

|

|

食害を逃れた開花予定株

|

新たに保護対象となるキンラン

|

|

ジャコウアゲハ |

ジャコウアゲハの卵とウマノスズクサ |

【自然科学部】 福泊海岸植生調査

6月2日、恒例の西播磨地区自然科学系クラブ研修会である、姫路市福泊海岸の植生調査に参加しました。

この研修会では、人工海浜の植生の調査をしながら、コドラート法による植生調査方法を学びます。

コマツヨイグサやミチバタナデシコなどの外来種も多いのですが、ハマボウフウやコウボウムギ、ハマゴウなどの在来種も多く生育しており、人工海浜とは分からないくらいに植生が発達していました。

天候にも恵まれ、パラグライダーで空中散歩を楽しみ、海岸に着地する人もいました。

高校生だけでなく、兵庫県生物学会の会員で高校OB教員である先生方も参加して頂きました。なお昼ご飯の弁当は兵庫県生物学会より提供して頂きました。ごちそうさまでした。

|

1m×1mの中のすべての植物名と被度を記録 |

陸から海へメジャーを伸ばして1mごとに調査 |

|

各高校ごとに、活動報告 |

1年生8名が参加しました |

|

ハマヒルガオ |

ハマボウフウとコウボウムギ

|

【自然科学部】 「Journal of the International Carnivorous Plant Society」に自然科学部が紹介されました

姫路市で開催された「食虫植物国際会議」の報告文が「CARNIVOROUS PLANT NEWSLETTER」に掲載されました。「食虫植物国際会議」で,自然科学部は兵庫県の食虫植物と自生地の紹介や、自生地の保全活動のとりくみなどを日本語と英語で発表しました。

発表原稿の修正や発音を英語科教員から指導をうけましたが、海外からの参加者に伝わるか不安でした。しかし、発表ではうなずきながら聴いていただき、さらに多くの質問もしていただいたことで、十分に内容を伝えられたことがわかりました。

国際会議の報告文が掲載された「CARNIVOROUS PLANT NEWSLETTER Volume52,No4」を報告者から提供をしていただき、さらに転載許可を「CPN」編集者にとっていただきました。

発表の機会を与えていただいた日本の事務局のみなさんのおかげで、貴重な体験をさせていただきました。ありがとうございました。また、「CPN」の転載を快く承諾していただいたことを感謝します。

1 CPN VOl.52,No4表紙 (コウシンソウ).pdf

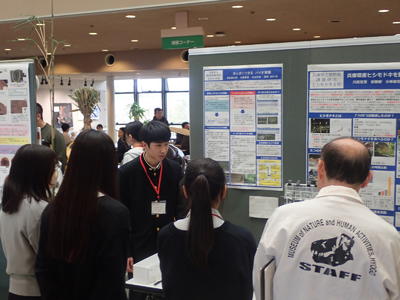

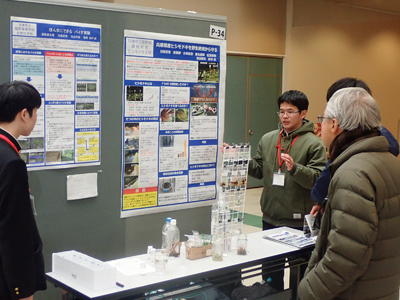

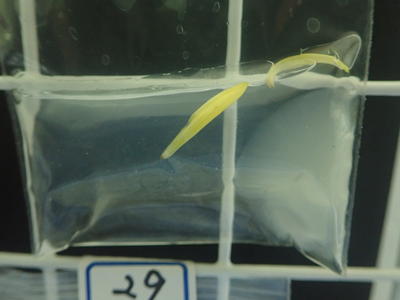

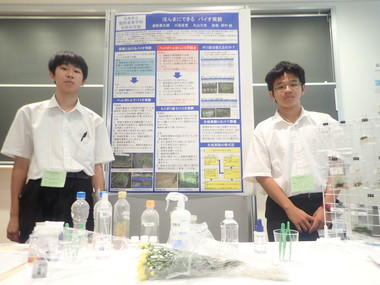

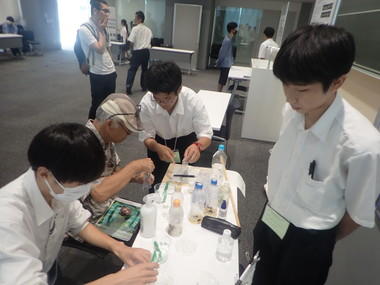

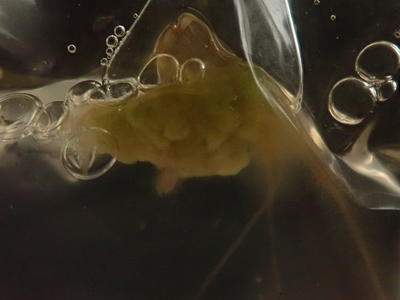

【自然科学部】 ほんまにできるバイオ実験(サギソウ無菌播種編) in 人と自然の博物館

2月11日、兵庫県立人と自然の博物館で開催された「共生のひろば」研究発表会に参加しました。

自然科学部では地域の自然環境や生きものの保全活動を行っています。その一つとして、絶滅危惧種サギソウの保全活動があります。

自生地の保全の他、無菌播種による増殖技術の研究をしています。現在、オートクレーブやクリーンベンチなど高価な設備を必要としない無菌培養技術で、設備のない小中学校でも可能なサギソウの無菌培養法を開発したので発表しました。また希望者には体験実験をしていただきました。

従来の方法では、培地と耐熱性培養容器を圧力釜で加熱滅菌をしたあと、滅菌した種子をクリーンベンチ内の無菌空間で種子を播く必要がありました。微酸性電解水で滅菌することで、非耐熱性のチャック付きポリ袋でもサギソウの球根を種子から生産することが可能になりました。

なお、当日は課題研究生物多様性班(ヒシモドキⅡ班)も絶滅危惧植物ヒシモドキの現状と課題について発表をおこないました。

今後いろいろな方々からのアドバイスを参考にして研究を続けたいと思います。

|

開会式 |

講演会 「生き物の色々な音の出し方・使い方」 |

|

サギソウの無菌播種の発表 |

体験実験 クリーンベンチなしでサギソウの無菌播種 |

|

課題研究 ヒシモドキⅡ班の発表 |

秋になると球根ができます

|

【自然科学部】ほんまにできるバイオ実験 in 神戸 の結果

2023年11月11日、兵庫県総合文化祭自然科学部門パネル発表で、オートクレーブ・クリーンベンチを使用しない組織培養の体験実験を24名の高校生・引率教員の方々にしていただきました。

実験内容は、クリーンベンチのないポスター発表の会場で、無菌培地にキク花弁の置床を行ってもらいました。短時間の無菌操作であれば、微酸性電解水を噴霧することで無菌操作が可能です。

当日は、1名あたり2回実験をしていただき、1つは実験者で、1つは龍野高校の生物実験室(室温)で管理しました。結果は龍野高校で管理した24個のうち14個で脱分化が起こり、カルスを形成しました。成功率は58.3%でした。さらに、カルスを形成したした14個のうち、10個で根の再分化が起こりました。

8月にあった、日本生物会大阪大会(近畿大学)での体験実験の結果(20名中18名が置床に成功)に比較して成功率が低くなってしまいましたが、各回10分の発表の時間内での研究発表+体験実験で説明が不十分な点があったことや、会場が混雑していたことなどが影響したと思われます。

今回の結果では再分化用の培地にカルス(未分化な細胞の塊)を移植することなく、根が分化したことは意外でした。これが、使用したスプレーギクの品種によるのか、気温が低下する時期に実験したことが影響しているのかはわかりませんが、移植することなく、植物器官から脱分化・再分化まで実験できれば、コンタミ(微生物汚染)のリスクを軽減したバイオ実験が可能になると思います。

実験に参加していただいたみなさん、ありがとうございました。

【資料】龍野高校HP>部活動>自然科学部【研究成果】>自然科学部論文>2023論文「バイオ生徒実験の実用化に向けた手法の開発」 に詳しく実験方法を紹介しています。

|

|

|

|

【自然科学部】 日本生物教育学会2024全国大会で発表

1月6日~8日にかけて神奈川大学で開催された日本生物教育学会第108回全国大会で、自然科学部生物班が研究発表を行いました。内容は従来高価なオートクレーブやクリーンベンチが必要であった組織培養実験を、微酸性電解水を活用し高価な設備を使用しないで生徒実験が可能な方法についてポスター発表しました。希望者には体験実験をしていただきました。

参加者には、来年度の世界大会(ISEF)日本代表生徒もおり、学ぶべきことの多い発表会でした。

【参考】https://sbsej.jp/event2/upload_items/202312/108zenkokutaikai.pdf

|

|

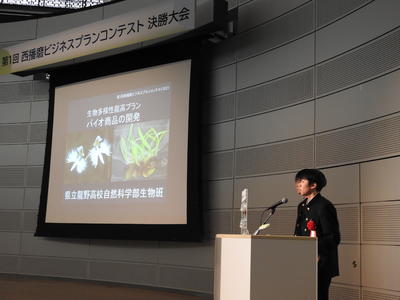

第1回西播磨ビジネスプランコンテスト決勝大会に出場

12月9日、光都の先端科学技術支援センターにおいて第1回ビジネスプランコンテスト決勝大会に自然科学部が出場しました。決勝大会では2回の予選を勝ち抜いた、学生アイデア部門4校とローカルアドベンチャー部門の7名が各企画についてプレゼンテーションを行いました。

学生アイデア部門に決勝4校は、2校が大学(神戸大学チーム、関西学院大学生)であり、2校が高校生(岡山県立操山高校と龍野高校)でした。

自然科学部は、日頃の研究の成果の地域への還元を目的として、絶滅危惧種サギソウの無菌培養やキク花弁の組織培養技術の技術講習会や、無菌培養技術を応用した室内インテリア「バイトペットプランツ」の商品の企画を発表しました。

日頃の科学コンテストの研究発表会と異なりかってのわからないビジネスコンテストで、さらに考査直後で準備もままならないままの発表でしたが、努力賞をいただきました。

表彰式後の交流会では、ビジネスプランコンテスト関係者の県民局や企業の方々には龍野高校のOBも多くおられて発表内容などほめていただきました。

|

|

|

|

|

|

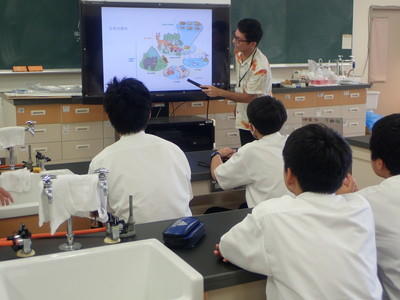

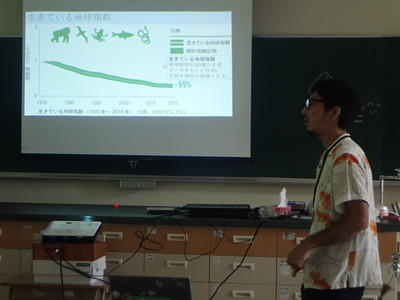

神戸大院生による環境DNA特別レクチャー 【自然科学部】

「若手研究者による高校生のためのサイエンスレクチャー」を7月25日・8月29日に開催しました。神戸大学大学院で環境DNAをもちいて研究を行っている木谷亮太氏を講師に迎えて、生物多様性や環境DNAを利用した魚類相の調査の実習を行いました。

7月25日は、生物多様性についてクイズに答えながら学習したあと、環境DNAについて学びました。講義のあと、実際に環境DNAの分析につかう水を採水してました。採水場所は校内のスイレン池と揖保川です。また、林田川やため池2カ所についても分析してもらうことにしました。

8月29日は、採水した水をろ過してDNAを増幅し塩基配列を読み取り種を特定した結果をもとにして解説をしていただきました。校内のスイレン池では目視できるフナとミナミメダカが確認できました。揖保川ではオイカワやカワムツ、ウグイといったよく見かける魚以外にも、夜行性のアカザやギギのような魚も確認できました。アカザは環境省絶滅危惧Ⅱ類に分類されている絶滅危惧種です。このように夜行性の魚類でも検出できる環境DNAは生息地を採集行為により破壊することなく魚類相を知ることができる驚くべき調査方法といえます。

今回は自然科学部の生徒以外の生徒にも参加していただきました。このような実験・実習の機会があれば自然科学部に所属していなくても関心のある生徒はぜひ参加してほしいと思います。

|

生物多様性についての説明 |

校内のスイレン池で採水方法などを説明

|

|

揖保川での採水 こんなに浅いところでもいいの? |

採水したら、水温やpHなども計測

|

|

分析結果の解説 |

|

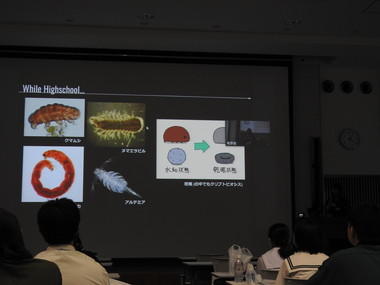

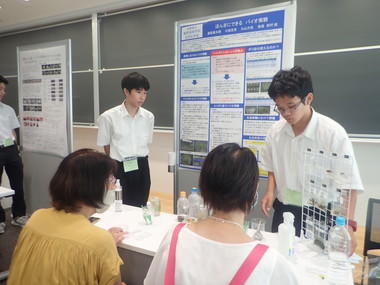

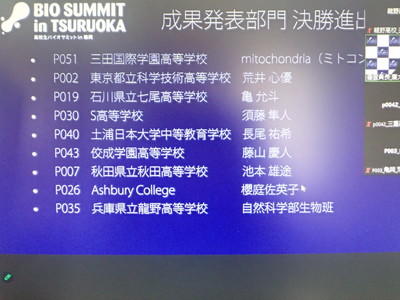

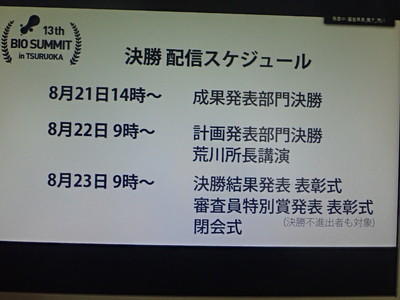

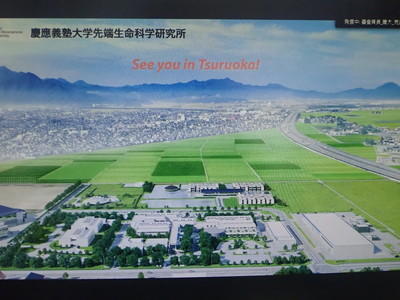

決勝戦 高校生バイオサミット in 鶴岡 【自然科学部】

8月21日から23日 山形県鶴岡市において 生物系 科学コンテスト「第13回 バイオサミット in 鶴岡」決勝戦が開催された 。 論文審査とオンラインによる口頭発表審査の2回の予選を勝ち抜いた成果発表部門20校と計画発表部門 13校が全国から鶴岡市にあつまり 研究発表を行いました。

自然科学部生物班は「バイオ生徒実験の実用化に向けた手法の確立」の研究テーマで成果発表部門に出場しました。21日は 成果発表部門の研究発表が22日は計画発表部門の研究発表がありました。

23日に 表彰式があり 生物班は上位の各大臣賞には届きませんでしたが審査員特別賞を受賞することができました。

お忙しい中3日間にわたり審査員など務めて頂いた研究者のみなさん、運営学生スタッフのみなさんらのおけげで有意義な経験をさせて頂きました。ありがとうございました。

|

龍野高校生物班の口頭発表 |

審査員特別賞を受賞 |

|

講演会 荒川所長(慶応義塾大学先端生命科学研究所) 鶴岡サイエンスパークや研究所、慶応発のベンチャー企業の紹介など |

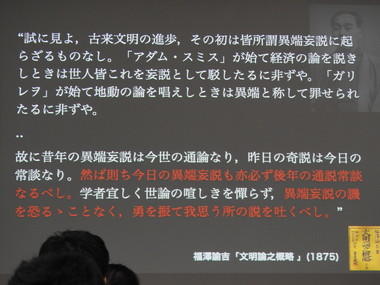

研究の結果、従来の説を否定することになっても恐れてはならない 福沢諭吉「文明論之概略」 |

|

学生スタッフによる経歴や研究紹介 |

実験室見学(メタボローム解析) |

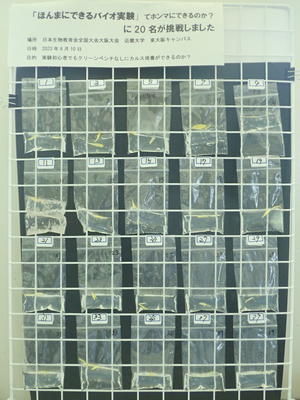

「ほんまにできるバイオ実験」ってほんまにできるんか? 置床の結果は?

8月10日に日本生物教育会全国大会大阪大会がありました。高校生ポスター発表で「ほんまにできるバイオ実験」のテーマでクリーンベンチやオートクレーブをつかわない実験方法について発表を行い、会場でキクの組織培養に20名の先生や生徒のみなさんに挑戦していただきました。

実験日から6日たちました。気温が十分に高いので、キク花弁を培地に植え付けるときに微生物が混入していたら微生物の集団(コロニー)が形成されます。

結果は20個の培養容器(ポリ袋)のうち2個にコロニーが確認されました。成功率90%でした。

今後、コンタミがなければ花弁の表面にニキビのようなカルスが形成される予定です。ただし、気温が高いときなので容器内が高温にならないように注意が必要です。

|

このように、100円均一で購入したワイヤーネットで管理しています。 1人2回実験していただき、はじめに実験したもの(奇数番号)を龍野高校で管理しています。 |

|

微生物による汚染(コンタミ)がおこった培養容器 |

日本生物教育会全国大会大阪大会 で研究発表 【自然科学部】

8月10日 近畿大学東大阪キャンパスで開催された、日本生物教育会全国大会大阪大会で自然科学部生物班がポスター発表を行いました。テーマは「ほんまにできる バイオ実験」です。昨年開発した微酸性電解水添加培地をもちいたキク花弁の組織培養を生徒実験でも可能なように小型チャック付きポリ袋をつかった方法を紹介しました。この方法によるキク花弁の組織培養(カルス)やサギソウの無菌は種の成果を展示するだけでなく、希望者には実際にその場で、キク花弁を無菌培地に置床していただきました。

実は先日の高校生バイオサミット1回戦において、同じ実験内容について口頭発表を行いました。そのときに、「実験が成功しているのは、何度も実験をして技術が向上した君たちだからではないか?はじめてこの方法で実験する生徒には無理なのでは?」と質問をされました。

そこで、今回は研究発表とともにこの実験に興味を持って頂いた、高校の先生や高校生、出版社社員の方々に実際にやって頂きました。2回キクの花弁を無菌培地に置床していただき1回目のビニル袋を龍野高校で、2回目の袋を実験者で管理して頂くことにしました。

いったいどのような結果が出るのか楽しみです。クリーンベンチ無し、人の出入り(空気のうごき)ありの環境でもはたして無菌操作は可能なのでしょうか。無菌操作の環境としては劣悪なので50%の成功率で合格としたいと思います。

協力して頂いたみなさんありがとうございました。

|

「ほんまにできるバイオ実験」 |

じっさいに、実験していただきました |

|

|

チャック付きミニポリ袋でサギソウの無菌播種 |

バイオサミット決勝進出 【自然科学部】

8月9日、バイオサミット1回戦の結果発表があった。バイオサミットとは慶應義塾大学先端生命科学研究所が主催する生物系の高校生科学コンテストである。1次審査(論文)を通過し、8月4日にオンラインによる1回戦(口頭発表)が行われた。昨年は1年生のみで挑戦し、僅差で決勝戦進出を逃した。今年こそは決勝戦に進出するつもりで昨年の研究内容をさらに進化させて1回戦に備えた。成果発表部門は上位20チームが決勝に出場できる。

結果、9番目に龍野高校自然科学部の決勝進出が決定した。

決勝戦は8月21日。あまり時間もないが十分な準備をしたい。

|

成果発表部門 上位20チームが決勝戦進出 |

決勝戦の日程 |

|

決勝戦会場 慶應義塾大学先端生命科学研究所 鶴岡市 |

1回戦 オンラインによる口頭発表と質疑応答 |

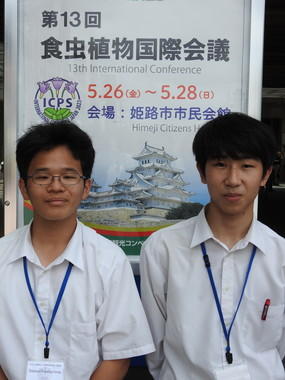

食虫植物国際会議で発表【自然科学部】

第13回食虫植物国際会議が姫路市民会館において2023年5月26日~28日にかけて開催されました。

コロナ禍のため、予定よりも3年遅れで日本での開催となりました。日本では2度目で、姫路市での開催となりました。これは播磨地方のため池の周辺に食虫植物の自生地が多いことや、ウツボカズラの栽培品で最長記録でギネスブックにも登録された県立フラワーセンターや手柄山温室植物園などがあり、自生地見学や植物園見学が可能であることなどが要因だったそうです。

本来であれば「モウセンゴケは菜食家だった?」のテーマで発表予定でしたが、研究を行っていた生徒も卒業し、今回新たにテーマを「兵庫県南部の食虫植物と生物多様性を守る高校生の活動」として、兵庫県下の食虫植物を自生地の写真とともに紹介し、食虫植物が減少する原因について野生動物の増加や、阪神淡路大震災以降のため池改修工事、ブラックバスの駆除とアメリカザリガニの影響について説明しました。さらに私たちの生物多様性保全活動「生物多様性龍高プラン」について発表しました。

発表は、同時通訳による日本語での発表もできましたが、せっかくの機会なので質疑応答のみ通訳をお願いし、日本語と英語で発表しました。発表後は海外からの聴衆からも質問が数多くあり、発表間の休憩時間が無くなるほどでした。

国際食虫植物協会(ICPN)の自生地保全担当役員のCarsonTrexler氏からも私たちの保全方法について質問がありました。また、二人の海外からの聴講者からは、高校生が英語で発表を行ったことに対して大変感激したとほめていただきました。

発表を行った2年生の2人も大変楽しかったようです。その一方で多くの日本人参加者が英語で直接発表者と質疑応答する様子をみて、英語によるコミュニケーション力の必要性について実感していました。

各国の研究所や大学の研究者や植物園の職員にまざり、高校生に発表する機会を与えてくれた日本の主催者のみなさん、そして本校英語科のみなさんには、5月考査で忙しい中、英語の発表原稿の修正や発音指導など献身的に協力していただきました。ありがとうございました。

また、高校生の発表をうなづきながら聞いていただいた国内外の聴衆のみなさんに厚く感謝いたします。

【参考】第13回食虫植物国際会議HP プログラム

|

発表テーマ 地域の生物を守る高校生の活動 |

日本語に続き、英語でも発表 |

|

課題研究でみつかった太子町産タヌキモ不明種を展示。 |

微酸性電解水添加培地をつかった食虫植物の無菌培養 |

|

海外からの参加者もペットボトルの無菌培養に関心を持っていました。 |

発表者 川島(2年) 壷阪(2年) |

食虫植物の野外調査 【自然科学部】

4月22日たつの市内で昨年末に見つけたコモウセンゴケ類の自生地の調査に行きました。常緑性のコモウセンゴケ類は冬季も地表部に葉があります。しかし休眠するイシモチソウなどは冬季には発見困難です。

調査の結果、コモウセンゴケ類の自生地周辺でイシモチソウを発見できました。さらに3株だけでしたがモウセンゴケもみつけることができました。生育の良いコモウセンゴケはすでに開花がはじまっていました。トウカイコモウセンゴケとイシモチソウも来月中には開花すると思われました。

環境的にはミミカキグサ類3種の自生も予想されましたが、まだ種子が発芽したばかりで小さく見つけることはできませんでした。開花期に再度調査する必要があります。

また、相生市の休耕田脇で絶滅危惧種のハンゲショウをみつけましたが、こちらは地域住民により移入された株でした。

|

コモウセンゴケの生育環境 水路脇の斜面に自生 |

開花がはじまったコモウセンゴケ |

|

トウカイコモウセンゴケ コモウセンゴケとモウセンゴケの雑種由来の種類 |

モウセンゴケ 今回の調査で自生が確認。個体数は少ない。 |

|

イシモチソウ 今回の調査で新たな生育地を確認した。 |

岩場の小さな湿地にイシモチソウやトウカイコモウセンゴケなどが自生。 |

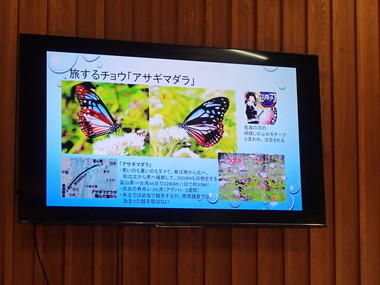

太子町総合公園柳池での生物調査 【自然科学部】

3月25日、太子町総合公園柳池で太子町まちづくり課が主催する生物調査に参加しました。

柳池は、もともと水田に必要な灌漑用のため池でしたが、水田が公園となりため池の水利権も消失しました。その後、公園の一部として整備され、さまざまな活用が試みられています。龍野高校でも、生物多様性の保全に活用できないか自然科学部や課題研究生物多様性班が、「野外実験場」として利用させていただいています。

生物調査に先立って「汐入川を守る会」より活動報告がありました。河川を清掃管理するだけでなく、子どもたちの自然観察の場となるようにフジバカマを植栽し、旅をする蝶として知られるアサギマダラの飛来させるなどの取り組みが行われています。

その後、水の抜かれた柳池に入り、生きものを採集し兵庫県立大学の学生による解説がありました。ウシガエルやアカミミガメ、アメリカザリガニなど外来種が多く見られる中、コオイムシやミズカマキリなどの水生昆虫も見つかりました。

午後からは、「龍野高校柳池野外実験場」でサギソウ共生菌の発芽実験を行いました。この場所はもともとコナラやアベマキ、モウソウチクなど放置林のあった場所です。伐採されて公園整備後に、湧水を利用して人工湿地をつくりました。もともとサギソウの自生していない場所ですが、人工湿地内にサギソウの発芽を促す共生菌がいないか探すことが目的です。もし共生菌があれが、人工湿地内でのサギソウ観察園がつくれるのではないかと考えています。

|

「汐入川を守る会」からの活動報告 |

アサギマダラは、旅の途中にフジバカマなどに飛来 |

|

柳池で生物調査 |

コイを捕る |

|

アカミミガメも捕る |

兵庫県立大学の学生による生きものの解説

|

|

コイ 体型から在来種のコイではない |

ウシガエルは食用として国内にもちこまれた |

|

「龍野高校生物多様性野外実験場」 |

キシュウスズメノヒエの枯草を利用して共生菌を培養 |

大きさ・形・色の違いをもとに種子を分類します

大きさ・形・色の違いをもとに種子を分類します

食害された開花予定株

食害された開花予定株