自然科学

【自然科学部】 日本生物教育学会2024全国大会で発表

1月6日~8日にかけて神奈川大学で開催された日本生物教育学会第108回全国大会で、自然科学部生物班が研究発表を行いました。内容は従来高価なオートクレーブやクリーンベンチが必要であった組織培養実験を、微酸性電解水を活用し高価な設備を使用しないで生徒実験が可能な方法についてポスター発表しました。希望者には体験実験をしていただきました。

参加者には、来年度の世界大会(ISEF)日本代表生徒もおり、学ぶべきことの多い発表会でした。

【参考】https://sbsej.jp/event2/upload_items/202312/108zenkokutaikai.pdf

|

|

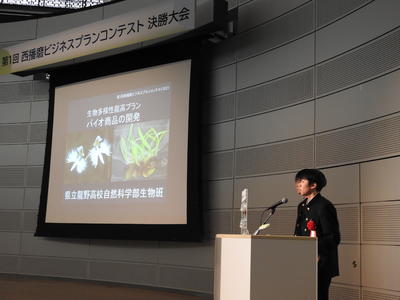

第1回西播磨ビジネスプランコンテスト決勝大会に出場

12月9日、光都の先端科学技術支援センターにおいて第1回ビジネスプランコンテスト決勝大会に自然科学部が出場しました。決勝大会では2回の予選を勝ち抜いた、学生アイデア部門4校とローカルアドベンチャー部門の7名が各企画についてプレゼンテーションを行いました。

学生アイデア部門に決勝4校は、2校が大学(神戸大学チーム、関西学院大学生)であり、2校が高校生(岡山県立操山高校と龍野高校)でした。

自然科学部は、日頃の研究の成果の地域への還元を目的として、絶滅危惧種サギソウの無菌培養やキク花弁の組織培養技術の技術講習会や、無菌培養技術を応用した室内インテリア「バイトペットプランツ」の商品の企画を発表しました。

日頃の科学コンテストの研究発表会と異なりかってのわからないビジネスコンテストで、さらに考査直後で準備もままならないままの発表でしたが、努力賞をいただきました。

表彰式後の交流会では、ビジネスプランコンテスト関係者の県民局や企業の方々には龍野高校のOBも多くおられて発表内容などほめていただきました。

|

|

|

|

|

|

神戸大院生による環境DNA特別レクチャー 【自然科学部】

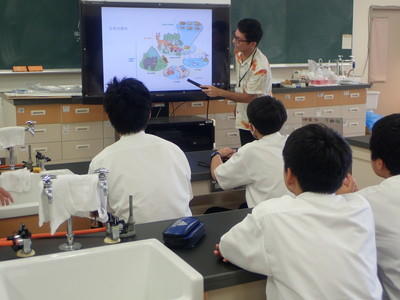

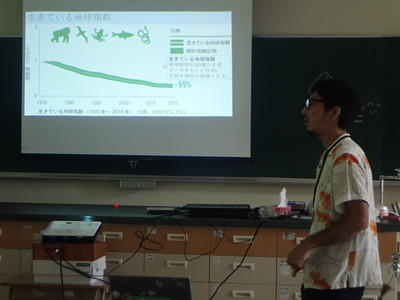

「若手研究者による高校生のためのサイエンスレクチャー」を7月25日・8月29日に開催しました。神戸大学大学院で環境DNAをもちいて研究を行っている木谷亮太氏を講師に迎えて、生物多様性や環境DNAを利用した魚類相の調査の実習を行いました。

7月25日は、生物多様性についてクイズに答えながら学習したあと、環境DNAについて学びました。講義のあと、実際に環境DNAの分析につかう水を採水してました。採水場所は校内のスイレン池と揖保川です。また、林田川やため池2カ所についても分析してもらうことにしました。

8月29日は、採水した水をろ過してDNAを増幅し塩基配列を読み取り種を特定した結果をもとにして解説をしていただきました。校内のスイレン池では目視できるフナとミナミメダカが確認できました。揖保川ではオイカワやカワムツ、ウグイといったよく見かける魚以外にも、夜行性のアカザやギギのような魚も確認できました。アカザは環境省絶滅危惧Ⅱ類に分類されている絶滅危惧種です。このように夜行性の魚類でも検出できる環境DNAは生息地を採集行為により破壊することなく魚類相を知ることができる驚くべき調査方法といえます。

今回は自然科学部の生徒以外の生徒にも参加していただきました。このような実験・実習の機会があれば自然科学部に所属していなくても関心のある生徒はぜひ参加してほしいと思います。

|

生物多様性についての説明 |

校内のスイレン池で採水方法などを説明

|

|

揖保川での採水 こんなに浅いところでもいいの? |

採水したら、水温やpHなども計測

|

|

分析結果の解説 |

|

決勝戦 高校生バイオサミット in 鶴岡 【自然科学部】

8月21日から23日 山形県鶴岡市において 生物系 科学コンテスト「第13回 バイオサミット in 鶴岡」決勝戦が開催された 。 論文審査とオンラインによる口頭発表審査の2回の予選を勝ち抜いた成果発表部門20校と計画発表部門 13校が全国から鶴岡市にあつまり 研究発表を行いました。

自然科学部生物班は「バイオ生徒実験の実用化に向けた手法の確立」の研究テーマで成果発表部門に出場しました。21日は 成果発表部門の研究発表が22日は計画発表部門の研究発表がありました。

23日に 表彰式があり 生物班は上位の各大臣賞には届きませんでしたが審査員特別賞を受賞することができました。

お忙しい中3日間にわたり審査員など務めて頂いた研究者のみなさん、運営学生スタッフのみなさんらのおけげで有意義な経験をさせて頂きました。ありがとうございました。

|

龍野高校生物班の口頭発表 |

審査員特別賞を受賞 |

|

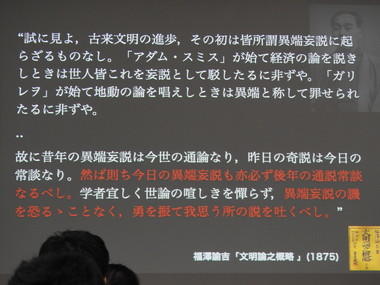

講演会 荒川所長(慶応義塾大学先端生命科学研究所) 鶴岡サイエンスパークや研究所、慶応発のベンチャー企業の紹介など |

研究の結果、従来の説を否定することになっても恐れてはならない 福沢諭吉「文明論之概略」 |

|

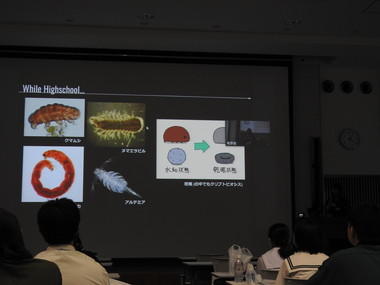

学生スタッフによる経歴や研究紹介 |

実験室見学(メタボローム解析) |

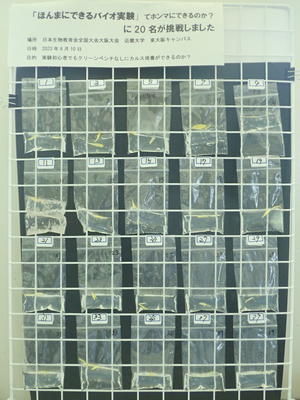

「ほんまにできるバイオ実験」ってほんまにできるんか? 置床の結果は?

8月10日に日本生物教育会全国大会大阪大会がありました。高校生ポスター発表で「ほんまにできるバイオ実験」のテーマでクリーンベンチやオートクレーブをつかわない実験方法について発表を行い、会場でキクの組織培養に20名の先生や生徒のみなさんに挑戦していただきました。

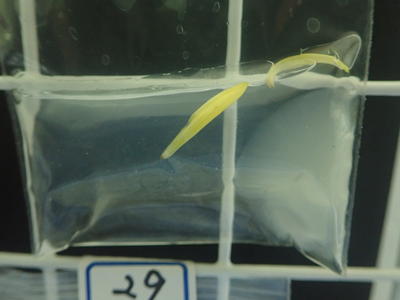

実験日から6日たちました。気温が十分に高いので、キク花弁を培地に植え付けるときに微生物が混入していたら微生物の集団(コロニー)が形成されます。

結果は20個の培養容器(ポリ袋)のうち2個にコロニーが確認されました。成功率90%でした。

今後、コンタミがなければ花弁の表面にニキビのようなカルスが形成される予定です。ただし、気温が高いときなので容器内が高温にならないように注意が必要です。

|

このように、100円均一で購入したワイヤーネットで管理しています。 1人2回実験していただき、はじめに実験したもの(奇数番号)を龍野高校で管理しています。 |

|

微生物による汚染(コンタミ)がおこった培養容器 |