自然科学

【生物班】第10回全国ユース環境活動発表大会 近畿地方大会の動画が公開されました

第10回全国ユース環境活動発表大会近畿地方大会(2024年12月1日開催)の発表動画が公開されています。

発表の内容は、龍野高校生による地域の生きものと自然環境の保全活動「生物多様龍高プラン」です。発表順は1番で動画の3分~13分あたりです。下記のURLから近畿地方大会のHPにつながるので、ぜひご覧ください。

https://www.erca.go.jp/jfge/youth/topics/20250210/05_kinki.html

なお、龍野高校自然科学部生物班は今大会において「先生が選ぶ特別賞」を授賞しました。

|

|

|

【自然科学部】福泊人工海浜植生調査に参加

例年地域の自然科学系クラブの研修と交流をかねて開催している、姫路市福泊にある人工海浜植生調査に参加しました。

人工的につくられた海浜にどのように植生が遷移していくのかを調査すると共に、地域の高校生が区画法を用いた植生調査方法について学び、交流しています。

今年は、龍野高校の他、県立大附属、相生、姫路西、賢明が参加しました。千種、淳心からは顧問のみでしたが参加がありました。その他兵庫県生物学会の会員も調査に加わり高校生の指導にあたっていただきました。

海浜植物としては、ハマヒルガオ、ハマボウフウ、ハマゴウなどの分布拡大と共に、大きな株も増えてきました。

天気は良かったのですが、風が吹いていたので比較的涼しい環境で調査ができました。

調査後は、各学校の部活動の取り組みなどを紹介しました。

|

区画法による植生調査 |

|

|

ハマヒルガオ |

ハマボウフウ |

|

コウボウムギ |

各校の部活動の取り組みを紹介 |

【生物班/課題研究生物多様性班】千種川産オキナグサの現存数調査

兵庫県レッドデータブック2020では、オキナグサは野生絶滅寸前のAランクに指定されている絶滅危惧植物です。

草原に生育する多年生草本ですが、昔は牛馬の飼料や屋根の資材をえるためにあった茅場(ススキ草原)などが消失し、オキナグサなど草原性の植物の多くが絶滅に直面しています。

千種川流域にもかつては大群落があったそうですが、現在野生絶滅寸前です。昨年、千種川に隣接する赤穂市立有年中学にオキナグサが残存していることをしりました。以前有年中の職員が校内に一株のオキナグサが生育していることに気付き、その株から種子を採集して増殖していたそうです。現在は、自然繁殖した株が中庭に生育しています。

今回は、どれくらいの数のオキナグサが残されているのかを知るために、自然科学部生物班と課題研究生物多様性班の生徒が協力して調査を行いました。

結果は、昨年の種子から発芽成長したと思われる1年生株が45株、2年生株が40株、3年生株が30株、開花株が20株程度確認することができました。個体数全体では100株を超えますが、開花株はあまり多くありませんでした。

一部の種子は採種して苗を生産し、千種川産オキナグサの生息域外保全に利用したいと考えています。

すでに、有年中学生のみなさんにはオキナグサの資料を配布させていただいています。地域の宝物を守り続けるために、龍野高校生も協力したいと思います。

|

オキナグサの花 |

オキナグサ(翁草)の名の由来の果穂 |

|

全個体数調査 |

全個体数調査 |

|

採種予定の果穂に袋がけ |

参加した生物班・課題研究班の生徒 |

【自然科学部】「第1回ひょうご科学塾」に出展しました

4月13日にアクリエ姫路で開催された、「第1回ひょうご科学塾」に自然科学部が出展しました。

この科学イベントは兵庫県主催で理系人材の確保や育成を推進することを目的としています。主に県立大学や企業が中心に出展する、小中学生を対象とした科学イベントです。自然科学部も兵庫県立大学工学部の先生から誘われて出展しました。

例年、県立大工学部での「科学の祭典」や姫路科学館での「科学の屋台村」などには出展してきました。しかし今回は「第1回」の科学イベントであり、新年度そうそうの開催ということもあり十分な準備期間がとれませんでした。

朝は雨が強く降る天候で、来場者が少ないのではないかと心配したのですが、午後からは雨も小降りとなり、大勢の家族が訪れてくれました。自然科学部からは、網膜残像を利用した「イリュージョンサイエンスマジック」と「押花工房」を出展し、多くの子どもたちやお父さん・お母さんたちに参加していただきました。16:00の閉会前はへとへとになるくらいの盛況でした。

県立大学工学部の研究室の出展には、自然科学部の卒部生も参加しており大学でも頑張っているようすがうかがえました。

今年度初の科学イベントでしたが、多くの笑顔に出会えて充実した一日でした。

|

自然科学部の参加者 |

龍野高校の卒業生も家族で来場 |

|

押花工房 押し花でしおりをつくろう |

サイエンスマジック(網膜残像を体験) |

【生物班・課題研究/生物多様性班】「生物多様性ひょうご戦略」で紹介されました

大規模な開発行為、里山など自然に対する人の働きかけの縮小、侵略的外来種の侵入、シカやイノシシの増加、地球温暖化などにより、生物多様性がこれまでにない危機にさらされています。

兵庫県では、こうした環境課題に対応するとともに、生物多様性を守り取り組むべき行動指針として「生物多様性ひょうご戦略」をとりまとめました。

「生物多様性ひょうご戦略」の制定にともない、龍野高校では児童・生徒による生物多様性保全活動のモデル事業をめざして「生物多様性龍高プラン」を生物班、課題研究生物多様性班の生徒が中心となって実施しています。

2025年3月の「生物多様性ひょうご戦略」の改訂では、「生物多様性龍高プラン」が紹介されました。

豊かな兵庫の自然環境と生きものたちを未来に引き継ぐため、県民の一人ひとりが生物多様性について正しく理解し行動できるように、これからも「生物多様性龍高プラン」にとりくみたいと思います。

【参考】生物多様性ひょうご戦略:基本戦略Ⅲ 豊かな自然を未来へつなぐ仕組みづく

https://www.kankyo.pref.hyogo.lg.jp/application/files/1017/4219/7267/Ji_Ben_Zhan_Lue_3.

【生物班】ホソバナコバイモの保全

ホソバナコバイモは西日本の限られた場所に生育する多年生草本です。早春に開花、落葉樹が展葉することには結実し、長い休眠期にはいります。カタクリのような早春植物(スプリングエフェメラル)の一種です。生育期間が短く、未開花株は1枚葉で開花まで5年以上かかります。

兵庫県の生育地は分布の東限で国内で重要な自生地といえます。生育地内にササやモウソウチクが侵入しており早春の日光が必要なコバイモの生育環境を守るために伐採します。生育地内のササは休眠期に伐採除去していたので今回は周辺部のモウソウチクを伐採し、枝を落とし柵の修理をする竹杭などをつくりました。

イノシシやシカの侵入を少しでも防止できるように4月には柵を修繕し、自生地内の個体数増加をめざして、日当たりのよい場所に播種を試みたいと思います。

なお、私有地のため立ち入りや作業については土地所有者の許可のもと活動しています。

|

ホソバナコバイモ(開花株)草丈10㎝ |

一枚葉の未開花株 |

|

進入するモウソウチク |

竹杭の製作 |

|

ユキワリイチゲ |

オオマルバコンロンソウ Bランク |

【生物班】サギソウ自生地での枯葉の除去

サギソウの発芽期を前に、自生地で事前に草刈り機で刈り取っておいた枯葉を除去しました。

サギソウの葉は高さが10㎝程度と低く、近くに大型草本のカモノハシなどが生育していると個体数が減少し、開花数も少なくなります。地表に日光があたるようにすることで、サギソウだけでなく地表植物のモウセンゴケやミミカキグサなどの食虫植物も生育が良くなります。

その後、トウカイコモウセンゴケ群落で、被う落ち葉を取り除きました。落ち葉は冬季には霜から植物を守ってくれますが、生育期に入ると日光をさえぎり生育が悪化したり、発芽・成長が悪くなります。

余った時間は周辺の自然観察を行いました。イノシシの個体密度が高いのか、体表につくダニを駆除するための「ぬたば」が多くみられました。湿生植物群落にとっては過度な攪乱がおこると植生が破壊されます。しかしアカガエル類にとってはよい産卵場となっていいるようで、孵化直前の尾芽胚期の卵塊も観察できました。

ため池の堤体やその付近は野焼きがされており枯葉がきれいになくなっていました。このように地表面に日光があたることで、タヌキマメやツリガネニンジン、ワレモコウなどの草原植生が維持されます。

|

生物班 参加者 |

刈り取った草を湿地内から除去 |

|

イノシシの泥浴び場「ぬたば」 |

孵化直前のアカガエル類の卵塊 |

|

トウカイコモウセンゴケの日照を回復 |

葉の痛みがあるトウカイコモウセンゴケ

|

【生物班】柳池で生きもの調査

3月22日に太子町総合公園の柳池で行われた「いきもの調査」に自然科学部の4名が参加しました。

このイベントは、太子町役場まちづくり課主催のもと、総合公園で活動をしているNPO法人や企業、ボランティア団体が協力して例年開催しています。

減水した池に入り、池の中の生きものを採集し、もちよりました。採集した生きものについては、兵庫県立大学自然研究会の学生や県立大学客員研究員の津田先生から解説をしていただきました。

採集した生物の中には、コイのほか冬眠から覚めたカメやメダカなどが確認されました。

大変楽しい時間を提供していただいた、太子町まちづくり課のみなさんや生きものについて教えていただいた県立大学のみなさん、ありがとうございました。

|

|

|

|

|

|

【生物班】サイエンスキャッスル ジャパンに2025に参加しました

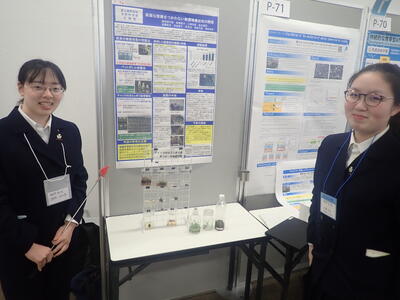

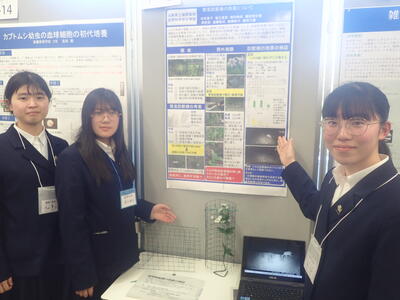

3月22日関西大学千里山キャンパスで開催された「サイエンスキャッスルジャパン2025」に参加しました。

全国大会ですが、海外からもフィリピンの高校生や先生約30名が参加しました。

生物班からは2つの研究テーマ「簡易防獣柵の効果についての検証」と「高価な設備をつかわない無菌培養実験の開発」でエントリーし、口頭発表の12演題には選ばれませんでしたが、ともにポスター発表80演題に選ばれました。

全国大会では、SSH指定校だけでなく個人で大学に通いながら研究をおこなっている生徒の参加も多く、内容的に卒論をこえた成果をあげている研究テーマもあります。龍野高校の研究にも活用できそうな「マミズクラゲのライフスタイル」などのテーマもありました。

表彰式では、ポスター発表では12演題が入賞できますが、残念ながらここで私たちの研究が紹介されることはありませんでした。予選通過団体に与えらる奨励賞どまりと思われました。

しかし表彰式の最後に「無菌培養実験」の発表番号がコールされました。サイエンスキャッスルは国内だけでなくアジアでも開催されています。マレーシア大会にサンゴの研究をおこなっている学校が、フィリピン大会では龍野高校の「高価な設備をつかわない無菌培養技術の開発」が大会主催者の推薦により出場権を獲得しました。

今回フィリピンから参加された先生方は、限られた教育資源でも工夫することでより良い教育を提供できるように日頃から努力されてます。「高価な設備をつかわない無菌培養技術の開発」は、十分な実験設備のないフィリピンの教育現場にも貢献できると評価していただきました。

グローバルな観点から、私たちの研究がどのように世界貢献できるのか再検討し、実験内容を組み立て直し海外の発表に向けて準備したいと思います。

【参考】サイエンスキャッスルジャパンHP https://s-castle.com/schedule/japan2025/

|

開会式 |

|

|

「高価な設備を必要としない無菌培養技術の開発」 |

「簡易防獣柵の効果についての検証」 |

【生物班】西播磨地域ビジョンフォーラムに参加

3月1日に西播磨総合庁舎で開催された西播磨地域ビジョンフォーラムに自然科学部生物班が参加した。

このフォーラムは、各学校や団体による地域づくり活動実践報告会をかねている。

生物班では、地域の自然環境やいきもの保全活動「生物多様性龍高プラン」について、今年重点的に取り組んでいる簡易防獣柵による絶滅危惧植物の保全方法など模型やポスターをつかい発表を行った。

ポスター発表の後、参加団体が6つグループにわかれて、「地域の強みを活かした賑わいと活力のあるまち、住み続けたい選んでもらえる西播磨 ~連携の輪を広げる、つながりから新たな可能性を~」をテーマに地域課題の解決について世代をこえて議論した。その内容については各グループ代表者が発表し意見を共有し合った。

多種多様な取り組みを行う地域団体の活動の様子を知ることができ、また日頃議論することがない大人と意見を交わす貴重な機会となった。

例年「生物多様性龍高プラン」にたいして助成していただき、このような交流会の開催を設けていただいた西播磨県民局担当者の方々に感謝したい。

光都周辺地域でも「生物多様性龍高プラン」として、絶滅危惧種ササユリの保全やセツブンソウの調査を行っている。県立大理学部の協力のもと調査研究している「簡易防獣柵を活用したササユリの保全」の活動場所で柵に異常がないか点検したところ特に問題はなかった。一方セツブンソウ群落は例年であれば100輪以上の開花や数多くの実生苗が確認できていたが、数年前よりシカの往来が激しくなっているようで、開けた場所ではほとんど消滅し、ササなどの間にシカの食害や踏み荒らしを逃れた株が少数開花するにとどまった。ここ数年のシカの影響が顕著になっている。

|

「生物多様性龍高プラン」 |

「簡易防獣柵」の模型をつかった説明 |

|

Bグループを代表して発表 |

生物班の代表生徒 |

|

従来の防獣柵 高い・重い・丈夫 |

簡易防獣柵による各個体別ササユリの保全 |

|

シカの影響により著しく減少したセツブンソウ |

新鮮なフンがあちらこちらに散在していた |

参加生徒 自然科学部生物班

参加生徒 自然科学部生物班