SSH

【SSH】令和4年度 第2回SSH運営指導委員会を開催しました

1月19日(木)16:10より、令和4年度 第2回SSH運営指導委員会を開催しました。運営指導委員の久田健一郎先生、波田重煕先生、村上忠幸先生、寶田馨先生にご出席いただき、丸山マサ美先生は書面での参加となりました。また、兵庫県教育委員会事務局高校教育課の脇本真行主任指導主事にもZoomによるオンラインで参加していただきました。本校の教職員は密を避けるため、Future Lab EASTとコンピュータルームに分かれて参加しました。

まず、本校SSHの12月までの事業全体についての報告を行いました。また、各年次の活動状況や生徒の様子について、年次主任が報告しました。その後、本校SSH事業の推進に関して、運営指導委員の先生方からご指導・ご助言をいただき、これまでの活動を踏まえ、4年目・5年目の活動に向けた助言をいただき、また、学校全体の組織のあり方について、活発に意見交換しました。

今回の運営指導委員会でいただいたご助言を、今後の事業展開や生徒の活動にいかしてしていきたいと思います。

(第2回運営指導委員会の様子)

【SSH】令和4年度 生徒研究後期発表会を実施しました

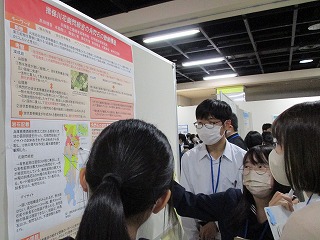

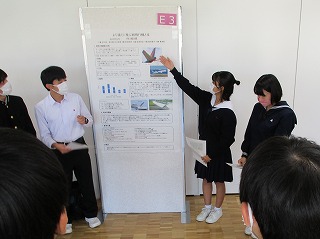

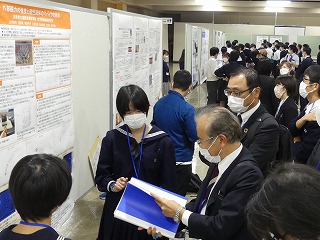

1月19日(木)、生徒研究後期発表会が行われました。2年次生と1年次生が、いずれもポスターセッションによる形式で、これまでの探究活動の発表を行いました。

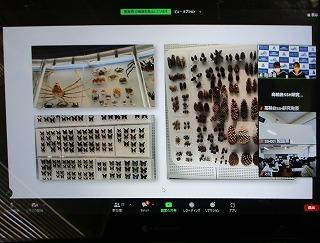

初めにこれまでのSSHの取組として、校外研修参加者の活動報告をリモート形式で行いました。活動を報告したのは、

「東京博物館研修」(9月30日~10月2日、国立科学博物館と日本科学未来館にて。希望生徒対象)

「SSH成果報告会」(10月29日(土)、東海大学付属高輪台高校にて実施)

「兵庫県南部地震と防災研修」(12月8日、野島断層保存館と人と防災未来センターにて。1年次生全員対象)

に参加した、それぞれの生徒です。

その後、1年次生・2年次生のポスター発表を行いました。

午前は、1年次生が8月から続けてきた課題研究の発表を体育館で、2年次文系生徒が科学倫理に関する研究の発表を百周年記念館で、それぞれ行いました。午後は、2年次理系生徒が4月から続けてきた課題研究の発表を体育館で行いました。いずれの発表も、活動班をA・Bの2グループに分け、グループごとに3回の発表時間を設定して、8分間の発表+4分間の質疑応答を行いました。発表をしていない生徒は発表の聴講・質疑応答を行いました。

最後に、兵庫県立大学大学院教授の川村教一先生より、ご講評をいただきました。

次の発表機会は2月12日(日)のGirl’s Expo with Science Ethicsです。今回の反省を生かして、次の発表ではよりよい発表をできるようにしましょう!

(校外研修 活動報告)

(ポスター発表)

(文系生徒による科学倫理の研究発表)

<生徒の感想>(一部抜粋)

- 今日の発表は、去年と比べてよくなったと思います。緊張はしましたが、ハキハキと喋るのを意識して発表をしました。また、将来プレゼンする機会のためだと思って、積極的に質疑応答に答えました。この発表に向けてどんな質問にも答えられるようにと詳しく調べましたが、先生方の質問には答えるのに詰まりました。次の発表ではそんな事がないようにもっともっと深く調べていきたいと思います。また、他の班の発表を聞くことで発表を客観的に見る事が出来たので、ここを改善したほうがいいなと思ったことは自分の班でも気をつけたいと思います。他の班に対して質問もたくさんできたので、これから続けようと思います。(2年次理系生徒)

- 知らない人にも調べた内容が伝わるように、最初に専門的用語を説明した工夫が、聞き手にちゃんと伝わっていることが分かり、とっても嬉しかったです。他にも、質問されるだろう内容を考えていたので、しっかり質問に答えられて、良かったです。今回の発表は、1年前の自分より、しっかりして、できたので、良かったと思いました。他の班の発表を聞いていて、実物を見せたり、拡大したグラフを用意したり、動画を見せたりすると分かりやすくなるということがわかりました。いろいろな発見がある発表会になったなと思いました。(2年次理系生徒)

- ディベートの内容を班で意見をまとめてポスターにする、という流れが思ったより大変だったけれど、今までに肯定・否定の両方の面からテーマについて考え、話し合ってきた内容を、今日の発表でしっかり説明することができたと思う。また、初めのリモートでの報告会では、自分たちが得た経験を報告することで、自分の中でも改めて振り返ることが出来たので、良い機会だったと思う。これから、ガールズエキスポに備えてもう一度班の中で意見をまとめ、よりよい発表になるように頑張りたい。(2年次文系生徒)

- まず一番に思ったのは、2年生の探究発表がとても内容が濃くて、難しいことをやっているな、ということです。しかし、発表を聴くと、2年生の発表はとても根拠がしっかりしていて、何をテーマとして、どう実験行ったのか、またそこからどんな結果を得ることができたのか、、、研究内容がとても頭に入ってきやすかったです。理由として考えたのは、多くのデータを用いたり、結果を数値化しているところだと思いました。それに比べて、自分たちは実験の結果は改善点が多く、必ずしも正確とは言えなかったし、データは少なく、数値化はしたものの、まだわかりにくい部分が多かったと感じました。その中でも、8分間という発表時間を有効に最後まで使い切り、自分たちの探究結果を伝えることができたことはとても良かった点だと思いました。来年度はまた違ったメンバー、テーマで探究を進めていくことになると思うので、今回の探究よりももっと内容の濃い探究にするために、今日の他班の発表を参考にして、今回自分が二年生の発表ですごいと感じたのを、逆に感じてもらえるような探究をしていきたいと思いました。(1年次生)

- 今回が二度目の探究活動の発表だったけど、最初のミニ探究は先生が決めたテーマでしたが、テーマから自分たちで決めたのは初めてでとても難しく感じました。また、探究をすすめる中でうまくいかないことがあったり、次に調べることに迷ったりしたけど、みんなで協力して担当の先生にアドバイスをもらったりしながら探究活動するのはとても楽しかったです。今日の発表ではたくさんの生徒の人や先生方に質問していただき、自分たちでは考えに至らなかったところや、これからここはこうしたらいいなど様々な意見をいただいたのでとても有意義な時間を過ごせたなと思います。今回の活動で得た経験を今後の活動にも活かして、より役に立つ探究活動をしていきたいなと思います。(1年次生)

【SSH】「兵庫県南部地震と防災研修」を実施しました

12/8(木)、本校1年次生全員を対象とした兵庫県南部地震と防災研修を行いました。

本研修は、全ての1年次が履修している「自然科学探究基礎Ⅰ」の授業の一環として、北淡記念公園・野島断層保存館、および人と防災未来センターで行いました。

北淡記念公園・野島断層保存館では、地球科学の観点から、野外観察によって地震のメカニズムなどを学びました。野島断層の断層面が現れている場所やトレンチ(断層を調べるための溝)を観察し、特に直下型地震や断層について理解を深めました。また、震災当時の家の中の様子や震災で残された建造物などを見学しました。

人と防災未来センターでは、地震災害の記録に触れながら、防災・減災のための災害発生時の自分自身の行動のあり方について考えました。また、語り部の方から講演を聴いたり、展示資料を見たりして、災害の前後で自分自身だけでなく、家族や地域社会がどうするべきか・どうあるべきかについて考えました。

コロナウイルス禍が広まりつつありますが、関係各所のご協力もあり、無事に研修することができました。ご協力していただいた皆様、ありがとうございました。

(活動の様子)

(生徒の感想(一部抜粋))

- 教科書でしか見たことがなかった断層を自分の目で見ることができた、というのが貴重な体験になったと感じました。見た目では「少しずれているな」と感じたくらいでしたが、その「少し」によって、大きな災害が引き起こされたということに、自然の大きさや怖さを感じました。いつ災害が起こるか、というのは完璧に予測することはできないと学んだので、避難経路の確認など、安全なうちにできることはやっておきたいと感じました。

- 人と防災未来センターで特に印象に残っているのは、「早く逃げることの難しさ」についての映像です。確かに、私たちの家族も、近年の大雨でスマホに警告が流れた時も、そのまま一晩家で過ごしたし、それほど危機感を持っていませんでした。そのような意識こそがとても危険で、良くないのだなと考えさせられました。私は、生まれてからこれまで大きな災害などに巻き込まれたことがなく、この日常を「当たり前」に思い、危機感をまったく持つことなく、「平和慣れ」していると思います。今回の研修を通してこの考えを改め、地震やその他の自然災害についての情報を集め、知識を増やそうと思いました。

【SSH】日本分子生物学会で、本校科学部生徒が発表しました

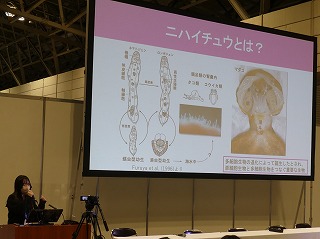

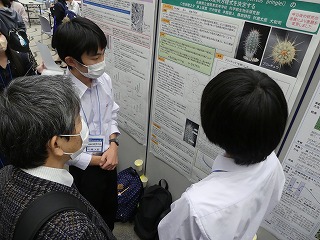

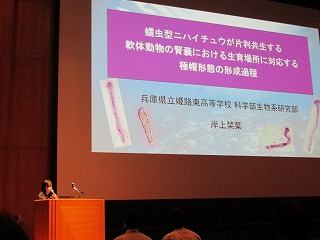

12/2(金)、千葉市の幕張メッセにて、第46回日本分子生物学会年会が開催され、本校科学部生物系研究部2グループの4名が発表しました。発表テーマは以下の2つです。

・蠕虫型ニハイチュウが片利共生する軟体動物の腎嚢における生育場所に対応する極帽形態の形成過程

(イカやタコの腎臓に寄生している微生物「ニハイチュウ」の、寄生部位とその形態の関係についての研究です。)

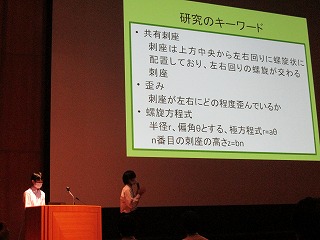

・サボテン(ブリンチュウPachycereus pringlei)の刺座の配列方程式の決定

(「ブリンチュウ」というサボテンの、トゲのはえ方を数式で表す研究です。)

口頭発表に引き続きすぐにポスター発表で、大変慌ただしい学会発表でしたが、それぞれの形態に対応して、素晴らしい発表を行いました。多くの専門家と有意義な議論をすることができました。

【SSH】「探究活動教員研修会」を実施しました

12/8(水)、本校Future Lab EASTにて探究活動の校内教員研修会を実施しました。講師に愛知県立明和高等学校のSSH研究開発主任である日高正貴氏をお招きし、本校の職員20名が参加しました。明和高校は平成23年度よりSSH指定を受け、以来3期にわたってグローバル化社会で活躍する科学技術系人材の育成を目指した教育活動に取り組んでいる学校です。

今回の講演では、明和高校での探究活動の授業展開例やそのための工夫、生徒を指導する際の注意点や現状の課題などについて、お話しいただきました。質疑応答でも、理数教科ではない教員がどのように生徒と関わっていくべきか、生徒の探究活動のモチベーションを上げるにはどうすべきか、といった点を深く話していただきました。

本講演を、今後の生徒の探究活動だけでなく、本校の教育活動全体にいかしていきたいと思います。コロナウイルス禍の第8波が懸念される中、講演にお越しくださった日高先生には厚く御礼申し上げます。

(講演会の様子)

【SSH】令和4年度高等学校課題研究情報交換会を開催しました

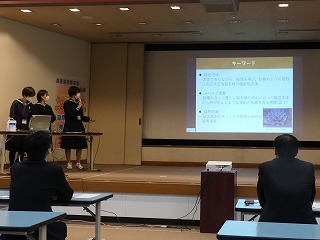

12月5日(月)、14:00より、本校百周年記念館大ホールにて、「令和4年度 高等学校 課題研究 情報交換会」を開催しました。この会は、各校で行われている課題研究の内容について情報交換を行い、日頃の課題研究の成果や課題を共有する目的で開催しました。本校の教員以外に、近隣の高等学校から11名の先生が参加し、探究活動の指導について話し合いました。

情報交換会では、まず、近隣のSSH指定校である姫路西高校、龍野高校および本校の、探究活動の実践発表を行いました。その後、6名程度のグループ4つに分かれ、各学校での探究活動に関する課題について情報交換を行い、最後に参加者全員で共有しました。情報交換では「テーマ設定での教員の関わり方」、「生徒の考えが深まる助言の工夫」、「専門外の教員の探究活動への関わり方」といったテーマのもと活発な議論が行われ、充実した時間となりました。

参加した教員からは、「他校の現状を知ることができ、刺激になった。」、「各校が抱えている悩みは似ており、それのどのように向き合うかを考えていきたい」、「各校の悩みを共有できることは、大きなメリットだと感じる」、などの感想が聞かれました。

(実践発表の様子)

(情報交換の様子)

【SSH】科学部が第95回日本生化学大会で発表し、高校生発表の銅賞を受賞しました

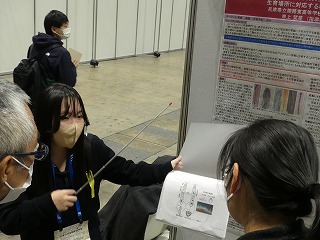

11/11(金)、第95回日本生化学大会(主催:日本生化学会)が名古屋国際会議場で行われ、本校の科学部から生物系研究部の2グループが以下の発表を行いました。

・蠕虫型ニハイチュウが片利共生する軟体動物の腎嚢における生育場所に対応する極帽形態の形成過程

・歪みを修正してサボテン(ブリンチュウPachycereus pringlei)の刺座の配列方程式を決定する

口頭発表ののちポスター発表を行いました。ポスター発表の1時間15分の間、入れ替わり立ち代わり、高校生、大学生・大学院生、大学教員の方々と積極的に討議し、多くの視点からのアドバイスをいただくことができました。また、ニハイチュウ班が高校生発表の銅賞を受賞しました。

(発表の様子)

【SSH】「数学に関する研究発表会」に参加しました

11/5(土)、「数学に関する研究発表会」が、主催である龍野高校で行われ、本校の科学部生物系研究部サボテン班の生徒2名が参加しました。

発表会ではまず、神戸大学理学研究科の渋川元樹助教による動画を視聴し、課題研究と高校数学の位置づけや、高校数学の学習法などについて学びました。また、折り紙を用いた多面体の作成を通じて、幾何に関する知見を深めることができました。

午後からは参加生徒12名による口頭発表が行われ、本校生徒はサボテンの刺座に関する数学的研究について発表しました。他校の発表でも積極的に討議し、有意義な一日となりました。

(当日の様子)

【SSH】第46回兵庫県総合文化祭で、科学部物理系研究部が最優秀賞を、生物系研究部・地学系研究部が優良賞を受賞しました

11月4日(金)~6日(日)、第46回兵庫県総合文化祭において自然科学部門の発表がバンドー神戸青少年科学館で行われました。5日(土)は口頭発表とポスター発表、6日(日)はポスター発表のみの審査が行われました。本校からは3グループが、以下のテーマで発表しました。

・外部磁力の強度と磁性流体のスパイクの形状(科学部物理系研究部)

・腎臓でのニハイチュウの極帽形態の形成過程(科学部生物系研究部)

・揖保川花崗閃緑岩の角閃石の微細構造(科学部地学系研究部)

審査の結果、本校科学部の物理系研究部が物理分野の最優秀賞を受賞し、来年度の全国総合文化祭への出場が決まりました。また、生物系研究部も優良賞とパネル発表賞、地学系研究部も優良賞を受賞し、発表した全てのグループが結果を残すことができました。

(発表の様子)

【SSH】「令和4年度 高大連携課題研究合同発表会 at 京都大学」に参加しました

11/3(木・祝)、「令和4年度 高大連携課題研究合同発表会 at 京都大学」が開催され、本校の1年次生2グループ、計8名が参加し、探究活動の成果を発表しました。

発表会では、まず京都大学大学院人間・環境学研究科の酒井敏教授より、記念講演が行われました。ノーベル賞受賞者や有名な科学者の名言から、研究者としてのあるべき態度や、常識にとらわれないことの重要さを学びました。その後、15分(発表時間8分、質疑応答5分、アドバイスシート記入2分)のポスター発表を2回、行いました。発表した内容は、

・プロペラの質量と発生する電圧との関連性について

・より遠くへ飛ぶ紙飛行機とは

の研究でした。他校の生徒や大学院生、大学の教員の方々からアドバイスをいただいたり、他校の生徒の探究活動の発表を聴いたりと、充実した時間となりました。

(発表の様子)