SSH

【SSH】科学部福井野外研修を実施しました

8月16日(火)~8月18日(木)、科学部希望生徒24名(1年次生11名、2年次生13名)による科学部福井野外研修を行いました。

17日は、福井県立恐竜博物館にて展示見学および化石発掘体験を行いました。展示見学では、本校OBでもある福井県立大学の柴田正輝准教授に、1時間10分にわたって詳しく解説していただきました。また18日は、白山恐竜パーク白峰での展示見学および桑島化石壁での野外調査を行いました。

恐竜の研究や、実際の化石発掘などから、地球科学に関する多くのことを研修することができました。コロナウイルス禍だけでなく、豪雨被害の影響も残る状況にも関わらず、関係各所に大変ご協力いただき、無事に実施することができました。心より感謝申し上げます。

〔福井県立恐竜博物館〕

(↑ 福井県立大学の柴田正輝准教授から、恐竜についての解説を伺いました)

(↑ 発掘体験の様子)

〔白山恐竜パーク白峰〕

〔桑島化石壁周辺の露頭調査〕

<生徒の感想(一部抜粋)>

- 化石は昔の生物や植物の形を見るだけのものだと思っていたが、当時の環境や、その生物に何が起こったかを知る手掛かりになる、とても貴重なものなのだと知った。また、博物館の展示物の実物・レプリカ・模型の違いについて、教えてもらえたのは面白かった。見分け方を知ってから、あらためて展示を見ると、実物の化石の色や歪さがより確認でき、しっかり観察することの大切さを感じた。

- 専門の方のお話を聞くと、いま展示されているものの中には、既に学説が覆されたりしているものもあると知り、恐竜研究がリアルタイムで進んでいることを実感して、とても興味深いと思った。また、発掘したわずかな化石から恐竜の全体像が見えたり、過去の環境が分かったりするのはとてもおもしろく、恐竜研究は奥が深いな、と感じた。化石も地層も、やはり実物というものには迫力があったし、知識が増えただけでなく、自分の中で新しく視野が広がったと思う。

- 化石というと、どこか遠い、まるで異国のような感覚、写真で見るものという感覚が強かったが、化石の発掘体験では、そこかしこに化石がごろごろと転がっていたので、とても驚いた。ただ、自分がやってみると石が硬くてなかなか割れなかったり、石が割れても化石がなかなか見つからなかったりと、自分が思っていたよりも化石の発掘は難しかった。

- 桑島化石壁では、川をまたいでしか見られなかったのは残念だったが、本物の地層が地上に露出しているのを見る機会は今までほとんどなかったので、いい経験になった。発掘が禁止され、保護されている区域で、日本に化石があることの証明となった貴重な場所と聞いたが、自然災害で壊れないか、川の浸食によって段々と変わっていかないのかと心配になった。

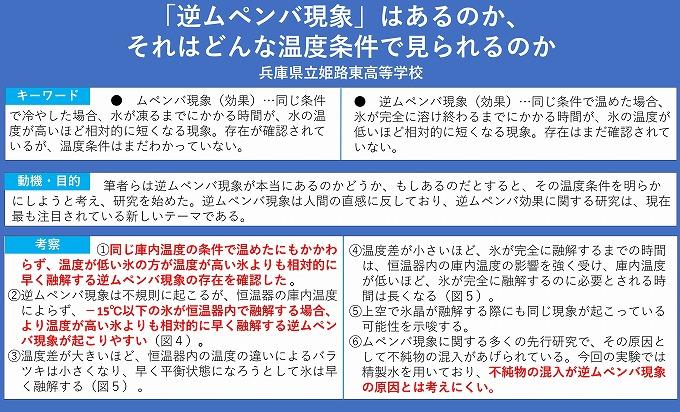

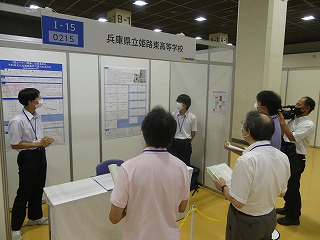

【SSH】SSH生徒研究発表会に参加しました

8月3日(火)~4日(水)、神戸国際展示場にて行われた「SSH生徒研究発表会」に、本校科学部物理系研究部逆ムペンバ班が参加し、ポスター発表を行いました。

「温度の低い氷の方が、温度の高い氷よりも早く溶ける」という、常識を覆すような研究です。丁寧に実験されており、専門性の高い内容の発表である、と高く評価していただき、多くの専門家や先生方に興味を持って聞いてもらえました。

(発表の様子)

(発表に使用したポスター(一部抜粋))

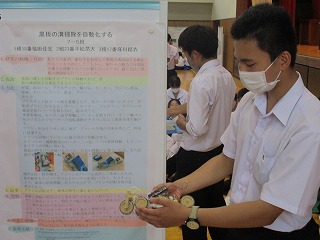

【SSH】「わくわく実験教室」で科学部が講師を務めました

7月25日(月)、科学部と生活創造部による「わくわく実験教室」を実施し、姫路市内の小学生13名が参加しました。

当日は、ビスマス結晶の成長の様子を観察する「虹の結晶を作ろう!」と、発酵の様子を観察する「ピザを焼こう!」の2つの講座を受講してもらいました。どの児童も、普段できない実験を経験し、サイエンスを楽しむことができました。初めて見聞きする物質も、身近な調理方法も、同じ「サイエンス」であることを実感してもらえると嬉しいです。

〔科学部による「虹の結晶を作ろう!」〕

「虹の結晶を作ろう!」の講座では、科学部の生徒が講師・実験サポーターとなり、ビスマスの結晶づくりに挑戦しました。参加児童は試行錯誤しながら、どうすればきれいで大きい結晶を作れるかを考えながら、実験操作を繰り返しました。普段の活動で大切にしている「どうして〇〇なことが起こるのか?」や「どうすれば◇◇できるか?」といった身近な疑問をもつことを、参加児童に伝えることができたと思います。

〔生活創造部による「ピザを焼こう!」〕

「ピザを焼こう!」の講座では、生活創造部の生徒が講師となってピザづくりを進め、参加児童は材料を混ぜたり、寝かせたピザの生地が膨らむ様子をよく観察したりながら、楽しく調理しました。

また、発酵を待っている間には、Future Lab EASTにて生徒の解説を聞きながら、イースト菌のはたらきについて考えました。

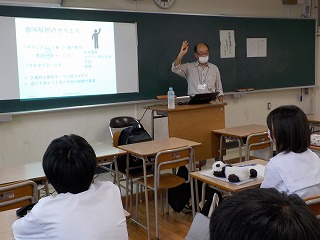

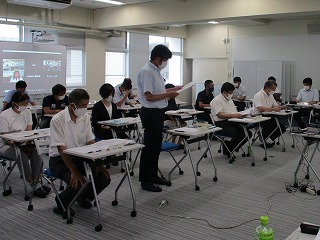

【SSH】令和4年度 第1回SSH運営指導委員会を開催しました

7月19日(火)13:30より、令和4年度 第1回SSH運営指導委員会を開催しました。運営指導委員の久田健一郎先生、波田重煕先生、村上忠幸先生、寶田馨先生にご出席いただき、丸山マサ美先生はZoomでのオンライン参加となりました。また、JST理数学習推進部先端学習グループ西地区担当の三ツ井良文主任専門員、兵庫県教育委員会事務局高校教育課の脇本真行主任指導主事にもご臨席いただきました。本校からは管理職を含め31名の教職員が、密を避けるためFuture Lab EASTとコンピュータルームに分かれて参加しました。

まず、本校SSHの昨年度の事業についての報告、続いて今年度の事業計画の説明を行いました。また、各年次の活動状況について、年次主任が報告しました。その後、本校SSH事業の推進に関して、運営指導委員の先生方からご指導・ご助言をいただき、探究活動のあり方や評価などについて活発に意見交換しました。

今回の運営指導委員会でいただいたご助言を、今後の事業展開や生徒の活動にいかしてしていきたいと思います。

(第1回 運営指導委員会の様子)

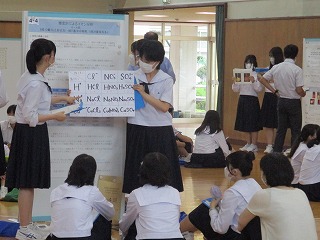

【SSH】令和4年度 生徒研究前期発表会を実施しました

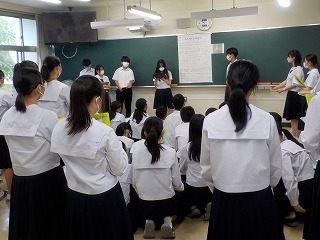

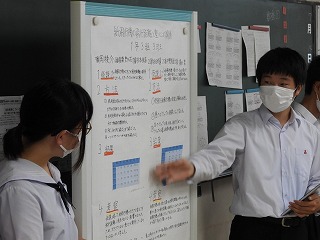

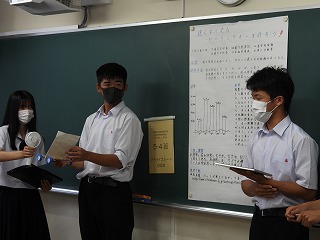

7月19日(火)、今年度の生徒研究前期発表会が行われました。3年次生と1年次生が、いずれもポスターセッションによる形式で、これまでの探究活動の発表を行いました。

3年次生にとっては、昨年から続けてきた探究活動の最終発表という位置づけの発表でした。本校体育館にて、各班が2時間で計6回の発表(8分間の発表+6分間の質疑応答)を行いました。

1年次生も4月から取り組んできたミニ探究の発表を行いました。1年1~7組の各教室で、各班が1時間で計2回の発表(8分間の発表+3分間の質疑応答)を行いました。

また、2年次生、3年次文系の生徒も、発表の聴講・質疑応答で参加しました。

最後に、神戸大学名誉教授の蛯名邦禎先生より、ご講評をいただきました。

3年次生の探究活動は、あとは論文執筆を残すのみとなります。いい論文を執筆して、探究活動をしっかりと締めてください。

また、1・2年次生の次の発表は1月19日(木)の生徒研究後期発表会となります。このときは、1年次生は、自分たちでテーマを設定した探究活動の成果発表、および2年次生の探究活動の中間発表が中心となります。あと半年、やることは多いですが、3年次の発表を目標に、計画的に活動していきましょう。

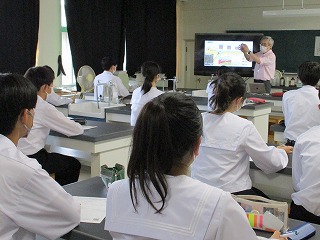

〔3年次生の発表風景〕

〔1年次生の発表風景〕

〔蛯名先生からの講評〕

<ご助言いただいた先生方>

久田健一郎先生(文教大学 非常勤講師)

波田重煕先生(神戸大学 名誉教授)

寶田馨先生(公益財団法人 中谷医工計測技術振興財団 参与)

蛯名邦禎先生(神戸大学 名誉教授)

川村教一先生(兵庫県立大学大学院 教授)

竹村厚司先生(兵庫教育大学 非常勤講師)

伊藤美津枝先生(シスメックス株式会社 課長)

小和田善之先生(兵庫教育大学大学院 教授)

山下靖先生(奈良女子大学 教授)

三ツ井良文先生(国立研究開発法人 科学技術振興機構 西地区担当 主任専門員)

脇本真行先生(兵庫県教育委員会 高校教育課 主任指導主事)

<生徒の声(一部抜粋)>

- たくさんの準備をして挑みましたが、やはり班員以外の人に聞いてもらって初めて気づくことがたくさんありました。でも、想定外の質問では、班員と相談して回答を紡ぎ出す過程で、新たな気づきを得られ、考えを深めることができました。最後の講評で「質問者が主役」という言葉があったように、発表者と聴講者とのコールアンドレスポンスやコミュニケーションが、研究をより良い方向に進めるにあたって不可欠であると強く感じました。自分の世界観を構築し、それと実験で現れた事象との矛盾が、疑問を生み出し、その疑問が研究を進めるための糧となるという講評も、これから先の研究活動をする際に、役に立つ言葉だなと思いました。今回の発表会で得られた経験は、私たちの研究を次の段階へ進めてくれるものだったと感じています。(3年次生)

- 約1年半班のみんなと実験し、考え続けるという探究活動を、いい発表で終えられてよかったなと思いました。中間発表では原稿を見ながら発表していましたが、今回は聞いている人にもっと伝わるように原稿を見ずに挑戦しました。また、たくさん質問をしていただいて嬉しかったし、その質問にも臨機応変に応えることができてよかったです。去年の発表より少しは成長できたんじゃないかなと思います。(3年次生)

- 中間発表から今日まで思うような結果が出なかったり、時間がなかったり、ととても大変でした。しかし、いろいろな先生から助言をもらい、班員で話し合い協力してすごく良い実験ができたなと感じました。1年生の時とは比べ物にならないくらい、より深く、より丁寧に探究活動をすることができました。今日私たちが1年半頑張ってきた成果を大きな声で分かりやすく皆に届けられたかなと思います。この1年半は私にとって、とても有意義な時間となりました。この経験をこれからの学校生活にいかしていきたいです。(3年次生)

- ここ考えないとな…と思っていたのに考えきることができなかったことが質疑応答の際に指摘されたので用意できなかったことが悔しかったです。また、一年生のほかの班を聞いていたら面白い発表や論理的な発表はやっぱり印象に残るなと感じました。三年生の発表は声の大きさやポスターから、レベルが高くて感動しました。理解が難しいと感じられるようなところでは身近な例を取り上げてわかりやすく説明していたし、質疑応答も迷いが見られなくてすごかったです。今回の反省や参考点を次回の研究発表にいかせられたらなと思いました。(1年次生)

- ポスター制作では、班員全員で集まれず、必要最低限の文章しか書けていなかったことが残念でした。他の班の発表を見て、グラフに色を付けることや、もっとわかりやすいイラストを入れることができていればもっといい発表になったのではないか、と反省しています。しかし、発表ではハキハキと話すことができ、わかりやすく論理的な説明ができたと思います。また、質問にすぐに答えることができた点もよかったと思います。次は、文章のクオリティはそのままに、ポスターを工夫したいです。また、今回は全く質問ができませんでした。発表を聞きながら、疑問点は浮かんだものの、それが間違っているのではないか、見当違いなことを言っているのではないか、先輩に指摘するのは失礼ではないかなどと、余計なことを考えてしまったせいです。質問がない質疑応答の時間ほどつらいことはないと身をもって体感したので、発表を聞きながら質問を考えることはこれからも続け、さらに声に出して質問できるようにしたいです。(1年次生)

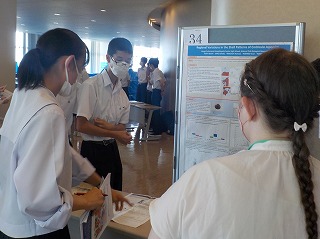

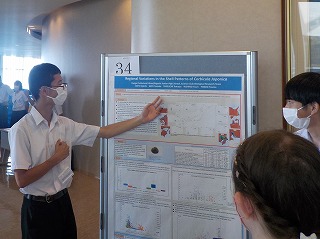

【SSH】8th Science Conference in Hyogoに参加しました

7月18日(月・祝)、兵庫「咲いテク」運営指導委員会主催の"8th Science Conference in Hyogo"に、本校の7名の生徒が参加しました。

午前中に神戸大学大学院 Erkki Tapio Lassila助教による英語講演"Science, education and science education: a cross-cultural examination"を聴きました。講演の中で、理科学習や好奇心を持つことの大切さを学び、"Young People, Be Curious!" のメッセージをいただきました。

昼食後のポスター発表では、本校から以下の2班が参加し、英語でのポスター発表および質疑応答に挑戦しました。

| Title | 和文題名 | |

| The Discovery of Oscillatory Zoning Showing the Circulation of Hydrothermal Fluid in Amphiboles of Daicite |

デイサイトの角閃石から熱水残液の循環を記録する波状累帯構造を新発見 |

科学部 |

| Regional Variations in the Shell Patterns of Corbicula Japonica | ヤマトシジミの産地による殻表面模様の種内変異 | 科学部 シジミ班 |

ネイティブの英語の発音の聴き取りや、細かいニュアンスを英語で表現することの難しさに苦労しながらも、言い方を工夫したり、ジェスチャーを交えたりして、コミュニケーションを取ろうと頑張り続けました。

また、他校の生徒が流暢に英語を話すのを見聞きし、「英語の勉強も頑張らないと」と生徒には良い刺激になりました。

(科学部マグマ班の発表)

(科学部シジミ班の発表)

(参加生徒と本校のHarry先生 集合写真)

【SSH】第1回サイエンス・ラボを実施しました

7月15日(金)の放課後の時間に、近隣の中学校2校の希望生徒(計17名)を対象に、第1回サイエンス・ラボを実施しました。

今回の講座は、「化学反応の時間を操ろう(化学)」「The Science of a Candle~英語で、ロウソクの科学実験をしよう!~(物理・化学)」の2講座でした。参加生徒は実験方法を相談したり、それに従って実験をしてみたり、また、単語カードをみながら英語で実験に取り組んだりと、とても楽しそうに体験していました。

第2回サイエンス・ラボは、8月19日(金)14:00より実施します。中学生なら誰でも参加できます。申込締切は7月21日(木)です。興味のある中学生は、ぜひ参加して下さい!(申込については、本校ホームページのトップページをご覧ください。)

(化学反応の時間を操ろう」)

(The Science of a Candle)

【SSH】SSH通信 第22号・第23号を発行しました

【SSH】「保護者のための講演会」を開催しました

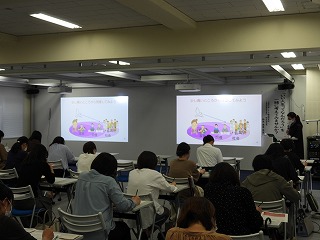

6月15日14時25分より、本校保護者を対象とした「保護者のための講演会」を開催しました。

当初は、本年2月に実施した「Girl's Expo with Science Ethics」にあわせて開催する予定でした。コロナウイルス禍の影響もあり、延期となっていましたが、アラカルト講座にあわせて開催することができました。

講師には、京都大学iPS細胞研究所 上廣倫理研究部門 特定研究員の鈴木美香先生を招き、「『いい人生ってなんだろう』を一緒に考えてみませんか?」というテーマでご講演いただきました。41名の保護者の方々が参加し、講師の先生と対話をしながら、自分の強みや人生の目的、今後大切にしたい価値観などについて共に考える貴重な機会となりました。

【SSH】アラカルト講座を実施しました。

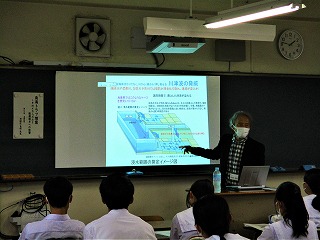

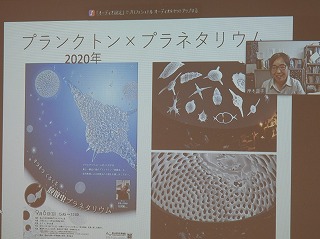

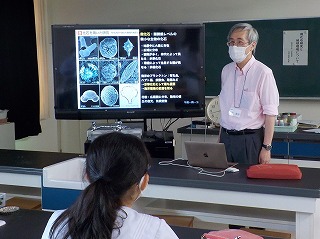

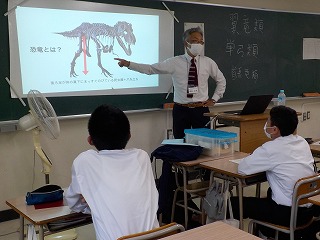

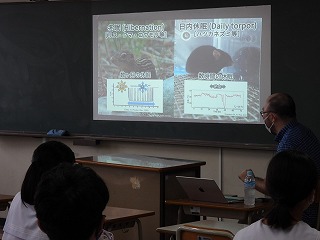

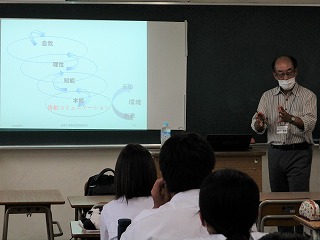

6月15日の5~6時間目、1年次生全員を対象に「アラカルト講座」を実施し、各分野の専門家の先生方13名から講演をいただきました。生徒は前半・後半で異なる2講座を選び、研究の面白さや勉強することの意味、科学倫理などについて学びました。

<アラカルト講座>

① 田結庄良昭先生(神戸大学 名誉教授)

「南海トラフ地震-そのメカニズムと播磨地方への影響」

② 竹村厚司先生(兵庫教育大学 非常勤講師)

「微化石研究と地球環境について」

③ 柴田正輝先生(福井県立大学 恐竜学研究所 准教授)

「なぜ日本に恐竜はいるのか?」

④ 砂川玄志郎先生(理化学研究所生命機能科学研究センター 上級研究員)

「人類は冬眠できるのか?」

⑤ 森崎直子先生(姫路大学 看護学部 教授)

「難病患者さんの苦しみを減らす方法を探る」

⑥ 伊藤美津枝先生(シスメックス株式会社技術戦略本部 R&D戦略部 課長)

「免疫反応と医療機器 ~感染を見つける、見分ける技術~」

⑦ 増田弘治先生(読売新聞大阪本社京都総局 専任次長)

「私が「生命倫理」に興味をもったわけ。学び、考える必要があるのはなぜか」

⑧ 野村美治先生(アース製薬株式会社 開発部 アドバイザー)

「ちょっと気になる虫と虫ケア用品の話」

⑨ 小和田善之先生(兵庫教育大学大学院 学校教育研究科 理数系教科マネジメントコース 教授)

「身近な機能性ガラス」

⑩ 濵中裕明先生(兵庫教育大学大学院 学校教育研究科 理数系教科マネジメントコース 教授)

「射影幾何学への入り口」

⑪ 鈴木美香先生(京都大学iPS細胞研究所 上廣倫理研究部門 特定研究員)

「良い研究の条件って何だろう」

⑫ 森下直貴先生(一般社団法人老成学研究所 代表理事・所長)

「四分割の思考法について」

⑬ 岸本直子先生(摂南大学 理工学部機械工学科 教授)

「チームで研究を進めるとは」(リモート講演)

<アラカルト講座 生徒の感想(一部抜粋)>

- はじめは難しい話ばかりなのかなと思ったけど、自分の生活に関係する話だけでなく、普段生活しているだけではなかなか知ることのできない話もたくさんあって、とても有意義な時間になったなと思いました。大学で行う研究がどういうものなのか、実験ではどんなことをしているのか、などすごく興味を持てるものばかりでした。また、実際に企業で作られている機器などの仕組みも教えていただいたりして面白かったです。今日の話を、進路を考える際に役立てたり、日常の生活にもいかしたりしていきたいです。

- データから疑問を見つけ、さらにその疑問を解決するためにデータを集め、また疑問を見つける、・・・と繰り返し取り組むことでテーマについてより深く考えることができるな、と感じた。また難しいと思える問題に出会ったときにも、いろいろな知識を組み合わせたり、チームの皆で協力したりしながら、目的と原因をしっかり考えて取り組むことで解決につながるんだと思った。これからの探究活動に活かしていきたい。

- これまで生物に興味を持っていたけれど、今日の講座で生物分野だけでなく、ガラスなどの違う分野にも新たに興味を持つことができました。今日の講座で興味を持ったことを、これから調べていきたいです。

<サイエンスカフェ>

アラカルト講座終了後、「サイエンスカフェ」を実施し、来校された講師の先生方11名と希望生徒40名が交流しました。自由な雰囲気の中で、生徒が日ごろから疑問に思っていることに答えてもらったり、先生方からより専門的な話をしていただいたり、と普段の授業では学べない貴重なお話を伺いました。

<サイエンスカフェ 生徒の感想(一部抜粋)>

- 今日のアラカルト講座に関する質問や日ごろの疑問などを自由に質問でき、とても貴重な経験になったなぁと思います。大学の話や、今後につながるような話をたくさん聞けたので、進路などにも役立てていきたいと思いました。

- 先生方の話には様々な視点があり興味深かったです。その中で発展した技術の扱い方として善と悪の境界線を見つけるべきだと仰っていてなるほどと思いました。何が正しくて何がフェイクなのか、情報が溢れかえった現代を生き抜く鍵を教わったような気がします。