SSH

科学部が県総文で最優秀賞を受賞し、全国総文出場へ

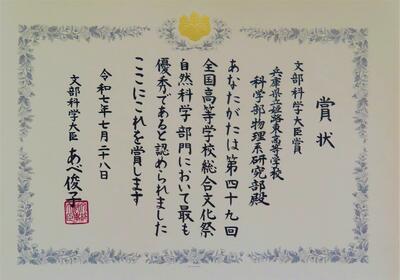

11月7日(金)~9日(日)に開催された、第49回兵庫県高等学校総合文化祭自然科学部門発表会において、本校科学部の物理系研究部、生物系研究部、地学系研究部がそれぞれ口頭発表、ポスター発表に出場しました。

その結果、口頭発表の物理分野、生物分野、地学分野の各分野すべての発表で最優秀賞を受賞しました!

受賞した3件の研究は来年の7月に秋田県で開催される、全国総合文化祭あきた総文2026に出場します。

|

|

|

発表した研究テーマ

物理分野「ラビリンスパターンと磁束密度、粘度の関係」

生物分野「ニハイチュウの生活環の解明に向けて」

地学分野「角閃石の波状累帯構造の温度・圧力」

城乾小学校と探究交流会を行いました

城乾中学校での小中学生・高校生探究合同発表会を行った翌日の10月24日(金)の午後、姫路市立城乾小学校6年生が本校を訪れ、2年次の生徒と交流しました。

小学6年生が総合的な学習の時間で制作した、姫路のさまざまな魅力を題材にしたボードゲームを高校生と一緒に体験しました。姫路城のクイズが入ったすごろくや、姫路の名産品や観光地のカードゲームなど工夫をこらしたゲームがあり、どのグループも盛り上がっていました。最後には高校生からコメントやアドバイスを行いました。さらに完成度の高いゲームになるのが楽しみですね。

|

|

|

第1回小中学生・高校生探究活動合同発表会を行いました

10月23日(木)の午前中に姫路市立城乾中学校の体育館をお借りして、城乾中学校2年生、市立城乾小学校6年生、本校生徒が集まり、第1回探究活動合同発表会を行いました。昨年度から実施している探究活動合同発表会ですが、今年度は2回に分けて実施する予定です。その第1回目は、小中学生との探究活動を通した交流をメインテーマとして、本校からは33名の生徒が参加しました。

アイスブレイクでは、小中学生、高校生が同じグループになり、グループ内で誕生日の順番に並び替えたり、伝言ゲームをしました。伝言ゲームは少し難しかったけど、緊張の糸も少しほどけたようすでした。

|

|

|

メインの探究活動のお題は「ストロータワー」です。ストロー30本、セロハンテープだけでより高いタワーを作ったグループが勝ちです。最初に作戦タイムを10分間とり、その後35分間でタワーを作りました。小学生、中学生、高校生が意見を出し合って、どうすれば高いストロータワーが作れるか、試行錯誤をしながら進めていきました。

セロハンテープで床に固定したり、ストローで作った三角柱を積み上げたり、らせん状にストローをつないだり、どのグループも時間いっぱいまでチャレンジして、工夫を凝らしたタワーができあがりました。

計測の結果、第1位は「2m35cm」のタワーを作ったグループでした。優勝グループのインタビューでは、小学生が「土台を広くすると安定することが分かりました」としっかり答えていました。

|

|

|

|

|

|

異年齢で同じテーマについて探究することで、普段とは違う発想にチャレンジすることができたようです。その方法が成功しなくても、もう1回考え直して、何度でも挑戦することができました。どのグループも笑顔で楽しんで取り組んでいたのがとても印象的でした。

第2回は各校での探究活動の発表会を予定しています。お楽しみに!

「兵庫県南部地震と防災研修」を実施しました

10月2日(木)に1年次(80回生)が学校設定科目である「自然科学探究基礎Ⅰ」の一環として、「兵庫県南部地震と防災研修」を行いました。北淡震災記念公園(淡路市)と人と防災未来センター(神戸市)を訪れ、兵庫県南部地震について自然科学的側面と防災的側面の両面から校外研修を行いました。

北淡震災記念公園の野島断層保存館の見学では、実際に保存された活断層や、メモリアルハウスでの地震直後の家のようすから、兵庫県南部地震の規模の大きさを目の当たりにしました。また、語り部の方のお話を聞き、震災を経験していない生徒でも、震災の恐ろしさを実感し、日ごろから備えておくことの重要性を再認識しました。

|

|

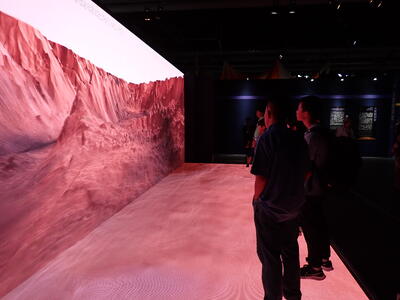

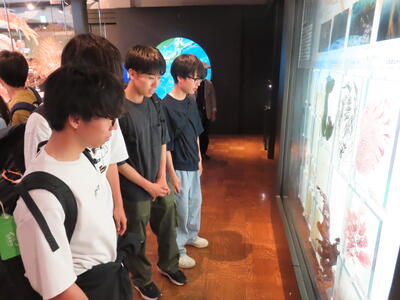

人と防災未来センターでは、大迫力の映像やジオラマでの追体験、震災の様々な記録などで、震災が起こった瞬間から30年経った現在までの道のりを、実感することができました。恐ろしいという体験だけでなく、そこで生きた人々の支え合いや、つながりの大切さを痛感することができました。今後、どこにいても自然災害が起こる可能性があります。生徒は自分自身が被災者になることも想定し、防災意識を高めるよい機会となりました。

|

|

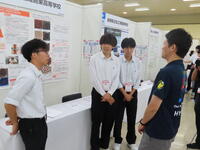

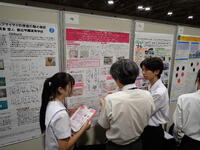

日本動物学会で発表しました

9月6日(土)にポートメッセなごやで開催された日本動物学会第96回名古屋大会の高校生ポスター発表で、本校科学部のニハイチュウ班が発表をしました。「二胚動物門ニハイチュウの生活環の解明に向けて―どのようにして蠕虫型ニハイチュウから滴虫型ニハイチュウが生まれるのか―」というテーマで発表し、動物学会に参加している大学の先生方、研究者、全国から集まっている高校生など多くの方とディスカッションすることができました。研究について多くのご指摘やご助言をいただくことができ、とても有意義な発表会となりました。

|

|

|

科学部の生徒3名が教育長を表敬訪問して、文部科学大臣賞受賞を報告しました!

本校の科学部物理系研究部が、7月28日に行われた第49回全国高等学校総合文化祭で自然科学部門において、最優秀賞の文部科学大臣賞を受賞しました。

受賞生徒3名は8月26日に兵庫県の藤原俊平教育長を表敬訪問し、受賞について報告しました。

教育長、次長の先生方に、受賞した研究の内容をプレゼンテーションしたほか、研究中や発表時の様子や今後の活動についてもお話をしました。

|

|

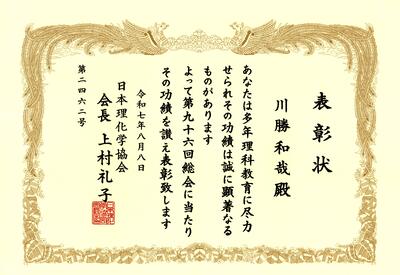

川勝先生が日本理化学協会教育功労賞を受賞しました!

岩手県盛岡市で開催された、「令和7年度全国理科教育大会・第96回日本理化学協会総会岩手大会」で本校SSH推進部部長の川勝和哉先生が表彰されました。

川勝先生は平成元年に兵庫県立高等学校の理科教諭になられてから、35年間教育現場で、科目横断的な理科教育と、時代を先取りした探究活動や科学倫理教育に努められてこられました。指導する科学部の生徒を文部科学大臣賞受賞に導いたほか、自身も優秀教職員表彰(文部科学大臣)、2度の野依科学奨励賞(国立科学博物館)、物理教育功労賞(日本物理学会)、2度の武田科学振興財団研究賞、15年連続の優秀指導者表彰(神奈川大学)、優秀指導者表彰(東京理科大学)、優秀部活動指導者表彰(兵庫県教育長)等を受賞され、また生徒にAGU等多くの国際学会発表の機会を与えるなど、理科教育に対する活躍には顕著なものがあると認められ、多大なご功績により教育功労者として推薦されました。

|

|

東京博物館研修に行ってきました!

8月28日(木)~29日(金)に1、2年次の希望者19名が東京博物館研修に行ってきました!

1日目は国立科学博物館、2日目は日本科学未来館を訪問し、特別展と常設展の観覧や、博物館の方とのディスカッションを行いました。

国立科学博物館では、午前中から閉館時間までいましたが、参加した生徒はすべての展示を見ることはできないくらいの規模の大きさに驚いていました。それでも充実した展示をしっかり見ることができて満足したようすでした。

|

|

|

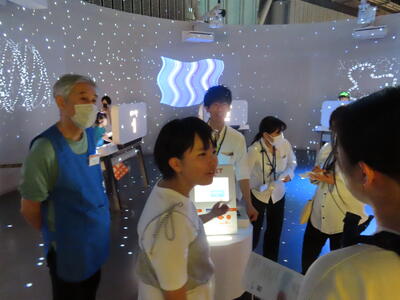

日本科学未来館では、見て学ぶだけではなく、実際に体験しながら学ぶ展示もあり、画面を見て操作したり、触ってみたりのぞき込んだりしながら充実した時間を過ごしていました。

|

|

|

科学部がつくば研修に行ってきました

8月15日~16日に、本校科学部がサイエンスツアーバスでつくば研修に行ってきました。

1日目の研修で『AIST-Cube』を訪れました。新事業創出をめざす企業、研究を志す学生をはじめ、産総研グループに関心をもつ方たちと、研究成果を体感しながらコミュニケーションを深め、互いに刺激しあうことで、新たな価値の創出につなげていくための施設で、最新の研究成果にとどまらず、その成果が社会に実装されたらどうなるのかなど"ちょっと先の未来”と出会える空間の中で、研究の最前線を体験してきました。午後からは『地質標本館』、『サイバーダインスタジオ』にて人・ロボット・AI・情報系の融合複合技術を駆使したロボット/IT産業についての見学研修を行いました。『地質標本館』では、本校運営指導委員長で、筑波大学で長く教授をされてきた久田健一郎先生に急遽来ていただき、地球の姿とその歴史、さらに個々の地質現象の紹介とともに、これらの本質に関わる情報を分かりやすく説明をしていただきました。

2日目は、午前中に『地図と測量の科学』にて、地図や測量に関する歴史、原理や仕組み、新しい技術などを総合的に展示を見て、私たちの生活にかかせない地図や測量の役割を、楽しみながら見学できました。『つくば実験植物園』では日本に生育する代表的な植物をはじめ、世界の熱帯や乾燥地に生育する植物、私たちの生命(いのち)を支える植物、筑波山で見られる植物など、3000種類を見学しました。つくばセンターで昼食後、『物質材料研究機構』に移動し、社会ニーズに応える研究をはじめとした様々な物質・材料研究についての実際を学ばせていただきました。その後『JAXA』にて研修を行いました。宇宙開発の重要拠点となっている筑波宇宙センターにて、宇宙航空分野の基礎研究から開発・利用に至るまで一貫して行う機関の中で行われている研究についての見学をさせていただきました。

この2日間、普段は経験することが出来ない貴重な経験と学びを得ることができ、充実したつくば研修となりました。

(株)トモノカイ、文科省の自由すぎる研究EXPO2025に科学部が入選しました!

(株)トモノカイ、文科省の自由すぎる研究EXPO2025に本校科学部の4つの班が出場しました。

30企業と大学が審査員として、1次審査は論文、2次審査は発表動画で審査され、出場したすべての班が審査を通過し、すべて入選しました!

| 班名 | テーマ |

| マグマ班 | 「豪州NSW州南東部Bingi Bingi Point複合深成岩体のマグマ分化末期の環境」 |

|

ニハイチュウ班 |

「ニハイチュウの生存に最適なpHの解明」 |

| サボテン班 | 「サボテン、トウモロコシ、ヒメムカシヨモギ、アレチヌビトハギにみられる規則的な配列の類似性」 |

| 磁性流体班 | 「磁性流体に加えたさまざまな大きさの外部磁力の影響を知る方法の提案」 |

荒川公民館移動実験教室を実施しました!

8月9日に荒川公民館にて、本校の科学部の主催で毎年開催している、荒川公民館移動実験教室を行いました。

小学校4~6年生を対象に、科学部が取り組んでいる研究に関連したテーマで、科学や自然に親しんでもらう企画です。

今年度は児童9名、保護者6名が参加してくださいました。

「磁石のふしぎ」をテーマにして、磁石の+・-の性質を活用したキツツキのおもちゃを作製し、大いに盛り上がりました。

〈参加児童・保護者の方の感想〉

・とても楽しく、さらに自然が面白くなった。

・高校生になると、こんなにしっかり説明や対応が出来るようになるんですね!

お話もたいへん楽しかったです。

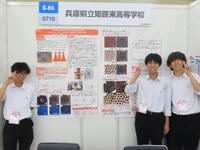

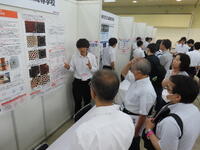

令和7年度スーパーサイエンスハイスクール生徒研究発表会で発表しました!

8月5日~7日に神戸国際展示場にて、令和7年度スーパーサイエンスハイスクール生徒研究発表会が行われました。

全国すべてのSSH指定校が集まり、各校の最もすぐれた研究1件を発表しました。

本校からは、科学部の「磁束密度と磁性流体の形状変化の関係をラビリンス・パターンを用いて解明する方法の提案」

前川 司さん(3年)、石井 漸さん(3年)、永井 翔さん(3年)が発表を行いました。

内容だけでなく、プレゼンテーションが素晴らしく、物理の審査員から非常に高い評価を頂きました。

知の甲子園Q-1(万博会場)に出場しました!

朝日放送テレビの「Q-1 ~U18が未来を変える★研究発表SHOW~2025年大会」のセミファイナルが、5月31日(土)に渋谷で開催され、科学部地学系研究部マグマ班が発表しました。今年は第4回大会となり、過去最多となる39都道府県+アメリカから293チームがエントリーしました。1次選考(書類審査)と2次選考(動画審査)で選出された16チームに特別出場枠の1チームを加えた17チームによるセミファイナルが都内で行われ、決勝に進む3チームが選出されました。

本校から前川司さん(3年)、中田天晴さん(3年)、冨士佳蓮さん(3年)、山口歩珠さん(2年)、辻本ゆき乃さん(2年)が 発表しました。内容は「豪州NSW州南東部Bingi Bingi Point複合深成岩体のマグマ分化末期の環境―露頭調査と角閃石の波状累帯構造の解析に基づいて―」でした。学会などとは違う雰囲気で、カメラや関係者の方々が多くいる会場の中、緊張しながらもしっかり発表ができました。さまざまな分野の審査員からのするどい質問にも丁寧に答えることができました。結果はベスト8に選出され、7月21日(月・祝)に大阪万博内の会場で発表させていただく機会を獲得しました!

万博会場での発表では、自分たちの研究の結果を堂々と発表することが出来ました。今回は残念ながらファイナルへの進出はできませんでしたが、ABCアスミライ賞を頂くことが出来ました。来年はファイナル進出できるよう、さらに研究を深めていきます。

わくわく実験教室を行いました!

7月24日(木)の13:30~15:30に毎年科学部と生活創造部が行なっている企画である「わくわく実験教室」を行いました。姫路市内の地区を区切って小学4~6年生を対象として開催し、今年は児童22名と保護者21名の方が参加してくださいました。科学部による「磁石のふしぎ」と、生活創造部による「ピザがふくらむナゾを解明しよう」をテーマに、本校で2つのグループに分かれて実験を行いました。

疑問があれば実験をしていく中で、参加してくれた小学生からたくさん質問も出ながら楽しく実験・実者を行いました。

科学部が文部科学大臣賞を受賞!

7月26日(土)~28日(月)に香川大学、高松中央高校で開催された、第49回全国高等学校総合文化祭かがわ総文祭2025自然科学部門において、本校科学部物理系研究部が研究発表物理分野で文部科学大臣賞(最優秀賞)を受賞しました!

「磁性流体の特性をラビリンス・パターンで解明」というテーマで発表を行いました。発表前は緊張した様子だった生徒も、発表中は堂々とこれまでの研究成果を発表し、審査員や高校生からの質問にもしっかりと答えることができました。

|

|

全国総文では、研究発表だけではなく巡検研修にも参加しました。本校は「見て 触って 歩いて 聴いて サヌカイトを五感で楽しもう!」に参加しました。香川県のサヌカイト(緻密な安山岩)は岩石どうしをぶつけると金属音のような音がなります。そのサヌカイトが採取できる山で、その歴史や価値についてお話を聞きました。またサヌカイトでつくられた楽器の演奏など、日常では体験できない研修となりました。

|

|

生徒研究前期発表会を実施しました!

2025年7月17(木)に本校にて、生徒研究前期発表会を行いました。全校生徒を対象として助言者の先生方をはじめ運営指導委員、大学教員、SSH指定校教員や近隣校の教員の方々にお越しいただきました。3年次理系生徒による「理数探究」の自然科学に関する探究活動について、昨年度から行われてきた研究成果の発表を行いました。また、1年次生徒の「理数探究基礎」ミニ探究について研究成果の発表を行いました。それぞれの発表を通してプレゼンテーション能力を育成するとともに、質疑応答・意見交換の機会をもつことにより、今後の研究活動への方向づけを行うことを目的とし実施しました。

限られた時間の中で、それぞれの研究テーマについて研究を重ね、しっかりと発表を行うことが出来ました。

|

|

|

午後からは第1回運営指導委員会が行われ、指導委員の先生方からSSHⅡ期のすすめかたの助言や発表の講評をいただきました。生徒自身が色々なことに挑戦し、チャレンジすることを恐れず疑問に感じたことについて探究することについてや、課題解決に向けたプロセスの中で上手くまとめに結び付けられていないという点など様々なご意見をいただきました。この貴重なご意見を今後の研究に生かしていきたいと思います。

ありがとうございました。

第1回探究情報交換会を行いました!

令和7年7月3日(木)に第1回探究情報交換会を行いました。テーマは「課題研究のテーマ決定について」で、本校教員全員を対象とした他、他の高校や近隣小・中学校の教員、姫路市教育委員会の職員15名が参加しました。

はじめに、県立大学附属高校、相生高校の実践発表、姫路東高校の実践発表を行い、それぞれの学校での探究活動の現状について、具体的な実践例を交えながらお話いただきました。

その後、班別で情報交換を行いました。どの学校もテーマの決定や生徒への助言や生徒への関わり方など、探究活動を行う上での課題を抱えており、他校の先生方の意見を聞いて、その課題を共有しました。

また、小・中学校では探究活動を行うのが難しいという現状も教えていただきました。小・中学校での様子と高校での様子を互いに知ることができ、その中で小・中学校での探究活動がなぜ「難しい」のかについても議論を深めることができました。

第2回は8月25日(月)に行う予定です。

令和7年7月17日(木)には、本校の生徒研究前期発表会を予定しております。ぜひお越しください。

SSH通信(53号)を発行しました

SSH通信(53号)を発行しました。

ぜひご覧ください。

内容

・科学部国内研修

・アラカルト講座

アラカルト講座を実施しました

2025年6月23日(月)に1年次全員を対象とした「アラカルト講座」を行いました。今年度は10名の先生方(うち1名はZoomによるオンライン講座)に研究の専門分野や社会との関係等についての講義をしていただきました。

生徒たちは自身が希望する2つの講座を受講しました。どの講座でも専門的な内容をわかりやすく説明していただき、探究活動の進め方や自分の進路について考えるためのアドバイスもたくさんいただきました。講義後、友人と受講した講座の内容について話し合う生徒の姿をたくさん見かけました。生徒たちの興味関心の幅が広がり、とても充実した時間となりました。

| 講師 | 所属 | テーマ |

| 三田村 宗樹 先生 |

大阪公立大学 名誉教授 |

大阪城本丸地区の推移と地盤の変遷 |

| 伊藤 真之 先生 |

神戸大学 名誉教授 |

人工衛星による宇宙観測 :X線で宇宙をみる |

| 鳴沢 真也 先生 |

兵庫県立大学 自然・環境科学研究所 専任講師 |

宇宙人はほんまにおるのか? 地球に来るのか?だから、どーなん? |

| 柴田 正輝 先生 |

福井県立大学 恐竜学部 教授 |

恐竜を復元する |

| 中林 雅 先生 |

広島大学大学院 統合生命科学研究科 准教授 |

野生動物の研究 |

| 野島 順三 先生 |

山口大学大学院 医学系研究科・生命情報検査学領域長 教授 |

免疫の概念と領域 -次世代の医療技術、再生医療・細胞療法- |

| 野村 美治 先生 | アース製薬株式会社 | ダニによる被害と対策 |

| 岸本 直子 先生 |

関西学院大学 工学部 教授 |

鳥の剥製を動かしてみよう :やりたいことを実現させる |

| 鶴田 宏樹 先生 |

神戸大学 価値創発部門長 教授 |

価値創造の考え方 |

| 瀬戸山 晃一 先生 |

京都府立医科大学大学院 医学研究科 教授 |

生命倫理(Bioethics)とは? ~その基本原則とエルシーの具体事例を考える~ |

アラカルト講座終了後、講師の先生方と自由に会話ができる「サイエンス・カフェ」を行いました。1年次だけでなく、探究活動の進め方や進路に悩む2年次と3年次の生徒も集まり、多くの生徒が参加しました。自分の受講した講座以外の先生のお話を聞いたり、講座内で気になったことを質問したり、進路についての相談をしたりと、話が尽きることがなく、あっという間の時間でした。生徒だけでなく、教員も参加し、先生方との会話を楽しみました。

科学部が東京博物館研修に行ってきました!

2025年6月14(土)~15日(日)に国立科学博物館・日本科学未来館を訪問し、研修を行いました。日本を代表とする2つの博物館を訪問し、研究員の方々から講義を受けたり、研究員と議論や情報交換をしたりすることによって、自然科学への興味・関心を一層高め、研究のレベルを深化させることを目的として、科学部の2・3年次生徒20名で研修を行いました。

それぞれの場所での新たな知見と議論が今後の研究に大いに役立つでしょう。

|

|

|

|

|

|

|

|

7月3日(木)に探究情報交換会、7月17日(木)に生徒研究前期発表会を行います

本校主催行事の案内です。

7月3日(木)14:00~教員対象の第1回探究情報交換会を本校で行います。

7月17日(木)9:20~本校で生徒研究前期発表会を行います。

3年次生による自然科学分野のポスター発表、1年次生によるミニ探究のポスター発表を行います。

どちらの行事も詳細は本校SSHのページをご覧ください。