SSH

【SSH】1年次「ミニ探究」検証

1年次の理数探究基礎では、現在、ミニ探究を行っています。

ミニ探究では、探究活動の基本を学ぶために「仮説の検討→検証実験→結果と考察→ポスター発表」という、探究活動の一連の流れを経験します。

課題は「よく飛ぶ紙飛行機を作る」「効率の良い風車をつくる」「よく動くセイリングカーを作る」の3つについて、クラスごとに同じ課題に取り組みます。同じ課題であっても、仮説の立て方で検証内容が変わってきます。

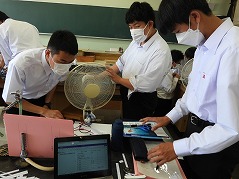

5/31(水)の理数探究基礎では、各班が前の授業で立てた仮説に合わせた検証実験を行いました。検証に必要な道具を揃えてきている班もありました。

(よく飛ぶ紙飛行機を作る)

(効率の良い風車をつくる)

(よく動くセイリングカーを作る)

【SSH】図書室に「科学道100冊」のコーナーが新設されました

図書室にSSH関連の本をまとめた「科学道100冊」のコーナーが新設されました。

詳しくはこちらから、図書だより5月号をご覧ください。

「科学道100冊」は、書籍を通じて科学者の生き方・考え方、科学のおもしろさ・素晴らしさを届ける事業です。

日本で唯一の自然科学の総合研究所である理化学研究所(理研)と、本の可能性を追求する編集工学研究所(編工研)が手をとり、2017年に展開を開始。2019年秋からは、毎年恒例の企画としてリスタートしました。

「科学」と「本」という両研究所の強みを生かし、中学生・高校生を中心とした幅広い層に科学の魅力を多様な視点から継続的に伝えるべく、活動を続けています。

(公式サイト「科学道100冊 『知りたい!』が未来をつくる」 https://kagakudo100.jp/ より)

【SSH】東高祭で探究活動の口頭発表をしました

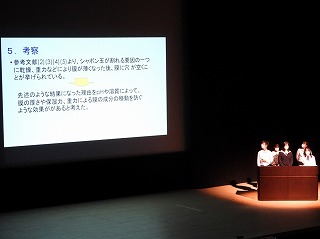

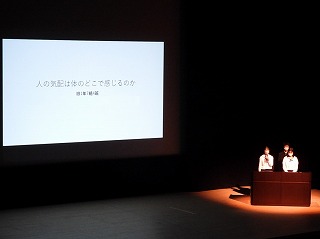

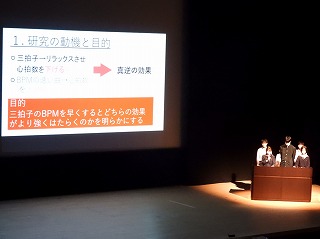

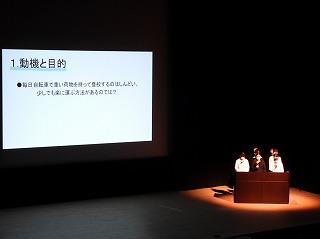

4月27~28日、文化祭が開催されました。その2日目、アクリエひめじでのステージ発表で、76回生の4班が昨年度の課題研究の口頭発表を行いました。

発表したのは、いずれも今年1月のサイエンスフェアin兵庫で発表予定だった班です。(サイエンスフェアin兵庫はコロナ禍のため誌面開催となり、口頭発表はできませんでした。)

発表のテーマは、

「pHの数値とシャボン玉の持続時間の関係性を調べる」

「人の気配は体のどこで感じるのか」

「三拍子の速さと心拍数の変化について」

「自転車で重い荷物を楽に運ぶ方法」

でした。どの班も研究の方法・結果が分かりやすくまとめられており、課題研究の面白さが伝わってくる良い発表でした。1年次生はこの発表を参考にして、探究活動の進め方・考え方をイメージしてほしいと思います。また、発表生徒も、発表の経験を今後の探究活動だけでなく、学校生活に活かしてほしいと思います。

(発表①「pHの数値とシャボン玉の持続時間の関係性を調べる」)

(発表②「人の気配は体のどこで感じるのか」)

(発表③「三拍子の速さと心拍数の変化について」)

(発表④「自転車で重い荷物を楽に運ぶ方法」)

【SSH】各年次の探究活動が始まりました

令和4年度の授業が始まりました。今年度からは全年次で探究活動を進めていきます。

・ 3年次は、昨年度の研究を引き続き行い、ポスターや論文を作成していきます。

・ 2年次は、自然科学分野の研究だけでなく、その研究に関連した科学倫理の研究も行います。

・ 1年次は、まずは探究活動のノウハウを学ぶ「ミニ探究」を経験します。

各年次で実施内容は異なりますが、自分たちで疑問をもち、解決方法を考え、実験を行い、結果を分析して、…、といった流れは同じです。

新入生はまずは探究活動の進め方の習得、上級生はさらなるレベルアップを期待します!

(1年次 理数探究基礎の授業(ガイダンス)の様子)

【SSH】11月以降の科学部の活躍

11月以降、科学部の研究発表が5つの大会で表彰を受けました。

① 第4回グローバルサイエンティストアワード“夢の翼” 一般社団法人メディポリス医学研究所賞(生物系研究部・シジミ班)

事前審査で選ばれた69件の研究について口頭発表審査が行われ、シジミ班が一般社団法人メディポリス医学研究所賞(全国6位)を受賞しました。

② 第19回高校生科学技術チャレンジ2021(JSEC) 敢闘賞(物理系研究部・逆ムペンバ班)

220件の応募論文に対する予備審査によって、本校を含む85研究が1次審査に進出しました。残念ながら、最終審査の32研究には選ばれませんでしたが、それらと大差ない内容である、と高く評価された研究に贈られる敢闘賞を受賞しました。

③ 第16回筑波大学「科学の芽」賞 奨励賞(地学系研究部・マグマ班)

286件の応募のうち、全国3位にあたる努力賞を、マグマ班が受賞しました。

④ 第20回神奈川大学全国高校生理科・科学論文大賞 努力賞(地学系研究部・マグマ班)

応募総数148件の研究から、予備審査と本審査を経て、マグマ班の研究が全国3位の努力賞を受賞しました。

⑤ プラズマ・核融合学会第19回高校生シンポジウム 優秀賞(物理系研究部・プラズマ班)

コロナウイルスの感染拡大にともない、東北大学での発表予定が急遽、オンライン発表に変更となりました。本校科学部の生徒の発見が高く評価されました。

(終業式後の表彰伝達の様子)

【SSH】SSH通信 第20号を発行しました

SSH通信 第20号を発行しました。

【SSH】Girl's Expo with Science Ethicsを開催しました

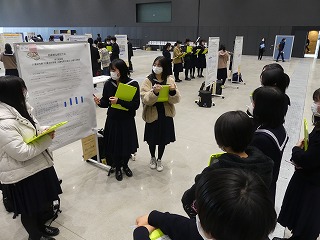

2月6日(日)、アクリエひめじにてGirl's Expo with Science Ethicsを開催しました。コロナウイルス感染拡大防止のため、小中学生・本校以外の高校生は、ポスター展示による参加となり、保護者の参加も中止となりました。

(1)開会行事(大ホール)

学校長挨拶の後、東京大学名誉教授の上野千鶴子先生によるビデオメッセージの上映、早稲田大学名誉教授の木村利人先生によるメッセージの代読が行われました。

(2)基調講演①「ほんとうの幸せを生む ほんとうの賢さを」(大ホール)

午前の基調講演では、本会場とJT生命誌研究館名誉館長の中村桂子先生をZoomで接続し、リモート形式でご講演いただきました。

(3)ポスター発表、大学・企業ブース展示、サイエンスカフェ(展示場)

10:45~13:30まで、ポスター発表を行いました。同時並行で、奈良女子大学の研究紹介、理化学研究所の企業紹介を行う「大学・企業ブース展示」、および、大学院生や大学生と自由に話せる「サイエンスカフェ」も、同会場内で行いました。

(ポスター発表)

(大学・企業ブース展示・理化学研究所)

(大学・企業ブース展示・奈良女子大学)

(サイエンスカフェ)

(4)基調講演②「先端的研究を育む生命倫理 ニューロエソロジーからバイオエシックスへ」(大ホール)

午後の基調講演では、本会場と上智大学名誉教授の青木清先生をZoomで接続し、リモート形式でご講演いただきました。

(5)科学倫理研究の口頭発表(大ホール)

4つの研究班が、科学倫理に関する研究の口頭発表を行いました。発表テーマは以下の通りです。また、発表後に京都府立医科大学大学院主任教授の瀬戸山晃一先生から講評を頂きました。

・こうのとりのゆりかごの必要性

・ヒトクローンの作成に反対するが、医療目的の技術の応用は容認する

・AIを用いた著名人の作品の再現

・ドーピングについて正しい知識を身に付けて反対しよう

※ Girl's Expo with Science Ethicsの実施に際しては、アルコールによる手指消毒、マスク着用を徹底しました。

【SSH】姫路駅にGirl's Expo with Science Ethicsのポスターを掲示しています

公益社団法人 姫路観光コンベンションビューロー様が、本校が2月6日(日)に実施するGirl's Expo with Science Ethicsのポスターを、姫路駅に掲示してくれました。

(駅の掲示ポスター)

【SSH】SSH通信 第19号を発行しました

SSH通信 第19号を発行しました。

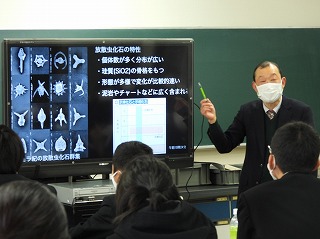

【SSH】五国SSH連携プログラム「地質構造と岩石・鉱物の魅力に触れよう」を実施しました

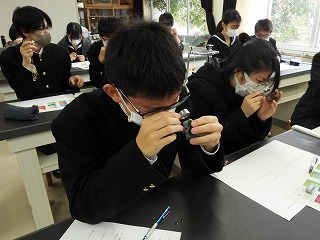

1月23日(日)10時より、五国SSH連携プログラム「地質構造と岩石・鉱物の魅力に触れよう」を実施しました。22名の参加者が、実物の観察や演習を通して鉱物や地質学を学び、地学の知識・技能を磨きました。

午前中はまず、兵庫県立大学大学院の竹村静夫准教授より「地質構造学で地球を知ろう!?」と題した講演を聴き、地質構造学に関して、地層・岩石の観察の様子や、岩石中の放散虫から分かることについて学習しました。

その後、本校の川勝主幹教諭による地質図の描き方についての演習を行いました。露頭の観察の仕方や、その観察結果から地層の分布の様子がどう分かるのかを、実際に地質図を描いて実感しました。

午後からは「岩石・鉱物のおもしろさを体験しよう」のテーマのもと、岩石内の鉱物について学んだ後、実際に岩石プレパラートを偏光顕微鏡で観察しました。

<生徒の感想>

- 元々地学には興味がありましたが、学校で授業が開講されず残念に思っていたところに今回のプログラムが開催され、とても充実した時間を過ごすことができました。地学関連の勉強を大学でしたいと、ぼやっと考えていたのですが、先生の研究内容を聞いて将来像が少しはっきりしました。とても楽しかったです。ありがとうございました!

- 鉱物ってすごく面白いなと思いました。さまざまな知識が必要となる複雑な分野で、新しい発見や、考え方が今でも見つかる分野なのかなと思ったのですごく興味が湧きました。また、自分でも鉱物などについて調べられたらいいなと思います。

- 本日の地質構造の講義や実習を通して基礎的なことから専門的なことまで、幅広く学べたと思います。小さな岩石1つから3億年前の地球のできごとなど、スケールの大きいものがわかるというところが面白く感じました。