SSH

【SSH】令和3年度 第2回SSH運営指導委員会を開催しました

1月20日(木)、本校のSSH生徒研究発表会後、第2回運営指導委員会を開催しました。運営指導委員の久田健一郎先生、波田重煕先生、寶田馨先生にご出席いただき、他の運営指導委員の先生方は書面参加となりました。また、本校からは管理職を含め31名の教職員が、密を避けるためFuture Lab EASTとコンピュータルームに分かれて参加しました。

まず、本校SSHの今年度の事業および1・2年次の活動についての報告、アンケートの分析結果、来年度の計画などについて説明いたしました。続いて、本校SSH事業の推進に関して、運営指導委員の先生方から、ご指導・ご助言をいただきました。

今回の運営指導委員会でいただいたご助言を、今後の事業展開や生徒の活動に活かしてしていきたいと思います。

(令和3年度 第2回運営指導委員会の様子)

【SSH】令和3年度 SSH生徒研究発表会を実施しました

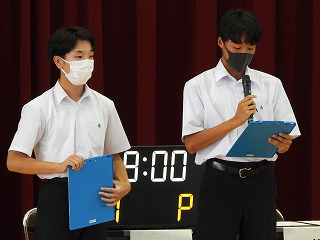

1月20日(木)、今年度のSSH生徒研究発表会を行いました。

研究発表に先立ち、兵庫県立大学大学院教授の川村教一先生に「実りあるプレゼンテーションに向けて」と題してご講演いただきました。今回の講演会も、感染症拡大防止の観点から、川村先生がFuture Lab EASTからZOOMで配信し、生徒は各教室で視聴するリモート講演会形式で行いました。

(講演会の様子)

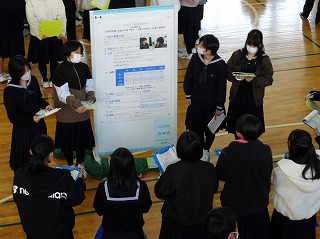

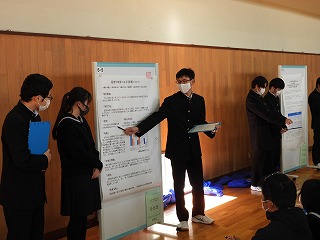

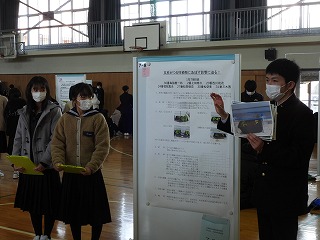

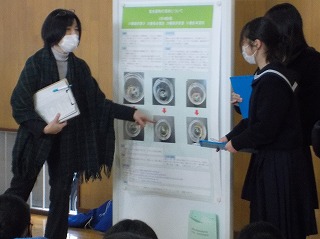

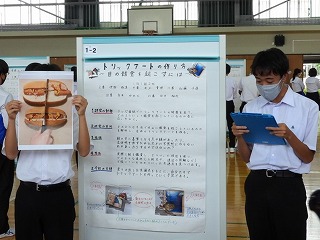

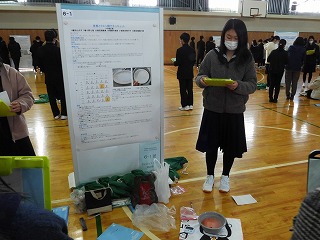

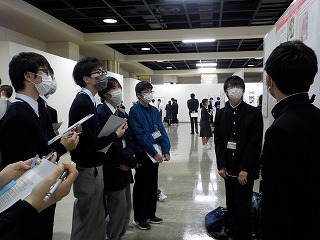

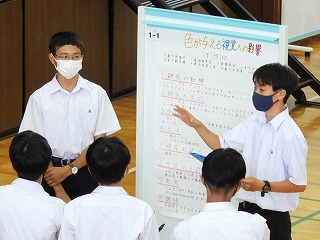

講演後、本校体育館にて午前中は1年次生、午後は2年次理系生徒による、ポスターセッションでの研究発表を行いました。1年次生にとってはこれまでの探究活動の集大成の発表、2年次生にとっては来年度の夏にある最終発表にむけての中間発表でした。9月の研究発表会と同様、活動班をA・Bの2グループに分け、グループごとに3回の発表時間を設定して、8分間の発表+4分間の質疑応答を行いました。また、2年次文系の生徒も、発表の聴講・質疑応答で参加しました。

次の発表機会は2月6日(日)のGirl’s Expo with Science Ethicsです。今回の反省を生かして、次の発表ではよりよい発表をできるようにしましょう!

(発表の様子)

<ご助言いただいた先生方>

久田健一郎先生(文教大学 非常勤講師)

波田重煕先生(神戸大学 名誉教授)

寶田馨先生(シスメックス株式会社 元新事業開発本部長)

川村教一先生(兵庫県立大学大学院 教授)

進藤明彦先生(神戸大学アドミッションセンター 特任准教授)

進藤先生からは、発表会の最後にご講評もいただきました。

(ご助言いただいた先生方) (遠藤先生から講評をいただきました)

<講演の感想(一部抜粋)>

- 今まで「質問をする=理解できませんでした」という気がしていたので、質問をすることに気が引けていましたが、しっかり講演を聞いて質問内容を考えようと思えた。1年次の研究発表の際、どこのグループでも質問をすることができ、自分が不思議に思ったことを確認することができた。また、自分たちの発表の時も予想していたよりももっと深い質問がきて、有意義だった。講演が研究発表会の前にあってよかったと思う。

- 今回の講演は、どのように質問をすれば良いかというものでしたが、僕はプレゼンにはどのような内容が必要かという話のようにも思えました。今日、本発表を迎えて、僕の班は研究の動機と目的が不明瞭だったなという反省点があります。次の発表の機会では、この内容を思い出して準備をしたいと思います。

<講演の感想(一部抜粋)>

- 放課後に残ったり、冬休み中も家のパソコンでポスターを作成したり、学校の授業外での活動も多かったけれど、その分満足のいくポスターを作れました。また、班のメンバーとの話し合いを通して自分になかった考えを取り入れることができ、発表から質疑応答まで自分たちの考えをしっかり述べることが出来て良かったと思います。来年も今年の活動を通して得たものを活かして活動したいです。(1年)

- 2年次の先輩方の発表を聞いて発表構成や質疑応答など、すごく参考になりました。また、自分たちの発表での質疑応答から、どのような所を工夫したらもっと思ったように進んだのか考えることができ、いい発表会になったと思います。先輩方からの質疑応答では、自分たちが想定していない質問や自分たちの知識よりも詳しい意見をいただいたので、もっとしっかり対策をしようと思いました。(1年)

- 自分達は何を研究して何を明らかにしたいのか理解出来ているが、初めて発表を聞く人への配慮が足りず、対応できていなかった。質問を受けても、説明すればするほど自分でも何を言ってるのか分からなくなってしまうこともあった。アドバイスシートでは高く評価して下さる人達も多かったが、アドバイスも沢山受けた。来年度の本発表に活用して、いい発表ができるよう努めたい。(2年)

- 1年次生の発表も聞きましたが、すごく完成度が高くて、研究が論理的に進められていてとても驚きました。発表時間も8分に近く、よく練られた文章になっていたと思いました。自分の発表では、大学の先生方からもたくさん意見をいただき、新しい発想も生まれたので、これからに活かしていきたいです(2年)

【SSH】SSH通信 第18号を発行しました

SSH通信 第18号を発行しました。

【SSH】東京博物館研修を実施しました

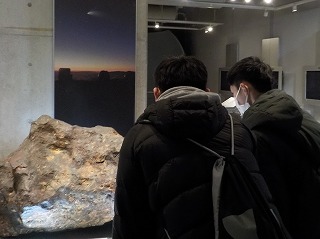

12月10日(金)~12日(日)、科学部希望生徒19名(1年次生13名、2年次生6名)による東京博物館研修を、国立科学博物館および日本科学未来館にて行いました。

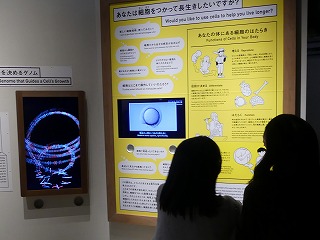

11日は国立科学博物館で理学の基礎に関する展示を見学し、12日は日本科学未来館で工学や科学と社会のつながりに関する研修を行いました。生物の多様性や岩石学といった、科学部の研究の内容だけでなく、宇宙工学や考古学、化学など、個人の関心のある内容についても、許容時間いっぱいまで研修しました。コロナウイルス禍の第6波が心配される中、関係各所にも大いにご協力いただき、実施できたことを、心より感謝申し上げます。

(国立科学博物館にて)

(日本科学未来館にて)

<生徒の声(抜粋)>

- 国立科学博物館では、時間がギリギリになるくらい見ていましたが、全然見回りきることができませんでした。博物館で何かを理解しようと集中したことはこれまでになく、自分でも驚いています。また、東京の人は、正確でたくさんの情報を得られる場所へ、すぐに行けるなんて非常にうらやましいです。今回の研修では情報を進んで取りに行くことの大切さを学べました。これをいかして、今後の研究や発表もがんばります。

- 自分の研究テーマのきっかけとなった展示や、それ以外の展示を見て、知識を深められた。そして、知識を身につけるだけでなく、あらゆる物事に対して「なぜ」「なに」と疑問を抱くこと、その疑問をとことん調べて突きつめていくことの大切さを学べた。自分自身にしかできないことは何か、自分たちが優れている点はどこか、ということも意識しながら、これから研究をしていきたい。

- 現在注目されていることが分かりやすく、展示によっては実際に体験を通して理解できるようになっていて、とても面白かった。普段、あまり興味のない内容であっても、他の展示とのつながりがあって、理解すればするほどより深く知ろうと思えた。

【SSH】「兵庫県南部地震と防災」研修を実施しました

12月9日(木)、希望生徒21名(1年次生15名、2年次生6名)による「兵庫県南部地震と防災」研修を、淡路市の北淡震災記念公園および神戸市の人と防災未来センターにて行いました。

① 北淡震災記念公園および野島断層保存館

姫路を7時過ぎに出発し、9時に淡路市の北淡記念公園に到着しました。震災を体験された方のお話を伺ったのち、兵庫県南部地震の揺れの体験、野島断層の見学・露頭の調査などを行い、地震を科学的に学びました。

② 人と防災未来センター

14時に神戸市の人と防災未来センターに到着しました。こちらでは、防災・減災プログラムの受講や、VR体験、ボランティアの方の体験談の聴講などを行い、現在の防災・減災の手法や、震災後に必要な心のケアなど、地震の社会的影響について学びました。

どちらの施設においても生徒は積極的に学習し、時間いっぱいまで充実した研修を行いました。コロナウイルス禍の第6波が心配される中、関係各所にも大いにご協力いただき、実施できたことを、心より感謝申し上げます。

(北淡震災記念公園にて)

(人と防災未来センターにて)

<生徒の声(抜粋)>

- 災害への備えとして、地域でのコミュニケーションをとることや必要な準備をしておくことなどがある。地域でコミュニティを形成していくのは、今では減ってきているように思うので、そこを解消していく必要があると思う。地震のメカニズムや直下型地震と海溝型地震の違いなど、今まで深く知らなかったもの、なんとなくの認識だったものを再認識でき、もっとよく知ることが大切だと感じた。

- 断層というと、一直線になっているものばかりを想像していたが、実際は二本に分かれたり、小さい断層も同時にできていたり、高さが変わったりと複雑であることが分かった。また、家の敷地を走る断層を見て、防ぐことのできない自然の脅威を感じると同時に、適切な対策によって減災が可能であることも分かった。また、復興の際に土地の所有権や人間関係など、多くのことで問題が起こり、地震による災害でその後の生活にも大きな影響が起こることを改めて実感した。2か所で被災者の方々の話を聞き、印象に残っているのは、お二方とも「自然に親しむことが大切だ」とおっしゃっていたことである。防災として、いかに自然災害を食い止めるかが大切だと考えていた自分にとって衝撃的で、これからは自然と共生するための減災の対策をしていこうと思う。

- 震災記念公園の断層は、元の地面より50 cm高くなり右にずれていたのですが、これがわずか10秒の出来事であって、あらためて自然の脅威を感じました。また、人と防災未来センターでは、災害を減らす、また、災害が起きてしまったときに何をすればよいかなど、これから生きていくうえで大切なことを沢山学びました。いざというときに、適切な行動ができるように、日ごろから考えて過ごしたいと思います。

- 午前中の野島断層の見学では、被災者のお話を聞いて、とても胸が痛かったです。また、断層の見学や地震体験では、教科書で見たことしかなかったものを実際に見たり、震度7の揺れを体感できたりして、貴重な体験ができたと思います。人と防災未来センターでは、震災当時の資料を見て、さらに防災・減災の意識が高まったと思います。家に帰ったら、今日学んだ事を親と話し、少しでも役に立てたいと思います。

- 断層の近くのメモリアルハウスは地震の際もほとんどゆがまず、傾いただけで済んだことから、鉄筋コンクリート構造や基礎をしっかりすることで耐震性を高めることは大切だと感じた。また、人と防災未来センターでは、県外に避難した人への公的な支援があまりなく、初期の支援は県内にいる人が対象であるという展示物を見て、行政にも問題があるな、と感じた。

【SSH】「数学・理科甲子園2021」に出場しました

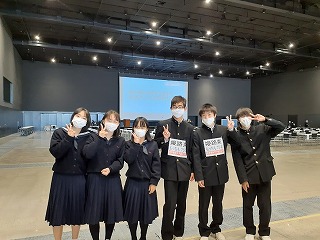

11月27日に「数学・理科甲子園2021」が、アクリエひめじで行われ、本校の2年次生6名が出場しました。

参加全58校で行われた予選(個人戦・団体戦の合計)では6位に入る好成績をおさめ、上位5校による決勝進出も期待されました。しかし、続く本選では十分に力を出し切れず、惜しくも決勝進出とはなりませんでした。

出場生徒からは、「出る前は不安いっぱいだったけど、仲間と協力して、正解できたのは楽しかった!」、「他校の精鋭を見て、勉強をもっと頑張ろうという気持ちになれた。良い刺激になった。」といった感想が聞かれました。

(参加生徒)

【SSH】兵庫県総合文化祭で、科学部が優良賞を受賞しました

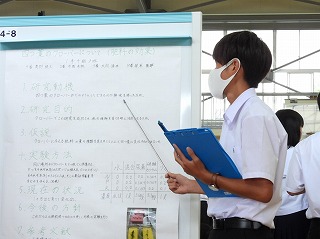

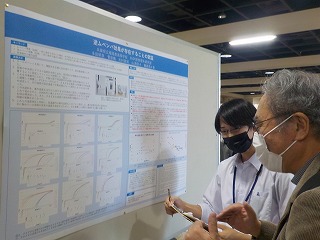

11月5日(金)~7日(日)、兵庫県総合文化祭において自然科学部門の口頭発表が神戸高校、ポスター発表がバンドー神戸青年科学館で行われました。

審査の結果、本校科学部の物理系研究部『逆ムペンバ効果が存在することの実証』と地学系研究部『火山岩角閃石から熱水残液循環の証拠を発見』が優良賞を受賞しました。地学系研究部はポスター賞も受賞しました。また、生物系研究部『ヤマトシジミの殻の模様の地域ごとの変異』も奨励賞を受賞しました。

発表では、久々の対面発表で、オンラインではできない経験を積むことができました。

(発表の様子)

【SSH】SSH通信 第17号を発行しました

SSH通信 第17号を発行しました。

【SSH】SSH通信 第16号を発行しました

SSH通信 第16号を発行しました。

【SSH】令和3年度 SSH生徒研究中間発表会を実施しました

9月28日午後、今年度のSSH生徒研究中間発表会を行い、1年次生がこれまでに取り組んできた探究活動の現状報告や今後の活動計画について、ポスターセッションによる形式で発表しました。活動班をA・Bの2グループに分け、グループごとに3回の発表時間を設定して、8分間の発表+4分間の質疑応答を行いました。また、2年次理系の生徒も、発表の聴講・質疑応答で参加しました。

1年次生にとっては、初めての研究発表の場だったこともあり、初めはぎこちない発表でしたが、何度か繰り返すたびに改善され、良い発表になっていきました。また質疑応答では、2年次生・1年次生とも、積極的に質問する様子が見られました。

今回の発表で、どの班も新しい発想や検証方法の改善点などの指摘を受けていました。多くの刺激を受けた一方で、「まだまだ取り組みが甘かったな」と感じた生徒も多かったと思います。次の発表機会は1月の課題研究発表会です。今回の反省を生かしながら、来週以降の研究・4か月先の発表会に向けて頑張っていきましょう!

<ご助言いただいた先生方>

蛯名邦禎先生(神戸大学大学院名誉教授)

竹村厚司先生(兵庫教育大学大学院教授)

<生徒の声(抜粋)>

・ 発表の際、予想外の方向から質問を切り込まれて少し焦ってしまいましたが、その分考えを深めることができて良かったです。他の班の発表や実験のやり方にも参考にしたいものがたくさんありました。

・ 質問をされてあまり答えられなかった点は、まだ考えが深められていないところだと分かりました。また、他の人の発表を聞いているときに質問をしようと思ったけれど、なかなか手を挙げることが出来なかったので、次の発表会では自分の意見も伝えようと思います。

・ 他のグループの発表では、参加型にしているところがあり次の発表の時に取り入れていきたいと思いました。また蛯名名誉教授が仰っていたように質問する力がどれほど大切なのかも実感できました。本発表では理解をさらに深められるような質疑応答をしたいと思います。

・ 発表の時間は8分間あったが、6分弱で終わってしまったので、練習が足りないなと思った。また、ポスターに表や写真などを載せていないてんや、実験方法が曖昧な点など、改善点も見つかった。たくさんの質問をいただき、自分たちでは考えられていなかった部分が分かったので、そこを改善して、本発表には完璧な発表ができるよう頑張ろうと思った。