SSH

「理系女子と科学倫理を考える日~第5回International Girls' Expo with Science Ethics」を開催しました

令和8年2月7日(土)に、アクリエひめじで「理系女子と科学倫理を考える日~第5回 International Girls' Expo with Science Ethics」を開催しました。このイベントは、「Girls' Expo」として理系女子の育成の推進を目的とした、女子を中心とした課題研究発表会であり、また、「Science Ethics」として科学倫理教育に対する理解を深めるための、科学倫理に関する課題研究の成果発表会でもあります。今年度も、兵庫県内外の小中学生、高校生や女性研究者、大学・企業関係者、専門家など、1000名以上が参加しました。さらに今年からは「International」を頭につけ、外国籍の研究者の方に多数参加していただき、英語でのポスター発表ブースも新たに設けました。

午前は全体会を行いました。

<全体会の内容>

(1) Girl's Expo 基調講演「音でつながる昆虫たち 聴覚コミュニケーションの不思議と研究者の道」

講師:上川内あづさ氏(名古屋大学大学院 理学研究科 教授)

(2) 高校生による口頭発表(自然科学、科学倫理)

基調講演では、名古屋大学の上川内あづさ 氏をお招きし、「音でつながる昆虫たち 聴覚コミュニケーションの不思議と研究者の道」という演題でご講演いただきました。身近な昆虫を研究対象にされているご自身の経験から、研究の大変さとそれ以上の魅力や楽しさをお話いただきました。

高校生による口頭発表では、姫路西高校、ノートルダム清心女子高校、姫路東高校(自然科学、科学倫理)が発表しました。科学部生物系研究部ニハイチュウ班は「ニハイチュウの生活環の解明に向けて(Towards Understanding the Life Cycle of Dicymids)」というテーマで英語での口頭発表を行いました。質疑応答では専門家の方や姫路東高校の生徒、他校生徒からさまざまな質問があり、活発な議論をすることができました。

|

|

|

午後は、高校生と小中学生の発表(ポスター、口頭)と聴講、女性研究者によるポスター発表の聴講を行いました。

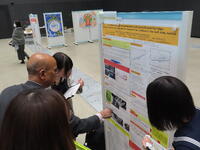

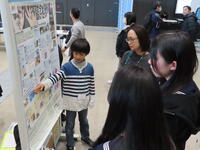

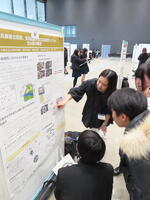

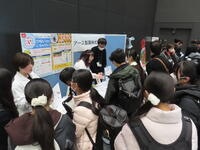

高校生と小中学生の発表では、他校の高校生や小中学生が自然科学をテーマとした課題研究の発表を行い、姫路東高校も選抜班が自然科学や科学倫理をテーマとした課題研究の発表を行いました。英語発表ブースでは、各年次で選抜された班が入れ替わって英語で発表をしました。英語発表ブース以外にも聴講者に合わせて英語での発表を行う班もありました。どの発表も質疑応答で盛り上がり、活発な議論が行われていました。さらに今回は本校で開講している姫路城学発表もあり、多くの方に聴講していただきました。

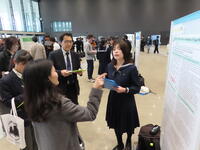

女性研究者によるポスター発表では、大学生や大学院生、大学の研究者の方々11名がご自身の研究について説明してくださいました。専門的な内容を高校生にもわかるように説明してくださり、多くの生徒が集まり、聴講しました。

|

|

|

|

|

|

同会場では、日ごろの課題研究や大学生活などについて、大学院生や大学生と気軽に話すことのできる「サイエンスカフェ」や各大学や企業の取組について知ることのできる「大学・企業ブース」もありました。今年の大学・企業ブースが13ブースあり大変にぎわっていました。なかでも、姫路市が管理するメタバース空間「学習プラットフォーム」体験ブースでは、イベントのようすをそのプラットフォームで配信しました。

また、保護者対象の講演会も行われました。九州大学大学院 医学研究院保健学部門講師の丸山マサ美 氏を講師としてお招きし、「『着眼大局 着手小極』 ‐百尺の竿頭さくらに一歩を進む‐」という演題でご講演いただきました。

|

|

|

会場内のいたるところで発表や議論が行われていました。特に今年は英語での発表も多くみられました。生徒たちは、事前に配布されたプログラムをもとにどの発表を聴講するか等の計画を立てて今イベントに臨みましたが、それでも時間が足りないと感じているようでした。

科学部が県総文で最優秀賞を受賞し、全国総文出場へ

11月7日(金)~9日(日)に開催された、第49回兵庫県高等学校総合文化祭自然科学部門発表会において、本校科学部の物理系研究部、生物系研究部、地学系研究部がそれぞれ口頭発表、ポスター発表に出場しました。

その結果、口頭発表の物理分野、生物分野、地学分野の各分野すべての発表で最優秀賞を受賞しました!

受賞した3件の研究は来年の7月に秋田県で開催される、全国総合文化祭あきた総文2026に出場します。

|

|

|

発表した研究テーマ

物理分野「ラビリンスパターンと磁束密度、粘度の関係」

生物分野「ニハイチュウの生活環の解明に向けて」

地学分野「角閃石の波状累帯構造の温度・圧力」

城乾小学校と探究交流会を行いました

城乾中学校での小中学生・高校生探究合同発表会を行った翌日の10月24日(金)の午後、姫路市立城乾小学校6年生が本校を訪れ、2年次の生徒と交流しました。

小学6年生が総合的な学習の時間で制作した、姫路のさまざまな魅力を題材にしたボードゲームを高校生と一緒に体験しました。姫路城のクイズが入ったすごろくや、姫路の名産品や観光地のカードゲームなど工夫をこらしたゲームがあり、どのグループも盛り上がっていました。最後には高校生からコメントやアドバイスを行いました。さらに完成度の高いゲームになるのが楽しみですね。

|

|

|

第1回小中学生・高校生探究活動合同発表会を行いました

10月23日(木)の午前中に姫路市立城乾中学校の体育館をお借りして、城乾中学校2年生、市立城乾小学校6年生、本校生徒が集まり、第1回探究活動合同発表会を行いました。昨年度から実施している探究活動合同発表会ですが、今年度は2回に分けて実施する予定です。その第1回目は、小中学生との探究活動を通した交流をメインテーマとして、本校からは33名の生徒が参加しました。

アイスブレイクでは、小中学生、高校生が同じグループになり、グループ内で誕生日の順番に並び替えたり、伝言ゲームをしました。伝言ゲームは少し難しかったけど、緊張の糸も少しほどけたようすでした。

|

|

|

メインの探究活動のお題は「ストロータワー」です。ストロー30本、セロハンテープだけでより高いタワーを作ったグループが勝ちです。最初に作戦タイムを10分間とり、その後35分間でタワーを作りました。小学生、中学生、高校生が意見を出し合って、どうすれば高いストロータワーが作れるか、試行錯誤をしながら進めていきました。

セロハンテープで床に固定したり、ストローで作った三角柱を積み上げたり、らせん状にストローをつないだり、どのグループも時間いっぱいまでチャレンジして、工夫を凝らしたタワーができあがりました。

計測の結果、第1位は「2m35cm」のタワーを作ったグループでした。優勝グループのインタビューでは、小学生が「土台を広くすると安定することが分かりました」としっかり答えていました。

|

|

|

|

|

|

異年齢で同じテーマについて探究することで、普段とは違う発想にチャレンジすることができたようです。その方法が成功しなくても、もう1回考え直して、何度でも挑戦することができました。どのグループも笑顔で楽しんで取り組んでいたのがとても印象的でした。

第2回は各校での探究活動の発表会を予定しています。お楽しみに!

「兵庫県南部地震と防災研修」を実施しました

10月2日(木)に1年次(80回生)が学校設定科目である「自然科学探究基礎Ⅰ」の一環として、「兵庫県南部地震と防災研修」を行いました。北淡震災記念公園(淡路市)と人と防災未来センター(神戸市)を訪れ、兵庫県南部地震について自然科学的側面と防災的側面の両面から校外研修を行いました。

北淡震災記念公園の野島断層保存館の見学では、実際に保存された活断層や、メモリアルハウスでの地震直後の家のようすから、兵庫県南部地震の規模の大きさを目の当たりにしました。また、語り部の方のお話を聞き、震災を経験していない生徒でも、震災の恐ろしさを実感し、日ごろから備えておくことの重要性を再認識しました。

|

|

人と防災未来センターでは、大迫力の映像やジオラマでの追体験、震災の様々な記録などで、震災が起こった瞬間から30年経った現在までの道のりを、実感することができました。恐ろしいという体験だけでなく、そこで生きた人々の支え合いや、つながりの大切さを痛感することができました。今後、どこにいても自然災害が起こる可能性があります。生徒は自分自身が被災者になることも想定し、防災意識を高めるよい機会となりました。

|

|