SSH

他校の生徒研究発表会でポスター発表を行いました

令和7年2月1日(土)に兵庫県立龍野高等学校で生徒研究発表会が行われ、2年次2班8名の生徒が参加し、ポスター発表を行いました。

発表タイトルは「照度や光の色の違いによる豆苗の変化」と「ガムテープによる摩擦発電」です。

生徒たちは「他校での発表会で発表したい」と自ら希望し、参加しました。全員、科学部に所属しておらず校外での発表は初めてでしたが、当日は自分たちの言葉でしっかりと説明し、質疑応答にも丁寧に対応していました。

|

|

|

京都大学でEPMA分析をしました

令和7年2月1日(土)に京都大学でEPMA分析をさせていただきました。

この分析会は、京都大学理学部が実施している「高大連携事業COCOUS-R2024」に参加している科学部生徒が、自ら京都大学に依頼し、実現したものです。

科学部地学系研究部マグマ班の生徒が取り組んでいるマグマ分化末期についての研究での一環で、当日は生徒7名が参加しました。今回の分析は、角閃石の研究から得られた「マグマ分化末期の温度や圧力」の成果が本当に正しいのかを検証することを目的としています。酸化鉄鉱物や長石の化学組成を測定し、鉱物温度計を用いて鉱物ができた時の環境を明らかにしようとするものです。

参加生徒は 大学院生からEPMA分析の理屈や方法について教えていただき、自身が操作しながら分析を行いました。

今後も研究を継続し、今回の分析結果は来年度の論文作成に活用する予定です。

|

|

|

第17回サイエンスフェアin兵庫で発表しました

令和7年1月26日(日)に第17回サイエンスフェア in 兵庫「飛び込め科学の世界 繋ぐこれからの未来」が神戸大学統合研究拠点、甲南大学ポートアイランドキャンパス、兵庫県立大学神戸情報科学キャンパス、クリエイティブラボ神戸CLIKの4会場で開催されました。

サイエンスフェアin兵庫は、兵庫県の高校生の科学技術分野における研究や実践の拡大・充実・活性化を図るための交流を促進(高大接続)し、将来の日本を担う若者の科学技術分野への期待と憧れを増大させることを目的としたイベントです。

姫路東高校からは4班17名が参加し、発表を行いました。

<発表テーマ>

・身近な物を使って色のついた線香花火を作る(化学分野)

・雲の形で今後の天気は予想できるか(地学分野)

・糖の種類と醗酵速度の関係(生物分野)

・ペットボトルフリップの成功率とペットボトルの種類の関係(物理分野)

発表や質疑応答を通して、他校の高校生や教員、大学生や専門の方々と議論することで、自分たちの研究について共有し、知識を深めることができました。また、他校の発表を聴講したりさまざまなブースに参加することで参加生徒たちの興味の幅が広がり、有意義な時間を過ごすことができました。

|

|

|

|

プラズマ・核融合学会「第22回高校生シンポジウム」で科学部が発表しました

令和7年1月25日に金沢大学角間キャンパスで「第22回高校生シンポジウム 未来を拓くプラズマ科学と先端技術~集まれ高校生研究者!~」が開催され、科学部物理系研究部磁性流体班が口頭発表およびポスター発表を行いました。

これは一般社団法人プラズマ・核融合学会主催のシンポジウムで、これからの世界を担う高校生が最先端の科学や技術に触れ、自ら考える機会の提供を目的として行われています。

発表テーマは「磁性流体に加える外部磁力と形成されるスパイク底面の形状の関係を解明する方法の提案 ーヘレショウセルを用いる方法ー 」です。口頭発表とポスター発表、質疑応答を通して全国から集まった高校生と議論を重ねることができました。

発表に対する審査結果は後日発表される予定です。

|

|

|

|

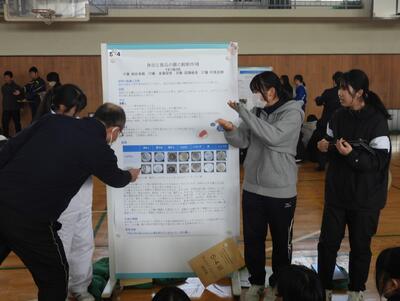

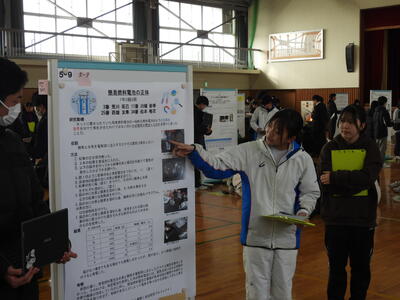

令和6年度生徒研究後期発表会を行いました

令和7年1月21日(火)に令和6年度生徒研究後期発表会を行いました。この発表会は、1年次生が9月から行ってきた課題研究についての研究成果の発表、2年次理系生徒が4月から行っている課題研究についての中間発表の場となっています。どちらも自然科学をテーマとする研究についての発表で、1年次生や2年次理系生徒の他、2年次文系生徒も聴講参加しました。

生徒たちは、事前に配布されている発表要旨集を参考に、どの班の発表を聴講するか計画を立てて発表会に臨みました。ポスターにはグラフや表を利用するだけでなく、レイアウトや文字の大きさにも工夫が見られました。発表では、ポスターを指しながら自分の言葉で伝えようとする生徒が多くいました。また、聴講者の中には積極的に質問する生徒が多くおり、議論が盛り上がって時間が足りない班もありました。

<発表研究テーマの例>

|

1年次 |

2年次 |

|

・キウイの種子の数は胎座・質量によってどう変化するのか |

・オジギソウの葉の閉じる速さ |

|

・マリモの葉緑体の比較 |

・白いパンケーキをつくるには |

|

・より明るい自作ランタンを作ろう |

・雲の形だけで天気は予測できるか |

|

・塩漬けの塩分濃度と抗菌作用の関係 |

・身近なもので曇り止めを作る |

|

・バナナのシュガースポットの比率と糖度の関係 |

・クッキーの硬さと甘さの関係 |

|

|

|

|

|

|

発表会には運営指導委員の先生方をはじめ、他校の先生方や地元企業の方も参加され、さまざまな視点からご助言をいただくことができました。

また、校外研修参加者の活動報告も行いました。オンラインで行われ、「兵庫県南部研修」「SSH小・中学生・高校生 探究活動合同発表会」「国連津波の日高校生サミット」に参加した生徒が自身が参加したそれぞれの活動について報告し、共有しました。

発表会の結果、優秀だと評価された班は、2月11日(火・祝)にアクリエひめじで行われる「理系女子と科学倫理を考える日~第4回Girl's Expo with Science Ethics」で発表を行う予定です。