SSH

【SSH】75回生 筑波研修

3月19日(金)~20日(土)の2日間、75回生の希望生徒30名が茨城県つくば市で研修を行いました。行程は以下の通りです。

3月19日(金)

①つくばエキスポセンター

館内では科学技術に関する展示や、プラネタリウムの見学を行いました。超新星爆発によるベテルギウスの消滅など、生徒にとって興味深い内容でした。

↓

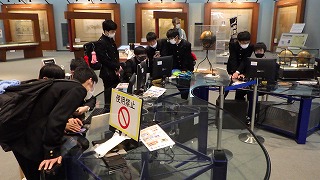

②国土地理院

さまざまな地図やその作り方、測量方法、地図の歴史を見学しました。かつての測量技術の工夫に驚いたり、地図と文明のかかわりに興味を持ったり、充実した時間を過ごしました。

↓

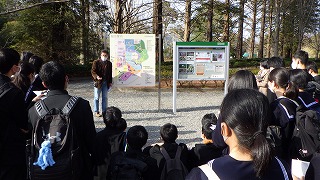

③筑波実験植物園

国立科学博物館の施設の一つであり、国内最大級の広さ(東京ドーム3つ分)の植物園の中を、生徒個別に見学しました。今年学んだ植生分布を実感したり、絶滅危惧種の多さに危機感をつのらせたり、見たことのない植物に興奮したり、と多くの刺激を受けました。

↓

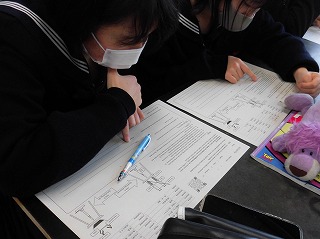

④研修のまとめ

1日の終わりに、当日の振り返りとして研修のまとめを行い、プレゼンテーションの準備に取り掛かりました。

3月20日

⑤サイエンス・スクエアつくば

産業技術の発展の歴史について、主に工学の視点から見学しました。メタンハイドレートや海水シャーベット氷、脳波を利用したコミュニケーション技術、癒し効果のあるロボットなど、今後の開発が期待される最先端技術に触れることができました。

↓

⑥地質標本館

岩石鉱物・地層の実物の見学をしました。幾何学的な鉱物の結晶の美しさや、化石となった古代生物の生態、地層から読み取れるさまざまな事柄などを学びました。毎年、この標本館から地学オリンピックの問題が出題されています。

手指消毒・検温の徹底や、移動の際も私語を慎しむなど、感染症拡大防止のための「新しい生活様式」を踏まえた活動となりましたが、どの生徒も立派に充実した研修をしていました。最後に、コロナウイルス禍での実施にあたり、関係各所にも大いにご協力いただき、実施することができたことを、心より感謝申し上げます。

(国土地理院にて) (つくば実験植物園にて)

(研修のまとめの様子) (地質標本館にて)

(サイエンス・スクエアつくばにて)

〔生徒の感想〕(抜粋)

- この2日間を通して地学、生物、物理など多くのものに触れることができました。友達と行った、ということで自分ひとりでは考えなかったようなことを教えてくれたり見て回ったりすることができ、新たに興味の出てきた分野もありました。今回の研修は自分の将来の夢を見つけるための材料となりうるので、もらったパンフレットを見たりしてもっと多くの情報を手に入れていきたいです。今回筑波研修でした貴重な体験をこれからに活かせるように努力していきたいと思いました。

- 私はこの研修を通して自分の興味関心の範囲を増やすことができた。化学はそんな好きではなかったが、勉強したいと思うことができた。生物に関しても実際に触れることで感じるものは違うと思った。この研修の内容が無駄にならないようしっかり活かしたいと思う。

- 今回の筑波研修を通して、たくさんの新しい知識や情報を得ることができてとても良かったです。これは筑波に行ってなかったら得られてないものだし、コース選択で自分が選択しなかった分野はこれから触れることがあまりなくなるから、そういう面ですごく有意義な活動になったと思います。少し遠くて移動も大変だったけど、筑波に行けて良かったです。川勝先生もおっしゃっていたように、周りに大規模な科学館や博物館がなくてこういう機会があまりないのは残念だと思います。でもその分自然がたくさんあるし、東高でも学べることはいっぱいあるから、筑波で興味を持ったことなどを調べて、この経験を生かしていきたいと思いました。

(ありがとうございました!)

【SSH】科学部活動報告

今月の科学部の活動について報告します。

3月13日(土) 第17回日本物理学会Jr.セッションにて奨励賞を受賞(物理系研究部プラズマ班)

高校入試にともなう登校禁止期間のため、部員の自宅からの参加となりました。応募があった研究のうち、事前審査を通過した100研究の中で成果を発表しました。

3月19日(金) 日本農芸化学会2021年度大会ジュニア農芸化学会にて銅賞を受賞(生物系研究部ゴキブリ班)

発表に申し込んだ研究のうち、事前の論文審査を通過した84研究で争われ、全国3位の銅賞に選ばれました。

いずれも昨年度受賞を逃した大会だっただけに、部員の喜びもひとしおです。両大会ともSSH指定校を中心にした強豪ぞろいの中でも臆することなく、これまで培ってきたプレゼンテーション能力をフルに生かして発表しました。

(発表の様子)

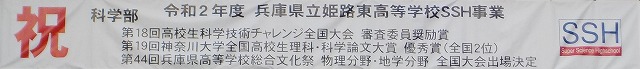

【SSH】科学部の横断幕を掲示しています

今年度の科学部の活躍をたたえる横断幕を、玄関外壁に掲示しています。今年度の科学部の全国レベルの活躍の一端を紹介します。

① 第18回高校生科学技術チャレンジ(JSEC)2020

全国からの応募総数217件の研究から、地学系研究部砂粒班の研究がファイナリストとして最終審査会に進出し、審査委員奨励賞を受賞しました。

② 第19回神奈川大学全国高校生理科・科学論文大賞 優秀賞受賞

全国からの応募総数222件から、物理系研究部プラズマ班の論文が優秀賞(全国2位)を2年連続で受賞しました。また、地学系研究部砂粒班が努力賞を、あわせて科学部が団体奨励賞を受賞しました。

③ 令和3年度全国高等学校総合文化祭に出場決定

第44回兵庫県高等学校総合文化祭の自然科学部門発表会で口頭およびポスター発表し、27件から物理系研究部プラズマ班が全部門総合最優秀賞、地学系研究部砂粒班が地学部門最優秀賞を受賞し、令和3年度全国大会に推薦されました。

いずれの賞も、県大会優勝・全国大会での上位入賞レベルです。また、このほかにも論文や学会発表で多くの受賞を果たしました。今年度はコロナ禍のために、高校生の部活動は大きく制限を受ける1年間でした。それは本校科学部も例外ではなく、学会が中止やオンライン実施になるにとどまらず、活動そのものが難しい時期さえありました。そのような環境でも地道に研究を重ねてきた努力が報われました。来年度の科学部の活動にも期待です!

【SSH】2年次「探究学習」

3月5日と8日の2日間にわたって、2年次の理系生徒を対象にした探究学習が行われました。京都教育大学の村上忠幸教授の指導を受けて、紙コップにお湯を入れたとき、紙コップの下に生じる水滴の正体を突き止める課題に挑戦しました。

事前に行った※マルチプル・インテリジェンスのチェックシートの結果に基づいて決められた、3~4人のグループで意見を出し合い、「仮説→検証実験→検証」の流れを繰り返しながら、課題に取り組みました。その後、自分がグループ内でどのような役割を果たせたか、自己評価と他者評価の両面から振り返りました。

どの生徒も生き生きと取り組み、新たな発見のある実りある学習となりました。

※マルチプル・インテリジェンス… 1983年にハーバード大学のハワード・ガードナー教授が発表した、人の能力(知能)を多面的に測り、その『強弱』や『組み合わせ』がその人の個性になるという理論です。それぞれの能力(知能)がバランスよく配置されたメンバーでグループを構成することで、より効果的なグループワークが期待できるとされています。

(授業の様子)

【SSH】自然科学探究Ⅰ「English Labo」

3月4日~10日の期間、1年次の自然科学探究Ⅰの授業では、「Solubility」をテーマとして、英語で書かれたワークシートを使いながら、実験を行いました。化学実験の基本操作を復習しながら、硝酸カリウムや硫酸銅(Ⅱ)を溶解の違いを確認したり、冷やして生じた結晶の違いについて考察をしたりしました。

生徒は英語での操作手順をグループで相談したり、分からないところは教員に質問したりと、意欲的に実験に取り組んでいました。

(授業の様子)