SSH

日本動物学会で発表しました

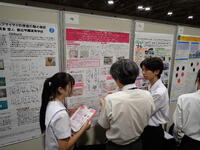

9月6日(土)にポートメッセなごやで開催された日本動物学会第96回名古屋大会の高校生ポスター発表で、本校科学部のニハイチュウ班が発表をしました。「二胚動物門ニハイチュウの生活環の解明に向けて―どのようにして蠕虫型ニハイチュウから滴虫型ニハイチュウが生まれるのか―」というテーマで発表し、動物学会に参加している大学の先生方、研究者、全国から集まっている高校生など多くの方とディスカッションすることができました。研究について多くのご指摘やご助言をいただくことができ、とても有意義な発表会となりました。

|

|

|

科学部の生徒3名が教育長を表敬訪問して、文部科学大臣賞受賞を報告しました!

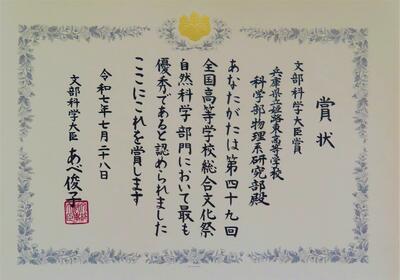

本校の科学部物理系研究部が、7月28日に行われた第49回全国高等学校総合文化祭で自然科学部門において、最優秀賞の文部科学大臣賞を受賞しました。

受賞生徒3名は8月26日に兵庫県の藤原俊平教育長を表敬訪問し、受賞について報告しました。

教育長、次長の先生方に、受賞した研究の内容をプレゼンテーションしたほか、研究中や発表時の様子や今後の活動についてもお話をしました。

|

|

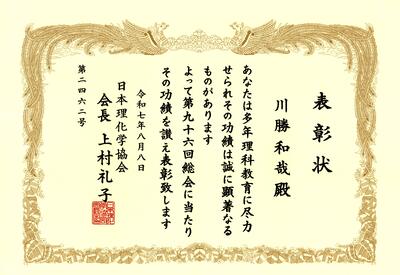

川勝先生が日本理化学協会教育功労賞を受賞しました!

岩手県盛岡市で開催された、「令和7年度全国理科教育大会・第96回日本理化学協会総会岩手大会」で本校SSH推進部部長の川勝和哉先生が表彰されました。

川勝先生は平成元年に兵庫県立高等学校の理科教諭になられてから、35年間教育現場で、科目横断的な理科教育と、時代を先取りした探究活動や科学倫理教育に努められてこられました。指導する科学部の生徒を文部科学大臣賞受賞に導いたほか、自身も優秀教職員表彰(文部科学大臣)、2度の野依科学奨励賞(国立科学博物館)、物理教育功労賞(日本物理学会)、2度の武田科学振興財団研究賞、15年連続の優秀指導者表彰(神奈川大学)、優秀指導者表彰(東京理科大学)、優秀部活動指導者表彰(兵庫県教育長)等を受賞され、また生徒にAGU等多くの国際学会発表の機会を与えるなど、理科教育に対する活躍には顕著なものがあると認められ、多大なご功績により教育功労者として推薦されました。

|

|

東京博物館研修に行ってきました!

8月28日(木)~29日(金)に1、2年次の希望者19名が東京博物館研修に行ってきました!

1日目は国立科学博物館、2日目は日本科学未来館を訪問し、特別展と常設展の観覧や、博物館の方とのディスカッションを行いました。

国立科学博物館では、午前中から閉館時間までいましたが、参加した生徒はすべての展示を見ることはできないくらいの規模の大きさに驚いていました。それでも充実した展示をしっかり見ることができて満足したようすでした。

|

|

|

日本科学未来館では、見て学ぶだけではなく、実際に体験しながら学ぶ展示もあり、画面を見て操作したり、触ってみたりのぞき込んだりしながら充実した時間を過ごしていました。

|

|

|

科学部がつくば研修に行ってきました

8月15日~16日に、本校科学部がサイエンスツアーバスでつくば研修に行ってきました。

1日目の研修で『AIST-Cube』を訪れました。新事業創出をめざす企業、研究を志す学生をはじめ、産総研グループに関心をもつ方たちと、研究成果を体感しながらコミュニケーションを深め、互いに刺激しあうことで、新たな価値の創出につなげていくための施設で、最新の研究成果にとどまらず、その成果が社会に実装されたらどうなるのかなど"ちょっと先の未来”と出会える空間の中で、研究の最前線を体験してきました。午後からは『地質標本館』、『サイバーダインスタジオ』にて人・ロボット・AI・情報系の融合複合技術を駆使したロボット/IT産業についての見学研修を行いました。『地質標本館』では、本校運営指導委員長で、筑波大学で長く教授をされてきた久田健一郎先生に急遽来ていただき、地球の姿とその歴史、さらに個々の地質現象の紹介とともに、これらの本質に関わる情報を分かりやすく説明をしていただきました。

2日目は、午前中に『地図と測量の科学』にて、地図や測量に関する歴史、原理や仕組み、新しい技術などを総合的に展示を見て、私たちの生活にかかせない地図や測量の役割を、楽しみながら見学できました。『つくば実験植物園』では日本に生育する代表的な植物をはじめ、世界の熱帯や乾燥地に生育する植物、私たちの生命(いのち)を支える植物、筑波山で見られる植物など、3000種類を見学しました。つくばセンターで昼食後、『物質材料研究機構』に移動し、社会ニーズに応える研究をはじめとした様々な物質・材料研究についての実際を学ばせていただきました。その後『JAXA』にて研修を行いました。宇宙開発の重要拠点となっている筑波宇宙センターにて、宇宙航空分野の基礎研究から開発・利用に至るまで一貫して行う機関の中で行われている研究についての見学をさせていただきました。

この2日間、普段は経験することが出来ない貴重な経験と学びを得ることができ、充実したつくば研修となりました。

(株)トモノカイ、文科省の自由すぎる研究EXPO2025に科学部が入選しました!

(株)トモノカイ、文科省の自由すぎる研究EXPO2025に本校科学部の4つの班が出場しました。

30企業と大学が審査員として、1次審査は論文、2次審査は発表動画で審査され、出場したすべての班が審査を通過し、すべて入選しました!

| 班名 | テーマ |

| マグマ班 | 「豪州NSW州南東部Bingi Bingi Point複合深成岩体のマグマ分化末期の環境」 |

|

ニハイチュウ班 |

「ニハイチュウの生存に最適なpHの解明」 |

| サボテン班 | 「サボテン、トウモロコシ、ヒメムカシヨモギ、アレチヌビトハギにみられる規則的な配列の類似性」 |

| 磁性流体班 | 「磁性流体に加えたさまざまな大きさの外部磁力の影響を知る方法の提案」 |