教育・心理類型の取り組み

R07オーストラリア研修⑥ ホストファミリーの元へ

Taronga Zooを出発して、Macquarie Centreへ移動しました.月曜日からお世話になるMacquarie 大学のすぐ近くにある大きなショッピングモールです.今回は、引率教員2名も含めて、11組のホストファミリーにお世話になります.

16時にホストファミリーが迎えに来てくれる予定でしたが、金曜日であること、夕方のラッシュアワーに巻き込まれて車がかなり渋滞していたこともあり、少し予定が遅れたご家庭もありました.

最終的に、最後の生徒たちがホストファミリーに迎えられたのが6時前となりましたが、すべての生徒が、少し緊張した面持ちでそれぞれのホストファミリーに挨拶をして、迎えられました.

いきなりの週末の二日間を過ごすことになりますが、長旅の後の初日のプログラムでかなり疲れていることと思います.

しっかり疲れをとり、それぞれホストファミリーと有意義な時間を過ごせることを願っています!

R07オーストラリア研修⑤ 昼食後動物園へ

午前中ゆっくりCircular Quay周辺を散策して、11時に昼食.ピザをたらふく食べた後にフェリーでTaroga Zooへ.

広い動物園をたくさん歩いて、たくさんのコアラ、カンガルー、ゴリラなどの動物を堪能しました.

その後、ホストファミリーとの対面の場所、Macquarie Centreへ向かいます.

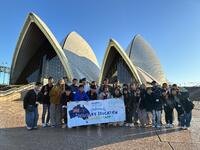

R07オーストラリア研修④ オペラハウス

空港からバスに揺られてオペラハウスへ.素晴らしい天気ですが、港で風が強い! 寒さが沁みます.

R07オーストラリア研修③ シドニー空港到着

研修団は無事シドニー空港へ到着しました.天気は快晴!夜明け前に到着し、バスに乗り込んだ今、夜明けを迎えています.皆元気で、現地のコーディネーターのフローさんの英語の説明を聞いてほぼ内容を理解しています.

一行はこれからオペラハウスのある地域へ向かいます.

.

R07オーストラリア研修② シンガポールチャンギ空港に到着しました

オーストラリア研修団は無事、時間通りにシンガポールのチャンギ国際空港へ到着しました.機内では、皆それぞれに映画を楽しんだり、眠ったり、機内食を堪能したりしました.

待ち時間が2時間弱あるので、連絡事項を確認して一度解散しています.

シドニーに向けて出発はもう少し後になります.

皆元気です!

令和7年度オーストラリア研修① いよいよ出発です

令和7年度、2025オーストラリア研修の始まりです.今年度は23名の生徒と引率教員2名の25名でシドニーへ8月2日(土)までの10日間の行程で研修してきます.23名全員が元気で集合し、無事出国手続きも完了しました.素晴らしい経験ができることと思います.

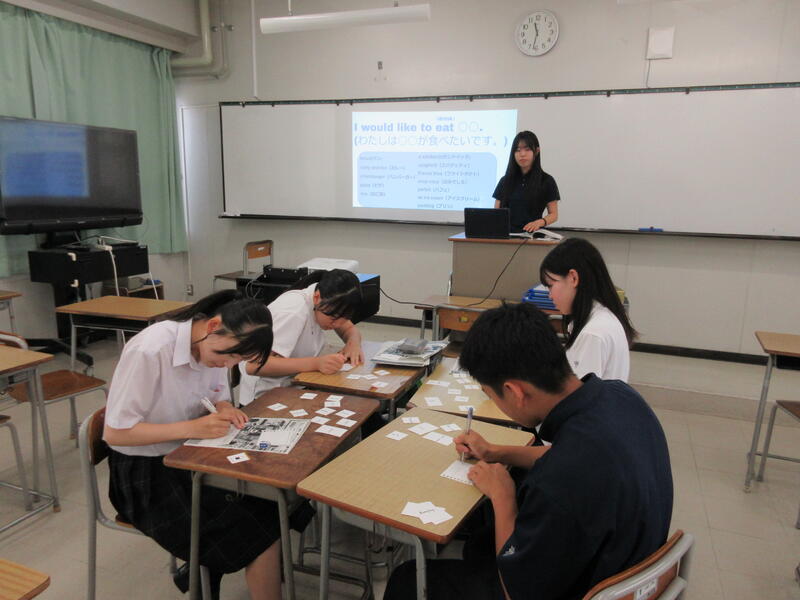

13 模擬授業発表会 (79回生 教育心理実践)

7月11日(金)に506教室、306教室、206教室、YRで模擬授業を行いました。自分が教えたい校種、学年、教科を選び4グループに分かれて実際に授業を行いました。

発表時間は8分でした。授業する前は長いなと感じていましたが、実際に授業をしてみるととても短く感じました。この8分の中でいかに自分が伝えたいことを生徒・児童にわかりやすく伝えることができるかや、ただ話しっぱなしではなく、相手が授業に参加しやすくなるような工夫作りが大切だと感じました。班のメンバーの授業を受けてみると、グループになって英語で神経衰弱をしたり、説明するときに身の回りのものに置き換えていたり楽しみながらも内容が入ってきやすいような授業でした。

反省として、教えたいことが定まっていないこと、結局何を相手に伝えたいかわからなったところがあったこと、生徒・児童の方を見れていなかったことなどがありました。3学期には実際に小学校に赴いて授業をするので、児童の様子をより細かく予想して指導案を書いたり、ジェスチャー・わかりやすいスライドを取り入れるなど工夫を凝らしていきたい。

6_幼児教育講演会(80回生1年生 教育・心理入門)

6月30日(月)にYUMENO Research roomで幼児教育講演会を行いました。講師に親和大学教授の猪田裕子先生をお招きして、「幼児教育の現状と幼保小の円滑な接続」についての講演を 聞きました。

質問をされたときにただ教えるだけではなく、こどもに探究するきっかけを与えるなど、説得力のあるお話を聞くことができました。興味を持ったその‘’瞬間”が大切なことを知り、どのように幼児が考えるのかなども詳しく教えていただき、たくさんの知識を得ることができました。猪田先生の人を惹きつける力のある講演で、あっという間の50分でした!

7月14日(月)の幼稚園・保育園観察実習で幼児と触れ合うときに活かせるよう、理解を深めていきたいと思いました。

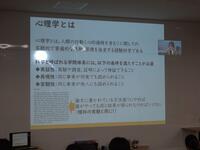

5_心理学入門講座①(80回生1年生 教育・心理入門)

6月23日(月)にYUMENO Research roomで心理学入門講座を行いました。講師の谷口あや先生(三重大学)が、心理学についてオンラインで授業をしてくださいました。

「こころとは」「心理学とは」などの基礎的なことから始まり、心理学を使ったこころの探求などについての話も聴きました。こころの探求の話では、1964年に起こった事件を例に、非常事態における心理の「定義と拡散」について教えていただきました。

私たちにとって初めての心理学に関する授業で、知っているようで知らなかった心理学についての様々なことを知ることができました。今回の講座を、2回目以降の授業とつなげて、心理学についてもっと理解を深めたいと思いました。

4_道徳教育講演会(80回生1年生 教育・心理入門)

6月16日(月)にYUMENO Research roomで道徳徳教育講演会を行いました。講師の黒田恭史先生(京都教育大学)をお招きして、いのちについての講演をお聞きしました。19日(木)には『ブタがいた教室』の映画を視聴しました。

この映画は豚をクラスで飼うことで命の責任とはなんなのかを学ぶものです。なぜ豚を飼育することにしたのかや、家畜とペットの違いについてお話していただきました。また、自主的に学びたいと思える教育の大切さも教えていただきました。実際に体験してみないと、分からないことだらけなことを痛感しました。

今回の講演会で、いのちとの向き合い方を考え、道徳を子供たちにどう伝えるべきか学びました。これらを、毎日の食事や将来に生かしていきたいです。

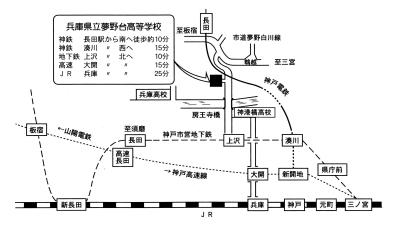

兵庫県立夢野台高等学校は、大正14年(1925)創立。

本年、令和7(2025)年10月10日に創立100年目を迎えました。今後もよろしくお願いします。

100周年のキャッチフレーズとロゴです!

未来へ蔦(つた)える

夢高キャラクター

「かずらちゃん」

「つたぽん」

気象警報発表時および交通途絶時等の対応 については、 こちら から。