教育・心理類型の取り組み

19中学校観察実習(筒井台中学校)(76回生2年教育実践)

10月31日(月)と11月1日(火)の2日間、筒井台中学校、西代中学校の2つの中学校で観察実習を行いました。

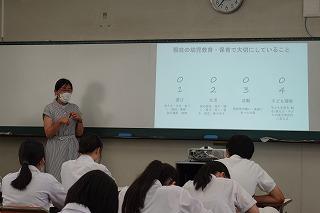

先日の筒井台中学校の校長先生の講演会でもあった「学びあい」を行っている授業が多く見られました。特に1年生の教室では座席をコの字型にして、意見を出しやすく授業が活性化されるような工夫がされていました。さらに自分自身が中学生だった時と違い、スライドを効果的に使っていました。国語の授業では前の文との比較をしたり、社会では地図を出したりとより分かりやすい授業になっていました。

今回の観察実習では、新しい授業のスタイルを知ることができました。それだけではなく、授業の進め方について課題も見つけることができたので、これからの活動に役立てていきたいです。

6 中間発表 (3年 教育探求)

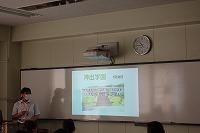

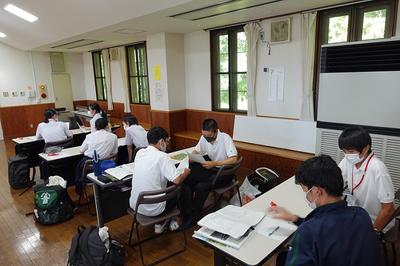

10月3日、6日には、一学期から続けている個人研究の中間発表を行いました。「教育」という大きなテーマを軸に心理学、育児、医療、スポーツなどを絡め各々の視点から研究し、知見を広げました。限られた時間ではありましたが、研究の成果が伝わるように精一杯工夫して取り組みました。

他の人の発表を聞き、発表の仕方やレポートの構成、手順などについて様々な気づきがありました。発表後には互いに評価し合い、研究がより良いものになるように改善を行っています。中間発表での気づきを参考に以後の研究をより深みのあるものに繋げられたらと思います。

18中学校観察実習事前指導講演会(76回生2年教育実践)

10月24日(月)に筒井台中学校の山本校長先生にお越しいただきました。今回の講演で筒井台中学校のたくさんの魅力や目指している生徒像など様々なことについてしることができました。また、実際の先生方が教師になってよかったことなど具体的に話してくださり、将来のイメージをより深く考えることができました。

講演では特に、筒井台中学校の特徴である、「学び合いの授業」を主に話して下さいました。

先生からの一方的な授業形式ではなく生徒が主体となった授業形式をすることで、一人一人が自分の意見を考えることができたり、勉強が得意、不得意関係なく全員が一つの課題の取り組むことができたりなど各学校の生徒にあった授業をしていると感じることができました。

10月31日、11月1日には実際に筒井台中学校、西代中学校へ実習に行かせていただきます。生徒の行動や先生方の考えている意図などを意識し、貴重な経験を無駄にしないよう、自分のものにしていけるような実習にしていきたいです。

17 英語活動発表会(76回生2年教育実践)

10月14日(金)に室内小学校の交流授業に向けた英語活動の発表会を行いました。この発表会ではそれぞれの班が、実際に室内小学校で授業をすることを想定した発表をすることが出来ました。

発表会までの準備期間では、班でなかなか意見がまとまらなかったり、リハーサルでは思っていたよりも上手く発表することが出来なかったりと、自分達で授業をすることの難しさを実感しました。でも、班のみんなで上手くいかなかったところをもう一度確認したり、先生や友達にもらったアドバイスを参考にしたりして、今日の発表会ではリハーサルの時よりも良い発表をすることが出来ました。

この発表会での発表を活かして、本番の室内小学校の交流授業では更に良い授業に出来るようにしたいと思います。

16 読み聞かせ発表会(76回生2年教育実践)

10月11日(火)、14日(金)に読み聞かせ発表会を行いました。4つの班に別れ、それぞれ練習の成果を発表しました。絵本選びから始まり、読みの練習やペープサート(紙人形)の作成など実際に読み聞かせる小学生が飽きないように、各班それぞれ工夫を凝らしました。読み聞かせは実際にやってみると難しく、貴重な体験が出来ました。

小学校との交流会で、読み聞かせをするので頑張りたいと思います。

15読み聞かせ講演会(76回生2年教育実践)

9月9日(金)に兵庫図書館の職員の方にお越しいただき、読み聞かせをする上で意識することを教えていただきました。

室内小学校の交流授業に向けて、自分の経験を思い出しながら活動に取り組みました。講師の方に実際に絵本を読み聞かせてもらい、ポイントを学び、その後一人一人が本を選んで実際に本の読み見きかせをやってみました。

これまで読み聞かせはそこまで難しいものだと思っていませんでしたが、実際にやってみると意識しないといけないことが沢山あり、難しかったです。将来、子供に読み聞かせをする時にも役に立つことなので、今回学んだことを身につけておこうと思いました。

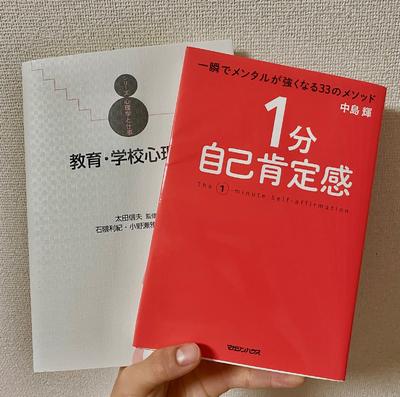

心理学読書レポート(77回生1年生教育・心理入門)

心理学読書レポート

私たちは夏休みにそれぞれ1冊心理学についての本を読み、感想や将来に生かせることについてのレポートを書きました。

正直、専門用語が多くて本の内容を理解するのは難しかったけれど何度も本を読みこむことで「心理学」という学問の深い内容まで知ることができ、より興味を持つことができました。

「心理学」と聞くと「人の心が読めるのかな」「人の心を操れるのかな」と思う人が多いと思います。

実際にその人の行動や言葉にはその人の心理や性格があらわれるため、人の心理を読みとくことができれば人間関係もよりスムーズになります。

類型には心理に興味を持って入ってきた人もいれば、そうではない人もいます。ですが、教育を志し心理にはあまり興味を持っていなかった人たちも、心理学の本を読んだことで人間の行動について知ることができ、自分の心をコントロールする方法を知ることができるのも「心理学」の面白いところだと知り、興味を持つことができました。

14グローバル教育実践報告会(76回生2年教育実践)

9月5日(月)に、3月に行った西オーストラリア大学とのリモート交流会の振り返りとして、グローバル教育実践報告会を行いました。

発表では、実際に交流を行った班に分かれ、事前準備から本番までの流れをスライドを使ってプレゼンしました。当日の体験を振り返り、各班それぞれが自分達の良かった点や課題を見つけ、かつ他の班の考えも取り入れ新しい発見が出来る良い機会となりました。

発表の中で出た意見は、言語が違う中でのコミュニケーションの難しさや、逆に言語が違っても共通の話題などで繋がることが出来ること、オーストラリアと日本の違いやそれを知る大切さなど、どれも国籍の違う方との交流だからこそ感じられる貴重なものばかりでした。今回の経験をここで留まらせず、これからの活動に生かしていきたいと思います。

13夏のオープンハイスクール(76回生2年教育実践)

8月5日(金)に夏のオープンハイスクールが行われました。準備していたスライドを使って教育・心理類型について説明したり、それぞれの班で考えたレクリエーションをしたり、中学3年生に向けた授業をしたりしました。

秋のオープンハイスクールや学校説明会があるので、今回の反省点を活かしていきたいと思います。

4 子ども園観察実習事前学習講演会(3年教育探究)

7月13日(水)に子ども園観察事前学習講演会を行いました。今回は私達にとって初めての子ども園での実習ですので、園児との触れ合い方や、どのようなところを見ておくべきなのかを教えていただきました。

また、園児の写真を見てどういう状況、心情なのかなどをグループになって話し合いました。来ていただいた先生のお話を聞くだけでなく保育士や幼稚園教諭を目指す大学生の方ともお話ができ、とても有意義な時間となりました。

12兵庫教育大学訪問(76回生2年教育実践)

兵庫教育大学に行き、キャンパスや授業の見学と、教職類型卒業生との交流を行いました。この日に向けて、教育大学と教育学部の違いやメリットを事前に調べたり、教職類型卒業の在学生に質問したいことを考えたりして、この訪問がよりよいものになるよう準備しました。キャンパスや授業の見学では、高校とは違い、大きな施設や最新設備が整っていて、多くの学生が主体的に学んでいました。卒業生との交流では、教職類型の活動で役に立ったことや高校時代にしておくべきことなど、たくさんのアドバイスをいただきました。

神出学園夏季研修(77回生1年生教育・心理入門)

10 神出学園夏季研修

7月29日(金)に神戸市西区にある神出学園を訪れ、不登校支援に関する研修と、農業体験、動物飼育なども体験しました。

不登校支援に関する研修では、学園の支援や活動内容の紹介、こころを理解するために大切な力を学ぶ講義、友達同士で悩みなどを相談することを意味する「ピアカウンセリング」の講義を受けました。特に「ピアカウンセリング」では、身の回りで悩みを抱えている友達などを理解するために、人の気持ちに寄り添うことが大切だと学ぶことが出来ました。

午後からは炎天下の中でしたが農業体験、動物飼育の体験を行いました。農園ではとうもろこし、オクラ、さつまいも、プチトマトなどたくさんの野菜が育てられているのを見学した後、レタスの種をポットに植える体験を行いました。動物飼育の体験では、羊、ポニーへの餌やり体験と小屋の掃除を行い、命の大切さを学びました。

このような講義や体験から、フリースクールは不登校やひきこもりだった生徒が次の一歩を踏み出すための大きな支援となっていることを知ることができました。

今回の研修は、これからの類型の活動や将来の自分たちにとってとても大きな学びとなりました。これからも自分に必要な力をつけていけるよう、類型の授業や実習に取り組んでいきたいです。

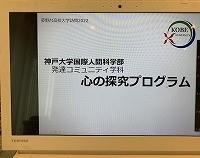

11神戸大学大学院人間発達環境学研究科訪問/心理学共同演習③(76回生2年教育実践)

7月12日(火)は、神戸大学を訪問して、施設見学や、共同演習で作成したアンケートの改善を行う予定でした。前日からの大雨で、気象警報が発令され大学への訪問は中止になりました。急遽オンラインでの共同演習に変更になり、各班で作成したアンケートの改善のアドバイスをいただきました。改善すべきところがたくさんあり、最初から最後まで答える側が答えやすいように配慮しながら作成することを心がけるようにとアドバイスを受けました。数個のアンケートを作るだけでたくさんの時間がかかるとは思ってもいませんでした。作成したアンケートは、最終チェックを受けて7月19日に実施予定です。

5 幼稚園観察実習(3年教育探究)

5 幼稚園観察実習

7月14日(木)に千鳥が丘親和こども園で観察実習をさせていただきました。

はじめに園長先生の講話を聞き、その後1歳から5歳までのクラスに分かれて園児たちと触れ合いました。

先生という立場で園児と関わり、事前講演会で学んだ「共感をして遊びの提案をする」ということを意識し、園児の声に耳を傾けるようにしました。そしてそうすることが、子どもたちの想像力を広げることに繋がっていると気付くことができました。

私達は事前に担当する年齢や発達段階を踏まえた上て、「猛獣狩り」や「じゃんけん列車」などの一緒にできる遊びを考えました。園児にとって初めてする遊びもあり、少し不安な部分もありましたが、全身で楽しんでいる姿を見ることができ、とても嬉しかったです。

最初、お互い緊張していましたが、園児の笑顔や反応から私達も自然と笑顔になりました。短い時間でしたが、最後には寂しがる園児もいるほど打ち解けることができ、とても有意義な時間を過ごすことができました。

「教育・心理類型」を受験しようと考えている中学生・保護者へ

3 志望理由書を作成しよう(3年教育探究)

私たちは6月から実際に大学の志望理由書を書く練習をしました。

まず5月30日に行われた講演会で学んだことを振り返りながら、目指す教師像や、高校で頑張ったことなどを書き出し、「志望理由書のタネ」を考えました。それをもとに先生方のアドバイスも頂きながら志望理由書を完成に近づけていきました。

教職類型を受験する時も志望理由書を書きましたが、実際に書いてみると、自分の意見を的確に書けていなかったりと改善点が多く、かなり苦戦しました。しかし、講演会で学んだことを生かし、それぞれ自分の思いを伝えられる志望理由書が書けたと思います。

西野幼稚園観察実習(77回生1年生教育・心理入門)

9 西野幼稚園観察実習

7月14日(木)に本校から徒歩5分ほどの場所にある西野幼稚園で観察実習をさせていただきました。5歳児の園児4名と教育・心理類型の生徒7名で室内遊びや絵本の読み聞かせなどを行いました。園児が心を開いてくれるように、1人ひとりが積極的に行動することを心がけました。

最初は緊張からか、恥ずかしそうにしていた園児たちでしたが、実習が終わる頃にはハイタッチをしてくれるほどに打ち解けることができました。

コロナウイルスの影響により、このように子どもと関わることのできる機会が少なくなってしまっている中で、この実習をさせていただけたことにとても感謝しています。

今回、実際に現場で学んだことをこれから先の授業にも生かしていきたいと思います。

08 同志社大学赤ちゃん学研究センター訪問(77回生1年生教育・心理入門)

8 同志社大学赤ちゃん学研究センター

7月13日(水)同志社大学で赤ちゃん学についての研修を受けました。赤ちゃん学研究センターでは「はじまりは赤ちゃんから」という言葉を理念とし、子どもの心と身体の発達とその関係について総合的に研究されています。人の原点である赤ちゃんについて知ることは、教育や心理学を学びたいと考えている私たちにとって、とても参考になり、興味深い分野でした。赤ちゃんがストレスを感じないよう、どのように接したらいいのかなど、色々なことを学ぶことができました。

一人一人が事前に設定した目標を持って5つの研修に臨みました。研修で実体験をしていく中で、赤ちゃん学が私たちの身近な分野にも関係していることを知り、「赤ちゃん学」についての理解を深めることが出来ました。初めての校外での研修で緊張もありましたが、とても貴重な体験が出来たと思います。7月29日には神出学園の訪問もあるので、今回個々で見つけた課題などを活かしていきたいです。

06 幼稚園教育事前学習・講演会(77回生1年生教育・心理入門)

6 幼児教育事前学習・講演会

7月14日(木)に控える幼稚園観察実習の事前指導として、6月27日(月)に神戸親和女子大学発達教育学部児童教育学科の佐藤智恵教授と佐藤ゼミの3名の学生の方に来ていただき、保育者の幼児に対する関わり方や工夫など、貴重なお話を聞かせていただきました。

幼児のどんな気持ちにも「共感」し、受け止めることの大切さや、子どもたちがのびのびと自分らしく過ごせる環境を作ることの重要性に気付くことができ、教育についての理解の幅がより一層広がりました。

これから本格的に研修や実習が始まってきます。今回この講演会から学んだことを、これからの授業にも活かしていきたいです。

09オープンハイスクール/学校説明会準備(76回生2年教育実践)

夏・秋のオープンハイスクールと学校説明会に向けての準備がスタートしました。各々の発表をよりよくするために今も準備に励んでいます。

また、オープンハイスクールの教職班は、野外活動協会の日野先生にお越しいただき実際にレクリエーションのご指導をしていただきました。ぜひお楽しみに!

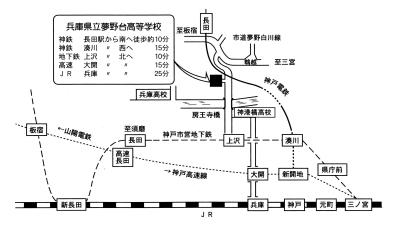

兵庫県立夢野台高等学校は、大正14年(1925)創立。

本年、令和7(2025)年10月10日に創立100年目を迎えました。今後もよろしくお願いします。

100周年のキャッチフレーズとロゴです!

未来へ蔦(つた)える

夢高キャラクター

「かずらちゃん」

「つたぽん」

気象警報発表時および交通途絶時等の対応 については、 こちら から。