教育・心理類型の取り組み

31小学校交流事業準備(76回生2年教育実践)

室内小学校交流授業(1月27日)の準備を英語班、レクリエーション班、読み聞かせ班の3班に分かれて行いました。対象の小学3、4年生に適した内容か、学びが種ではなく楽しめる内容化を考えて準備を進めました。

レクリエーション班と読み聞かせ班は、以前指導してくださった講師の先生をお招きしてリハーサルを行い、アドバイスを頂きました。また、互いに細かいところについてアドバイスを出し合い、小学生も自分達も共に楽しめるように修正を何度も行いました。

心理学レポート②(77回生1年生教育・心理入門)

23 心理学レポート2

1月12日(木)の授業では、各自が冬休みの間に読んだ心理学に関する本から学んだことや、これからの研究活動に活かせることについてまとめたレポートを全員で共有し、心理学について学びを深めました。

まだまだ心理学について知らないことが多いので、本を一冊読むだけでも多くの新たな学びを得ることができました。2回目ということもあってか、心理学を学びに入学した人も、教師を目指している人も、それぞれの目標に近づくための力になるような本を選んでいたように思います。これから行う研究活動で新しく知ったこと、参考になったことを活用していきたいです。

のじぎく特別支援学校訪問(77回生1年生教育・心理入門)

22.のじぎく特別支援学校 クリスマスコンサート

2023年、新しい年を迎えました。今年もさまざまな取り組みに全力でがんばります!

さて、少し報告が遅くなりましたが、昨年12月16日(金)に兵庫県立のじぎく特別支援学校にて、交流を目的としたクリスマスコンサートを行いました。コンサートにはバトン部、吹奏楽部、コーラス部、ギター部が出演し、生徒会と類型生徒で司会をして会場を盛り上げました。

演技場所を2ヶ所に分けて行いましたが、どの部活動の演技も今までの練習の成果を存分に発揮することが出来たと思います。演技中は、のじぎくのみなさんも一緒に踊ってくれたり、手拍子をしてくれたりして私たちも心から楽しむことが出来ました。

今回のじぎく特別支援学校を訪問して、校舎内に様々な工夫がされていることに気づきました。バリアフリーを考えたスライド式のドアや段差のない通路はもちろんのことですが、教室につけられたスクールプレートが名前のみ書かれているのではなく、ピクトグラムなどのイラスト付きで表されており、知的障害の児童などに対する工夫なんだと先生方のアイディアに驚きました。

こういった特別支援学校に通う児童に寄り添った学校側の工夫や人々との関わりの大切さを発見することができたので、これからの教育・心理類型の授業での学びを深めるための材料として活用していきたいと思います。

28ようこそ先輩(76回生2年教育実践)

12月20日(火)に教職類型の卒業生の先輩に来ていただきました。実際に現在教師として働いている方の話を聞き、将来どんな教師になりたいかが、より明確になりました。また、個別のグループで、大学生活のことや入試の話を聞きました。自分たちの進路について深く考えることができ、有意義な時間を過ごすことができました。

English Camp - Day 3 (冬季イングリッシュキャンプ)

三日目(最終日)は、最初に場面ごとに使える表現を学び、実際に友達とペアを組んで練習しました。発音のミスなどは先生がその都度直して下さるので、ミスをしてもそれが上手になっている証拠だと感じることができました。

また、AGOというゲームをしました。AGOとは日本でいうUNOのようなもので、同じ数字か同じ色のカードを出していき、先にカードがなくなった人が勝ちというゲームです。ゲーム中は、カードに書いてある質問を次の人が答えながらすることで、楽しみながら英語力が身に付きました。

その後は一日目と二日目に学んだことをプレゼンテーションするための資料を作成しました。作成時間が三時間と少なく、また発表を全て英語でするのでとても緊張しましたが、今回のキャンプで培った英語力を活かし、とてもいい発表ができたので良かったです。

今回、イングリッシュキャンプで習ったことは、普段の授業では学べないようなことばかりで、とてもためになりました。将来に役立つ力だと思うし、先生もそうおっしゃっていたので、今回の経験を活かし、生活していきたいと思います。

English Camp - Day 2 (冬季イングリッシュキャンプ)

English Campの2日目は、最初に「SCRABBLE」というボードゲームをしました。SCRABBLEはランダムに配られたアルファベットが書かれているタイルを並べて単語を作り、使ったタイルに書かれてある数字を合計した数で競い合うゲームです。欲しいアルファベットがなかなか配られなかったり、単語が思いつかなかったりと、とても難しかったです。

また、アメリカとイギリスの教育の制度についても学びました。小学校に通う期間、学ぶ科目の数、給食など、様々なところで日本との違いを感じることができました。

学校に制服は必要かというお題について英語でディベートにも挑戦しました。自分の意見を短くまとめ、英語で発表したり、相手の意見について反論をしたりしました。ディベートは日本語でも難しいですが、英語だとさらに難しいように感じました。

Day3にはプレゼンテーションがあります。自分が調べたことについて英語で発表が出来るように、しっかりと準備をしていきたいと思います。Day3でも積極的にコミュニケーションをとり、英語力をのばしていきたいです。

English Camp - Day 1 (冬季イングリッシュキャンプ)

今回のEnglish Campはコロナ禍によりオーストラリアへ行けない代わりにと先生方とNOVAホールディングス株式会社の人たちが企画してくださったキャンプです。今回は希望者参加型となり11人の生徒と2人の先生(アメリカ出身のJon先生とイギリスのイングランド出身のNoel先生です)が集まり行いました。類型からは2年生が1名、1年生は4名参加しています。

12月26日に一日目が始まりました。

初めは知らない人が多く、緊張しているせいなのかほとんどの生徒があまり話していませんでした。しかし、英語で自己紹介と質問をしていき、だんだんと話すようになりました。

英語で話すことは大変ではありましたが、先生方が間違ったことを教えてくれるので、間違ってもいいから話してみようと頑張っていました。

自己紹介のほかにも質問したいとき、どうすればいいのかや海外へ旅行した時に行う入国審査、飛行機に乗る前と後に役に立つ英会話などを教えていただきました。ずっと、座っているのではなく立って体も動かしながら英語を学びました。

学んだのは英会話だけではなく、心理学も学びました。人が嘘をついた時どんな行動をとるのかや広告を作るときどんな見せ方をするのか、を学びました。

今回の経験は英語を積極的に使っていこうという企画なので残りの二日も頑張ります。

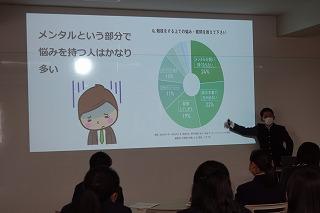

25 心理学共同演習⑤(76回生2年教育実践)

12月2日(金)に神戸大学の大学院生の方々に来ていただき、心理学共同演習の5回目を行いました。今回の共同演習では、アンケートからの分析方法や発表資料の作り方、結果と考察の違いなどを教えていただきました。研究成果を発表する、12月18日の甲南大学リサーチフェスタに向けて、準備を進めていきました。

8 3年間のまとめ(3年教育探求)

12月5日(月)に教職類型にいた3年間のまとめとして1人1人発表しました。

教職類型に入る前の面接での思い出や、ここに入って成長できたことなど、たくさんの話を聞くことが出来ました。1人1人話す内容は違っていましたが、1つだけ共通していることがありました。それは、「教職類型に入ってよかった」ということです。

実習や講演などを通じて成長したこと。そして、最高の先生方・最高の仲間といた3年間はかけがえのない宝物です。

3年間教職類型にいて本当に楽しかったです!今までありがとうございました!!!

7 研究レポート発表会(3年教育探求)

11月7日(月)~11月25日(金)の5回に渡って研究レポートの最終発表会を行いました。

3年間の集大成なので限られた時間の中でひとりひとりが最高の発表になるように一生懸命準備しました。笑いが起きる発表や,あっと驚くような発表があり互いの良い点を見つけあうことができ有意義な時間となりました。残り少ない活動も頑張りたいです。

特別支援教育講演会(77回生1年生教育・心理入門)

21.特別支援教育講演会

11月28日(月)に県立のじぎく特別支援学校特別支援教育コーディネーターの福田容子先生に講演会をしていただきました。

現在の特別支援教育とその実践例について疑似体験を含めながら特別支援教育とはどういうものなのか、特別支援教育を必要とするのはどのような子どもか、どのような接し方をすればいいのかなどたくさんのことを教えていただきました。

左の写真は疑似体験をしている様子です。手袋をつけて紙の枚数を数える人に対して周りの人が「早く!早く!」とせかすことで実際に枚数を数えている人が焦ってしまい、より数えるのが遅くなってしまいます。この体験から児童の行動に対して「早くして」と焦らせてしまうのではなくゆっくり見守ることの大切さを知りました。

また、目にペットボトルをあて、風景を見ることで視野が狭くなり1人1人の見る視点が違ってくるということから、児童もそれぞれ興味関心を持つものが違うため、指示を出していても見ているところが違うかもしれないということが分かりました。そのため指示をするときは簡単で具体的な指示を出すことの大切さを実感しました。

特別支援学校に通う児童はそれぞれ好きなこと苦手なことがあるため、1人1人のことをたくさん知り、その子に合わせた環境を作ることで、できることを増やそうとしています。先生方は日々子どもたちの情報を集め、周りと共有し児童がより良い学校生活を送れるようにしていることを知りました。また、このような支援は特別支援学校に通う児童だけが必要としているのではなく、すべての児童に必要な支援であるため、通常学級でも行うべきなのだと気づきました。

今回の講演で学んだことを生かし、今後の類型の活動でより視野を広げ、学びや気づきがあるようにしていきたいです。

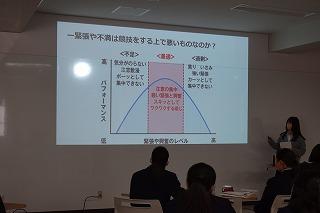

心理学入門講座②(77回生1年生教育・心理入門)

20 心理学入門講座②

11月14日月曜日に黒田恭史教授にお越しいただきました。

今回の講習では、『教育を科学する』ということをテーマに、科学と教育とをどう結び付けるのかということを学びました。具体的には、子供の視線がどのように動いているのかを見ることができるアイトラッカーという機械を使い、子供が問題を解くときにどのようなところでつまずいているかを調査されていました。またこのアイトラッカーは、夏に訪問した同志社大学赤ちゃん学研究センターでも使われており、そこでのアイトラッカーの使われ方との違いもたくさんあって面白かったです。

黒田教授のお話を聞いて、科学の将来性や人間の考えを数値化し、理解するという新たな考え方について触れることが出来ました。それと同時に、人の感情を理解することの難しさも改めて認識させられました。そして、これからどんどん開発される新たな科学技術について、より興味を搔き立てられる1時間になりました。

24心理学共同演習④(76回生2年教育実践)

11月25日(金)に神戸大学の大学院生の方々に来ていただき、心理学共同演習の4回目を行いました。今回の共同演習では、1学期に各班のテーマごとに全校生徒にとったアンケートを元に今後の活動で仮説をどのように立証して行くかなどのアドバイスを頂きました。私たちだけでは今後どう進めていくか分からない部分が多かったので、大学院生の方々に教えて頂き、とても勉強になりました。

また、これまでの心理学共同演習で、研究の進め方が分かってきたので、自分が意見を出すと大学院生の方に賛成してもらえることが増え嬉しかったです。

今回教えて頂いたことを今後の心理学演習にも活かしていきたいです。

22中学校観察実習事後学習(76回生2年教育実践)

11月4日(金)、7日(月)の2日にわたり中学校観察実習の事後学習を行いました。

中学校観察実習を通して学んだこと、気づいたこと、知らなかったことなどを発表しました。今回は、制限時間(2分〜2分半)を設けて発表し、時間内に要点をまとめて発表するという難しさがありました。この経験も、将来役に立つのかもしれません。

小学校観察実習事後学習(77回生1年生教育・心理入門)

18 小学校観察実習事後学習

小学校観察実習の事後学習では、お礼状の作成とスピーチを行いました。

10月27日(木)から11月10日(木)まで小学校観察実習でお世話になった夢野の丘小学校、会下山小学校の先生と児童に向けてお礼状を作成しました。お礼状を作成するにあたって、正しい言葉遣いや文章構造、学年に応じた漢字の使い分けを意識し、感謝の気持ちが伝わるよう試行錯誤して書き上げました。

スピーチは一人ずつクラス全員の前に立って行いました。それぞれが小学校観察実習を通して学んだことや、感じたことを伝え合いました。それぞれの発見したことや気づいたことが全く異なっていて、自分が見つけることのできなかった先生方の工夫を発見することができました。

この実習で学んだことをそれぞれの将来や、学校生活に生かしていきたいです。

会下山小学校観察実習(77回生1年生教育・心理入門)

16 小学校観察実習(会下山小学校)

10月25日、会下山小学校に小学校観察実習に行きました。この観察実習では先生の立場で児童と接し様々な気づきや学びがありました。各学年、各クラスの朝から5時間目までを観察し、授業の中での児童との関わり方や、主体的、対話的な授業の作り方を学びました。また、休み時間も児童と一緒に過ごし、その中での関わりかたも学びました。観察実習の中で児童の注目を集める方法や児童同士のトラブルへの対応の様子、低学年と高学年の児童への接し方の違いなどをみて、改めて「教師」という仕事の大変さや難しさを感じました。子供たちが休み時間に遊んでいる間に宿題の丸つけや次の授業の準備をしている先生の姿を見て、子供たちの見えないところでも児童のことを1番に考えて行動していると感じました。

最後に、1日の振り返りとまとめとしてカンファレンスを行いました。それぞれ自分が実習を通して気づいたことや学んだことを発表してみんなと共有し、さらにお互いに質問し合い考えを深めることができました。また、自分とは異なる視点で視察している人もいて、この観察実習を充実したものにすることができました。今回学んだことを今後の類型の授業や、将来に生かしていきたいです

夢野の丘小学校観察実習(77回生1年生教育・心理入門)

15 小学校観察実習(夢野の丘小学校)

10月24日に夢野の丘小学校にて小学校観察実習を行い、1つのクラスを2人から3人で観察をさせていただきました。

まず、先生が授業や児童との関わりをどのように指導されているかを観察して記録しました。休み時間には児童と話したり、遊んだりして児童と触れ合い、清掃も一緒に行いました。児童の学習のサポートをすることもあり、小学校の内容でも教えることはとても難しく、「教師」の凄さを実感しました。また、小学校の先生がどのようにして児童からの注目を集めているのかや、休み時間の先生の過ごし方など児童側からは分からない陰での先生の仕事も観察することができました。

児童の下校後に全ての類型生徒が集まりカンファレンスを行いました。カンファレンスでは、その日の活動を通しての感想や気づきを発表したり、生徒同士で質問をしたりしました。最後にカンファレンスに参加してくださった小学校の先生に、どういう意図がありその行動をしたのかなど活動中に起こった疑問などを質問しました。先生方は丁寧に答えてくださり、様々な場面に応じて様々な配慮があり、私たちでは気づくことのできなかったことも教えていただき、さらに考えを深めることができました。

今回の実習で小学校の先生の仕事を近くで見て、さらに「教師」という仕事に魅力を感じました。

小学校観察実習事前学習(77回生1年生教育・心理入門)

14 小学校観察実習事前学習講演会

10月13日(木)夢野台高校のYumeno Research roomにて、夢野の丘小学校から野間 淳二 教頭先生に来校いただき、講演会を開いてくださいました。

この講演を通して野間先生からは多くのことを教えていただきました。教員として大切なこと、教員になるための努力をていねいに話していただきました。普段から教育に携わっている方からのお話ということもあり、今後の生活に役立つこともたくさんありました。

時代は常に進んでいます。令和のこどもに求められることがあります。それは予想困難な未来社会を自分らしく生き抜くことです。それを実現させるために教師はICTを活用することや、「主体的・対話的で深い学び」のある授業を行うことが大切です。

今回教えていただいたことを今後の類型の活動や日々の暮らしに役立たせていきます。また、教育・心理類型に興味がある方はぜひ参考にして、受験にも活用して欲しいです。

21 学校説明会 11/3:うはらホール(東灘区文化センター)

11月3日(水)にうはらホール(神戸市立東灘区文化センター)で学校説明会が行われました。学校紹介ビデオや教員、生徒による教育・心理類型についての説明で夢野台高校の雰囲気や類型の取り組みについて知っていただけたと思います。

来てくださった方々に楽しんで聞いてもらえるよう様々な工夫をしました。途中じゃんけんや、クイズする場面がありましたが、皆さんが積極的に参加してくださり、私たちも楽しんで進行することができました。発表後の質問タイムでは、2年生は教職類型、1年生は教育・心理類型と類型の事業の一部が変わったことによって2年生では分からないことを1年生が代わりに答えてくれたおかげで、質問に対して正確に答えることができました。本番までに2回のリハーサルを行い、指摘をいただいたところを皆で徹底的に改善したことで、とても良い発表ができたのではないかと思います。

20中学校観察実習(西代中学校)(76回生2年教育実践)

10月31日、11月1日に西代中学校で観察実習をさせて頂きました。

去年は小学校へ行かせて頂いたので、小中の違いなども知ることが出来ました。カンファレンス(協議会)では、去年よりも深い話し合いをすることができ、良かったです。とても貴重な経験になりました。この経験を今後の類型の活動や将来に繋げていきたいと思います。

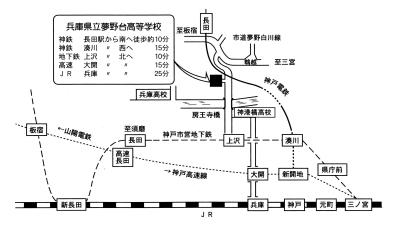

兵庫県立夢野台高等学校は、大正14年(1925)創立。

本年、令和7(2025)年10月10日に創立100年目を迎えました。今後もよろしくお願いします。

100周年のキャッチフレーズとロゴです!

未来へ蔦(つた)える

夢高キャラクター

「かずらちゃん」

「つたぽん」

気象警報発表時および交通途絶時等の対応 については、 こちら から。