SSH

五国SSH連携プログラム「地学オリンピック講座」を行いました

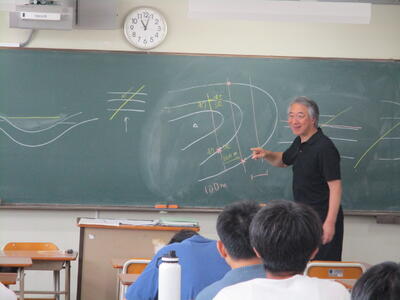

令和6年9月29日(日)に姫路東高校で、五国SSH連携プログラム「地学オリンピック講座」を行いました。地学オリンピックの問題を解いたり、それに関係する実験や実習を通して、地学に対する興味・関心を深めるとともに、地学オリンピックに挑戦しようとする意欲を養うことを目的とした講座です。7校29名(本校含む)の高校生が参加し、川勝和哉主幹教諭から地学についての講義を受け、地学オリンピック過去問題を用いて、問題の意図や考え方について話し合いました。また、グループごとに地質図の作図演習も行いました。終始、議論が途切れることはなく、あっという間の時間でした。議論の中で、「そうやったんや!」「中学校で学んだ知識がつながっている!」という声が多数聞こえ、気づきの多い有意義な時間となりました。

|

|

|

|

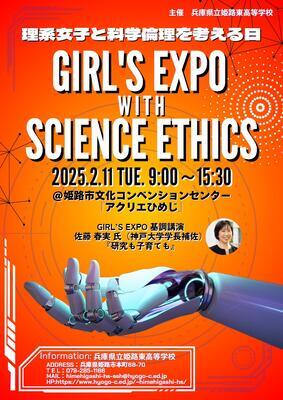

「理系女子と科学倫理を考える日 ~Girl’s Expo with Science Ethics~」の募集要項をUPしました

「理系女子と科学倫理を考える日 ~Girl’s Expo with Science Ethics~」の募集要項をUPしました。

発表、見学ともに事前申し込みが必要です。

奮ってお申込みください。アクリエひめじでお待ちしています!

https://dmzcms.hyogo-c.ed.jp/himehigashi-hs/NC3/SSH/page_20211208102937

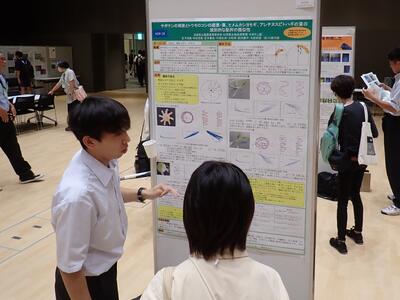

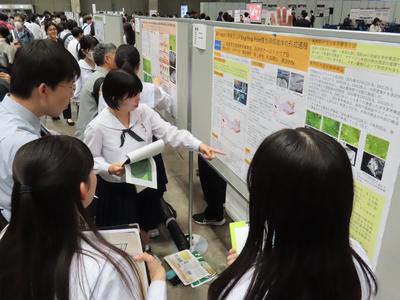

日本植物学会第88回大会でポスター発表を行いました

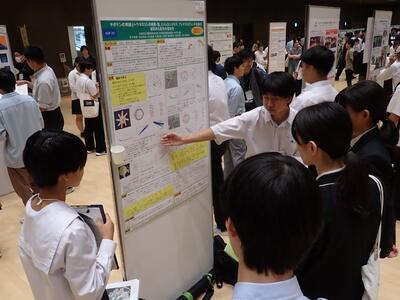

令和6年9月16日(月)に、ライトキューブ宇都宮で行われた日本植物学会第88回大会 高校生ポスター発表で、科学部生物系研究部のサボテン班がポスター発表を行いました。タイトルは「サボテンの刺座とトウモロコシの穎果・葉、ヒメムカシヨモギ、アレチヌスビトハギの葉の規則的な配列の類似性」です。昨年度、研究を進めていたサボテンの刺座配列の螺旋方程式を用いて、今年度はサボテン以外の植物についても同じように螺旋方程式を用いることができるかを研究しています。今回の発表では、トウモロコシやヒメムカシヨモギ、アレチヌスビトハギについて研究した内容について発表を行いました。たくさんの助言や質問をいただき議論することができました。生徒たちは有意義な時間を過ごしました。

|

|

|

|

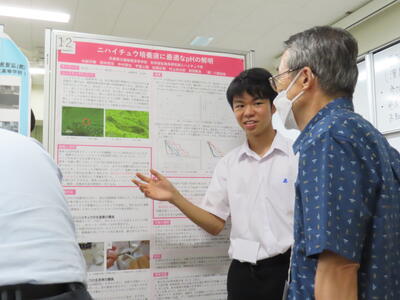

日本動物学会第95回大会 高校生発表で優秀賞を受賞しました

令和6年9月14日(土)に、長崎大学で行われた日本動物学会第95回大会の高校生発表で、科学部生物系研究部のニハイチュウ班がポスター発表を行い、優秀賞を受賞しました!発表のタイトルは「ニハイチュウ培養液に最適なpHの解明」です。参加生徒は、自分たちの研究について、いきいきと楽しそうに発表し、さまざまな方と議論を重ねました。また、有益な助言をたくさんいただきました。参加生徒は、今回の発表でいただいた助言や質問をすべて記録し、今後の研究に活かそうとする姿も見られました。

|

|

|

|

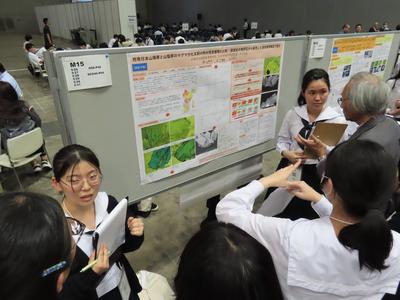

日本地質学会でポスター発表を行いました

令和6年9月8日(日)に山形大学で行われた日本地質学会第131年学術大会 Jrセッションで、科学部地学系マグマ班がポスター発表を行いました。タイトルは、「オーストラリア南東部ニュー・サウス・ウエールズ州南東部沿岸Bingi Bingi Pointの複合深成岩体のマグマ分化末期の環境 ―角閃石の波状累帯構造に基づいて―」で、昨年度行ったオーストラリア海外研修で採取した試料から発見した波状累帯構造について発表しました。聴講のために多くの方が集まり、与えられた時間を超えても議論が続きました。審査結果は後日発表される予定です。

|

|

また、同日に行われたポスターコアタイムで、SSH推進部長の川勝和哉主幹教諭がポスター発表を行いました。タイトルは、「高校生の海外での露頭調査と岩石鉱物学的研究-「高校生らしさ」とは何か-」で、今までの多くの高校生の発表に対する反応に対しての違和感や思いを述べられました。多くの方が共感し、自由闊達な意見交換が行われました。

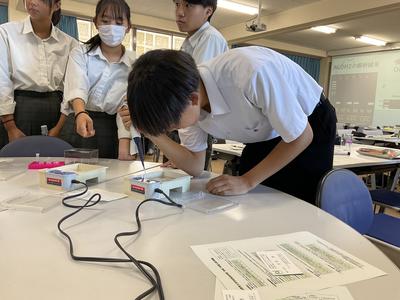

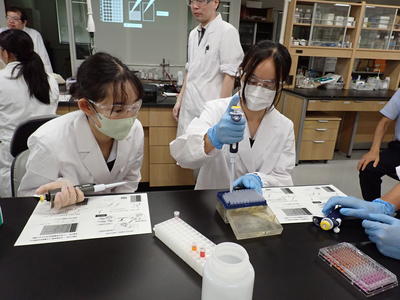

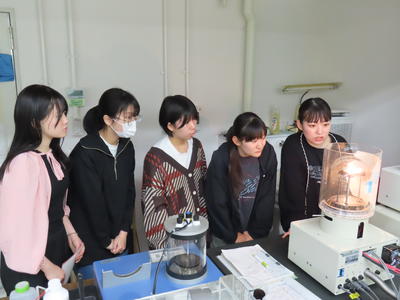

五国SSH連携プログラム「DNA情報を探究活動に利用する」に参加しました

令和6年8月27日(火)に県立小野高等学校で、五国SSH連携プログラム「DNA情報を探究活動に利用する」が行われました。2年次生徒5名が参加し、自身の口腔上皮のDNAを用いて、ALDH2(アルデヒド脱水素酵素)や嗅覚受容体遺伝子(OR6A2)の分析を行いました。ALDH2とはアセトアルデヒドを分解する酵素です。また、OR6A2とは人間が持つ嗅覚受容体遺伝子のうちの一つで、パクチーの好き嫌いがこの遺伝子に関係しているといわれています。電気泳動法を用いて自身の遺伝子がどんな型なのかを調べ、アルコールを分解しやすい遺伝子なのかを分析したり、パクチーのにおいの好き嫌いが遺伝子の分析結果と一致するのかを確認しました。自身の遺伝子を用いた実験に、参加生徒は夢中で取り組みました。

|

|

|

SKYSEF2024で最優秀賞(口頭発表の部)を受賞しました!

令和6年8月20日(火)~23日(金)に静岡県で「21世紀の中高生による国際科学技術フォーラム(SKYSEF)」が清水テルサ(静岡県)で開催されました。これは国内だけでなく、イタリア、台湾、タイ、グアムからも高校生が来日し、参加する国際的なフォーラムです。今年度は、国内12校、海外11校から高校生が集まりました。

|

|

|

|

|

姫路東高校からは科学部地学系マグマ班の生徒4名が参加し、「Late Magma Differentiation of Bingi Bingi complex, Southeast NSW, Australia-Based on Oscillatory Zoned Structure of Amphiboles of Granitoids-」というタイトルでポスター発表と口頭発表を行いました。この発表は、今年1月にオーストラリアで調査した岩石についての内容で、口頭発表の部で最優秀賞(1位相当)を受賞しました。

|

|

発表の他に、基調講演や班ごとのワークショップなどのプログラムもありました。発表や説明等、すべて英語で行われます。生徒たちは、さまざまな国の高校生と積極的にコミュニケーションをとり、意見交換を行いました。

|

|

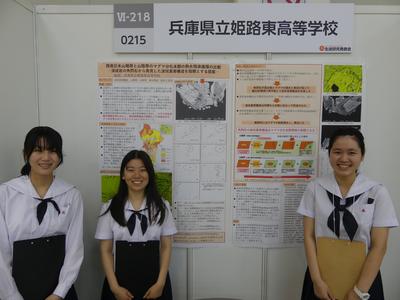

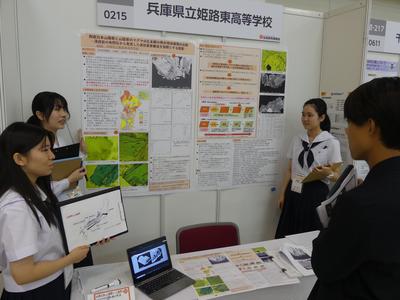

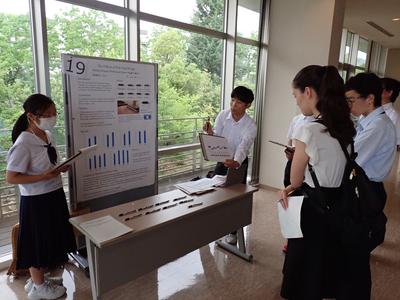

SSH生徒研究発表会でポスター発表を行いました

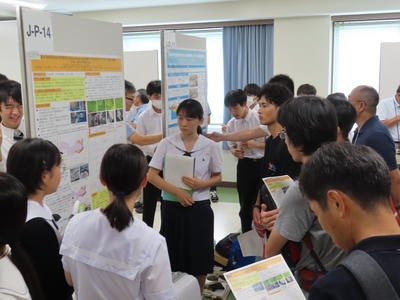

令和6年8月6日(水)~8日(金)に神戸国際会議場で「SSH生徒研究発表会」が行われ、全国のSSH指定校の生徒がポスター発表(全231件)を行いました。姫路東高校は、科学部地学系マグマ班が「西南日本山陽帯と山陰帯のマグマ分化末期の熱水残液循環の比較-深成岩の角閃石から発見した波状累帯構造を指標とする提案-」というタイトルでポスター発表を行いました。この研究は、科学部が先輩から後輩へと受け継がれており、専門的で非常に高度な内容です。そのため多くの難しい質問をいただきましたが、生徒はすばらしい対応をみせていました。「高校生で本当にここまでできたのか?」という疑いの目が向けられるほどの内容でしたが、生徒たちは自分たちが進めている研究について堂々と発表しました。残念ながら最終選考には選ばれませんでしたが、多くの人と議論したり、他校の発表を聴講することができ、有意義な時間を過ごすことができました。

|

|

女性研究者と学ぶ実験講習会に参加しました

令和6年7月30日(火)に県立龍野高等学校で「女性研究者と学ぶ実験講習会」が開かれ、1年次生2名が参加しました。講師は、神戸女学院大学人間科学部環境・バイオサイエンス学科教授の高岡素子先生で、「高分子化合物に対する酵素反応」というテーマで実験を交えた講義をしてくださいました。

はじめに酵素の歴史や、体内でのアルコール分解、たんぱく質の分解などの身近な酵素について教えていただきました。その後、パイナップルとゼリーを用いた実験を行いました。缶詰と生の2種類のパイナップルをそれぞれ寒天ゼリーとゼラチンゼリーの上に乗せ、ゼリーの変化を観察して気づいたことを班ごとに共有し、ポスターを作成して発表を行いました。

|

|

また、神戸女学院大学大学院生から「大学での生活、大学院での研究」について教えていただき、講師の先生や大学院生との座談会も行われました。志望する学部や大学でやりたいこと、今気になっていることなどについて意見交換し、有意義な時間を過ごしました。

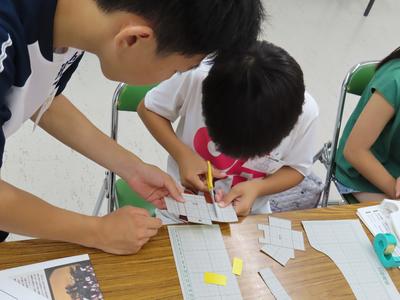

科学部が出前授業を行いました

令和6年7月24日(水)に荒川公民館で、科学部が出前授業を行いました。「光の正体を見てみよう」というテーマで行い、近隣の小中学生18名が参加しました。

はじめに科学部生徒が、光を拡大したときの光の形についてクイズを用いながら説明し、その後、参加者はそれぞれ、厚紙とCD片から分光器を作製しました。分光器を覗くと虹が見えることから、なぜ虹が見えるのかについても科学部生徒が説明しました。参加した小中学生は、実際に見て感じたことや気づいたことについて楽しそうに話し合っていました。また、出前授業を行った科学部生徒は、「なぜ虹色になるのかを理解してもらえてよかった。理系かどうかに関わらず、自然科学というものに興味を持ってもらいたい。」と話していました。

|

|

|

|

第1回「薬学への誘い」に参加しました

令和6年7月20日(土)に神戸薬科大学で第1回「薬学への誘い」が行われ、生徒7名が参加しました。

これは、大学の施設を使った少人数での体験講座で、薬学に通じる応用化学や細胞学など幅広い分野の講座があります。年間3回開催され、今回は「医薬細胞生物学研究室」「薬理学研究室」の2つの研究室を訪問しました。

医薬細胞生物学研究室では、薬用植物や培養細胞を観察し、薬用植物のバイオテクノロジー研究について教えていただきました。

また、薬理学研究室では、酸化ストレスが引き起こす細胞死をどのように評価しているのかについて体験し、理解を深めました。

参加した生徒たちは、実際に研究を進めている研究室の雰囲気を肌で感じ、自分の目で見たり体験することで興味関心が広がりました。

|

|

|

|

令和6年度 第1回運営指導委員会を行いました

令和6年7月18日(木)の午後に第1回運営指導委員会を行いました。運営指導委員として5名の先生がご参加くださり、兵庫県教育委員会主任指導主事と本校教職員あわせて37名が参加しました。

<運営指導委員の先生方>

| 文教大学 非常勤講師 | 久田 健一郎 先生 |

| 神戸大学 名誉教授 | 波田 重煕 先生 |

| 京都教育大学 名誉教授 | 村上 忠幸 先生 |

| 九州大学大学院医学研究院保健学部門 講師 | 丸山 マサ美 先生(書面参加) |

| 元公益財団法人中谷医工計測技術振興財団 参与 | 寶田 馨 先生 |

はじめに、本校SSH推進部長の川勝和哉主幹教諭が、本校のSSH事業の概要や今年度の事業計画について説明し、年次主任が各年次の探究活動の様子について説明しました。

その後、運営指導委員の先生方から本校SSH事業に関するご助言や、午前に行った生徒研究前期発表会の感想をいただきました。どの先生からも「生徒たちのプレゼンテーションが上手になった」と褒めていただき、「生徒たちの生活に密着した疑問が増え、日常生活の中で感じた科学を楽しんでいて、教員全員で取り組んでいる成果だ。」とのお言葉もいただきました。「第Ⅰ期としてはこれ以上ないぐらいの成果」とも言っていただきました。しかし、一度に多くの生徒が発表するため、「会場の広さに対して、発表数が多すぎる。そのため、聞き取れないところがあって残念だ」という感想もいただきました。

先生方からいただいたアドバイスを次回の発表会や今年度のSSH事業に活かします。

運営指導委員の先生方、ありがとうございました。

|

| 生徒研究前期発表会からご参加くださった運営指導委員の先生方 |

令和6年度 生徒研究前期発表会を行いました

令和6年7月18日(木)に「令和6年度生徒研究前期発表会」を行いました。1年次生はHR教室で、3年次理系生徒は体育館で発表を行い、2年次生と3年次文系生徒が聴講しました。

1年次生は、4月から約3か月間行ってきたミニ探究の発表を行いました。手書きでポスターを作成して初めての発表に臨みました。写真やグラフを用いたり、強調したいところは色を変えるなど、どの班のポスターにも工夫が見られました。また発表では、原稿に頼らず自分たちの言葉で伝えようとする生徒が多く見られました。質疑応答では上級生からの質問に、自分たちの研究について理解してもらおうと丁寧に対応していました。

3年次生は2年次から継続してきた研究の最終発表を行いました。昨年度4月から研究をスタートし、昨年度1月の生徒研究後期発表会での反省や助言をふまえて、必要な箇所は修正しながら研究を進めてきました。当日は、発表だけでなく質疑応答にもしっかりと対応していました。また、聴講時には積極的に質問し、活発な意見交換を行っていました。ともに聴講していた下級生は、これからの自分たちの探究活動について考える機会になったと思います。

|

|

|

|

令和6年度 第5回データサイエンスコンテストが始まりました

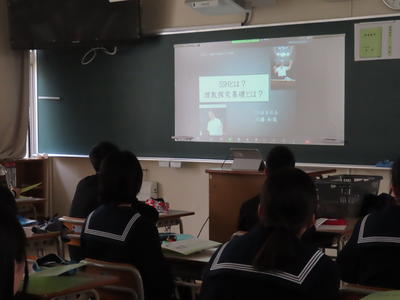

令和6年7月14日(日)に第5回データサイエンスコンテストのキックオフイベントがオンラインで開催され、2年次6名が参加しました。

このコンテストは日本・オーストラリア・台湾の3か国の高校生が共同で行うトラベルプランコンテストです。各国2名ずつ計6名で構成されるチームごとに、各種オープンデータに基づいて、魅力的な日本のトラベルプランを創造し、英語でプレゼンテーションします。また、最優秀賞を獲得したチームには、自分たちが提案したプランに基づく実地研修の機会が与えられます。

キックオフイベントでは、チーム分けの発表や課題の提示、審査基準の発表が行われました。参加した生徒はチームのメンバーとZoomを用いて英語で会話し、プレゼンテーションに向けての打合せを行いました。

これから約2か月かけて、チーム内で連絡を取り合いながら、トラベルプランを考え、レポート資料を作成します。書類審査の結果は、10月初旬に発表される予定です。

|

|

10th Science Conference in Hyogo で発表を行いました

令和6年7月14日(日)に「10th Science Conference in Hyogo」が神戸大学で行われ、2年次生2名が発表を行いました。発表タイトルは「The Effects of Pen Grip Design(ボールペンのグリップの形状と滑りやすさの関係)」で、発表および質疑応答をすべて英語で行いました。

本校の発表だけでなく、他校の発表や神戸大学大学院の助教による講演もすべて英語で行われました。参加した生徒は、質問に丁寧に対応し、他校の発表に対しても質問する等、英語でのコミュニケーションを積極的に行っていました。

|

|

第1回探究情報交換会を行いました

令和6年7月4日(木)に第1回探究情報交換会を行いました。テーマは「課題研究のテーマ決定について」で、本校教員の他、他の高校や近隣中学校の教員、姫路市教育委員会の職員など計23名が参加しました。

はじめに、姫路南高校の実践発表、姫路東高校の実践発表を行い、それぞれの学校での探究活動の現状について、具体的な実践例を交えながらお話いただきました。

|

|

その後、班別で情報交換を行いました。どの学校もテーマの決定や生徒への助言など、探究活動を行う上での課題を抱えており、他校の先生方の意見を聞いて、その課題を共有しました。また、中学校では探究活動を行うのが難しいという現状も教えていただきました。中学校での様子と高校での様子を互いに知ることができ、また、中学校での探究活動がなぜ「難しい」のかについても議論を深めることができました。

|

|

第2回は12月初旬に行う予定です。

アラカルト講座&サイエンスカフェを行いました

令和6年6月21日(金)に1年次を対象とした「アラカルト講座」と全年次の希望者を対象とした「サイエンスカフェ」を行いました。

「アラカルト講座」では、12名の先生方に研究の専門分野や社会との関係等についての講義をしていただきました。生徒たちは自身が希望する2つの講座を受講しました。どの講座でも専門的な内容をわかりやすく説明していただき、探究活動の進め方や自分の進路について考えるためのアドバイスもたくさんいただきました。講義後、友人と受講した講座の内容について話し合う生徒の姿をたくさん見かけました。生徒たちの興味関心の幅が広がり、とても充実した時間となりました。

|

|

|

|

|

三田村 宗樹 先生 大阪公立大学 名誉教授 |

岸本 直子 先生 関西学院大学工学部 教授 |

鶴田 宏樹 先生 神戸大学価値創発部門長・准教授 |

柴田 正輝 先生 福井県立大学恐竜学研究所 教授 |

|

|

|

|

|

斗内 政吉 先生 大阪大学レーザー科学研究所 教授 |

亀井 康富 先生 京都府立大学生命環境科学研究科分子栄養学研究室 教授 |

山田 隆子 先生 姫路大学看護学部 准教授 |

野村 美治 先生 アース製薬株式会社研究開発本部 研究部アドバイザー |

|

|

|

|

|

瀬戸山 晃一 先生 京都府立医科大学医学基盤教育部長 大学院医学研究科医学生命倫理学 主任教授 医学部医学科人文・社会科学教室 教授 |

増田 弘治 先生 京都府立医科大学人文・社会科学教室 研修員 讀賣新聞大阪本社 記者 |

鳴沢 真也 先生 兵庫県立大学自然・環境科学研究所 専任講師 |

伊藤 美津枝 先生 シスメックス株式会社臨床戦略・学術本部 学術二部 シニアプランナー |

|

アラカルト講座の様子 |

トコジラミの実験の様子 |

アラカルト講座終了後、講師の先生方と自由に会話ができる「サイエンス・カフェ」を行いました。1年次だけでなく、探究活動の進め方や進路に悩む2年次と3年次の生徒も集まり、自分の受講した講座以外の先生のお話を聞いたり、講座内で気になったことを質問したり、進路についての相談をしたりしました。また、生徒だけでなく、教員も参加し、計23名が先生方との会話を楽しみました。終始笑い声が絶えず、話が尽きることもなく、あっという間の時間でした。

日本地球惑星科学連合(JpGU)2024年大会でポスター発表を行いました

令和6年5月26日(日)に幕張メッセ(千葉県)で日本地球惑星科学連合(JpGU)2024年大会の「ポスター発表」に科学部のマグマ班とオーストラリア班が参加し、ポスター発表を行いました。

テーマは、マグマ班が「西南日本山陽帯と山陰帯のマグマ分化末期の熱水残液循環の比較 -深成岩の角閃石から発見した波状累帯構造で推定-」、オーストラリア班が「豪州NSW州南東部沿岸Bingi Bingi Point複合深成岩体の形成過程」です。どちらも角閃石から発見した波状累帯構造に関する研究についての発表で、マグマ班は国内の岩石、オーストラリア班は海外の岩石を対象としています。発表を通して、専門家や他校の高校生など、多くの方と議論を行うことができました。

|

|

|

|

京都大学で岩石薄片の分析をさせていただきました

令和6年5月11日(土)、12日(日)に京都大学でEPMA分析をさせていただきました。

今回分析した岩石は、令和6年1月末のオーストラリア海外研修で採取した岩石試料の薄片です。校内で偏光顕微鏡を用いて薄片を調べた結果、角閃石から波状累帯構造が複数見つかり、成分を詳しく調べるため、京都大学にあるEPMA分析装置を使わせていただきました。参加した生徒は、京都大学大学院の学生から分析装置の使い方を教わった後、一般の高校生では普段扱えないような分析に生徒自ら取り組みました。今後、分析の結果を処理するプログラムを組んで研究をすすめます。

|

|

|

|

EPMA(Electron Probe Micro Analizer):X線ビームを照射して、3μm範囲内の成分を分析する装置

理数探究の授業が始まりました!

理数探究基礎(1年次)、理数探究・科学倫理(2年次)、理数探究(3年次)の今年度の授業が始まりました。

1年次と2年次は、それぞれ初回の授業でSSH推進部長の川勝主幹教諭から姫路東高校のSSH研究開発テーマや探求と探究の違い、探究で大切なことなどについての講義を受けました。また、2年次は科学倫理についてのガイダンスも受けました。次回の授業では班別に分かれ、テーマを設定します。

3年次は、昨年度の研究を継続して取り組みます。

|

|