教育・心理類型の取り組み

西オーストラリア大学オンライン交流(77回生2年生教育・心理実践)

8 西オーストラリア大学オンライン交流

今回私たちは、西オーストラリア大学の学生の皆さんとオンラインで交流をしました。今回は今までの国際交流とは違い、日本語でのプレゼンテーションを行いました。日本語でプレゼンテーションをするため今までに比べて簡単だと思っていたけれど、日本語が母国語ではない人たちに伝わりやすいスライドや、話す内容、話し方などを工夫をしないといけなかったため、今まで以上に準備が大変でした。プレゼンテーションの内容については、日本のお笑いや、プリクラ、関西弁などいろんなものについてのプレゼンテーションがあり、とても面白いプレゼンテーションがたくさんありました。

また交流本番ではプレゼンテーション以外にも、オーストラリアの文化、社会、観光地などについて質問をすることができました。例えば、「多民族国家の大変なところ」など、実際に住んでいる人たちのリアルな声を聞くことができて、会話をしていてとても面白かったです。

国際交流のプログラムはこのオーストラリアで終わりになりますが、今までの国際交流で学んできたこと、現地の皆さんから実際に聞いたことなど、これからの類型の活動に活かしていきたいです。

03志望理由書作成講座(76回生3年教育探求)

5月29日(月)に兵庫教育大学の西盛康子先生にお越しいただき、志望理由書の作成方法について教えていただきました。

志望理由書を書くポイントとして、自分だけのエピソードを書くことや教員になろうと思ったきっかけを書くことが大切だと教えていただきました。また、志望理由書を書くにあたって、どのような教員になりたいのかを自分に問いかけることが大切だと教えていただきました。志望理由書の例なども見せていただいたので、分かりやすかったです。

今回の講演では、志望理由書の作成方法だけではなく、教員の仕事の魅力やエンパワーメント(湧活)についても教えていただいたので、とても良い経験になりました。

今回の講座で学んだことを今後の志望理由書の作成で活かして行きたいです。

類型新入生歓迎会(77回生2年生教育・心理実践)

5月8日に本校の多目的ホールで類型新入生歓迎会を行いました。この日に向けてレクリエーション講座を受けて、類型1年生を歓迎するゲーム内容を考えてきました。私たちの班は「バラバラアンサー」というゲームを行いました。このゲームは班員がどのような回答をするか予想して、お題に沿ったバラバラの回答をするゲームでした。このゲームを通して「相手の考えを予想する力」と「様々な意見を考える力」を引き出すことが目的でした。いざ本番になると、1年生たちはとても楽しんでくれました。答えが見事にかぶらず、とても盛り上がったり、答えがかぶってしまって悔しがったりしました。

今回の活動で学んだことは、人に物事を伝えることの難しさです。伝わったことは聞き手の表情やリアクションなどで確認することができます。今回の活動で、聞き手の表情を確認しながらすることができたのでこれからも人に物事を伝えるときに実践していきたいと思います。

02研究レポート作成講座(76回生3年教育探求)

5月1日(月)に兵庫教育大学大学院から安藤先生をお招きし、研究レポートの作成方法について詳しく教えていただきました。研究は時間がかかって大変なものですが、時間をかけたその分得られるものがあるのだと感じました。書籍や論文などの情報が多い中で自分の研究に必要なものを見極めていきたいと思います。自分の研究と向き合って、良いものを作っていきたいです。

01神戸大学生との交流(76回生3年教育探求)

4月27日(木)に、神戸大学生の方々が教育実習事前指導の一環として、夢野台高校を見学に来られました。その中のプログラムの1つ「生徒との交流」で、私たち教職類型3年生と交流をしました。

人生のターニングポイントや、大学受験の乗り越え方、大学生活についてなどたくさんのことを聞かせていただきました。

受験勉強の方法だけではなく、実際の大学生活や、バイトのことなど普段なかなか聞くことのできない貴重なお話をたくさん聞かせていただき、とても充実した時間になりました。この貴重な経験を今後の探究活動や受験勉強に活かして頑張りたいと思います!

兵庫県立夢野台高等学校は、大正14年(1925)創立。

本年、令和7(2025)年10月10日に創立100年目を迎えます。

100周年の キャッチフレーズ と ロゴ です!

未来へ蔦(つた)える

夢高キャラクター

「かずらちゃん」

「つたぽん」

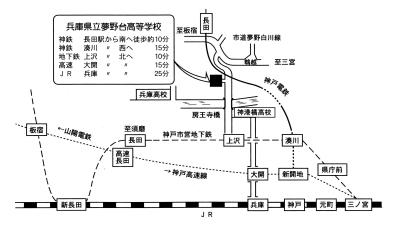

気象警報発表時および交通途絶時等の対応 については、 こちら から。