教育・心理類型の取り組み

7月29日_オーストラリア研修2日目の様子2

今日は午前中からシドニーのタウンホールへと行き、散策を行いました。タウンホールは、シドニーの市役所付近にあり、今日は昨日とは違いホストマザーは別の用事があったので、同じホスト先の友達と2人で散策をしました。

色々なお店があって、中には無印良品やダイソーなど日本の会社や文化が集まったエリアがあり、とても驚きました。そのエリアには、日本語を使った店名や日本のお菓子や食べ物を売っているお店などが見られ、日本のものがシドニーにも浸透していることが分かりました。

特別編_シドニーの休日②

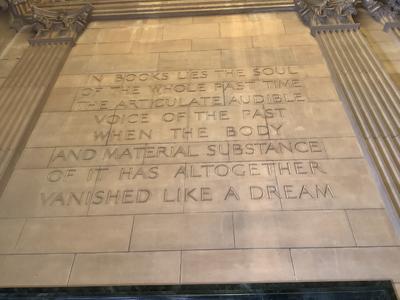

ハイドパークとセント・メアリー大聖堂、ニュー・サウスウェールズ州立図書館

“書物には

過去のすべての時の魂が宿る

肉体や形ある物が

夢のように消え去ろうと

過去の明瞭な肉声は

聞こえる” (仮訳)

特別編_シドニーの休日①

シドニー・タワー・アイ

7月29日_オーストラリア研修2日目の様子1

今日は、月曜日から始まる研修に備え、道のりを確かめようとバスでホストファミリーの家からマッコーリー大学まで行きました。 途中で少し迷いましたが、地図アプリを使ってなんとかたどり着くことでき、嬉しかったです。 また、バス停に行く途中で、色々なお店のある街を通った時に、いくつか日本語で書いてある看板を見つけました。 オーストラリアで日本語の看板を見ることができるとは思っていなかったので、驚きました。今日通った経路で、月曜日に時間通りに学校に着けるよう頑張りたいと思います。

(写真はシドニー市内の街並みです)

7月28日 オーストラリア研修1日目の様子

今日は朝オーストラリアのシドニー空港に到着後、バスで大学まで移動して自己紹介・アイスブ レイクをしました。アイスブレイクでは真ん中の人に指を指された生徒が腕を上に伸ばし、その生徒の隣の生徒がワッと言って腕を伸ばしている生徒の方へ腕を伸ばしました。2つ目は2チームに別れて、チームごとに巨人・エルフ・魔法使いを全身で表現して負けたチームを追いかけて捕まえるというものをしました。どちらも盛り上がり良いアイスブレイクになったと思います。

その後 大学内の施設を見学しました。日本の大学と違い規模が大きかったです。また、先住民のアボリ ジニの文化を大切にしており、研究する建物がありました。

昼食を食べ終えた後、私達は電車に 乗り、オペラハウスに行きました。船からはシドニーの名所が一望でき、とても壮観な景色で した。オペラハウスでは15分ほど地元の人にインタビューを行う活動があったのですが、緊張してなかなか声をかけられず、私は1人にしかインタビューができませんでした。午後はシドニーのことをもっと知れた素敵な時間でした。

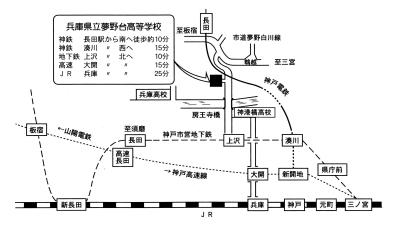

兵庫県立夢野台高等学校は、大正14年(1925)創立。

本年、令和7(2025)年10月10日に創立100年目を迎えます。

100周年の キャッチフレーズ と ロゴ です!

未来へ蔦(つた)える

夢高キャラクター

「かずらちゃん」

「つたぽん」

気象警報発表時および交通途絶時等の対応 については、 こちら から。