SSH

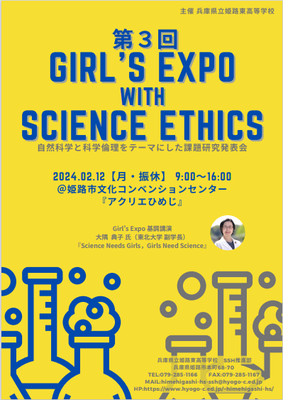

第3回 Girl's Expo with Science Ethics について

令和6年2月12日(月・祝)にアクリエひめじで開催予定の第3回 Girl's Expo with Science Ethicsのポスター、募集要項、参加申込書を掲載しています。

発表は小学生から高校生まで参加可能です。

ぜひご参加ください!

詳細は「SSH(スーパーサイエンスハイスクール)」のページでご確認ください。

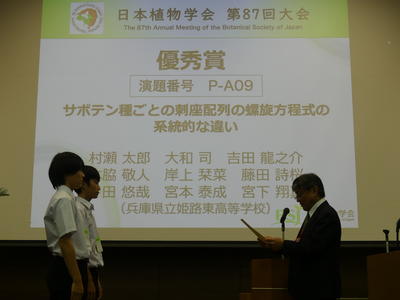

日本植物学会で優秀賞を受賞しました!

9月9日(土)に北海道大学札幌キャンパスで開催された日本植物学会第87回大会の高校生ポスター発表で、本校科学部(サボテン班)が「サボテン種ごとの刺座配列の螺旋方程式の系統的な違い」というテーマで全国2位に値する優秀賞を受賞しました。

|

|

多くの審査員に研究内容を説明し、誠実に質疑応答をしていました。

サボテンの刺座の配列を数式で表現し、種ごとの特徴を明らかにした視点がユニークであると高く評価されました。

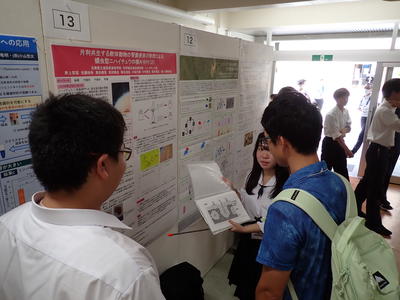

日本動物学会で発表しました

山形大学小白川キャンパスで開催された日本動物学会第94回山形大会(9/7~9/9)において、9月9日(土)に高校生ポスター発表があり、本校科学部生物系生物班(ニハイチュウ班)の生徒2名が、「片利共生する軟体動物の腎嚢表面の形状における蠕虫型ニハイチュウの棲み分け(2)」というタイトルでポスター発表を行いました。

発表時間は短かったですが、大学の先生や全国から集まった高校生と研究を通して交流することができました。学会からは高校生ポスター賞をいただきました。

発表のほかにも「動物学ひろば」という催しがあり、全国のさまざまな研究機関の研究者の方と交流することができました。学会には1日だけの参加でしたが、とても充実した1日になりました。

東京博物館研修に行きました

8月28日(月)、29日(火)の1泊2日で、25名の生徒が参加し、東京博物館研修を行いました。

1日目は国立科学博物館で常設展を見学しました。多くのはく製や化石、標本や体験ブースなどがあり、参加者は実際に自分の目で見て気づいたことや疑問などを友人と話していました。また、研究者の方に積極的に説明を求める生徒もいました。約6時間半の滞在でしたが、「時間が足りなかった。」という生徒の声が多かったです。

2日目は日本科学未来館を訪問しました。特別展「月でくらす展」と常設展を見学しました。IPS細胞をテーマにした倫理の問題を扱うブースや月での無重力体験など、気づいたり、考えたりする体験が多かったです。

本物に触れることで実感をともない、自然科学への興味・関心が深まった2日間でした。

【国立科学博物館での様子】

|

|

|

|

|

|

【日本科学未来館での様子】

|

|

|

|

|

|

|

科学倫理・生命倫理研修会を行いました

8月25日(金)に本校百周年記念館で科学倫理・生命倫理研修会を行いました。

まずはじめに、京都府立医科大学 医学基盤教育部長 大学院医学研究科 医学生命倫理学 主任教授 兼 医学部医学科 人文・社会科学教室 教授 瀬戸山 晃一 先生 に「高校での生命倫理の教育が今なぜ必要なのか~その意義と実践」というテーマで講演していただきました。

|

京都府立医科大学 医学基盤教育部長 大学院医学研究科 医学生命倫理学 主任教授 医学部医学科 人文・社会科学教室 教授

瀬戸山 晃一 先生 |

|

|

その後、本校科学部生徒を対象として、瀬戸山 晃一先生に生命倫理をテーマとして、また本校主幹教諭 SSH推進部長 川勝和哉が科学倫理をテーマとした模擬授業を行いました。

|

|

その後、参加教員によるグループ協議を行い、情報を共有しました。

|

|

グループ協議には、瀬戸山先生にもご参加いただき、活発な意見交換が行われました。