活動記録

SSH

【SSH】SSH生徒研究中間発表会を実施しました

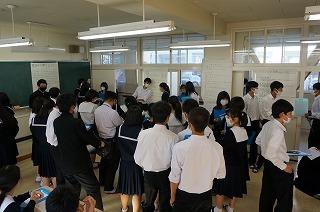

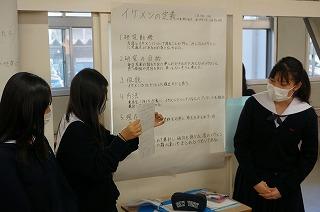

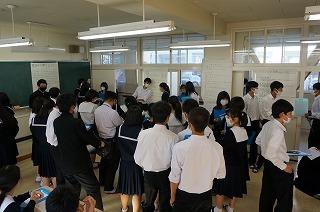

10月27日午後、SSH生徒研究中間発表会を行いました。1年次生がこれまで理数探究基礎で取り組んできた探究活動の報告および本校科学部の研究を、いずれもポスターセッションによる形式で発表しました。

初めての発表ということもあり、最初はどの生徒も緊張していましたが、進行係の生徒の指示によってスムーズに進行していきました。発表後の質疑応答では、想定外の質問に対して答えに窮してしまう、あるいは、ALTの先生から英語で質問されて、どう答えればよいか分からない、といった場面もありましたが、どの生徒にも質問に対して真摯に答えようという姿勢が見られました。

(発表の後は、アドバイスシートをもとに、振り返りを行いました)

(最後に大学の先生方から、ご助言・ご講評をいただきました)

<ご助言いただいた先生方>

蛯名邦禎先生(神戸大学大学院名誉教授)

久田健一郎先生(元筑波大学大学院教授)

竹村厚司先生(兵庫教育大学大学院教授)

村上忠幸先生(京都教育大学教授)

川村教一先生(兵庫県立大学大学院教授)

佐野恭平先生(兵庫県立大学大学院助教)

<生徒の声(抜粋)>

初めての発表ということもあり、最初はどの生徒も緊張していましたが、進行係の生徒の指示によってスムーズに進行していきました。発表後の質疑応答では、想定外の質問に対して答えに窮してしまう、あるいは、ALTの先生から英語で質問されて、どう答えればよいか分からない、といった場面もありましたが、どの生徒にも質問に対して真摯に答えようという姿勢が見られました。

(発表の後は、アドバイスシートをもとに、振り返りを行いました)

(最後に大学の先生方から、ご助言・ご講評をいただきました)

<ご助言いただいた先生方>

蛯名邦禎先生(神戸大学大学院名誉教授)

久田健一郎先生(元筑波大学大学院教授)

竹村厚司先生(兵庫教育大学大学院教授)

村上忠幸先生(京都教育大学教授)

川村教一先生(兵庫県立大学大学院教授)

佐野恭平先生(兵庫県立大学大学院助教)

<生徒の声(抜粋)>

- 他の班は私達よりもたくさん実験をしたり、仮説を立てて共通点や規則性を見つけたりしていて、「すごいな、参考にしたいな」と思いました。たくさんの感想や指摘点が書かれたアドバイスシートを頂いたので、班員全員でもう一度見直して、改善点を見つけていきたいです。

- きちんと自分では準備が出来ていたと思っていても当日ばたばたしてしまって大変でしたが、多くの人に発表を見てもらえて嬉しかったです。今回の発表会で、まだまだ深められることがあると分かったり、新しいことに気付けたりしたので、とても良い機会になりました。

- 発表ではいかに事前準備が大切か分かった。かなりの文章量でも、時間が余ってしまうし、質問の想定も必要だった。どのようにまとめて、どう発表するか、他の班の発表も見ることができて、2月の本発表にむけていい勉強になった。

- (ALTの先生から)英語で質問されると意味が分からなかったので、これから英語も頑張りたいです。他の班も面白そうな研究をしていたので、僕たちも負けられないと思いました。

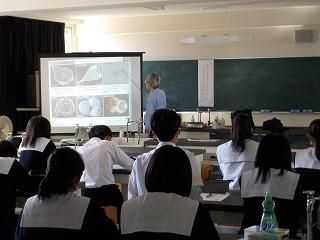

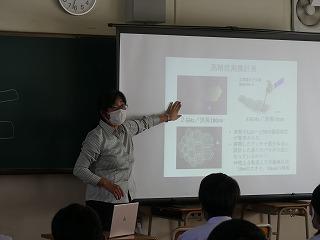

【SSH】アラカルト講座を実施しました

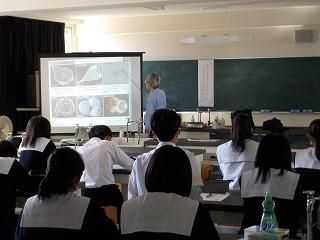

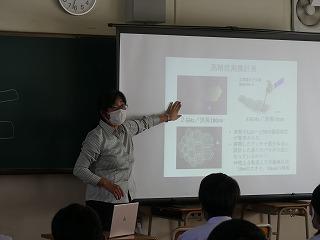

10月考査最終日の10月21日、1年次生全員を対象に「アラカルト講座」を実施しました。大学等で研究をされている先生方をお招きして、研究の面白さや手法などについてご講演いただきました。

<アラカルト講座>

① 川村教一先生(兵庫県立大学大学院地域資源マネジメント研究科教授/山陰海岸ジオパーク学識専門員)

「自然科学探究への誘い」

② 平田岳史先生(東京大学大学院理学研究科教授)

「大学で研究する楽しさ」

③ 伊藤真之先生(神戸大学大学院人間発達環境学研究科教授)

「研究紹介と科学と社会のかかわりについて」

④ 竹村厚司先生(兵庫教育大学大学院理数系教授)

「日本の放散虫化石研究について」

⑤ 岸本直子先生(摂南大学理工学部機械工学科教授)

「これまで研究してきたこと、これから研究すること」

⑥ 野村美治先生(アース製薬株式会社研究開発部)

「害虫との闘い-被害と防除対策-」

<サイエンスカフェ>

アラカルト講座終了後は「サイエンスカフェ」を実施し、講師の先生方と希望生徒19名が交流し、自由な雰囲気の中で、普段の授業では学べない貴重なお話を伺いました。

<生徒の声(抜粋)>

<アラカルト講座>

① 川村教一先生(兵庫県立大学大学院地域資源マネジメント研究科教授/山陰海岸ジオパーク学識専門員)

「自然科学探究への誘い」

② 平田岳史先生(東京大学大学院理学研究科教授)

「大学で研究する楽しさ」

③ 伊藤真之先生(神戸大学大学院人間発達環境学研究科教授)

「研究紹介と科学と社会のかかわりについて」

④ 竹村厚司先生(兵庫教育大学大学院理数系教授)

「日本の放散虫化石研究について」

⑤ 岸本直子先生(摂南大学理工学部機械工学科教授)

「これまで研究してきたこと、これから研究すること」

⑥ 野村美治先生(アース製薬株式会社研究開発部)

「害虫との闘い-被害と防除対策-」

<サイエンスカフェ>

アラカルト講座終了後は「サイエンスカフェ」を実施し、講師の先生方と希望生徒19名が交流し、自由な雰囲気の中で、普段の授業では学べない貴重なお話を伺いました。

<生徒の声(抜粋)>

- 研究などはしていて楽しいと思えるモチベーションが常にないといけないので、自分が興味を持っていることについて取り組むことが大切だということ、また、個人の力も大切だが、チーム力がより一層求められていて、コミュニケーション能力もしっかり身につけていくことが必要だと学びました。

- 今日の講演を聞いて、僕達は今まではっきりとした見通しを立てずに「とにかく実験をして結果を求める」、というような感じで探究活動を進めてきている気がしました。今までの実験で果たして「正しいこと」が言えるのか、もう一度班で考え直したいと思います。

- 探究でつまずいていた実験の参考になる内容や考え方など、さまざまな事がこの講座で学べました。また、大学ではどのような仕組みで研究を行っているのかも理解することができ、この講座は将来を考えるための1つの指標になりました。

- サイエンスカフェでは、先生方の話を聞くだけでなく、自分の意見や将来の夢を言ったりすることで、自分が大学で何を学びたいのかを再確認することができました。また友だちの考えも深く知れたのでよかったです。とても充実した時間を過ごせました。

【SSH】(教員研修)科学倫理教育研修会【11月22日(日)】

11月22日(日)に【教員研修】科学倫理教育研修会を開催します。

参加申込は11月13日(金)までにお願いします。

1122_科学倫理教育研修会案内.pdf 参加申込票.docx

参加申込は11月13日(金)までにお願いします。

1122_科学倫理教育研修会案内.pdf 参加申込票.docx

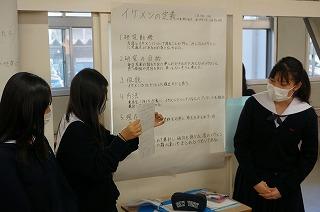

【SSH】理数探究基礎:「中間発表会の直前準備」

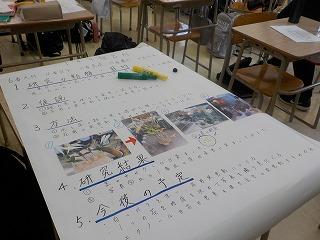

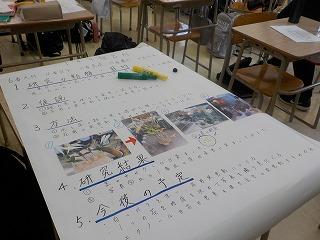

10月13日の理数探究基礎は、27日に実施される生徒研究中間発表会に向けた準備時間となりました。前回の理数探究基礎の時間以降、自主的に放課後などを活用して作業を続けていた班もあり、多くの班で準備が整ってきました。

15日からの10月考査が終われば、1週間も経たないうちに中間発表です。今は考査の学習で忙しいかもしれませんが、考査後は発表にむけて、説明の練習などをしておきましょう!

(要旨作成・ポスター作成の様子)

15日からの10月考査が終われば、1週間も経たないうちに中間発表です。今は考査の学習で忙しいかもしれませんが、考査後は発表にむけて、説明の練習などをしておきましょう!

(要旨作成・ポスター作成の様子)

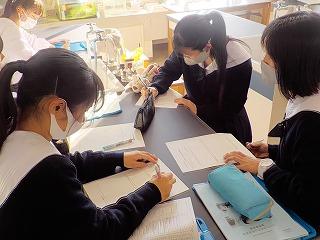

【SSH】姫路東高校サイエンス・ラボを実施しました

9月25日放課後、近隣中学校の生徒を招いて「姫路東高校サイエンス・ラボ」を実施しました。

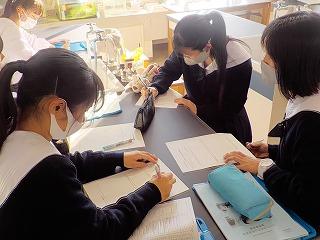

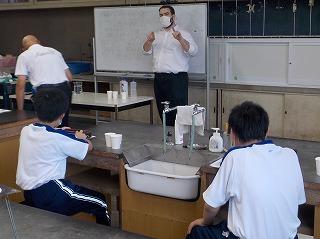

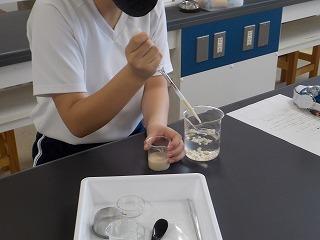

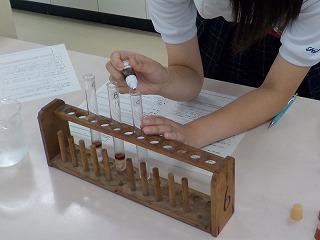

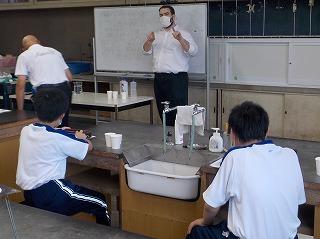

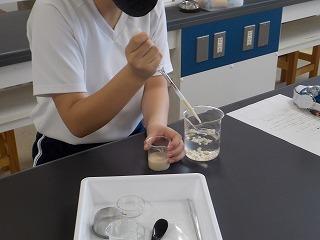

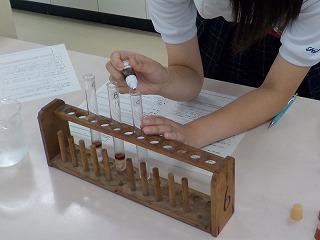

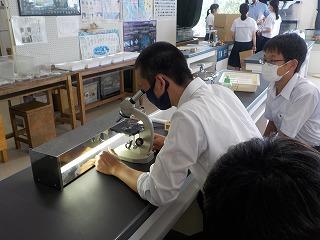

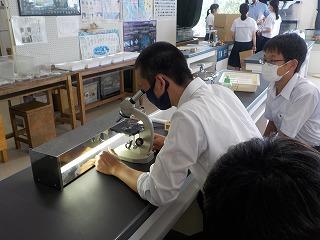

今回は3つの中学校の生徒(計28名)を招いて実験教室を開きました。講座は物理分野「A Dancing Liquid Made With Magnets(磁石で作ったダンシングリキッド)」、化学分野「デンプンを詳しく知ろう!」、生物分野「アルコール発酵を体験!」の3つの講座で、物理分野の実験は8月に本校に着任されたHarry先生が英語で行いました。

参加した中学生はキラキラした目で実験に取り組んでいて、実験の楽しさ・面白さを感じてくれたのではないかと思います。

(物理分野の講座)

(生物分野の講座)

(化学分野の講座)

(化学分野の講座の様子)

今回は3つの中学校の生徒(計28名)を招いて実験教室を開きました。講座は物理分野「A Dancing Liquid Made With Magnets(磁石で作ったダンシングリキッド)」、化学分野「デンプンを詳しく知ろう!」、生物分野「アルコール発酵を体験!」の3つの講座で、物理分野の実験は8月に本校に着任されたHarry先生が英語で行いました。

参加した中学生はキラキラした目で実験に取り組んでいて、実験の楽しさ・面白さを感じてくれたのではないかと思います。

(物理分野の講座)

(生物分野の講座)

(化学分野の講座)

(化学分野の講座の様子)

【SSH】理数探究基礎:「中間発表に向けて②」

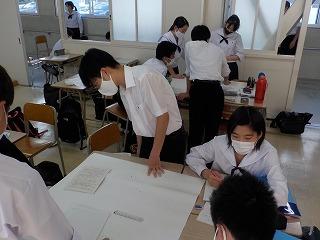

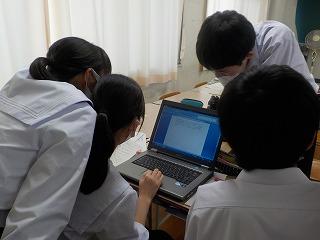

9月15日の理数探究基礎では、前回の活動を受けて、多くの班が中間発表の準備を始めました。

10月27日に実施する中間発表では、ポスターだけでなく、発表内容の説明(要旨)も必要です。ポスターは模造紙への手書き、要旨はWordのデータとして提出することになっています。これまでの探究内容のまとめも大変ですが、それを他者に分かりやすく伝える工夫に、それぞれのアイデアを出し合って頑張ってほしいです。

レイアウトを考えるのが得意な人、タイピングが速い人、…と得意なことを活かしながら、メンバー同士で協力していきましょう!

(発表にむけて動きだしました)

10月27日に実施する中間発表では、ポスターだけでなく、発表内容の説明(要旨)も必要です。ポスターは模造紙への手書き、要旨はWordのデータとして提出することになっています。これまでの探究内容のまとめも大変ですが、それを他者に分かりやすく伝える工夫に、それぞれのアイデアを出し合って頑張ってほしいです。

レイアウトを考えるのが得意な人、タイピングが速い人、…と得意なことを活かしながら、メンバー同士で協力していきましょう!

(発表にむけて動きだしました)

【SSH】English Café はじめました!

先日のポスターセッションのDVDを見て、「うまく話せるかなぁ?」「日本語でも難しそうなのに、英語で伝えるなんて…」と思った人はいませんか? そんなアナタに朗報です!

先日、本校に赴任されたHarry先生と、英語を話しながらお弁当を食べる「EnglishCafé」を、昼休みにスタディルームにて始めました。

9日は生徒4名が参加し、好きなアイスクリームや飼いたいペットの話などで盛り上がりました。これからも毎日続けていきますので、英語で話す練習がしたい人、話す自信がない人ほど、奮って来てください!Let’s eat lunch & talk together!

(自信がなくても、一歩踏み出そう!)

先日、本校に赴任されたHarry先生と、英語を話しながらお弁当を食べる「EnglishCafé」を、昼休みにスタディルームにて始めました。

9日は生徒4名が参加し、好きなアイスクリームや飼いたいペットの話などで盛り上がりました。これからも毎日続けていきますので、英語で話す練習がしたい人、話す自信がない人ほど、奮って来てください!Let’s eat lunch & talk together!

(自信がなくても、一歩踏み出そう!)

【SSH】理数探究基礎:「中間発表に向けて①」

9月8日の理数探究基礎では、前回の授業で予告された中間発表に向けて、これからの時間で何をするか、中間発表ではどんなことを発表しようか、自分たちの探究活動を振り返りました。

「探究活動」は、単に実験や観察・調査をすることではありません。それらの結果から何がいえるのか、自分たちの仮説は正しかったか、違っていれば何が原因か、などの「考察」も非常に大事です。ノートにまとめるだけでなく、まとめた結果から多くのことを考え、次に生かせるようにできるといいですね。

また、各グループの班長には中間発表のポスターや要旨のつくり方について説明もありました。様式に従いながら、グループメンバー全員で協力して作成してください。締め切りは10月14日です。

(まとめ方を考えています)

(説明会の様子)

「探究活動」は、単に実験や観察・調査をすることではありません。それらの結果から何がいえるのか、自分たちの仮説は正しかったか、違っていれば何が原因か、などの「考察」も非常に大事です。ノートにまとめるだけでなく、まとめた結果から多くのことを考え、次に生かせるようにできるといいですね。

また、各グループの班長には中間発表のポスターや要旨のつくり方について説明もありました。様式に従いながら、グループメンバー全員で協力して作成してください。締め切りは10月14日です。

(まとめ方を考えています)

(説明会の様子)

【SSH】理数探究基礎:「探究活動の今後の予定と進め方講座」

9月1日の理数探究基礎では、中間発表に向けた探究活動の進め方と今後の予定について、体育館で説明がありました。

中間発表は「ポスターセッション」で行います。「ポスターセッション」をイメージできるよう、DVDで過去のSSH生徒研究発表会の様子を視聴しました。高校生同士だけでなく、大学の先生や外国の方にプレゼンテーションしているところを見ると、理科や数学以外の能力(説明に必要な国語力やコミュニケーションに必要な英語力など)も必要だと感じたのではないでしょうか。

また、探究活動において「記録すること」がいかに大切か、ということについての説明もありました。ノートに記録された内容は、やってきたことや考えの整理に使えるだけでなく、プレゼンテーションをするうえでも大きな助けとなってくれます。今後の探究活動でも有効に使っていきましょう!

(説明の様子)

中間発表は「ポスターセッション」で行います。「ポスターセッション」をイメージできるよう、DVDで過去のSSH生徒研究発表会の様子を視聴しました。高校生同士だけでなく、大学の先生や外国の方にプレゼンテーションしているところを見ると、理科や数学以外の能力(説明に必要な国語力やコミュニケーションに必要な英語力など)も必要だと感じたのではないでしょうか。

また、探究活動において「記録すること」がいかに大切か、ということについての説明もありました。ノートに記録された内容は、やってきたことや考えの整理に使えるだけでなく、プレゼンテーションをするうえでも大きな助けとなってくれます。今後の探究活動でも有効に使っていきましょう!

(説明の様子)

【SSH】理数探究基礎:「探究をすすめよう②」

夏休み補習期間中の8月21日~25日にも、前期補習期間同様、計4時間の理数探究基礎を行いました。

検証に使う道具をつくる班、実験や観察を進めている班、アンケートのデータ整理をする班、結果をまとめる班、・・・。活動は多岐にわたりますが、どの班も探究活動はどんどん進んでいます!

(4時間の活動風景)

検証に使う道具をつくる班、実験や観察を進めている班、アンケートのデータ整理をする班、結果をまとめる班、・・・。活動は多岐にわたりますが、どの班も探究活動はどんどん進んでいます!

(4時間の活動風景)

サイト内検索