SSH

【SSH】2年次理数探究「テーマ検討・プレゼンテーション」

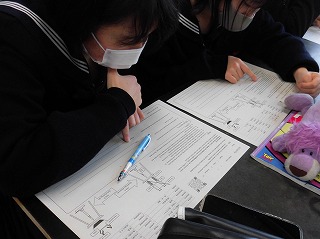

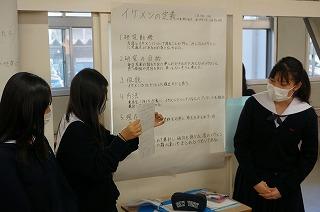

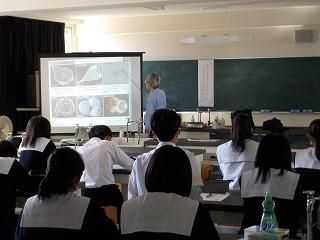

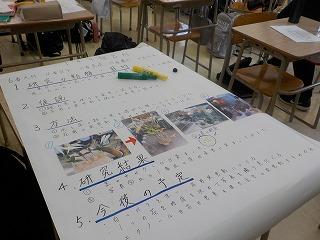

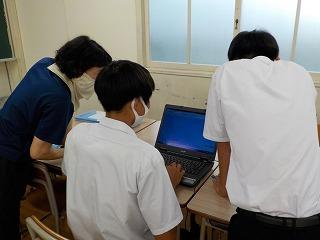

2年次の理数探究・科学倫理の授業では、今後2年間の自然科学に関する課題研究のテーマの設定作業を行っています。前回(4月22日)の授業では各自の考えたテーマ案を持ち寄ってテーマ検討班で検討しました。今回(5月6日)の授業では、そのテーマ案のプレゼンテーションを、クラスの皆に向けて行いました。短時間での準備ながら、昨年の経験を活かして画像や動画を使いながらプレゼンを行うグループもありました。

今後、教員の助言も参考にしながら、仮説の設定と研究の計画立案を行っていきます。設定されたテーマとともに、これから立てる仮説が重要です。どのような仮説を立てるかで、似たテーマでも今後の内容が大きく変わっていきます。先行研究を調べながら、視野を広く持って、今後に臨んでいきましょう!

(テーマ検討の様子) (プレゼンテーションの様子)

【SSH】English Caféはしばらくお休みします

緊急事態宣言の発令にともない、4月26日よりEnglish Caféもしばらくお休みします。今後の様子をみて再開する予定なので、コロナが落ち着くまで待ってください。

We are sad to announce that the English Café is closed until further notice. We are looking forward to reopening after this State of Emergency is over.

【SSH】English Caféを始めます

4月19日より、今年もEnglish Caféを始めました!

スタディルームが改修中なので、今年は社会科教室にお引越し。2・3年次生はいつでも自由にきてくださいね。1年生は、もう少し学校生活に慣れてから…5月のウエルカムパーティーで会えるのを楽しみにしていてください!

The English Café returns for another year!

Due to renovations, the café is going to be held in the Social Studies Room this year. All 2nd & 3rd grade students are free to come and have a chat at any time. We’d like to give 1st grade students a little more time to settle in to school life, but we’d love to see new face at our Freshers Welcome Party in May!

(3密を避けて、感染症拡大防止に留意しています)

【SSH】新年度の学校設定科目が始まりました

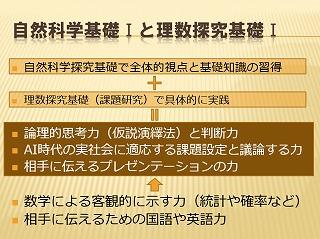

新しい年度が始まり、本校SSHで実施している学校設定科目のガイダンスが行われています。4月15日は、1年次の「自然科学探究基礎Ⅰ」および2年次の「理数探究・科学倫理」の授業のガイダンスが行われました。

① 1年次「自然科学探究基礎Ⅰ」

体育館にて1年次の「自然科学探究基礎Ⅰ」の授業のガイダンスが行われました。探究的な活動をするうえで、科目にとらわれず幅広い基礎知識を身につけ、広い視野で物事を見ることの重要性について、説明しました。また、3月に実施した2年次希望生徒による筑波研修の動画レポートも皆で見ました。これからの1年、科学の基礎をしっかりと学んでほしいと思います。

② 2年次「理数探究・科学倫理」

百周年記念館にて、2年次の「理数探究・科学倫理」のガイダンスも行われました。今年度から実施する「科学倫理」の内容や年間の予定の説明だけでなく、昨年度の探究の経験をいかしながら、「科学的な内容で研究を行うこと」や「さまざまな視点から物事を見る重要性」など、探究活動を行なっていくうえでの心構えをもう一度確かめました。

次回の活動は、「新たなテーマ決め」。自分なりのアイディアをしっかり考えて、活動に臨んでいきましょう!

【SSH】75回生 筑波研修

3月19日(金)~20日(土)の2日間、75回生の希望生徒30名が茨城県つくば市で研修を行いました。行程は以下の通りです。

3月19日(金)

①つくばエキスポセンター

館内では科学技術に関する展示や、プラネタリウムの見学を行いました。超新星爆発によるベテルギウスの消滅など、生徒にとって興味深い内容でした。

↓

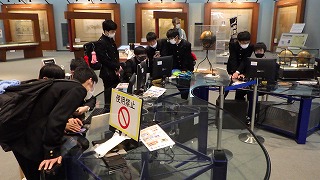

②国土地理院

さまざまな地図やその作り方、測量方法、地図の歴史を見学しました。かつての測量技術の工夫に驚いたり、地図と文明のかかわりに興味を持ったり、充実した時間を過ごしました。

↓

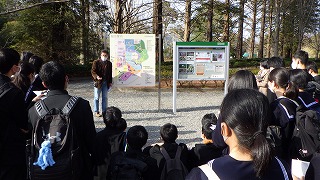

③筑波実験植物園

国立科学博物館の施設の一つであり、国内最大級の広さ(東京ドーム3つ分)の植物園の中を、生徒個別に見学しました。今年学んだ植生分布を実感したり、絶滅危惧種の多さに危機感をつのらせたり、見たことのない植物に興奮したり、と多くの刺激を受けました。

↓

④研修のまとめ

1日の終わりに、当日の振り返りとして研修のまとめを行い、プレゼンテーションの準備に取り掛かりました。

3月20日

⑤サイエンス・スクエアつくば

産業技術の発展の歴史について、主に工学の視点から見学しました。メタンハイドレートや海水シャーベット氷、脳波を利用したコミュニケーション技術、癒し効果のあるロボットなど、今後の開発が期待される最先端技術に触れることができました。

↓

⑥地質標本館

岩石鉱物・地層の実物の見学をしました。幾何学的な鉱物の結晶の美しさや、化石となった古代生物の生態、地層から読み取れるさまざまな事柄などを学びました。毎年、この標本館から地学オリンピックの問題が出題されています。

手指消毒・検温の徹底や、移動の際も私語を慎しむなど、感染症拡大防止のための「新しい生活様式」を踏まえた活動となりましたが、どの生徒も立派に充実した研修をしていました。最後に、コロナウイルス禍での実施にあたり、関係各所にも大いにご協力いただき、実施することができたことを、心より感謝申し上げます。

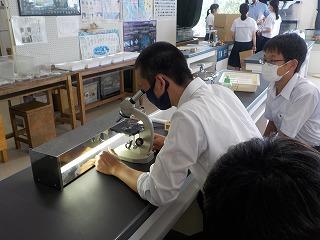

(国土地理院にて) (つくば実験植物園にて)

(研修のまとめの様子) (地質標本館にて)

(サイエンス・スクエアつくばにて)

〔生徒の感想〕(抜粋)

- この2日間を通して地学、生物、物理など多くのものに触れることができました。友達と行った、ということで自分ひとりでは考えなかったようなことを教えてくれたり見て回ったりすることができ、新たに興味の出てきた分野もありました。今回の研修は自分の将来の夢を見つけるための材料となりうるので、もらったパンフレットを見たりしてもっと多くの情報を手に入れていきたいです。今回筑波研修でした貴重な体験をこれからに活かせるように努力していきたいと思いました。

- 私はこの研修を通して自分の興味関心の範囲を増やすことができた。化学はそんな好きではなかったが、勉強したいと思うことができた。生物に関しても実際に触れることで感じるものは違うと思った。この研修の内容が無駄にならないようしっかり活かしたいと思う。

- 今回の筑波研修を通して、たくさんの新しい知識や情報を得ることができてとても良かったです。これは筑波に行ってなかったら得られてないものだし、コース選択で自分が選択しなかった分野はこれから触れることがあまりなくなるから、そういう面ですごく有意義な活動になったと思います。少し遠くて移動も大変だったけど、筑波に行けて良かったです。川勝先生もおっしゃっていたように、周りに大規模な科学館や博物館がなくてこういう機会があまりないのは残念だと思います。でもその分自然がたくさんあるし、東高でも学べることはいっぱいあるから、筑波で興味を持ったことなどを調べて、この経験を生かしていきたいと思いました。

(ありがとうございました!)

【SSH】科学部活動報告

今月の科学部の活動について報告します。

3月13日(土) 第17回日本物理学会Jr.セッションにて奨励賞を受賞(物理系研究部プラズマ班)

高校入試にともなう登校禁止期間のため、部員の自宅からの参加となりました。応募があった研究のうち、事前審査を通過した100研究の中で成果を発表しました。

3月19日(金) 日本農芸化学会2021年度大会ジュニア農芸化学会にて銅賞を受賞(生物系研究部ゴキブリ班)

発表に申し込んだ研究のうち、事前の論文審査を通過した84研究で争われ、全国3位の銅賞に選ばれました。

いずれも昨年度受賞を逃した大会だっただけに、部員の喜びもひとしおです。両大会ともSSH指定校を中心にした強豪ぞろいの中でも臆することなく、これまで培ってきたプレゼンテーション能力をフルに生かして発表しました。

(発表の様子)

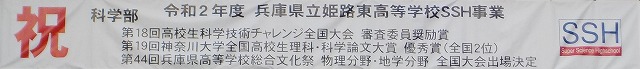

【SSH】科学部の横断幕を掲示しています

今年度の科学部の活躍をたたえる横断幕を、玄関外壁に掲示しています。今年度の科学部の全国レベルの活躍の一端を紹介します。

① 第18回高校生科学技術チャレンジ(JSEC)2020

全国からの応募総数217件の研究から、地学系研究部砂粒班の研究がファイナリストとして最終審査会に進出し、審査委員奨励賞を受賞しました。

② 第19回神奈川大学全国高校生理科・科学論文大賞 優秀賞受賞

全国からの応募総数222件から、物理系研究部プラズマ班の論文が優秀賞(全国2位)を2年連続で受賞しました。また、地学系研究部砂粒班が努力賞を、あわせて科学部が団体奨励賞を受賞しました。

③ 令和3年度全国高等学校総合文化祭に出場決定

第44回兵庫県高等学校総合文化祭の自然科学部門発表会で口頭およびポスター発表し、27件から物理系研究部プラズマ班が全部門総合最優秀賞、地学系研究部砂粒班が地学部門最優秀賞を受賞し、令和3年度全国大会に推薦されました。

いずれの賞も、県大会優勝・全国大会での上位入賞レベルです。また、このほかにも論文や学会発表で多くの受賞を果たしました。今年度はコロナ禍のために、高校生の部活動は大きく制限を受ける1年間でした。それは本校科学部も例外ではなく、学会が中止やオンライン実施になるにとどまらず、活動そのものが難しい時期さえありました。そのような環境でも地道に研究を重ねてきた努力が報われました。来年度の科学部の活動にも期待です!

【SSH】2年次「探究学習」

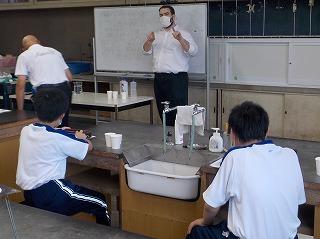

3月5日と8日の2日間にわたって、2年次の理系生徒を対象にした探究学習が行われました。京都教育大学の村上忠幸教授の指導を受けて、紙コップにお湯を入れたとき、紙コップの下に生じる水滴の正体を突き止める課題に挑戦しました。

事前に行った※マルチプル・インテリジェンスのチェックシートの結果に基づいて決められた、3~4人のグループで意見を出し合い、「仮説→検証実験→検証」の流れを繰り返しながら、課題に取り組みました。その後、自分がグループ内でどのような役割を果たせたか、自己評価と他者評価の両面から振り返りました。

どの生徒も生き生きと取り組み、新たな発見のある実りある学習となりました。

※マルチプル・インテリジェンス… 1983年にハーバード大学のハワード・ガードナー教授が発表した、人の能力(知能)を多面的に測り、その『強弱』や『組み合わせ』がその人の個性になるという理論です。それぞれの能力(知能)がバランスよく配置されたメンバーでグループを構成することで、より効果的なグループワークが期待できるとされています。

(授業の様子)

【SSH】自然科学探究Ⅰ「English Labo」

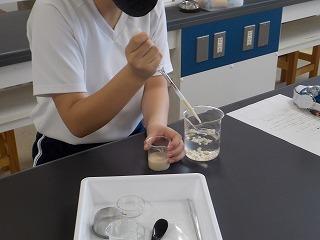

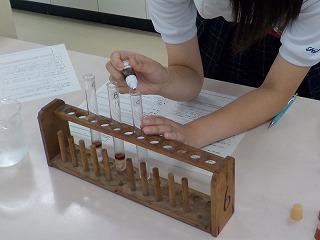

3月4日~10日の期間、1年次の自然科学探究Ⅰの授業では、「Solubility」をテーマとして、英語で書かれたワークシートを使いながら、実験を行いました。化学実験の基本操作を復習しながら、硝酸カリウムや硫酸銅(Ⅱ)を溶解の違いを確認したり、冷やして生じた結晶の違いについて考察をしたりしました。

生徒は英語での操作手順をグループで相談したり、分からないところは教員に質問したりと、意欲的に実験に取り組んでいました。

(授業の様子)

【SSH】第2回運営指導委員会を開催しました

2月9日、本校のSSH生徒研究発表会後、第2回運営指導委員会を開催しました。委員会は、県教育委員会高校教育課から主任指導主事1名が出席されました。また、運営指導委員の久田健一郎先生はZOOM参加、他の運営指導委員の先生方は書面参加となりました。

まず、本校SSHの今年度の事業報告、アンケートの分析結果、来年度の計画などの説明がありました。続いて、本校SSH事業の推進に関して、運営指導委員の先生方から、ご指導・ご助言をいただきました。

今回の運営指導委員会でいただいたご助言を、今後の事業展開や生徒の活動に活かしてしていきたいと思います。

(委員会の様子)

【SSH】SSH生徒研究発表会を実施しました

2月9日、SSH生徒研究発表会を行いました。午前中は筑波大学前教授の久田健一郎先生に「砂の科学 -Sandlogy 砂学の提唱-」と題してご講演いただきました。今回の講演会も、感染症拡大防止の観点から、生徒は各教室からZOOMを利用して参加するリモート講演会形式で行いました。

その後、本校科学部が今年度取り組んだ研究の口頭発表を行いました。

(講演の様子)

(ご講演の内容)

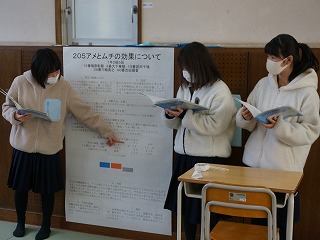

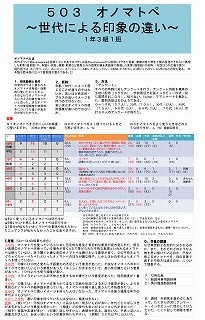

午後からは、体育館・百周年記念館・柔道場の3会場にて、1年次生がこれまでの理数探究基礎の時間に取り組んできた課題研究の成果を、ポスターセッションによる形式で発表しました。10月の中間発表会の経験をいかし、堂々と明確に成果を説明できていたように思います。また、昨年度に課題研究に取り組んだものの、コロナウイルス禍による臨時休業のため、発表する機会がなかった2年次生も、1年次生の発表に耳を傾け、積極的に質問したり意見を述べたりしていました。最後に、神戸大学名誉教授の蛯名邦禎先生に全体講評をしていただきました。

(体育館の様子)

(百周年記念館の様子)

(柔道場の様子)

(蛯名先生より、講評をいただきました。)

<講演の感想>

- あまり、今まで「地学」は何を勉強する教科なのかよく分かっていなかったけれど、先生の話をお聞きして、どこが楽しくて何を研究しているのか理解出来た気がします。自分にとって、少し難しい話だったけれど先生が砂の魅力について、楽しそうにお話しているのを見て、本気で研究をすることの魅力を感じたし自分も先生のように一つの夢中になれることを見つけて、一度本気で取り組んでみたいな、と思えました。

- 普段からとても身近にある細かな砂粒1個でも深く調べていくと、その砂の成分のみならず、環境や歴史も知ることができるというのはとても魅力的だと思いました。また、砂や気候の条件により、文明のあり方が変化したり、地域差が生まれているという点は、砂が人間にとって必要不可欠なものであることを強く表していて、資源の使い方を改めて考え直すべきであると感じさせられました。

- 今回は多くの人が聞きに来てくれて、「すごくよかった、面白い」といってくれてとても嬉しかった。ポスター作成やプレゼンテーションの方法、原稿など色々悩みすごく大変だった。しかし、終わってみるととても大きな達成感を得ることができた。結論に至るまでの理由や仮定、結果などのプロセスを最後まで真剣に考え、仲間と協力して話し合うことができ、有意義な時間を過ごせた。(1年)

- 今回の研究発表会では、「人に自分の意見を伝えることの大切さ」を学べました。蛯名先生がおっしゃった通り、内容がしっかりとした発表でも人に伝えようとする意思がなければ水の泡になってしまいます。今後、発表時には人にしっかりと訴えかける気持ちで発表していきたいと思いました。(1年)

- SSHでないとできないような体験であり、大学の研究にも通ずるところがたくさんあると思った。2年生では、もっとレベルが高く、専門的な研究に取り組みたい。(1年)

- 先輩たちが、私たちの発表を真剣に聞いて下さったので、発表しやすかったです。また、他の班の発表を見ると、ポスターがとても上手くまとめられていた班、話し方がとても良かった班、参加型にしていた班など、それぞれに良さがあって、勉強になりました。(1年)

- 後輩たちがやってるのを見て僕たちもしたかったなと思いました。どの班もしっかり考察していたし、質問にも論理的な回答をしていてすごいなと思いました。興味のある分野だったり、考えたことがなかったことだったりと分野も幅広くて、もっと聞きたいと思いました。(2年)

【SSH】理数探究基礎:抄録・ポスターの作成

2月2日の理数探究基礎では、2月9日の生徒研究発表会に向けた抄録とポスターの完成に向けて、どの班も追い込みをかけました。

特に、ポスターは10月の中間発表会では手書きで作成していましたが、前回の活動ブログで報告したように、今回はPowerPointでの作成です。どの班も、PowerPointの利点を生かし、グラフの見せ方や写真の挿入などの「こだわりポイント」のあるポスターを作成していたように思います。

提出すべきものの作成が終わり、一安心しているかもしれませんが、本番は9日の発表会です。この時間を利用して、発表原稿を仕上げるだけでなく、発表や質疑応答の練習もして、しっかり準備をしておきましょう!

(パソコンでの作業の様子)

【SSH】理数探究基礎:本発表にむけて

1月12日の理数探究基礎では、多くの班がまとめの作業に取り掛かり始めました。SSH生徒研究発表会(2月9日)にむけての抄録とポスター作成の締め切りが2月3日で、もう3週間もありません。特にPowerPointは、まだまだ慣れない生徒が多いと思いますので、仕事をうまく分担して作業してほしいと思います。

「どういうものを作ったらいいか、よく分からない!」「イメージが沸かない!」という人は、ぜひ実物を見てみてください。JSTの「SSH指定校による成果物」のサイトには、他校の研究論文や要旨集が掲載されています。本校ホームページのSSHのページの「お知らせ」にも、本校科学部が作成したポスターや論文が載っています。また、生徒昇降口や正面玄関にも、科学部の発表ポスターを掲示していますので、参考にしてください。

【SSH】SSH講演会を実施しました

講演会後は「サイエンスカフェ」を実施し、蛯名先生と希望生徒10名が交流し、生徒の質問に答えていただいたり、貴重なお話を伺ったりしました。

(講演の様子)

(サイエンスカフェの様子)

<生徒の声(抜粋)>

- 今回の講演を受けて特に印象的だったのは、私達は不確かではあるが帰納的推論を利用して暮らしているということです。演繹的推論や帰納的推論は講座を受ける前にも知っていたのですが身近に利用されているとは知りませんでした。また、科学者の言うことが全て正しいわけではないということはとても意外でびっくりしました。なので私達はテレビや新聞の表現に気をつけることが大切なのだと思います。この講演を普段の生活や探究活動に活かしていきたいと思います。

- 探究を行っていく上で、科学には限界があるということを理解し、その中で自分だけではなく、周りの人達が全員分かるような証拠を提示する事が大切なんだと思いました。また、その説明をする際に、様々な技法を使う事でより確かな事を証明することが出来、周りを納得させることが出来るということが分かりました。2月の発表の時に使えるようにしたいと思いました。

- 今日の講演会は、とても難しい内容でしたが、数学の授業で見たことがあった数式もあり、興味を持つことが出来ました。探究では、自分はまだまだ「何となく」で活動してしまっている部分があると感じています。だから、今日お話を聞いた理論を参考にこれから取り組んでいきたいです。

- サイエンスカフェでは、知りたかったことについて質問できただけでなく、様々な話を聞くことが出来て、研究に役立てられそうな話もできました。また、大学を選ぶ基準など、将来にも役立つ話も聞けたので、よい機会になりました。

【SSH】理数探究基礎:より効果的な探究活動へ

中間発表会の感想にも多くありましたが、自分たちのグループ以外の第三者の目による助言は大変ありがたく、自分たちだけでは考えつかなかったような内容・アドバイスや、気づかなかったデータの綻びなど、大変参考になったのではないでしょうか。

そこから、次にすべきこと、新たに考えるべきことを整理することで、実験条件を考え直して実験に臨んだり、アンケートの項目をもっと具体的に考えたりして、より効果的な探究活動に取り組めているように思います。

これから2月の本発表までは、冬休みが挟まることもあり、意外と時間は残っていません。良い形で本発表をするためにも、今しっかりと活動をしていきましょう。

(やるべきことを整理して・・・)

(新しい実験へ!)

【SSH】「科学倫理教育研修会」を実施しました

午前中は「バイオエシックス教育における知性教育と感性教育の統合-高校教育への期待-」について、丸山先生よりご講演をいただき、医療倫理学を中心に、研究倫理の考え方を学びました。

また午後は、本校の生徒をモデルクラスとして、丸山先生、および、本校の川勝和哉主幹教諭による科学倫理の模擬授業を参観し、その後、意見交換を行いました。

(講演の様子)

(模擬授業の様子)

【SSH】「数学・理科甲子園2020」に参加しました

個人戦・チーム戦とも奮闘しましたが、上位16校による本選に残ることはできず、予選敗退となってしまいました。それでも、出場生徒は貴重な経験を積むことができ、生徒は口々に「出られてよかった」と話していました。コロナウイルス禍の中でも開催にご尽力いただいた関係者の皆様、ありがとうございました。

(出場生徒)

(団体戦の様子)

【SSH】姫路東高校サイエンス・ラボを実施しました②

今回は近隣の5つの中学校の生徒(計89名)を招いて実験教室を開きました。講座は物理分野「太陽の色は何色ですか?」、地学分野「低気圧を作ろう!」、数学分野「図形に強くなろう!-見えないものを見る力をつける-」の3分野でした。

どの生徒も講座に耳を傾けるだけでなく、手を動かして工作や作図に一生懸命取り組み、充実した時間を過ごしていました。

(物理分野の講座)

(地学分野の講座)

(数学分野の講座)

(物理分野の実験の様子)

【SSH】English Café Halloween Party!

We had many students come to see movies and play games in English, and improve their skills. Some students who answered questions in English at the Interim Presentations have also joined.

We welcome students who want to be good at talking in English, or want to get better scores on Listening Tests. Come to Study room with your lunch!

【SSH】SSH生徒研究中間発表会を実施しました

初めての発表ということもあり、最初はどの生徒も緊張していましたが、進行係の生徒の指示によってスムーズに進行していきました。発表後の質疑応答では、想定外の質問に対して答えに窮してしまう、あるいは、ALTの先生から英語で質問されて、どう答えればよいか分からない、といった場面もありましたが、どの生徒にも質問に対して真摯に答えようという姿勢が見られました。

(発表の後は、アドバイスシートをもとに、振り返りを行いました)

(最後に大学の先生方から、ご助言・ご講評をいただきました)

<ご助言いただいた先生方>

蛯名邦禎先生(神戸大学大学院名誉教授)

久田健一郎先生(元筑波大学大学院教授)

竹村厚司先生(兵庫教育大学大学院教授)

村上忠幸先生(京都教育大学教授)

川村教一先生(兵庫県立大学大学院教授)

佐野恭平先生(兵庫県立大学大学院助教)

<生徒の声(抜粋)>

- 他の班は私達よりもたくさん実験をしたり、仮説を立てて共通点や規則性を見つけたりしていて、「すごいな、参考にしたいな」と思いました。たくさんの感想や指摘点が書かれたアドバイスシートを頂いたので、班員全員でもう一度見直して、改善点を見つけていきたいです。

- きちんと自分では準備が出来ていたと思っていても当日ばたばたしてしまって大変でしたが、多くの人に発表を見てもらえて嬉しかったです。今回の発表会で、まだまだ深められることがあると分かったり、新しいことに気付けたりしたので、とても良い機会になりました。

- 発表ではいかに事前準備が大切か分かった。かなりの文章量でも、時間が余ってしまうし、質問の想定も必要だった。どのようにまとめて、どう発表するか、他の班の発表も見ることができて、2月の本発表にむけていい勉強になった。

- (ALTの先生から)英語で質問されると意味が分からなかったので、これから英語も頑張りたいです。他の班も面白そうな研究をしていたので、僕たちも負けられないと思いました。

【SSH】アラカルト講座を実施しました

<アラカルト講座>

① 川村教一先生(兵庫県立大学大学院地域資源マネジメント研究科教授/山陰海岸ジオパーク学識専門員)

「自然科学探究への誘い」

② 平田岳史先生(東京大学大学院理学研究科教授)

「大学で研究する楽しさ」

③ 伊藤真之先生(神戸大学大学院人間発達環境学研究科教授)

「研究紹介と科学と社会のかかわりについて」

④ 竹村厚司先生(兵庫教育大学大学院理数系教授)

「日本の放散虫化石研究について」

⑤ 岸本直子先生(摂南大学理工学部機械工学科教授)

「これまで研究してきたこと、これから研究すること」

⑥ 野村美治先生(アース製薬株式会社研究開発部)

「害虫との闘い-被害と防除対策-」

<サイエンスカフェ>

アラカルト講座終了後は「サイエンスカフェ」を実施し、講師の先生方と希望生徒19名が交流し、自由な雰囲気の中で、普段の授業では学べない貴重なお話を伺いました。

<生徒の声(抜粋)>

- 研究などはしていて楽しいと思えるモチベーションが常にないといけないので、自分が興味を持っていることについて取り組むことが大切だということ、また、個人の力も大切だが、チーム力がより一層求められていて、コミュニケーション能力もしっかり身につけていくことが必要だと学びました。

- 今日の講演を聞いて、僕達は今まではっきりとした見通しを立てずに「とにかく実験をして結果を求める」、というような感じで探究活動を進めてきている気がしました。今までの実験で果たして「正しいこと」が言えるのか、もう一度班で考え直したいと思います。

- 探究でつまずいていた実験の参考になる内容や考え方など、さまざまな事がこの講座で学べました。また、大学ではどのような仕組みで研究を行っているのかも理解することができ、この講座は将来を考えるための1つの指標になりました。

- サイエンスカフェでは、先生方の話を聞くだけでなく、自分の意見や将来の夢を言ったりすることで、自分が大学で何を学びたいのかを再確認することができました。また友だちの考えも深く知れたのでよかったです。とても充実した時間を過ごせました。

【SSH】(教員研修)科学倫理教育研修会【11月22日(日)】

参加申込は11月13日(金)までにお願いします。

1122_科学倫理教育研修会案内.pdf 参加申込票.docx

【SSH】理数探究基礎:「中間発表会の直前準備」

15日からの10月考査が終われば、1週間も経たないうちに中間発表です。今は考査の学習で忙しいかもしれませんが、考査後は発表にむけて、説明の練習などをしておきましょう!

(要旨作成・ポスター作成の様子)

【SSH】姫路東高校サイエンス・ラボを実施しました

今回は3つの中学校の生徒(計28名)を招いて実験教室を開きました。講座は物理分野「A Dancing Liquid Made With Magnets(磁石で作ったダンシングリキッド)」、化学分野「デンプンを詳しく知ろう!」、生物分野「アルコール発酵を体験!」の3つの講座で、物理分野の実験は8月に本校に着任されたHarry先生が英語で行いました。

参加した中学生はキラキラした目で実験に取り組んでいて、実験の楽しさ・面白さを感じてくれたのではないかと思います。

(物理分野の講座)

(生物分野の講座)

(化学分野の講座)

(化学分野の講座の様子)

【SSH】理数探究基礎:「中間発表に向けて②」

10月27日に実施する中間発表では、ポスターだけでなく、発表内容の説明(要旨)も必要です。ポスターは模造紙への手書き、要旨はWordのデータとして提出することになっています。これまでの探究内容のまとめも大変ですが、それを他者に分かりやすく伝える工夫に、それぞれのアイデアを出し合って頑張ってほしいです。

レイアウトを考えるのが得意な人、タイピングが速い人、…と得意なことを活かしながら、メンバー同士で協力していきましょう!

(発表にむけて動きだしました)

【SSH】English Café はじめました!

先日、本校に赴任されたHarry先生と、英語を話しながらお弁当を食べる「EnglishCafé」を、昼休みにスタディルームにて始めました。

9日は生徒4名が参加し、好きなアイスクリームや飼いたいペットの話などで盛り上がりました。これからも毎日続けていきますので、英語で話す練習がしたい人、話す自信がない人ほど、奮って来てください!Let’s eat lunch & talk together!

(自信がなくても、一歩踏み出そう!)

【SSH】理数探究基礎:「中間発表に向けて①」

「探究活動」は、単に実験や観察・調査をすることではありません。それらの結果から何がいえるのか、自分たちの仮説は正しかったか、違っていれば何が原因か、などの「考察」も非常に大事です。ノートにまとめるだけでなく、まとめた結果から多くのことを考え、次に生かせるようにできるといいですね。

また、各グループの班長には中間発表のポスターや要旨のつくり方について説明もありました。様式に従いながら、グループメンバー全員で協力して作成してください。締め切りは10月14日です。

(まとめ方を考えています)

(説明会の様子)

【SSH】理数探究基礎:「探究活動の今後の予定と進め方講座」

中間発表は「ポスターセッション」で行います。「ポスターセッション」をイメージできるよう、DVDで過去のSSH生徒研究発表会の様子を視聴しました。高校生同士だけでなく、大学の先生や外国の方にプレゼンテーションしているところを見ると、理科や数学以外の能力(説明に必要な国語力やコミュニケーションに必要な英語力など)も必要だと感じたのではないでしょうか。

また、探究活動において「記録すること」がいかに大切か、ということについての説明もありました。ノートに記録された内容は、やってきたことや考えの整理に使えるだけでなく、プレゼンテーションをするうえでも大きな助けとなってくれます。今後の探究活動でも有効に使っていきましょう!

(説明の様子)

【SSH】理数探究基礎:「探究をすすめよう②」

検証に使う道具をつくる班、実験や観察を進めている班、アンケートのデータ整理をする班、結果をまとめる班、・・・。活動は多岐にわたりますが、どの班も探究活動はどんどん進んでいます!

(4時間の活動風景)

【SSH】理数探究基礎:「探究をすすめよう①」

思ったような成果が出るか? 思いもよらない結果になるか?そこもまた探究の楽しみですので、じっくりと頑張ってみましょう!

(グループによって作業もさまざま!)

【SSH】理数探究基礎:「課題研究の企画書をつくろう」

テーマの内容を深掘りし、先行研究はないか、どうやったら仮説に対する答えにたどりつけるか・・・、どのグループも活発に議論をしていました。スマートフォンも使いながら、リーダーを中心に「何を」「どうやって」研究していくのかを、時間いっぱい考え抜きました。

今後、この企画書は担任に提出され、助言を得たのち、いよいよ研究が始まります。期限までにメンバーでうまく時間を合わせ、協力して仕上げましょう!

(話し合いの様子)

【SSH】科学部がJpGUの高校生セッションで発表をしました

まず、「自作の高い分解能をもつ簡易分光器による電子レンジプラズマの分光」について、3年次の赤瀬彩香さんと高瀬健斗君が発表しました。さすが3年次という落ち着きのある、丁寧な発表でした。

次に「播磨花崗閃緑岩マグマの固結過程におけるマグマ残液の循環」について、2年次の岩本澪治君を中心に発表しました。こちらも、はきはきと丁寧に発表できていました。

最後に「紫外線の強度を反応染料で染色した綿糸の退色の程度で指標する」について、2年次の内藤麻結さんと山本夏希さんが発表しました。2人の掛け合いという、珍しい形式での発表で、テーマの魅力をよく伝えられたと思います。

3班ともしっかりと準備をしていたのですが、学会側のサーバートラブルのため、質疑応答などは残念ながら後日、メールで行うことになりました。ここまで多くの時間と労力を費やしてきただけに、しっかりと発表をしたかったことと思いますが、まだまだ発表の機会はありますので、次の発表は今日以上のものを目指してほしいです。

(発表の様子)

(発表の合間にはクイズラリーにも参加しました)

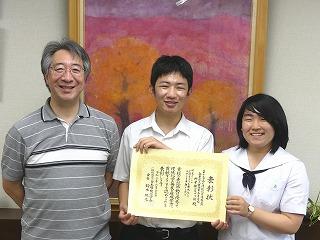

【SSH】科学部が日本環境化学会2020で優秀賞(全国第2位)受賞!

本校科学部の研究「クロゴキブリを無色化してキチンを単離する試み」が、日本環境化学会主催第15回高校環境化学賞で優秀賞を受賞しました。最優秀賞に次ぐ第2位の成績です。

この研究は、本校卒業生の桝本貫太君が始めたもので、赤瀬彩香さんと高瀬健斗君(2人とも現在3年次に在籍)がその内容をさらに発展的に深めてまとめ上げたものです。

赤瀬彩香さんと高瀬健斗君は「自分たちが科学部に入って最初の研究テーマだったので、この研究には思い入れがあります。優秀賞という高い評価をもらえて、とてもうれしいです!」と顔をほころばせました。

研究概要のポスターはこちら です。

今年はコロナウイルスの影響で登校できず、部の研究も進められない状況が長かったですが、逆境に負けず今年も頑張ってください!

(校長から表彰状をいただきました)

(科学部顧問の川勝先生と受賞生徒)

【SSH】データサイエンスコンテストでの挑戦が始まりました

このコンテストでは、ビッグデータを活用した「日本への旅行の共同企画」の立案を、台湾の国立彰化女子高級中学校と、西オーストラリア州のロスモイン高校の生徒と共同で行います。データの分析力だけでなく、英語でのコミュニケーション力やプレゼンテーション力など、多くの能力が求められるコンテストです。

キックオフイベントでは、すべての生徒のパソコンをネットワークで中継するテレビ会議で行われ、ルール説明や質疑応答はすべて英語で行われました。本校の2名の生徒は同じグループに所属することになり、台湾の生徒2名、オーストラリアの生徒2名を加えた計6名のグループで挑戦します。

決勝進出、そして入賞をめざして、これから頑張ってください!

(オンライン会議の様子)

【SSH】JSTによる「SSH新規指定校訪問」を受けました

本校のSSH事業についていただいたご助言を、今後の事業展開や生徒の活動に活かしていきたいと思います。

(会議の様子)

(参観授業の様子)

【SSH】理数探究基礎:「課題研究のテーマを決めよう」

いざプレゼンが始まると、自分たちが真剣に考え、話し合った成果をきちんと伝えよう!という意思が伝わってくるものばかりでした。中にはスマートフォンを使ったプレゼンをしているグループや、個人でテーマを持ち込んだ熱意のある生徒もおり、どのクラスも大いに盛り上がっていました。そして、発表も良かったですが、テーマ自体も実に魅力にあふれていましたね!どの人も探究活動に真剣に向き合ってくれていると感じました。

次の時間からは、テーマの話し合いをしたグループではなく、その研究がやりたくて集まったメンバーでグループ活動をしていきます。それもあって、どのテーマで研究をしようか、迷う生徒も多かったのではないかと思います。テーマが決まれば、次にやるのは研究をどうやって進めるか、の計画の立案です。班ごとに内容や方法も違うので、研究の個性も出るようになってきますよ。

【SSH】自然科学探究基礎Ⅰの授業の様子

授業で扱ったのは「生体細胞内にある酵素」で、人間も含めた全ての生物の細胞内にある酵素「カタラーゼ」の作用をみています。この実験では、過酸化水素水(H2O2の水溶液)に、すりおろしたニンジンを加えました。すると、ニンジンの細胞内のカタラーゼのはたらきで過酸化水素が分解され、酸素が生じて泡立ちます。

カタラーゼのはたらきは、体内でできてしまった有害な過酸化水素を穏やかな条件で速やかに分解することです。どんな細胞(動物でも植物でも)にも、同じカタラーゼという酵素があるのは、よくよく考えれば不思議ですね。

【SSH】理数探究基礎:「課題研究のテーマを考えよう」②

前回の時間では、自分たちの興味があることや不思議に思っていること、調べてみたいことなどを出し合いました。今回はその中から「魅力的なテーマか?」「高校生でも工夫して研究できそうか?」「具体的な方法は?」など、いろいろな視点から話し合い、インターネットで調べ、検討しました。その結果、グループごとに1つずつ、研究テーマとしてふさわしいと考えるテーマに絞り込むことができました。どのグループもよく考え、良いテーマにしようという気持ちが感じられました。

この話し合いの中ではグループのメンバーごとに、いろいろな視点があり、自分が思いもつかなかった意見も多かったのではないでしょうか?これこそが、チームで研究する強みであり、また、自分自身が成長している瞬間でもあると思います。ぜひ、この時間に「気づく」という経験を多くしてほしいと思います。

研究テーマも絞り込め、いよいよ次はテーマのプレゼンです。これまでの話し合いとは一味違った内容です。緊張するかもしれませんが、気負わず、堂々と発表できるよう、よく準備しておきましょう。

【SSH】理数探究基礎:「課題研究のテーマを考えよう」①

今回は自分たちが研究する「テーマを考える」、その第1回目です。

どの生徒も自分なりの疑問や課題をしっかり考えてきており、高い意識で課題研究に臨んでいるのを実感しました。

また、先週まで分散登校だったため、クラスが全員そろって授業をするのは2日目で、クラスメートとはまだまだ知り合えていな状況での実施でしたが、どのグループも積極的に意見を出し合い、活気ある話し合いができていました。

研究や発表も良いものになりそうだ、と期待の持てる第1回でした。

どのグループも、今回の時間だけではまとまりきらなかったと思いますが、次の時間でまとめてもらえれば十分です。この調子で取り組んでください!

【SSH】「理数探究基礎」の授業が始まりました(その2)

先週もブログ上で書きましたが、研究と聞くと難しく考え、身構えてしまう人が多いと思います。確かに、成果を求められていたり、締め切りに追われていたりすると、研究は大変かもしれません。

この「探究」の時間は、年度いっぱいという制限はありますが、チームとして動きながら、自由に考えたテーマで、研究に親しんでもらうための授業です。研究の手法は文系・理系に共通しており、これからの社会で求められるものとしても、とてもマッチします。

今週から本格的に「探究活動」を進めていきますが、楽しむことと挑戦することを忘れず、頑張っていきましょう。

【SSH】「自然科学探究基礎I」の授業が始まりました

【SSH】「理数探究基礎」の授業が始まりました

6月2日、学校設定科目「理数探究基礎」の今年度最初の授業があり、オリエンテーションとして、体育館で「理数探究基礎」を学習する意義や学習の中でどのようなことをするのかを、川勝先生からお話しいただきました。

「理数探究基礎」の時間でどのようなことをするのか、イメージはできましたか?

「こんなことできるのかな?」と思っている生徒も多いかもしれませんが、成功や失敗を積み重ねていけば、きっとたどり着くことができます!

まずはいろいろなことに興味を持ち、挑戦することを大切にしてほしいです。

分散登校のため、本日は1年次生全体の半数の生徒にしか話せていません。

もう半数の生徒については、来週の火曜に実施予定です。

【SSH】昇降口に科学部の学会発表ポスターを設置しています

6月1日より分散登校ではありますが、学校生活が始まりました。

正面玄関と2か所ある生徒昇降口の計3か所に、

科学部のポスター発表パネルを設置しています。

いずれも昨年度、学会で発表したときに使用したものです。

(5月中にホームページ内にアップロードしたものもあります)

1年次の「理数探究」の授業では、グループごとに研究を行います。

そして、今年度の3月には、このようなポスターをグループごとに

作成する予定です。

密を避けつつ、これらのポスターを見ながら、研究発表している

将来の自分へ思いを馳せてください。