教育・心理類型の取り組み

12 国際教育講演会(JICA)(78回生1年教育・心理入門)

9月11日(月)の類型の活動はJICA関西からお越しくださった漣かおり先生による講演会でした。講演会では、漣先生がタイのナコーンパトム聾学校での体験をもとに、今の日本以外の国の教育の現状やそこから考える今の教育への対策などを教えてくださいました。また、先生がなぜ青年海外協力隊に入ったのかや、タイでの生徒や先生同士での交流の話をしてくださいました。

ぼくたちはこれからの類型での活動で国際交流、フィリピンや台湾の高校と交流します。

そのため今回の講演会は、ぼくたちにとってどのような目標を持って取り組むべきかや、国際交流の重要性などを考える土台となったと思います。今回の講演会での学びを生かし、次の類型の活動も頑張っていきたいと思います。

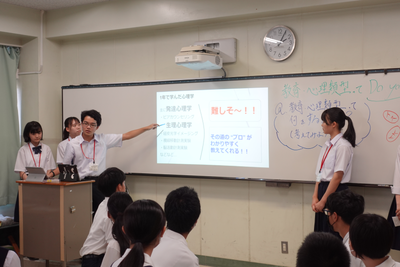

15 夏のオープンハイスクール(77回生2年生教育・心理実践)

15.夏のオープンハイスクール

8月4日(金)に、夢野台高校にて夏のオープンハイスクールがありました。

中学生に楽しんでもらえる授業をつくりあげることを目標に、短い時間の中で準備を重ねてきました。準備や本番を通して、改めて授業の大変さを経験し感じることができ、教育・心理類型の私たちにとって、とても有意義な時間だったと思います。

リハーサル、本番の午前の部、午後の部と何度も授業を繰り返し、先生のご指導のもと改善を重ねることで、最後はより良い授業をすることができました。たった1回の授業でも、それまでに何度も準備を重ねることが大切だということを学びました。

最後に、暑い中オープンハイスクールに来てくれた中学生のみなさん、本当にありがとうございました!

11月の学校説明会や秋のオープンハイスクールでもお待ちしています。是非参加してくださいね!

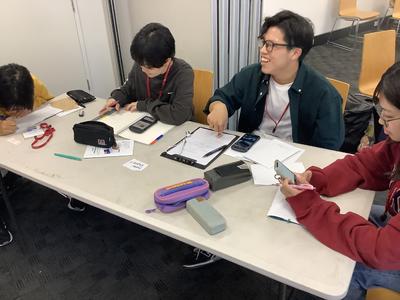

14 神戸大学大学院訪問(77回生2年生教育・心理実践)

14.神戸大学大学院 人間発達環境学研究科訪問

今回は、神戸大学大学院人間発達環境学研究科を訪問しました。

まず、山根隆宏准教授から神戸大学国際人間科学部にはどのような学科があり、どのような活動を行っているのかなど学部の紹介をしていただきました。また、山根准教授が行っている研究についても教えていただき、実験を行う際には、心理学の面からその実験から得たいデータは何か、どうすればそのデータを取り出せるのかを考えて行わなければならないのだと学びました。

その後ゼミ学部生から大学生活や授業、サークルについてリアルな声を聴いて、大学生活が具体的にイメージできました。

そしていよいよ大学院生の方と心理学共同演習の1回目を行いました。今回は主にグループごとにテーマを決めました。テーマを決め終わったグループから、大学院生の方と文献調べや、これからどうやって研究を進めていくのかという方針決めも行いました。大学院生の方から文研調べのコツを教えていただいたので、これからの心理学共同演習の活動でそのコツを活かしながら文献を探していきたいです。

2学期から始まる心理学共同演習では、今日決めたテーマを深く研究していけるよう、グループで協力して頑張ります!

8月5日_オーストラリア研修8〜9日目の様子

今日は最終日でした。それぞれのトピックをきめて長い時間かけて準備したスピーチコンテストや、自分の隠れた特技をみんなに披露するタレントショーなど大きくて楽しいイベントがたくさんの一日でした。10日間と いう短い研修を締めくくり、いろんな思い出を語り合った最高の日だったと思います。とんでもなく長い飛行機での移動時間を終えて無事全員が日本に帰国でき、通常通りの生活に徐々に戻していけるようにしたいです。

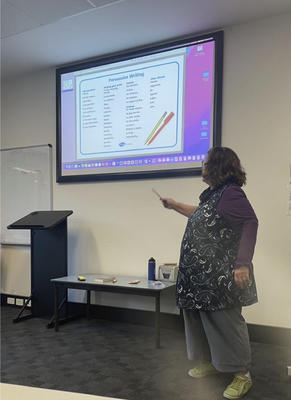

13 兵庫教育大学訪問(77回生2年生教育・心理実践)

13 兵庫教育大学訪問 (2年・教育・心理類型)

7月21日、私たちは兵庫教育大学を訪問して、教育学の勉強に触れました。大学について、新入試制度について説明を受けた後、体験講義を受けました。キャンパスの見学もさせてもらい、進路について考える良い機会になりました。さらに、類型の卒業生で、現在兵庫教育大学で学ばれている先輩方にお話を聞きました。

その中で今の自分たちができる将来への取り組みを考えることができました。特に考えたことは、「有意義な時間の使い方を今から身につけること」です。大学生になると、自分で時間の使い方を選択する機会が増えるということや、受験勉強での時間の使い方の重要さを先輩がお話ししてくれたからです。そのため、「自由」を有意義に過ごすためにも今から時間の使い方を工夫することが大切だと感じました。

このように、実際に大学を見学して、たくさんのものに触れることで、自分の将来をイメージするきっかけになりました。

8月4日_オーストラリア研修8日目の様子②

本日はラストの締めくくりとしてスピーチコンテストとタレントショーと表彰式を含んだセレモニーを行いました、各自自分の選んだテーマで自分のベストを尽くしてスピーチしました。最初に比べて声や表情などが良くなり、成長を感じられる部分が多々ありました。

タレントショーでは空手やダンスなど各々の特技を披露しました。

フィナーレセレモニーではオーストラリア研修の振り返りビデオを見て、スピーチ練習や高校見学など様々な思い出が蘇りオーストラリアでの経験がとても自分の中で充実したものだったことを実感しました。5時より飛行機に乗り日本に帰ります、オーストラリアに行けてほんと良かったです。

8月4日_オーストラリア研修8日目の様子①

今日は一人ずつ決めた話題をもとに、前に出て英語でスピーチを行いました。4日間Public Speaking Lessonで学んだことを活かし、皆とてもいいスピーチになっていたと思います。

また、タレントショーでは得意なことを披露しました。けん玉やダンス、ギター、アクロバット、空手の形などたくさん見ることができました。 英語でのスピーチや普段のレッスンで大変なこともたくさんありましたが、最後に楽しい思い出を残すことができて良かったです。

今日はオーストラリア研修最終日になりました。それぞれが目標を持って取り組めたいい研修になったと思います。

8月3日_オーストラリア研修7日目の様子②

午後は、大学でオーストラリアの大学について学びました。オーストラリアの大学は日本と比べて 施設が様々で、大きな噴水や広い芝生、たくさんのレストランなどがあります。

その後、5人の大学生の方々と一緒にハンドボールをしました。みなさんとてもフレンドリーで、夢 高生もとても楽しみました。また、その5人の中には日本人で日本語を普通に話す人もいて、オーストラリアの多国籍文化を感じることが出来ました。

最後は、明日のスピーキングコンテストに向けて発表の練習をしました。

8月3日_オーストラリア研修7日目の様子①

今日は火曜日と同様、Lindfield Learning Villageに行きました。

まず、現地の学生達と体育館で ボールゲームをしました。ゲームを通して自然と現地学生とコミュニケーションをとることが出来ました。また、先生の指示をよく聞いて楽しむことが出来ました。

次に、森に行ってオーストラリアの自然に触れました。現地学生とグループを組んでオーストラリ アの生き物ウォンバットのお家を作りました。それぞれのチームのお家に個性が溢れていてすごく面白かったです。

現地学生とも円滑にコミュニケーションがとれて嬉しかったです。

特別編_シドニーの魅力⑤

ここシドニーでは、エスカレーターは左側に立つようです。

ちなみに階段も左側を上り下りします。

朝7:30…公園の芝刈りをするには早すぎませんか??

駅へ向かう途中、ものすごい音ですっかり目が覚めました。

これはシドニーでも珍しいと思いますが…

学校訪問で訪れたリンドフィールド・ラーニング・ビレッジにありました。

「男性も女性も」ではなく「オール・ジェンダー」です。

特別編_シドニーの魅力④

交差点で見かけるこの黄色い標識…

実は歩行者優先を表しています。

都会の風景に溶け込むような古風な建物は…

実は郵便局です。

この白い鳥、日本では野鳥として見ることはないのでは…

オウムです。シドニーではあちこちにいます。

8月2日_オーストラリア研修6日目の様子②

午後にはアボリジニの文化体験がありました。まず始めに、みんなでアボリジニのフェイスペイ ントをしました。男性は線を描き、女性は点を描くという文化で、私たちも真似をして自分にペイントをしました。また、実物のアボリジニのブーメランや斧、楽器を見せていただいたり、一人ひとりブーメランに模様を描いたりしました。みんな思い思いのアボリジニアートを描き、自分のブーメランを作りました。今回、アボリジニの文化を体験して、知らない文化を知ることは、とても楽しく、またとても大切なことだと分かりました。

8月2日_オーストラリア研修6日目の様子①

今日は午前中にパブリックスピーキングレッスンがありました。今日は、自分のスピーチのテーマについて考えたり、架空の会社の広告を考えたりしました。お客さんの興味を惹きつけるために、どのように良いところを表現をするのか、考えるのが難しかったです。

特別編_シドニーの魅力③

この時期のシドニーの朝は寒く、10℃を下回ります。

吐く息も白くなるほどの寒さですが、空気が澄んでいてとても気持ちがいいです。

昼になると気温がぐんぐん上がります。25℃を超える日もあります。この日は26℃まで上がりました。

空は広く、心なしか日本よりも鮮やかな青色をしているように感じました。

冬とは思えない紫外線の強さに驚きました。帽子、日焼け止め、サングラスは年中無休で必須です。

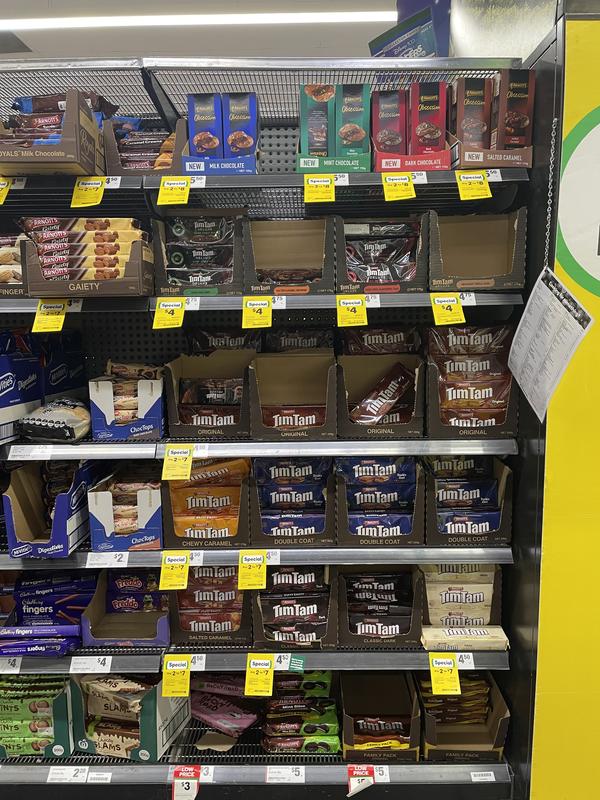

ここからはスーパーマーケットの様子を紹介します。

牛乳売り場。紙パックではなくプラスチックのボトルに入った状態で売られています。

アイスクリーム売り場。大きな入れ物に入って売られていました。牛乳もそうですが、総じて内容量が多いです。

オーストラリアで大人気のお菓子、Tim Tam (ティムタム)!

みなさんはご存知でしたか?

日本でも購入できるのですが、味が限られています。しかし、本場オーストラリアではこーんなにたくさんの味から選べます。生徒たちもお土産に、自分用に、たくさん買っていました。

特別編_シドニーの魅力②

たくさんの野鳥が見られるシドニー

写真はアイビス(トキの仲間)@マッコーリー大学

都会のスーパでも野菜や果物は量り売りです

8月1日_オーストラリア研修5日目の様子②

午後は大学に戻って、みんなの前で意見を話したり、発表する上で大切な接続詞などについて学びました。英文を直ぐに考えたりするのは難しかったけど、みんなの前で発表し終わったあとはすごい達成感があって良かったです!!

今日は色んなことを学んだり、楽しんで、とても充実した1日になりました。

8月1日_オーストラリア研修5日目の様子①

今日は朝早くから大学に集まって、バスに乗りリンドフィールド・ラーニング・ビレッジという学校を訪問しまし た。

この学校は2015年に作られて、ユニークな教育方針でとても人気な学校になっています。そこでは初めに6年生の子達と3.4人グループを作り質問をしたり、折り紙を教えたりして交流しました。

次に私たちは学校の中を見学しました。まず日本の学校よりとても広くてソファーやピアノが置いてあって誰でも使えるようになっていました。発表会や討論をするためのステージや、図書館とボードゲームなどが一緒に出来る部屋、音楽室や技術室もあり、とてもたくさんの施設が学校にありました。

その後、幼稚園児の所へいって少し一緒に遊んだり、遊具でも遊びました!また小学生の教室へ行って、出されたテーマについてホワイトボードになっている机にグラフを書いたりして話し合いました。

特別編_シドニーの休日⑤

Olympic Parkの中にあるタイ料理屋でランチ。ちなみにこれは日本円で1,700円ほど。シドニーは物価が高めです。

あのIKEAが入っているショッピングモールです。今にもくぐろうとしているこの大きな物体、なんと子供用の遊具です。自分が子供のときにもこんな遊具があったらなあ〜

夕日が綺麗でした。

7月31日_オーストラリア研修4日目の様子②

お昼の時間には、それぞれのホストファミリーに用意してもらったランチを食べました。よく晴れていたので、外で食べると気持ち良かったです。

午後には、オーストラリアに関するクイズや、2つのチームに分かれてミッションをクリアしていくゲームなどをしました。改めて、オーストラリアやマッコーリー大学について知ることができたので良かったです。

最後に、大学近くのショッピングモールで、1時間ほどショッピングする時間を作っていただきました。それぞれのお土産などを買えて、とても楽しい1時間でした。

7月31日_オーストラリア研修4日目の様子①

今日はホストファミリーの家から交通機関を使ってマッコーリー大学まで行きました。乗り換えが

多く大変でしたが何とか時間までにたどり着けて良かったです。

午前中は神経衰弱でアイスブレイクをしたあと、自己紹介のインタビューをし合い、マインドマップ を書いてスピーチをしました。少し緊張した上に現地の先生の説明が聞き取れない部分もあった けど、何とかスピーチをすることができて良かったです。金曜日のスピーチコンテストに向けて もっと頑張ろうと思います。

休み時間には皆でハンドボールもしました。チームで協力して白熱したゲームをすることが出来 て、とても楽しむことができました。

そのあと、現地の先生からオーストラリアの有名な食べ物をいくつか貰いました。TimTam(オース トラリアのチョコ)やラムネなどのお菓子は甘くて美味しく大好評でしたが、ベジマイト(野菜を発酵 させたペースト)は塩辛く味噌と醤油のような独特な味をしていたので生徒はみんな恐る恐る食べ ていました。私はベジマイトの味が前から気になっていたので今日食べることができてよかったで す。素敵な午前を過ごすことが出来ました。

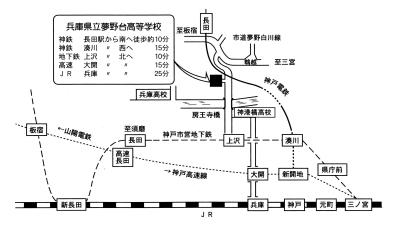

兵庫県立夢野台高等学校は、大正14年(1925)創立。

本年、令和7(2025)年10月10日に創立100年目を迎えました。今後もよろしくお願いします。

100周年のキャッチフレーズとロゴです!

未来へ蔦(つた)える

夢高キャラクター

「かずらちゃん」

「つたぽん」

気象警報発表時および交通途絶時等の対応 については、 こちら から。