SSH

【SSH】令和4年度高等学校課題研究情報交換会を開催しました

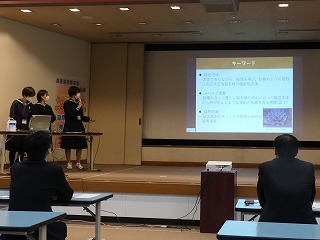

12月5日(月)、14:00より、本校百周年記念館大ホールにて、「令和4年度 高等学校 課題研究 情報交換会」を開催しました。この会は、各校で行われている課題研究の内容について情報交換を行い、日頃の課題研究の成果や課題を共有する目的で開催しました。本校の教員以外に、近隣の高等学校から11名の先生が参加し、探究活動の指導について話し合いました。

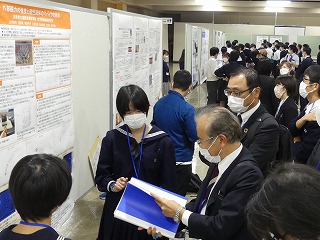

情報交換会では、まず、近隣のSSH指定校である姫路西高校、龍野高校および本校の、探究活動の実践発表を行いました。その後、6名程度のグループ4つに分かれ、各学校での探究活動に関する課題について情報交換を行い、最後に参加者全員で共有しました。情報交換では「テーマ設定での教員の関わり方」、「生徒の考えが深まる助言の工夫」、「専門外の教員の探究活動への関わり方」といったテーマのもと活発な議論が行われ、充実した時間となりました。

参加した教員からは、「他校の現状を知ることができ、刺激になった。」、「各校が抱えている悩みは似ており、それのどのように向き合うかを考えていきたい」、「各校の悩みを共有できることは、大きなメリットだと感じる」、などの感想が聞かれました。

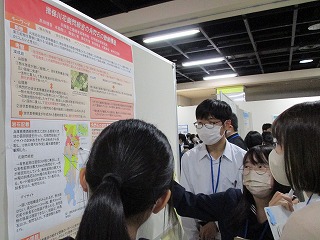

(実践発表の様子)

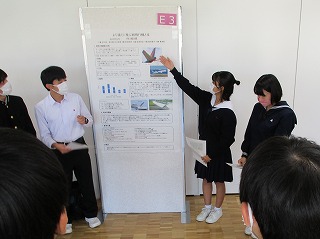

(情報交換の様子)

【SSH】科学部が第95回日本生化学大会で発表し、高校生発表の銅賞を受賞しました

11/11(金)、第95回日本生化学大会(主催:日本生化学会)が名古屋国際会議場で行われ、本校の科学部から生物系研究部の2グループが以下の発表を行いました。

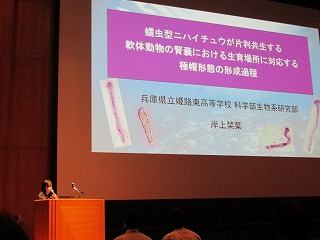

・蠕虫型ニハイチュウが片利共生する軟体動物の腎嚢における生育場所に対応する極帽形態の形成過程

・歪みを修正してサボテン(ブリンチュウPachycereus pringlei)の刺座の配列方程式を決定する

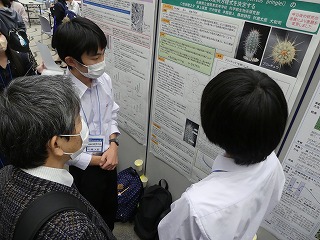

口頭発表ののちポスター発表を行いました。ポスター発表の1時間15分の間、入れ替わり立ち代わり、高校生、大学生・大学院生、大学教員の方々と積極的に討議し、多くの視点からのアドバイスをいただくことができました。また、ニハイチュウ班が高校生発表の銅賞を受賞しました。

(発表の様子)

【SSH】「数学に関する研究発表会」に参加しました

11/5(土)、「数学に関する研究発表会」が、主催である龍野高校で行われ、本校の科学部生物系研究部サボテン班の生徒2名が参加しました。

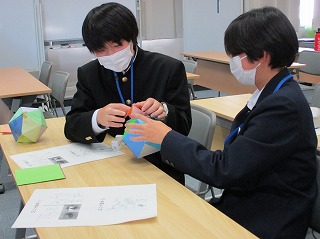

発表会ではまず、神戸大学理学研究科の渋川元樹助教による動画を視聴し、課題研究と高校数学の位置づけや、高校数学の学習法などについて学びました。また、折り紙を用いた多面体の作成を通じて、幾何に関する知見を深めることができました。

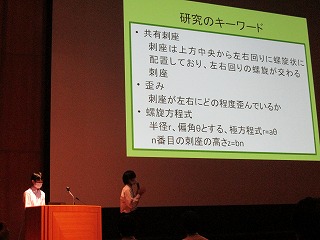

午後からは参加生徒12名による口頭発表が行われ、本校生徒はサボテンの刺座に関する数学的研究について発表しました。他校の発表でも積極的に討議し、有意義な一日となりました。

(当日の様子)

【SSH】第46回兵庫県総合文化祭で、科学部物理系研究部が最優秀賞を、生物系研究部・地学系研究部が優良賞を受賞しました

11月4日(金)~6日(日)、第46回兵庫県総合文化祭において自然科学部門の発表がバンドー神戸青少年科学館で行われました。5日(土)は口頭発表とポスター発表、6日(日)はポスター発表のみの審査が行われました。本校からは3グループが、以下のテーマで発表しました。

・外部磁力の強度と磁性流体のスパイクの形状(科学部物理系研究部)

・腎臓でのニハイチュウの極帽形態の形成過程(科学部生物系研究部)

・揖保川花崗閃緑岩の角閃石の微細構造(科学部地学系研究部)

審査の結果、本校科学部の物理系研究部が物理分野の最優秀賞を受賞し、来年度の全国総合文化祭への出場が決まりました。また、生物系研究部も優良賞とパネル発表賞、地学系研究部も優良賞を受賞し、発表した全てのグループが結果を残すことができました。

(発表の様子)

【SSH】「令和4年度 高大連携課題研究合同発表会 at 京都大学」に参加しました

11/3(木・祝)、「令和4年度 高大連携課題研究合同発表会 at 京都大学」が開催され、本校の1年次生2グループ、計8名が参加し、探究活動の成果を発表しました。

発表会では、まず京都大学大学院人間・環境学研究科の酒井敏教授より、記念講演が行われました。ノーベル賞受賞者や有名な科学者の名言から、研究者としてのあるべき態度や、常識にとらわれないことの重要さを学びました。その後、15分(発表時間8分、質疑応答5分、アドバイスシート記入2分)のポスター発表を2回、行いました。発表した内容は、

・プロペラの質量と発生する電圧との関連性について

・より遠くへ飛ぶ紙飛行機とは

の研究でした。他校の生徒や大学院生、大学の教員の方々からアドバイスをいただいたり、他校の生徒の探究活動の発表を聴いたりと、充実した時間となりました。

(発表の様子)