SSH

第47回日本分子生物学会年会MBSJ2024で発表を行いました

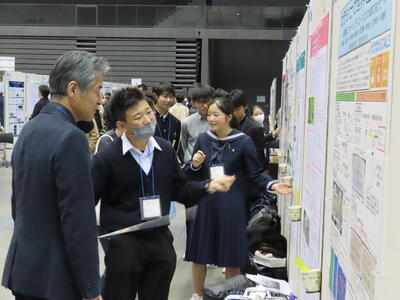

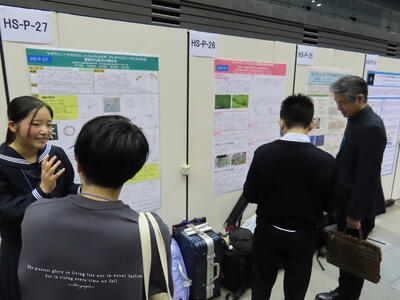

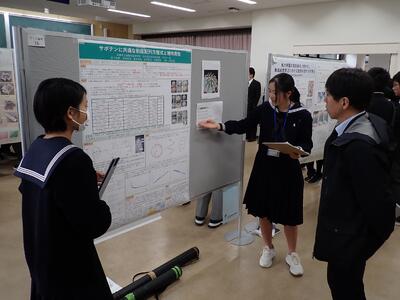

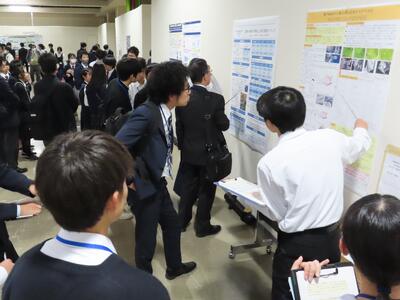

令和6年11月29日(金)にマリンメッセ福岡で行われた「第47回日本分子生物学会年会MBSJ2024」の高校生の研究発表で、科学部生物系研究部ニハイチュウ班とサボテン班がそれぞれ口頭発表とポスター発表を行いました。

|

|

この学会は、生物系で日本最大規模の学会です。7千名を超える研究者が集う議論の場となっており、分子生物学・生命科学の次世代を担う高校生が研究者の方々と交流できる場でもあります。

|

|

|

ニハイチュウ班は「ニハイチュウの生存に最適なpHの解明-飼育・培養液作成のための基礎研究-」というテーマで、サボテン班は「サボテン、トウモロコシ、ヒメムカシヨモギ、アレチヌスビトハギにみられる規則的な配列の類似性」というテーマで口頭発表およびポスター発表を行いました。

|

|

自分たちの研究について説明し、質疑応答でも丁寧に対応していました。専門の研究者の方々と議論を重ね、交流を深めました。

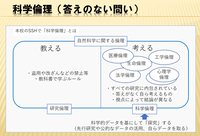

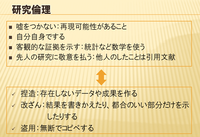

【SSH】「科学倫理」の出張授業に伺います!

本校ではスーパーサイエンスハイスクール事業の柱の一つとして、科学倫理の探究活動を行っています。科学倫理の探究の目的や方法については、本校ホームページに「高等学校における科学倫理教育のロールモデル―その目的と方法―」として紹介しています。興味を持たれる学校(小・中学校、高等学校)や教員のみなさんは、ぜひ以下までご連絡ください。科学倫理教育を担当している川勝和哉主幹教諭が、全国どこでも出張授業や研修会にお伺いします。

【科学倫理とは?】

他人の研究成果を盗用したり、結果を故意に自分の都合の良いように変えたりすることを禁じる「研究倫理」とは違って、「科学倫理」は、社会で課題になっている問いに各人がどのように判断するかを考える時間です。たとえば、原子力発電に賛成か反対か、遺伝子操作に賛成か反対か、といったように、決まった答えがなく、個人によって見解が異なるテーマについて意見を出し合って考えます。一人一人が賛否を判断するために、まず客観的な資料を集めることから始めます。これらのテーマについて対話できるようになる力は社会を構成する市民として必要であり、さらに生きた探究の力を育成することでもあります。

【川勝和哉】

本校主幹教諭(理科)、日本生命倫理学会会員、研究倫理学会法務倫理委員会委員、VR研究倫理審査委員会委員

【メールアドレス】

himehigashi-hs-ssh@hyogo-c.ed.jp

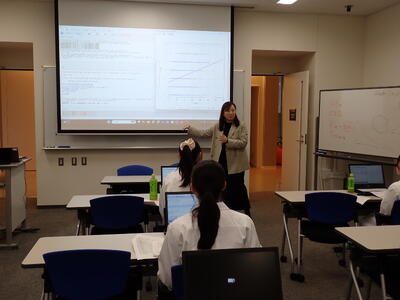

【出張授業実施のようす】

北海道有朋高等学校の遠隔授業配信センターT-baseからの配信授業のようす。

対面での授業のようす

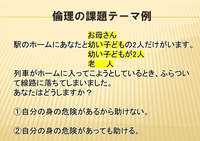

【対話のテーマ例】

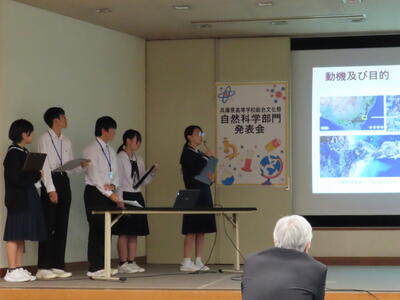

令和6年度近畿地区高等学校自然科学部合同発表会で科学部が優秀賞を受賞しました!

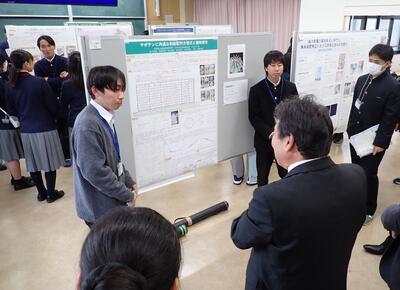

令和6年11月24日(日)に京都教育大学で、令和6年度近畿地区高等学校自然科学部合同発表会が行われ、科学部生物系研究部サボテン班がポスター発表を行い、優秀賞を受賞しました。この大会は、近畿高等学校総合文化祭の自然科学部門に代替される大会です。各府県の専門部から推薦された団体が発表を行うことができ、兵庫県からは5校が参加しました。サボテン班の発表テーマは「サボテンに共通な刺座配列方程式と種特異性」でした。発表や質疑応答を通して、高校生や専門の方など多くの人と議論することができました。

|

|

|

第2回「薬学への誘い」に参加しました

令和6年11月16日(土)に神戸薬科大学で第2回「薬学への誘い」が行われ、1、2年次の生徒5名が参加しました。

今回は「疫病予防学研究室」と「微生物化学研究室」の2つの研究室を訪問しました。

疫病予防学研究室では、人の健康や疾病に関するさまざまなデータ分析することで、疾病予防や健康寿命を延ばすための対策などを実際のデータを見ながら分かりやすく教えていただきました。実習では、デモデータを用いてグラフを描いたり、どのように分析できるかを体験しました。また、学生の方とも交流する時間をいただき、生徒の素朴な疑問にも丁寧に答えていただきました。

微生物化学研究室では、生物の栄養状態に関する研究について教えていただきました。実習では低栄養の状態では免疫関連機関も変化することを、実際のデータを見ながら分析することができました。

参加した生徒たちは、薬学というと化学的な内容だけでなく、生物学、数学、物理学などさまざまな分野の融合によって成り立っているということを体感しました。

|

|

|

|

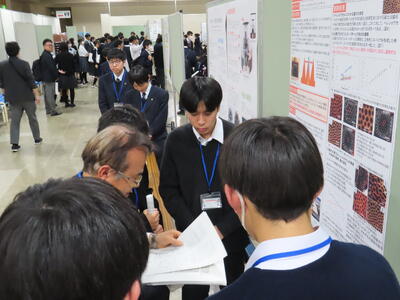

第49回全国高等学校総合文化祭(研究発表)への出場権を獲得しました!

令和6年11月8日(金)~10日(日)にバンドー神戸青少年科学館で第48回兵庫県高等学校総合文化祭自然科学部門発表会が行われ、科学部物理系研究部磁性流体班が物理分野最優秀賞を受賞しました。研究題目は「磁力とスパイクの形の関係を解明する方法」で、来年の夏に香川県で行われる第49回全国高等学校総合文化祭への出場権も獲得しています。

また、科学部生物系研究部ニハイチュウ班と科学部地学系研究部マグマ班も発表を行い、生物分野優良賞、地学分野優良賞を受賞しました。

|

|

|

|

|

|