創造科学科ブログより抜粋

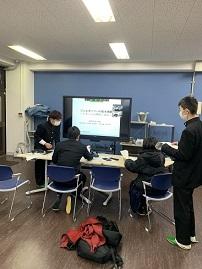

令和3年2月2日創造基礎A WHO講義「世界における新型コロナウイルス感染症の現状と対策」

本校第一STEAM ROOMにおいて、創造科学科5期生(1年)を対象に、WHO神戸センター テクニカル・オフィサーの茅野龍馬氏から「世界における新型コロナウイルス感染症の現状と対策」というテーマでオンライン講義を行った。新型コロナウイルス感染症について、伝播の状況や変異について説明していただいた。次にWHO、及び神戸センターの説明があり、最後にWHOの新型コロナウイルス感染症対策について講義をしていただいた。WHOから3つのメッセージ「Be SAFE」「Be SMART」「Be KIND」をいただき、自分一人ではなく、社会とともに新型コロナウイルスと向き合うことの大切さを学んだ。

令和3年2月2日創造基礎B FW「クルたん食堂」

西鈴蘭台駅前にあるクルたん食堂において、創造科学科5期生(1年)の北区の子育て環境をテーマに活動をしている2班の生徒2名がNPOインクルひろば代表理事の松岡喜久子氏からお話を伺った。クルたん食堂は「子ども食堂」として3年前に設立しれ、地域の憩いの場や多世代交流の場として役割を担ってきた。生徒は今回のインタビューをもとに、施設案内できるよう活動を続けていく。

令和3年1月30日創造基礎B FW「CBA氏インタビュー」

空き家とアーティストを繋げることをテーマに研究をしている創造科学科5期生(1年)4名が、駒ヶ林町にある駒4工房にて、画家のCBA(シーバ)氏をインタビューさせていただいた。この班はPR動画作成を企画しているため、ビデオカメラを回しながら十数項目の質問を行い、また、駒4工房の様子も撮影させていただいた。途中、インタビュー映像を撮り直しさせていただく場面もあったが、快くご協力いただいた。CBA氏の人柄が十二分に伝わる映像が取れたことと思う。先日のインタビューと合わせ、アーティストさんの考え、思いが見えてきたように思う。さて、どのようなPR動画が完成するか、彼らの研究はどのような形に結ばれていくのか。是非楽しみにしておいていただきたい。

令和3年1月25日創造基礎A 薮中三十二氏講義「新年 国際情勢と日本外交」

本校第一STEAM ROOMにおいて、創造科学科5期生(1年)を対象に、立命館大学客員教授・外務省顧問の薮中三十二氏から「新年 国際情勢と日本外交」というテーマで、オンラインにて講義を行った。前半は、トランプ前大統領と米国の世界に与える影響、バイデン大統領の国際協調の方向性について生徒と議論しながら話を進めていただいた。後半は、中国の大国化と米中対立における日本外交の指針について生徒とディスカッションをしていただいた。議論は質疑応答含め3時間に及び、生徒からは質問が途絶えることなく熱気に満ちた講義となった。

令和3年1月23日課題研究「神戸高校オンライン交流発表会」

本校HR教室において、本校創造科学科5期生(1年)40名が兄弟校でもある神戸高校総合理学科(1年)40名と最先端の自然科学探究活動の成果を発表し合う交流発表会をオンラインで行った。両校とも8つの班が5人グループ研究した内容を、それぞれ2班ずつ1会場で交流発表し、互いの研究から刺激を受けながら、白熱した質疑応答を行った。緊急事態

宣言が発出されたことで急遽オンラインでの発表会となったが、限られた環境の中で半年の研究の成果を懸命に伝え、神戸高校からも多くのことを学ぶことができた。

令和3年1月23日 創造応用ⅠS「サイエンスフェアin兵庫」

本校創造科学科4期生(2年)自然科学探究活動実践者(理系26名、文系4名)と5期生(1年)理系選択者31名が、今年はオンラインにて開催された「第13回サイエンスフェアin兵庫」に参加した。今年はオンラインによる開催で、自然科学探究活動を実践してきた2年生は研究成果をまとめて作成した動画を事前に投稿し、参加生徒は全員各自自宅で配信された発表動画を視聴した。動画の視聴については、STEAM教育モデル校である加古川東高校、豊岡高校、神戸高校の生徒と互いに評価し合うことで、刺激を受けていた。本校生の研究テーマは以下のとおりである。

<物理>古池や おゆまる飛び込む 水の音 ・ダイラタント流体の緩衝性

<化学>蛍光の変化で分かる腐敗度チェック

<生物>ユーグレナの切り花への延命効果

<数学>弁当の中身が混ざらないために ・記憶力と時間帯の関係

1番当たる天気予報アプリは何? ・売れる漫画の法則とは?

<都市工学>みんなの理想の駅ってなぁに?「音」で考えるユニバーサルデザイン

<観光データ>コロナ禍における北海道の観光業

令和3年1月16日創造基礎B FW「小國氏インタビュー」

空き家とアーティストを繋げることをテーマに研究をしている創造科学科5期生(1年)7名が、駒ヶ林町にある角野邸にて、NPO法人芸法の小國陽佑氏をインタビューさせていただいた。作成するPR動画に用いるため、複数の角度からビデオカメラを回しながら計10項目の質問に答えていただいた。小國氏のご厚意により、作品や角野邸内部の様子も撮影させていただき、充実のフィールドワークとなった。駒ヶ林とアーティスト、空き家とアーティスト…これらを結びつけるヒントが得られたのではないだろうか。PR動画の完成に期待が高まる。

令和2年12月22日第11回高校生鉄人化まつり実行委員会(1)

令和2年12月20日 甲南大学リサーチフェスタ

令和2年12月16日創造基礎A「日本の財政の現状・課題」

令和2年12月5日「探Q!RESAS成果発表会」

令和2年12月3日創造応用ⅠL FW「神戸ムスリムモスク」

令和2年11月22日 第10.1回長田区・高校生鉄人化まつり

令和2年11月21日「尼崎ラウンドテーブル」参加

令和2年11月20日創造基礎「税の作文表彰式」

令和2年11月18日創造応用ⅠL「中間発表会」

令和2年度 学科説明会の様子

この動画のリンクや動画自体を他のSNSやサイトへ掲載することを禁止します。

途中、音声が途切れているところがあります。ご了承ください。

令和2年11月14日 「創造科学科説明会」

令和2年11月14日・15日 第14回全日本高校生模擬国連大会

令和2年10月13日課題研究「院生ゼミ」

5班 松本・佐々木ゼミ 数理生物学入門