創造科学科ブログより抜粋

令和3年12月10日 RRE「外国人留学生交流会」

本校同窓会館ゆ~かり館において、本校創造科学科6期生(1年生)40名が兵庫教育大学と神戸大学の留学生10名と英語を用いて交流会を行った。留学生が前回とほとんど同じ方々だったため、自己紹介を済ませ本題に移った。本校生は創造基礎Bの取組みをテーマにパワーポイントを用いてプレゼンテーションを行い、留学生は「「SDGsに基づく自国が抱える課題について」をテーマに発表を行った。最後に各グループ代表生徒が、セッションの報告を行った。生徒は楽しみながら積極的に留学生と交流することができたとともに、創造基礎Bの地域活動について国際的な視点を得ることができた。

外国人留学生の出身国:ブルキナファソ、ナイジェリア、ジンバブエ(2名)、インドネシア(3名)、ベトナム(1名)、バングラディシュ(3名)

令和3年12月8日創造基礎B FW「大丸須磨店」

大丸須磨店に、創造科学科6期生(1年)の本をテーマに活動をしている4班8名が訪ねた。株式会社大丸松坂屋百貨店店長付専門スタッフの立花氏と青木氏に向けて、生徒は「マイクロライブラリー」と「ストーリーウォーク」を提案した。両提案について、須磨店として実施は可能としながら、実施時期や方法、主なターゲットを今後詰める必要があると指摘された。イベント実施に向けて今後準備を進める予定である。

令和3年12月7日 課題研究「第8回」

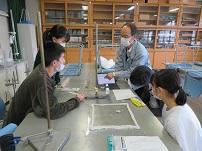

創造科学科6期生(1年生)の39名が本校において課題研究の第8回目の授業を受けた。

課題研究での実験・観察も終盤にさしかかり、追い込みで実験を行う班や、大学院生の方からオンラインの指導を受けながらこれまでの実験結果をまとめて分析を行う班など、それぞれ研究活動を進めた。実験操作も回数をこなすことでスムーズに行えるようになり、得られたデータの分析についても深く行えている。

今月中旬には高校生の研究活動の発表会に参加する班もあり、それを見据えて研究活動を行った。

令和3年11月24日 創造応用IS「探究活動⑨」

創造科学科5期生(2年生)の理系(31名)が創造応用ISの授業で、分野ごとの9回目の探究活動を行った。

数学分野では、神戸大学の稲葉先生から統計学の一元配置分散分析についての講義を受けるとともに、自身の研究の進捗状況を報告し、その進め方や今後の課題について助言をいただいた。

物理分野では、これまでの研究で得られたデータをもとにパラシュート部分の形について考察し、それに基づいて設計したパラシュートを用いて落下の様子を確認した。もう一方の研究班では教室内の空気の対流を調べるために作製した模型を用いて、暗所で光を当てながら煙の動きを観察した。

化学分野では、作製した磁性流体の磁性を強める方法を試したが逆に磁性が弱まるという現象が確認された。この結果を考察し、さらに微細な粒子にまで粉砕する必要があると考えた。磁性流体を安定な状態で保存する方法も検討した。

生物分野では、豆苗に吸収させる液体のpHを一定に保つために酢酸と酢酸ナトリウムを用いて緩衝溶液の調製を行った。液性をできるだけ中性に近づけるために物質の混合比を変えながらpH調整を行った。また自分たちの研究を発表できる発表会について調べた。

都市工学分野では、プログラム言語Pythonについて学びを深めながら調べたコンビニの位置情報の入力を行った。また、研究発表に向けてこれまでの内容をまとめるともに今後研究する内容について考えた。

令和3年11月24日創造応用ⅠL「中間発表会」

本校同窓会館武陽ゆ~かり館において、創造科学科5期生文系選択者(2年)9名が、パワーポイントを使用し、自身が取り組む課題研究についての口頭発表(発表8分、質疑応答3分)を行った。今回は、大阪大学大学院国際公共政策研究科教授の松繁寿和氏にご来校いただき、生徒の口頭発表に対してアドバイスをしていただいた。

発表タイトルは以下のとおり

「日本に宗教教育は必要か-「宗教都市神戸」を教材に-」

「防災グッズは持ち歩く時代へ-防災に対する意識-」

「いいクラスを作るには-学級崩壊の原因の検討に基づく提案-」

「義務教育下における中学生の不登校生徒へのよりよい対応環境」

「“3C”カードゲームによる在日ベトナム人に向けた言語学習 -Cool Japan, Card Game, Communication-」

「高齢者のICT交流促進に向けて」

「空き家×アーティストで描くサスティナブルタウン」

「色覚の個人差に関わらず見やすい誘導灯」

「数学の理解と好感度の関係」

令和3年11月20日創造応用 FW「スマホセミナー」

芦屋市立茶屋集会所において、創造科学科5期生(2年)の生徒1名が、「スマホセミナー」を見学した。この生徒は高齢者向けのスマホ活用支援について研究している。今回訪問したスマホセミナーは、茶屋之町自治会が芦屋市社会福祉協議会に依頼し、担い手として甲南高校ボランティア委員会の生徒が参加することで実施されている。昨年9月から実施され、月に2回程度のペースで継続的に行われている。参加するのは茶屋之町の高齢者で、LINEの登録やグループ作成やWebサイトの見方などについて質問し、高校生が1対1でサポートしていた。とてもゆったりした雰囲気でセミナーが行われており、生徒にとっても今後の研究の参考となった。

令和3年11月21日「協働探究ラウンド・テーブル奈良2021」

東大寺近くにある東京庵本店において、創造科学科6期生(1年)5名が、奈良女子大学教育システム研究開発センター(連合教職大学院)主催、日本航空株式会社・産学連携部・意識改革推進部協力「協働探究ラウンド・テーブル奈良2021」に参加した。全国から64名の高校生が集まり、大学・高校教員等と大人と一緒に「ラウンド・テーブル」を実施した。アイスブレイクのあと、第一部「飛行機は どのように 運航されているのか」では、航空運航についてどのような職員が関わっているのかを確認したうえで、「グループワーク(1)定時性・快適性・効率性の三つをどう満たすのか」を実施した。生徒と大人で4人1組となり、テーマについて議論し、発表した。続いて第二部「ようこそJALOODAの世界へ」では、グループワーク(1)での発表を踏まえ、日本航空株式会社産業連携部の長谷川氏と同航空部機長の片桐氏から「JALOODA」について対談が行われた。そして第三部「『JALOODA』の翼に乗って飛び立とう」では、「グループワーク(2)そのとき、君は、君たちは?」で実際のトラブルを題材にワークショップを行い、発表した。最後にふりかえりとして、「翼」をモチーフにした工作を行い、参加者全員で記念撮影を行った。

〈生徒感想〉

僕は今回のラウンド・テーブルに参加して学んだことが2つあります。1つ目がピンチこそチャンスである、ということです。JALの機長さんがおっしゃっていて、ピンチや緊急事態のときこそ「〜するとチャンス」と考えることでプラス思考になることができ、マインドコントロールをすることができるようになる、というものでした。これはこれからの学校生活でも、例えばテストの点数が悪い時、部活の試合で自チームが負けているときや流れが悪い時、もしくは創造科学科の授業の中で何かトラブルが発生した時、「え、チャンスじゃね?」と思えるようになり、それをチャンスにしてより良い結果を導く、など実用していきたいものです。そして2つ目が協力すれば新たな案が出る、ということです。グループワークをやる中で住んでいる地域も年代も全然違う人と話し合い、その人たちと自分の意見を合わせることで新たな考えが生まれ、それがグループワークのお題であった「このような場合の解決策とは?」の答えに上手く繋げることができました。特に自分が最善だと思っていた案に他者の意見を聞き、それがとても良い案になったときは自分でも感心し、ワクワクしました。これからのグループワーク、リーダーシップの在り方について考えられる良い機会で楽しかったです。

私は今回のラウンドワークで知らない人とひとつのものを作るということへの考え方が大きく変わりました。今までは緊張ということが一番にきていたけれど、今はわくわくの気持ちの方が強いと思います。そう思えたのは、今回同じテーブルだった方が年齢の差を関係なく全員が平等な立場で接してくださったからだと思います。他県の高校生や自分の2倍以上も年の離れた方など普段の生活では絶対に関わることができない人と一緒に協議をさせていただいて自分の貴重な経験になりました。また、講義の中で最も印象に残ったのがプラス受信のお話です。マイナスなことがあってもそれをプラスと捉えてチャンスにする、というのはとてもおもしろい考え方だなと思いました。そうした方がきっと人生何倍も楽しくなると思うので実践してみます!

今日の奈良でのラウンド・テーブルでたくさんのことを学べたと思います。特に、初対面の人と話し合っていくことのむずかしさについてです。いつもなら見慣れた友達と話し合っているから円滑に進む部分もあるけど、やはり初対面の人と話し合うとなると発言もいつもよりはしにくかったので円滑とまではいきませんでした。そんな中でも話し合いを成立させていくことができ、濃い内容となったことはとてもいい経験になったと思います。今後の活動にこの経験を活かしていきたいなと思います。

初対面の方と話すことに最初は緊張しましたがすぐに話せるようになりました。今回難しいと感じたことは歳の差がある方と会話することです。私の方が年下な分、こんな意見では未熟すぎないかと考えてしまう時もありました。でも発言しないと何も変わらないと思い発言すると、受け入れられ、足りない部分は他の方が補足してくださいました。今後は自分自身の知識の増加と勇気を持つことを心がけようと思いました。話し合い自体すごく楽しく、たくさんの方々の意見や雑談もできたので有意義な時間になりました。奈良も楽しかったです。来年も開催されるのなら参加したいと思いました。

話を聞いて驚いたのは、限られた時間や条件の中で、よい行動を考え実行しているということに対してだ。円卓会議では、三つくらいアクティビティがあり、どれも「こういう状況であなたたちはどうしますか」というような内容だった。15分くらいで意見を出しあったが、結論はベストなものにはならなかったと思う。しかし、話によると、JALの方は、かなり差し迫った状況で最適な方策をできているようで、すごいと思った。どうすごかったかというと、私が、話し合っている途中で、「こうしたほうがいいか。でも、具体的にどうしようか」などと思っていたことが、みんな両立されていたと思う。パイロットは賢くないといけないなどと聞いたことはあったが、成る程その通りだと思った。パイロットになるにあたって、イレギュラーな事態への対応に関して勉強しているからこそではあるだろうが、それでもやはりすごいと思う。すっかり緊急時の対応の話のようになっていた気もするが、チームという面からいうと、「目的を共有する」とか、そういったことが参考になったと思う。アクティビティでいろいろと話し合ったが、初対面で緊張もありながらもある程度の話し合いになったのは、「与えられた課題をなんとかする」ということで一致していたからだと思う。目的の共有さえされてあれば、だいたいのチームは上手く動くと思う。

令和3年11月17日 創造応用IS「探究活動⑧」

創造科学科5期生(2年生)の理系(31名)が創造応用ISの授業で、分野ごとの8回目の探究活動を行った。

数学分野では、ご指導・アドバイスをいただいている神戸大学の稲葉先生とオンラインで個人の研究テーマについて進捗状況を報告したうえで助言をいただくミニ報告会を行った。データを集める手法やテータ量など具体的な助言をいただいた。

物理分野では、パラシュート部分の形が落下速度に与える影響を調べるためパラシュート部分に送風機で風を当て、どの部位に風が強く当たっているのかを調べた。この結果をもとにパラシュートの最適な形を模索していく。

化学分野では、これまでに作製した磁性流体が時間とともにその特性を失っていくことに着目し、最適な保存方法を探る実験を行った。それと並行して、神戸大学の秋本先生からオンラインで指導をいただき、食品保存に磁性流体をどう活用していくかを考えた。

生物分野では、豆苗に吸収させる溶液が周囲の環境でpHが変化してしまい植物内でのpH変化を正確に確認することができないという結果から、緩衝溶液を用いてその問題を解決できないかと考え実験を行った。また、染色液を吸収した植物の断面を顕微鏡で観察し、染色液の分布を観察した。

都市工学分野では、今後の研究活動に必要になるプログラム言語Pythonについて学んだ。また、対象地域である新長田駅周辺のコンビニの位置をデジタルマップ上で確認して緯度、経度の位置情報を調べた。

令和3年11月17日 創造基礎B FW「はっぴーの家ろっけん」

介護付きシェアハウス「はっぴーの家ろっけん」に、創造科学科6期生(1年)のビーチサンダル(ビーサン)が長田発祥であることをアピールすることをテーマに活動をしている3班8名が訪ねた。株式会社Happyの和田氏と前田氏が対応してくださり、生徒は「ビーサン卓球」についてプレゼンテーションを行った。提案そのものは好評であったが、「はっぴーの家ろっけん」に合ったよりユニークなものにブラッシュアップするようアドバイスをいただいた。今後提案を続け、イベント実施に向けて準備を進める予定である。

令和3年11月16日 課題研究「第7回」

創造科学科6期生(1年生)の39名が本校において課題研究の第7回目の授業を受けた。

今回は神戸大学の谷先生、各班担当の大学院生8名が来校してくださりその指導のもとで研究活動を行った。

吸水性ポリマーを用いた研究、彗星を手作りで再現する研究、採水した環境DNAから特定生物の存在を確認する研究、繊維の違いとひっ付き虫のひっ付きやすさの関係を探る研究、髪の毛がダメージを受ける条件を探る研究など、各班でこれまで進めてきた研究を大学院生の方の指導のもとじっくりと実験・観察に取り組み研究データを集めた。今後そのデータを分析しそこからでた結果を考察していく。

令和3年11月13日 創造科学科説明会

本校講堂において、県内外の中学生88名を対象に創造科学科説明会が行われた。受付後、創造基礎Bについてポスターションと、KOBE研修及び東京代替研修について口頭発表を行い、参加者は自由に観覧した。次に全体会では、学校長挨拶、学科長による学科概要説明、在校生による研究発表を行った。最後に、体験授業を行った。

全大会動画 ご視聴はこちら

〈発表タイトル〉

創造基礎「長田坂“fun”クラブ」

課題研究「彗星の再現と分光」「髪の毛を傷めにくくするためには」「ひっつき虫と素材による違いの関係」

創造応用ⅠL(文系)「〝3C″カードゲームによる在日ベトナム人に向けた言語学習~Cool Japan, Card game, Communication~」「駒ヶ林町をアーティストのまちへ」

創造応用ⅠS(理系)「磁性流体の食品保存への利用方法を探る(化学)」「安全に降りられるパラシュートをつくる(物理)」

〈体験授業〉

1.RRE(英語・社会) Teens who May Have Changed the World

2.創造基礎(社会問題) スタートアップ企業の資金調達を考えよう!

3.創造応用(多文化共生)神戸に住む外国の人たちの文化的背景を理解する

4.創造応用(数学) 日常生活における幾何学

5.創造応用(物理) 光から原子の様子を見てみよう

6.創造応用(化学) 豆腐の化学 ~えっ!?化学で豆腐って‥~

7.創造応用(生物) ダンゴムシの行動

8.STEAM ドローンを飛ばそう!プログラミング教室

9.生徒質問会 創造科学科について 他

令和3年11月10日 創造応用IS「探究活動⑦」

創造科学科5期生(2年生)の理系(31名)が創造応用ISの授業で、分野ごとの7回目の探究活動と中間報告会を行った。

数学分野では、自身の研究テーマについてその具体的な手法を大学の先生と相談しながら決定していった。これまでの講義で学んだ統計における関数をどのように組み合わせてどのように結果を導き出していくのかを考えた。

物理分野では、パラシュートのバルーン部分の表面積を一定に保ちながら形を変えることによって落下速度がどのように変化するのかを作製した模型を使って測定した。バルーンの形により落下時に空気を受ける部分の面積が異なるため、形状による差を確認した。

化学分野では、先行研究の内容をもとに、磁力をあてることで食品の鮮度が保てるのかを評価するために寒天培地を用いて食品から発生するカビを抑制できるのかという観点から評価する方法を考えた。今後実際に食品に磁力を当てて評価していく。

生物分野では、野菜に様々なpH指示薬を溶かした水を吸収させ、内部でのpHの変化から水の吸収のメカニズムを探るための実験を行った。野菜に色水を吸収させた後、断面を確認し、維管束部分が染まっていることを確認した。

都市工学分野では、新長田駅周辺に地域を絞り、現在のコンビニの配置について調べた。また、その地域の人口、年齢分布も調べ、そこからコンビニの適正配置について検討を行っていく。また、自分たちで考えた適正配置が本当に適切なのかを評価する方法についても検討した。

分野ごとの活動の後、全ての分野が集まり、中間報告会を行った。今回の報告会では、自分たちの研究をいかに魅力的に伝え、聞き手に興味をもってもらうかという部分を意識して発表を行った。お互いに質問や意見を交わし、今後の研究につなげていく。

令和3年11月3日 課題研究「高塚公園採水」

課題研究で「環境DNA」をテーマに研究している創造科学科6期生(1年生)の8班4名が、カワバタモロコとブラックバス、ブルーギルがいるかを調べるために、高塚公園内の湯谷池にて採水を行った。前日に大学院生から採水方法の指導を受け、それに従って採水した。

令和3年11月2日 課題研究「第5回」

創造科学科6期生(1年生)の39名が本校において課題研究の第5回目の授業を受けた。

8班に分かれてそれぞれの設定したテーマについて実験や観察を本格的に開始した。今回は全ての班に大学院生が指導に参加していただいた。

高分子化合物の合成研究、ひっ付き虫の特徴を探る研究、髪の毛が痛んだ時の変化を調べる研究、地域の水から環境DNAを採取し生態系を調べる研究、彗星の流れを再現する研究など自分たちで研究の方法を考え、実験・観察を行いながら、出てきた課題は大学院生の方と相談しながら克服するための方法を考えながら研究を行った。

令和3年11月1日 創造応用IS「探究活動⑥」

創造科学科5期生(2年生)の理系(31名)が創造応用ISの授業で、分野ごとの6回目の探究活動を行った。

数学分野では、自分たちの研究テーマについて、具体的にどのように統計をとるか、データをどのようにまとめていくのか検討を行った。これまでの大学の先生による統計学の講義で得た知識や技法をどのように活用して研究を進めるかを考えた。

物理分野では、作製した模擬的な部屋の中で線香の煙を使って空気がどのように対流するのかを実験で確認した。実験方法や条件の設定を細かく検討し、実験の精密度を上げていく。パラシュートの制作においては、縮小版の模型を使っての実験を行った。

化学分野では、作製した磁性流体を食品保存にいかせるかを確認するための実験方法を検討した。食品に生えるカビを抑制するという観点から評価できないかを考え、具体的な実験方法を考えるとともに、磁性流体を大量作製にも取り組んだ。

生物分野では、野菜に吸収された後の水がどのように変化するのかを調べるために様々なpH指示薬を用いて植物の体内の水のpHの変化を測定するための実験を行った。短時間では変化が見られず、色の変化を明確にするための条件を検討した。

都市工学分野では、実際のデジタルマップを用いて、検証地域においてコンビニがどのように配置されているのかを調べた。そこから読み取った情報をもとに今後、その地域に適した配置を考えていく。

令和3年10月29日 創造基礎A「模擬演説会&模擬投票」

本校同窓会館ゆ~かり館において、創造科学科6期生(1年生)が創造基礎Aの授業で模擬選挙を行った。各班がそれぞれ政党になりきり、班から1名が模擬代表として演説を行った。政党については、模擬選挙ネットワークの教材を活用し、第49回衆議院議員総選挙比例代表近畿ブロック届出政党(以下、届出順)のれいわ、日本維新の会、立憲民主党、国民民主党、自民党、共産党、NHK党、公明党、社民党に班分けをした。事前学習で、各党について選挙時に政党ごとに配布された資料やHPから調べて、綱領・コロナ対策・経済政策・社会保障政策・外交政策・その他の主張の項目についてまとめた「政党カタログ」を作成した。そのカタログと模擬代表の演説(各党2分)をもとに評価を行い、模擬投票を行った。投票結果は以下の通り(11月1日開票)。

れいわ2、日本維新の会6、立憲民主党6、国民民主党7、自民党7、共産党0、NHK党3、公明党1、社民党0、白票1、棄権2(欠席4名、留学1名)

令和3年10月26日 課題研究「第4回」

創造科学科6期生(1年生)の39名が本校において課題研究の第4回目の授業を受けた。

前回の院生ゼミで作成した研究計画をもとに、探究活動を開始した。班ごとに、DNAの採取のためにフィールドワークに出る、実験条件の確認、観察地点や観察する生物の絞り込みなどを行った。

神戸大学の大学院生から対面やオンラインなど様々な形態で助言をいただきながら研究を進めた。指導をいただいている神戸大学の谷先生からも意見を活発に出し合い自分たちの研究を主体的に進めていこうとする姿勢が非常に良かったというお言葉をいただいた。

令和3年10月13日 創造応用IS「探究活動⑤」

創造科学科5期生(2年生)の理系(32名)が創造応用ISの授業で、分野ごとの5回目の探究活動を行った。

数学分野では、母平均の検定について大学の先生からの講義を受け統計学についての理解を深めた。また次回の1つ以上のデータを分析して報告する発表会に向けての準備を行った。

物理分野では、室内の空気の対流を調べる実験に用いる器具を手作りで作製し、いかに本来の部屋の状態に近づけることができるのか試行錯誤を行った。もう一方の班では、パラシュートの落下の様子を詳しく調べるための実験条件や実験方法の検討を行った。

化学分野では、これまで作製した磁性流体の色に注目し、実験過程で鉄が酸化されてしまっていると考察し、空気との接触を極力減らす工夫を行いながら実験を行った。また溶液の滴下速度が生成する鉄粒子の大きさに影響を与えるのかを検証するための実験を行った。その結果、ついに強い磁性をもち、スパイク現象がみられる磁性流体を作製することができた。

生物分野では、白ネギを実験材料にし、溶液のpHによって水の吸収に差があるのかを確かめる実験を行った。溶液中に含まれる成分量によってpHが異なっていたため、同じものを吸収させているつもりでも条件が異なっていたことをふまえて、綿密にpHを調整して実験を行った。

都市工学分野では、コンビニの適正配置について考える上で、対象地域の検討を行った。三宮のような都市部では、日常生活以外の要素が強く関係してくると考え、住宅地での検討を考えた。

令和3年10月12日 課題研究「院生ゼミ」

創造科学科6期生(1年生)の39名が本校において課題研究の第3回目の授業を受けた。

今回は「院生ゼミ」と題して、自分たちで考えた研究テーマについて神戸大学の大学院生の指導のもと、より具体的に研究目的や仮説を設定し、今後の研究計画を立てた。班員と院生で意見を交わし、質問をぶつけ、コミュニケーションをとりながら進めた。

漠然としていた研究内容が目的や仮説を設定することでより明確になり、自分たちが行う研究に具体性をもたせることができた。これによって実際に研究・実験に必要な器具や試薬を挙げ、実験計画をたてることに繋げることができた。

ここまでの授業で研究・実験を始めるための流れを実践的に学んだ。

令和3年9月29日 創造応用IS「探究活動④」

創造科学科5期生(2年生)の理系(32名)が創造応用ISの授業で、分野ごとの4回目の探究活動を行った。

数学分野では、大学の先生による統計学の講義で分野理解を深める一方で各自の研究テーマの内容や調査方法について検討を行った。実際にどのような方法で統計をとるのか、その手法にどのような問題があるのかなどを考えた。

物理分野では、2班に分かれそれぞれ設定した研究テーマの研究を開始した。空間内の空気の動きを確認するための装置の作製やパラシュートの落下速度の測定データを取るなど研究を進めた。

化学分野では、反応で得られた鉄の微粒子を水中に分散させるための方法を検討した。しかし、磁力に反応する流体が得られなかった。そこから回収した鉄粒子が少ないと考え、反応させる鉄化合物を増やして実験を進めた。

生物分野では、植物が水吸収の様子を調べるために様々な野菜を準備し、実験条件の検討を行った。生物の実験では生物(植物)による個体差や周囲の環境によって結果が変動するため、実験条件の設定を念入りに行った。

都市工学分野では、研究しようと考えているコンビニの適正配置を考える上で、適正配置の定義について疑問が生じ、テーマの再検討を行った。大学の先生からのアドバイス、情報の先生からの助言をいただきながら研究方法をより具体的に検討した。