創造科学科ブログより抜粋

令和8年1月25日 「創造基礎LB イザ!美カエル大キャラバン」

80回生(1年生)の創造科学科4名が神戸市の人と未来防災センターで開催された「イザ!美カエル大キャラバン」に参加しました。地域×防災を大テーマとして1年間取り組んだこの班は「やさしい日本語~防災と異国文化について考えよう~」をタイトルとしたブースの出展に挑戦しました。1年間の幾度となるフィールドワークの中で、長田区には英語が通じない日本語学習者もいるということを知り、いざという時に誰もが安心して避難ができるように、やさしい日本語に焦点を当てたクイズを行いました。

以下、参加した生徒の感想です。

・夏にお誘いをいただいてからとても楽しみにしていたイベントの一つでしたが、自分たちで考えた企画で外部イベントに参加するのは初めてで班員全員緊張と不安に包まれていましたが本当に幅広い年代の方と交流することができて、素敵なお話もたくさん伺うことができました。また、防災意識が高い方ばかりで、プログラム中にも活発に意見交換が行えたことや、夏にお世話になった方ともう一度お会いすることができてうれしかったです。

・今回のイベントには20か国から21人の海外からの方も参加されており、実際に日本語を学んでおられる方から私たちのプログラムについての直接のアドバイスもいただきました。企業や中学校、高校から大学まで様々な団体が参加しており、私たち自身としても学ぶことの多いイベントとなりました。

令和8年1月24日 「第6回ひょうご高校生環境未来リーダー育成プロジェクト」

第6回ひょうご高校生 環境・未来リーダー 育成プロジェクトに本校から創造科学科9期生2名、普通科1名が参加しました。全6回のプロジェクトの最終回は兵庫県立工業技術センターにて成果発表会が開催されました。

環境問題に関するさまざまな分野の専門家からの講義、北摂地域や淡路地域へのフィールドワーク、他校の生徒たちとのディスカッションの機会を通して考えたことをもとに、それぞれの観点から環境問題への提唱を行いました。

以下、参加した生徒たちの感想です。

・私はこのプロジェクトを通して、高校生が環境問題について積極的に向き合うことの重要性をとても実感しました。たくさんの専門家による講義を受ける中で、環境問題に対して危機感をもつだけでなく、実際に行動にしている大人が数多くいることを知りました。そして、今後は私たちの世代が具体的な行動へとつなげていく姿勢がより必要になると考えました。環境問題について理解を深めることが出来、仲間と議論しながら自分たちの意見を発表することが出来ていい経験になりました。

・このプロジェクトに参加して、環境問題に対する意識が大きく変わりました。環境について考えることはもちろん重要ですが、考えるだけでは意味がなく、実際に行動に移すことの大切さを改めて実感しました。また、グループでの話し合いや意見交換を通して、さまざまな視点から物事を考えることの重要性にも気づきました。異なる考え方やアイデアを知ることで、自分だけでは思いつかなかった解決策や新しい視点を得ることができました。今回の学びを、日常生活や学校活動に生かし、環境を守る行動を少しずつでも積み重ねていきたいと考えています。

・このプロジェクトに参加して、環境に関する知識が圧倒的に増えました。特に、実際に取り組みに関わっている方々から話を聞くことができ、ネット上だけでは知ることのできない日本や兵庫県現状を知ることができました。兵庫県の取組や現状について詳しく知ることができ、より兵庫県のことを好きに、大切にしたいなと感じました。グループでの活動は、他の学校の人と関わることができ、ボランティアの話や、地域での取り組みなどを聞けて、とても楽しかったです。また、環境の中でもより細かい同じテーマのひとと活動できたので、深くまで突き詰めていくことができました。この経験をこれからの探究活動や、環境に関わる時に生かしたいと思います。

令和8年1月24日 「創造基礎LB 子ども食堂EXPO」

80回生(1年生)の創造科学科4名が神戸常盤BASE ZUTで開催された「子ども食堂EXPO」に参加しました。地域×歴史を大テーマに1年間取り組んだこの班は、駒ヶ林浦漁業会の方々との交流の中で、150年の歴史を持つ駒ヶ林港や長田でとれる魚を地域の子どもたちにより身近に感じてもらいたいという想いを抱き、漁の様子や長田で有名な魚(しらすやクロダイなど)をテーマにオリジナルのコマハマすごろくを作成しました。また、長田港で取れる魚のオリジナルお魚シールも作成し、子どもたちにも長田港の魚を身近に感じてもらうことができました。

以下、参加した生徒の感想です。

・イベントでは、3歳から小学4年生までの幅広い年齢の子供たちにすごろくで遊んでもらいました。クイズに答えたり、お魚シールをゲットしたりとすごろくを楽しんでもらいながら、たくさんの子供たちに長田港に興味を持ってもらうことができたのではないかと感じています。また、掲示したポスターもイベントを訪れた多くの保護者の方が見てくださり、子供たちだけでなくその親の世代の方にも伝えることができ、多くの人に長田港を広める初めてのイベントとして、私たちにとって貴重な経験となりました。

令和8年1月13日 「創造基礎LA 戦争と平和について考える」

80回生(1年生)の創造科学科40名が創造基礎LAで「戦争と平和のゲーム」を通し、なぜ戦争が起こるのか、平和を維持するための条件は何かについて考えました。トランプを用いたゲーム形式で盛り上がる一方で、実社会に置き換えた場合について、それぞれが深く考えることができました。

以下、生徒の感想です。

・ゲームの中で,初めのほうは「自陣の得点を増やすこと」のみを考えていた.しかしながら,「自陣:平和・相手:戦争」などとなったときに「やりかえしたい」という気持ちが生まれた.相手を落とすことで,自分たちの相対的順位が上がる,という認識のもと,争いを生む.それによる互いの発展はあまり見込めないのにもかかわらず,だ.人間の根底にある「自らの相対的位置」への意識に気づかされた.

・実際には国際間の守るべき条約や、国連、NATOなど世界の目があるといったところで戦争は抑止されていると思うが、いつ攻撃されるかわからないという脅威があるからこそ、軍備拡張し、それがさらに緊張を高め戦争の発生につながってしまうと思う。

・価値観や宗教の違いや、権益を得ようとしてどちらか一方が行動を起こしてしまうと、相手も自衛のためにも報復せざるをえなくなってしまうと思いました。このゲームと同じように、現実でも核は抑止力になり得るが、どちらかが使おうとすると手がつけられなくなると考えました。

令和7年12月22日 「地域×自然環境イベント」

80回生(1年生)の創造科学科8名が片山児童館で「地域×自然環境イベント」を開催しました。創造基礎LBで大テーマ「地域×自然環境」に取り組む2班は「環境問題」と「外来生物」と普段は異なる切り口で活動しています。今回は地域の小学生へのイベントということで、2班がコラボで活動しました。

「環境問題」班は環境問題を楽しく学べる神経衰弱、牛乳パックを用いたリサイクルコマ作り、「外来生物」班は外来生物輪投げ、外来生物カード作りというブースをそれぞれで1から考え、運営しました。

以下、生徒の感想です。

・私たちは、外来生物問題について子どもたちに興味を持ってもらうことを目的に、外来生物を的にした輪投げと、塗り絵で外来生物カードを作るというアクティビティを、ブースで分かれて行いました。一気にたくさん来る子どもたちの対応は大変でしたが、おれ、外来生物知ってるで!セアカゴケグモとかやろ?や、うちでアメリザリガニ飼ってるねん!と話してくれる子がたくさんいて、想定していたよりも子どもたちの外来生物に対する知識が多いことに驚かされました。活動しながら、

ー知ってた?アメリカザリガニって、絶対にがしたらあかんねんで~

ー知ってる!ちゃんと死ぬまで飼って、お墓作ったるねん!

などというコミュニケーションもとれ、楽しそうに外来生物について学んでくれていたのがよかったと思います。ただ、対応に忙しくて、子どもが興味を持つような話が少ししかできなかったので、今後に生かしたいです

・自分は輪投げを担当しました。遊びを通して興味を持ってくれ、説明を真剣に聞いてくれた姿が印象的でした。また、今回のイベントを通して、伝え方を工夫することの大切さを学びました。さらに、年齢に合わせてルールを調整すると、より理解が深まると感じた。次回のイベントに向けて、今回の反省を生かし、さらに改善していきたいと思います。

・私は今回エコ工作のブースを担当しました。最初は子供たちが環境問題や外来生物について楽しみながら学んでくれるかどうか不安に思っていましたが、作った外来生物カードを見ながら牛乳パックに外来生物の絵を書いていた子達がいて、とてもうれしかったです。ですが反省すべき点もあったので、今回のことを受け、今後の活動に生かしていきたいと思います。

・私たちは、児童館で環境について楽しんで学んでもらうことをテーマにイベントを行いました。子供たちの楽しんで取り組む様子を見ることができ達成感を得られました。イベントを計画する段階で、子供たちがどれくらい知識があるのかを知っておくことでより良いイベントが実施できると感じました。今回のアンケート結果や反省点をふまえ次につなげていきたいです。

令和7年12月21日 「甲南大学リサーチフェスタ2025」

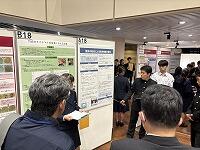

9回生(2年生)の創造科学科の生物班4名、物理班3名が甲南大学で開催された「リサーチフェスタ2025」に参加しました。それぞれのポスター発表に対して、大学の先生方や甲南大学生、他校の高校生から多くの質問や指摘をいただきました。今回の学びをもとに、冬休みや3学期に探究を深めていきたいと思います。

以下、参加生徒の感想です。

・私たちは「タンパク質分解酵素の相互作用」をテーマに研究発表を行いました。6分間の発表後には、大学教授や大学生、他校の高校生の方々から多くの質問をいただき、これまで気づかなかった視点について深く考えることができました。また、今後の研究に活かせる貴重なアドバイスもいただき、とても有意義な機会となりました。発表後には、他校の高校生による発表をきき、多くの刺激を受けました。

・リサーチフェスタに参加し、データの処理や表示が甘かったりしたがまとまった発表ができました。さらに、発表を聞いていただいた方々から多くのご指摘を頂きました。しかし、その中で実験意図が伝わっていないような声が多く改めてポスターの構成の練り直しをしたいと感じました。

令和7年12月22日 「創造基礎LA 論文講読に挑戦」

80回生(1年生)の創造科学科40名が創造基礎LAで論文講読に挑戦しました。来年度の創造応用を見据え、各自が取り組みたい分野に分かれ、2~3人でグループを構成し、自分たちで論文を探して講読をしました。そして、ワークシートの作成後に、他の分野に取り組んでいる班に発表し、質疑応答を行いました。

以下、生徒の感想です。

・同じ論文を読んでも3人それぞれが興味を持つところやひっかかるところが違ったのが面白かったです。 個人的にはこの論文は筆者がこうであると推測した結論につなげるように話題や考察を展開しているように感じ、想定していた結論というバイアスがかかった状態で書かれているなと思いました。一方で私のなかにも普遍的なバイアスがかかっているように、事実からの筋が通った考察をする難しさを知れたのが楽しかったです。

・論文を探す過程で実際に自分がどんなテーマに興味があるのかを考えさせられるきっかけになり、論文講読を通じて進路決定にもつなげていけるかもしれないと感じた。

この意見は理解できるが、この部分は違うのではないかという私自身の考え方を持つことができ、それと著者の意見を比較することで、また新しい視点を持てるように感じた。他者との意見交換をして、疑問に思う部分が違うことがあり、それについてまた話し合うというふうにすることで、より深く学ぶことができ、自分自身の考えを深めることにもつながっていることを実感した。

・抽象的にしかとらえれていなくても研究がどのようなことを目標にどのように動いているのかが明確だったのでこの論文をしっかり読み入ることもできたし面白さの理解もできたと思いました。

・何回も繰り返し読んでいくことで、だんだんと作者の主張が理解できるようになりそれに対する自分の意見や疑問が明らかになっていくことが面白かった。論文は何度も読むからこそ味が出てくると感じた。他の論文も時間をかけて読んでみたい。また、論文ではわかっていることだけでなくこれから明らかにするべきことも述べられていたことがよりこの論文を身近に感じる面白い部分だと思った。

・今回読んだ論文では、直列共振・並列共振の2つの最適負荷範囲の間を、明確に不等式という形で定式化している。その不等式の範囲内においては、負荷がどのような値でも最適な負荷結合が可能であることを、不等式を用いて、論理的に説明されているところが、興味深いと感じた。また、負荷条件ごとにコイルや回路の設計を変える必要性が減り、設計を一般化している点も興味深いと感じた。ほかにもいろいろ興味深いことが多く、研究のおもしろさへの理解が、僕の最も面白いと感じた点です。

令和7年12月13日 「つながりの木をかざろう」

80回生(1年生)の創造科学科4名が創造基礎LBの授業で「つながりの木をかざろう」を企画・運営しました。

神戸電鉄長田駅前の段ボール回収ボックスの知名度の向上、地域の異世代交流の機会の提供を目的に、神戸電鉄、SocialBridge、長田公民館、うわの空美術館、久木田哲様、長田児童館、長田区役所、北区役所にご協力いただき、イベントの開催が実現しました。当日は、回収ボックスの段ボールを用いて、クリスマスツリーを作成し、地域の皆さまにオーナメントの作成をしていただきました。完成したツリーは神戸電鉄長田駅、鈴蘭台駅に設置されています。(12月26日まで)

以下、参加生徒の感想です。

・地域の方々にオーナメントを作ってもらいました!ご協力ありがとうございます。完成したツリーはすべて神戸電鉄の段ボール回収箱のものを使用しているのでリサイクルについて考えるきっかけになれば良いなと思っています。

・イベントに来て下さった様々な方にツリーのオーナメントを神戸電鉄のダンボール回収箱にあるダンボールを使って作ってもらいました!出来上がったツリーは、鈴蘭台駅と長田駅に展示しています。ぜひ今後のイベントにご参加下さい!

・普段関わる機会のない人たちとたくさんお話しできて本当に楽しかったです!長田、鈴蘭台の皆さんのあたたかさを実感する経験になりました。今後もワクワクするイベントができたらいいな、と考えているのでご期待ください!

・鈴蘭台と長田のそれぞれの地域の皆さんにクリスマスツリーのオーナメントを作ってもらいそれぞれの駅で展示しています!

地域の「つながり」を大切にしながら古紙回収という神戸電鉄の取り組みも広められていたら嬉しいです。

令和7年12月13日 「大阪大学 質問力を鍛えるワークショップ」

79回生(2年生)の創造科学科3名が大阪大学で開催された「質問力を鍛えるワークショップ」に参加しました。

午前中は立命館大学共通教育推進機構准教授・柿澤寿信先生の「研究発表での議論を深めるために」という講義を受けました。議論における前提と結論の整理の仕方や議論のパターンについて、実例を用いながらご講義いただき、質問力が向上しただけでなく、自分たちの探究を見直す機会にもなりました。

午後からは実際に各学校における探究発表を行い、互いに質問を交わしました。発表8分に対し、30分程度の質疑応答やフィールドワークの時間をいただき、これからの方向性を確認する機会にもなりました。また、他校の発表に対しての質問に関しても、午前中の講義をもとに深く考えることができました。

以下、参加した生徒の感想です。

・午前の講義では、質問するにあたって今まで意識していなかったことに気付くことができ質問力を鍛えることができました。午後の発表では、普段は関わることのない他校の生徒や大学院の方々に発表を聞いていただき、自分たちだけでは気付かなかった視点に気付くことができました。また、発表を聞いた際午前の講義で学んだことを意識することができ、探究するにあたってよりよい機会になったと思いました。

・午前は講義大学の先生の講義を受け、発表に対しての質問の仕方やどんな質問が有意義となるかを教えていただきました。普段学校で行っていた時に着目できなかったようなポイントを教えていただき、グループディスカッションでは多くの質問のポイントを見つけることができました。午後のプレゼン発表では、大阪大学の学生の皆さんにグループに入っていただき、高校生と大学生で発表に対して質問をしました。他校の高校生や大学生からの新たな視点でのアドバイスが得られ、今後の役に立てたいと思いました。今日の経験を校内・校外発表で生かしていきたいと思います。

このワークショップで質問力を鍛えることを通じて、考える力や聞く力も身につけることができました。

最初の講義では、文章の中の情報を前提や結論などの構造に当て嵌めながら、質問を考えるプロセスを教えていただきました。文章の中の疑問点を、結論の飛躍や曖昧な表現などいくつかの場合に分類することで、より構造的に考えを整理できて、深い理解が得られます。また午後のプログラムでは、どんな質問をするかを考えながら発表を聞くことで、より集中して、より注意深く情報を拾うことができました。今回学ぶことができたことを、探究活動だけでなく、これからの自分や他の人の発表の場でよく意識しようと思います。

11月15~16日創造科学科 第19回全日本高校模擬国連大会

11月15~16日に1年生創造科学科の生徒2名が第19回全日本高校模擬国連大会に参加しました。9月にオンラインで実施された予選を通過し、東京の国際連合大学で開催される全国大会の切符を手にしました。国際会議場に全国から集まった各国大使たちが集まり、「Governance of Digital Public Sphere - Freedom of Expression in Pluralistic and Inclusive Societies」をテーマに2日間みっちりと議論を交わしました。

以下、参加生徒による感想です。

I participated in the "All Japan High School Model United Nations”, And I discussed “Governance of Digital Public Sphere ̶ Freedom of Expression in Pluralistic and Inclusive Societies” as Ambassador of Norway for two days in United Nations University. Through the discussions, I strongly realized the importance of planning and making common understandings during discussions. Without a plan and common understandings, it is difficult to reach a conclusion in Model United Nations with many other ambassadors. In addition. I felt how difficult it is to reach an agreement with other countries that have different ways of thinking and national interests, and I thought the real United Nations would be much more difficult. Finally, this experience not only helped improv my English skills, summarizing skills, and communication skills, but also became a valuable opportunity for my future. I want to continue challenging myself based on this valuable experience.

I participated in the national competition of Model United Nations at the United Nations University. 84 teams which passed the prefectural rounds assembled in Tokyo. We were the delegates of Norway, and we discussed international issues over two days. The theme of this meeting was ”Governance of the Digital Public Sphere-Freedom of Expression in Pluralistic and Inclusive Societies”. We had to think about how to balance regulations on digital platforms and freedom of expression. I think Model United Nations is not very familiar, so I would like to introduce what it is. In the meeting, we had two types of discussion, moderated caucus and unmoderated caucus. In the moderated caucus, we could raise our placard and declare our policy. We can talk about the agenda freely by forming small groups in the unmoderated caucus. It was difficult for me to make consensus in my group. Though powerful teams took control of the discussion, I made desperate efforts to state my opinion. Also, Shotaro and I made efforts to combine two groups for the benefit of meeting, only to fail. I think it was a very good opportunity to broaden my perspective. Lastly, I am deeply grateful for being given this chance. Thank you for reading.

令和7年9月27日 「第6回ひょうご高校生 環境・未来リーダー 育成プロジェクト」

第6回ひょうご高校生 環境・未来リーダー 育成プロジェクトに本校から創造科学科9期生2名、普通科1名が参加しました。全6回のプロジェクトの初回は兵庫県立工業技術センターで開催されました。

主なプログラムは以下の通りです。

講義:東京大学未来ビジョン研究センター教授・江守正多先生「気候変動リスクと人類の選択」

講義:地球環境戦略研究機関関西研究センターフェロー・前田利蔵先生「脱炭素社会に向けた各国の取組と現状」

カードゲーム:「2050カーボンニュートラル」

県内より環境問題に興味がある35名の高校生が参加し、環境問題に対して熱い議論が交わされていました。

以下、参加した生徒の感想です。

・1日目は気候変動リスクと人類の選択についての講義とカーボンニュートラルのゲームをしました。講義では気候変動を自分ごとに捉えることが出来ました。また、気候変動対策をすることによって被害を受ける国もあるということを知り、気候変動対策の難しさを改めて感じました。カーボンニュートラルのゲームでは会社の利益と環境への配慮の追求の両立がいかに大変かを実感しました。1人の力では環境は変わらず、たくさんの人が協力することで大きな変化に繋がることを身をもって経験しました。

・講義を聞き、パリ協定の目標を達成するためには思っていた以上に国の対策が足りていないことを知り驚きました。また、温暖化対策をすることで新たな問題も発生することがわかり、誰も敗者にならないために、より各国が協力することが大切だと思いました。カーボンニュートラルのゲームでは、次に起こることを予測して事業をすることが利益に繋げるためにも、損失を出さないためにも大切だと思いました。また、一人一人の力は小さくても、みんなで協力することで環境に良い影響を与えることができると改めて実感し、小さなことでも日頃から取り組んでいくことが大切だと思いました。

・今回2つの講義とカードゲームを受け、カーボンニュートラルについて学びました。講義では世界によって地球温暖化への取り組み方が大きく違っていることを学びました。日本が他国に比べ、二酸化炭素を排出量が減らせていないことに驚きました。今回の体験で1番カードゲームが印象的でした。最初の方は、ゲームのルールを理解するのが難しかったですが慣れてくると自分のチーム以外のことも考えられて楽しかったです。他校の方とのディスカッションでは、自分にはない考え方を聞くことが出来ていい経験になりました。次の講義も楽しみです。

令和7年9月9日 「創造基礎LA 財務省講演会・フューチャーデザイン」

創造科学科10期生(1年生)を対象に創造基礎LAで財務省の大本エリナ氏をお招きし、「フューチャー・デザイン~より良い未来のために、今できることを考えよう~」の講演およびワークショップをしていただきました。生徒たちは2050年にタイムスリップしたうえで、2025年に提言を行うという手法を体験しました。自分たちらしい発想を広げながら、最後は現在の社会をそれぞれの視点で見つめなおすことができました。また、本校卒業生の職員の方にもご来校いただき、生徒たちにとって学習や探究のモチベーションが高まる機会になりました。

以下、生徒の感想です。

・今日のワークショップを通じて、新たな視点から物事を考えることができました。未来から現在を考えるということをする事で、未来がより鮮明みえ、今私たちがしなければならないことについても考えるきっかけになると感じました。また、この考え方を自分のことなど身近なことを考える時にも使っていきたいと思います。

・財政について身近なことから政治に強く結びついていることまで幅広く教えていただき、地方の財政から国の財政までとても大規模な組織で成っていて、それらが1つになり様々な社会資本を通して日本という国に投資し運営しているのだと学べた。また、日本の借金が増え続けている問題に関して、例で挙げられていた北欧の国やアメリカなど小さな政府、大きな政府として均衡を保っている国があるのに日本の均衡は未だに保たれていないことに驚き、今までの莫大な借金がある分、この先上手くいったとしても黒字になることはないだろうと感じ、借金完済は不可能なのかなど日本の将来について非常に興味を持った。ワークショップが自分を見つめ直すきっかけになり、25年後どのような社会だったら嬉しいか、困るかについて議論する中で、私の重要視する点は嬉しいことではなく困らないことの方にあると気付いた。講演会後に振り返り、エネルギー面で25年後に困らないためには今から、節電をすることなどの直接的なこと以外にも、選挙権を持ったときに良い未来を創ってくれると信頼できる人に投票するため様々な社会問題に目を向けることができると改めて考え直すことができた。

・フューチャー・デザインで未来を考えて、そこからその未来にする、または回避するためにはどうしたらいいかということをして、自分たちがどんな未来を思い描いてなぜそうなると思ったとか1人ではもちろんできないし、今回の授業がなければこんな考え方を思いつかなかったと思うので、探究活動や自分の将来で活かしたいと思いました。

・財務省は日本政府が運営していくための予算を決める、重要な役割を担っていることを改めて実感することができました。日本は歳出における国債費や歳入における公債金の割合が高いことに加えて、本来は税収で補いたい社会保障などまで借金に頼ってしまっている現状はプライマリーバランスから見て大きな問題であると強く感じました。そのため、未来の視点から現在の行動を考えるフューチャーデザインの考え方は日本の今後やその他の分野を深く考えていくために大切になるとわかりました。将来世代に負担を先送りにしないため、より良い未来を実現するために、今の行動を顧みることが重要になると感じました。

令和7年8月30日 「神戸市 公共交通フォーラム」

78回生(3年生)の創造科学科2名が神戸市が主催する公共交通フォーラムin長田で「FRESH野菜マーケット」について事例報告をしました。地域交通の未来を神戸市長や神戸市の職員、神戸市民と共に考えるイベントで、神戸市が取り組む施策報告ののち、地域交通との繋がりを形成した事例報告として1年次の創造基礎Bで取り組んだ「FRESH野菜マーケット」に関する発表の機会をいただきました。その後のパネルディスカッションでも話題にあげていただいたり、多くの方から声をかけていただいたりする中で、自分たちの活動を改めて振り返ることができました。

以下、参加した生徒の感想です。

・事前に思っていたよりかなり参加者が多く、交通に関心を持っている人がそれなり多いことを実感しました。私たちの発表の内容についても多くの方に関心を持っていただき、終了後に声をかけて下さった方もいて嬉しかったです。また、神戸市の現状についてのプレゼンテーションや、第二部のパネルディスカッションの内容を聞いて、公共交通の持つ役割について新しい視点を持つことができました。(丸山地区に住んで普段4系統を利用し、44系統の新設で4系統が減って不便に思われている方と旧101系統が丸山から駒ヶ林公園まで来ていた頃の大正筋商店街の賑わいを知っている方の話をそれぞれ聞いて)異なる立場や地域の意見を汲んで公共交通を整備や維持、再編するのは難しく、交通を取り巻く周辺の環境を広く考えて人の流れを生み出す必要があると考えました。

・fresh野菜マーケットについて発表する機会をいただいたことで、フォーラムに来ていた方に興味を持っていただくだけでなく、自分たちの活動をもう一度振り返るいい機会になりました。データを利用して状況を詳しく分析すると同時に、データには反映されづらい少人数の声があると言うことを考慮しなければならないという話が印象に残りました。神戸市は東西にも南北にも広がっているため、交通機関は地域の人の生活と密接に関わっており、特に南北の交通で重要な役割を果たすバスに関しては、地域どうしのつながりを充分に考慮する必要があると感じました。

令和7年7月29日 「JFOODO講演会」

79回生(2年生)の東京みらいフロンティアツアー参加者及びイギリス研修参加者の事前学習としてJFOODO執行役・北川 浩伸様に「日本の食の魅力を海外に発信しよう!」の題でご講演いただきました。

日本の食を海外にどうプロモーションしていくのかという点において、日本の食が持つ「付加価値」にどれだけ注目し、気付くことができるのかということ、食にどのような「ストーリー」をつけるかということなど今までになかった発想に気づく機会になりました。また、生徒たちが兵庫の食をプロモーションし、それぞれに講評もいただきました。

以下、生徒の感想です。

・ひとえに「食」といっても、その意味内容はさまざまであり、多種多様な分野と繋げながら考えていかなくてはならない、といったお話が印象に残っています。和食が世界遺産になって10年以上がたちますが、日本の多岐にわたる料理はいまだ世界にそれほど知られていません。こうした現状を鑑み、日本人として、日本文化の継承者としてできることは何だろうかと考えていきたいと感じました。

・日本人が日本の「食」の価値を十分に認識できていないという話も印象に残った。本当の価値を知るためには外国人など、違う角度の視点を持った人と話してみると良いというのは、まったく違う分野においても十分に通用するのではないかと思った。

・日本の食の魅力を世界に発信するには「物語」を結びつけることが重要ということを学びました。ただその食についての情報について淡々と語るのではなく、日本の食を世界に届けたいという気持ちを持って、その背景にある歴史や文化、生産者の思いや地域性まで含めて伝えることで、より深い共感や興味を引き出せるのだと感じました。

こうした視点を持つことで、単なる「商品紹介」ではなく、「共感を呼ぶ体験」として食を届けることができ、海外の人々の心に響くプロモーションにつながるのだと思います。

令和7年7月27日 「政策甲子園2025」

創造科学科10期生(1年生)の3名が政策甲子園の書類選考に通過し、京都府旧議場で開催された政策甲子園2025西日本大会に出場しました。5分間の政策演説のあと、5分間の質疑応答でも自分たちの考えを堂々と発表することができました。創造科学科10期生にとって初の校外での発表の機会となり、参加した3名にとっていい刺激を受ける機会となりました。この経験を、これからの探究活動にも活かしていきたいと思います。

令和7年5月27日 「創造基礎S 探究基礎実験①」

創造科学科10期生(1年生)を対象に創造基礎Sの授業で第1回目の探究基礎実験を実施した。

探究基礎実験では、各自の希望により【物理】【化学】【生物】の3分野に分かれ、自然科学分野における探究活動の手法を体験的に学んでいく。第1回目となる今回は、「実験計画の立て方」、「実験記録の取り方」をテーマにした。与えられた課題をもとに、自分たちで実験に必要な試薬や器具を考え、実験計画を立てて実験を開始した。

また、実験をしながら、行った操作や結果を記録した。

普段、理科の授業で行う実験との違いに苦戦しながらも、自分で実験を組み立てる楽しさを感じながら進めていた。

令和7年5月26日 「DS特論」

創造科学科9期生(2年生)を対象に花園大学講師の久富先生によるDS特論の授業を実施した。

2回目となる今回の授業では、兵庫県の市町村版GIS教材と都道府県版のGIS教材を利用し、多くのデータの中から2つのデータを組み合わせてグラフ化し、そこから読み取れる事実を述べた。また、読み取れる事実から自分の主張を考えグループ内で互いに発表し合った。その後、その主張に対する反論の仕方などを学んだ。

令和7年5月23日 「創造基礎LA⑤ 政策甲子園に向けて」

創造科学科10期生(1年生)を対象に創造基礎LAで政策甲子園に向けて活動を始めました。今年度は日本経済新聞社様のご支援により日経新聞電子版 for Educationを導入することができました。新聞記事に触れ、日本の現状を分析しながら、日本にどのような政策を打ち立てることでよい変化をもたらせるかということで、3~4人のグループで活動しました。自分たちがかかげたテーマに対するニュースがどのようなものがあるのか、関連するテーマはあるのかを検索しながら見つけ、議論も盛り上がりました。

令和7年5月16日 「創造基礎LA④ 地雷除去プロジェクト講演会」

創造科学科10期生(1年生)を対象に創造基礎LAでコマツサステナビリティ推進本部地雷除去プロジェクト室・室長の柳樂篤司氏をお招きし、「地雷除去プロジェクト講演会」を開きました。(株)コマツがCSRとして取り組まれている地雷除去プロジェクトの歴史や現状について聞き、地雷の被害に苦しむ国々の現状への理解を含め、国際社会でできることについて考えることができる貴重な機会になりました。

以下、生徒の感想の一部です。

・地雷除去だけでなく、コミュニティ復興という継続的な解決まで取り組むことで地雷原の住民の生活が安定することを学び、表面的な部分だけでなく問題の根本の解決が重要だと思った。

・地雷除去はだれかがやる、では解決しないと、思います。少しでも、地雷を除去するためには世界中の人々が地雷について学ぶことが大切だと思います。自分には関係ないのではなく、地雷について考えていくことが必要だと感じます。1人でも多くの人々が安全に過ごせるよつになるため、私たち1人1人ができることから取り組んでいく必要があると感じました。

・今回の講演会を受けて、自分が今当たり前に生活しているこの環境も、当たり前ではないのだなと改めて思うことができた。世界には紛争地域がたくさんあって、地雷があるところに住まざるを得ない人もいることに正直驚いたし、常に危険と隣り合わせで生活しなければならないことの恐ろしさも感じた。

・地雷とはあまり縁のない生活をしてきたので、深く考えたことがありませんでした。地雷のサンプルをみて、思ったより小さくて印象に残りました。地中に埋まっていたら、気づかないと思います。一番衝撃だったのは、殺さずに怪我させる兵器だったということです。「銃だとかなりの確率で致命傷になってしまうけれど、足を失うなどの大怪我なら人員と戦力を削げる」だなんて、すごく賢いのにすごく醜い思考だなと感じました。人間が埋めたものを他の人間が命をかけて掘り出しているという事実はとても虚しいものです。負の遺産が残らないよう、自分にできることを全力で考えていきたいです。

・100年以上前の戦争によって生み出された地雷という兵器が現在でも人の命を奪い、とても長い期間被害を出していることに驚きました。100年前から土に埋まった兵器などは錆びたりしていそうなのに現在もしっかり作動していることは人間の技術の進歩を感じるとともに、残虐なところも感じました。あえて火薬の量を減らして破壊力を弱めることで、死亡者ではなく怪我人を増やし、人員と費用を削がせることはすごく賢いけれど、倫理がまったくないと思いました。やはり戦争は人を醜くするなと改めて感じました。地雷の被害を1人でも少なくするために、自分ができることを考えて行動したいです。

令和7年5月2日 「創造基礎LA③ 司法」

創造科学科10期生(1年生)で創造基礎LA第3回目に司法について学びました。検察官の方の講演会に向けて、実際に模擬裁判のシナリオにそって「有罪・無罪」の判決を考える過程を経験しました。グループで証拠の有無や証拠の信頼性を協議しながら、考えを出し、発表しました。

令和7年5月2日 「創造基礎LA② 国際」

創造科学科10期生(1年生)で創造基礎LA第2回目に国際関係について学びました。企業や政府、NGO・NPOなどそれぞれの立場からどのような国際貢献が行われているのかということを学んだあと、「地雷除去プロジェクト講演会」に向けて、自身の思考の整理を行いました。

令和7年4月22日 「創造基礎LB②先輩の事例から学ぶ・テーマ検討」

創造科学科10期生(1年生)で創造基礎LBの第2回が行われました。第1回で学んだ社会科学の視点、調査方法、コンセプト、根拠、問いの立て方などをもう一度復習し、9期生の取り組みに対して気付いたこと、異なるアプローチ方法について考えました。また、その後自分たちのテーマについてどのようなアプローチができるか、フィールドワークでどこに行ってみたいかを班で検討しました。積極的な話し合いができ、これからの活動へのスタートを切りました。

令和7年4月18日 「創造基礎LA①質問力トレーニング」

創造科学科10期生(1年生)で1年間の創造基礎LAのオリエンテーションおよび質問力トレーニングを行いました。これから1年間で10期生はさまざまな専門家の方々との対談の機会があります。そのなかで、より学びを深めるためには質問力の向上が大きな鍵になります。今回は質問力を上げるために、質問の作り方や生み出し方について、グループワークを行いました。積極的に意見を出し合うことができ、これからの授業に向けてのいい準備となりました。

令和7年4月15日 「創造基礎LB①オリエンテーション」

創造科学科10期生(1年生)で1年間の創造基礎LBのオリエンテーションを行いました。

長田区総務部地域協働課の皆さまのご協力の下、1年間で地域のウェルビーイングに向けたプロジェクトに取り組みます。第1回目の本日は「社会科学とは何か」についてワークショップを行いました。これからの活動の中で探究の質を高めるために、どのように考えを深めていくかを学びました。来週は事例研究を行い、実際自分たちの活動に向けて準備していきます。

2月21日 合格者説明会

令和7年2月21日(金)14:00に令和7年度兵庫高校創造科学科推薦入試の合格発表があり、その後15:00から合格した10期生40名とその保護者を対象に、ゆ~かり館(同窓会館)で合格者説明会が行われました。説明会では神戸教頭、波部学科長の挨拶の後、7期生が後輩に向けて熱いメッセージを送りました。先輩の話を、目を輝かせながら聞いていた合格者は、全体会終了後も学科の在校生の作成したポスターを見たり、先輩に入学後の学校生活について質問したりするなど、4月から始まる新しい高校生活に対して期待に胸を膨らませている様子でした。

2月13日創造科学科9期生 創造基礎LB Exchange Meeting

2月13日に本校の創造科学科9期生(1年生・40人)が8ヶ国の11名の神戸大学大学院で学ぶ留学生(バングラデシュ2名、コロンビア2名、パキスタン1名、インドネシア1名、ナイジェリア1名、シエラレオネ1名、スリランカ1名、モザンビーク2名)とExchange Meetingを行いました。生徒たちが創造基礎Lの授業で取り組んでいる地域探究を留学生に説明し、留学生から質問やアドバイスをいただきました。また、留学生からそれぞれの国の文化や教育制度について話を聞き、各グループで聞いた話を2分間のプレゼンテーションとして発表しました。生徒たちにとって、すべて英語でコミュニケーションを取るという経験は、難しさを感じてはいましたが、懸命に挑戦する姿が見れました。

以下、生徒の感想です。

I think it was a great opportunity for me to talk with international students today. In addition to learning about the cultures of the students' countries, I also found that conversing only in English was a valuable learning experience. However, this experience made me realize how much I still have to grow. I would like to use this experience to improve in the future.

神戸高校、兵庫高校、明石北高校合同ポスター発表会

2月8日(土)10:00~12:00に県立神戸高校講堂で、神戸高校総合理学科、兵庫高校創造科学科、明石北高校自然科学科の各校1年生による自然科学分野の3校合同ポスター発表会が行われました。当日は神戸高校総合理学科OBの大学生と大学院生合わせて8名と兵庫高校でお世話になった神戸大学の関係者4名に発表の審査をお願いし、各校の保護者にも参加していただき実施しました。発表会後に各校1班ずつ優秀作品を選出、表彰し、最後に神戸大学の佐賀 達也 先生にご講評をしていただき閉会しました。

生徒の感想には「神戸高校、明石北高校と合同発表を行うことで同じ学年の人がどのような研究をしているのか、質問対応はどのようにしているのかが分かり、とても刺激になりました」、「他校と交流することで来年度の創造応用のモチベーションにもつながりました。」などがあり、他校と交流することで今後の探究活動がより充実したものになることが期待できる機会となりました。

創造基礎Sスライド発表会

2月4日(火)6,7限で創造基礎S(理数探究)のスライド発表会が本校同窓会館のゆ~かり館で実施されました。この授業では昨年9月より、神戸大学人間発達環境学研究科の佐賀 達也 先生を始め、同科大学院生8名にサポートしていただき、5名ずつ8班のグループ単位で自然科学分野の探究活動を進めてきました。各班の発表タイトルは以下の通りです。

[1班]利便性の高い瞬間冷却パックの模索

[2班]利き足と軸足の能力差に迫る

[3班]アリのコロニーを見分ける力を探る

[4班]除草剤を用いない効果的な除草の検討

[5班]ARSASの定理

[6班]環境DNA調査法を用いた新湊川の生態系調査

[7班]ヤゴの生態を探る

[8班]型崩れしにくいメレンゲの作成

当日はお世話になった大学関係者と観覧を希望された保護者にも参加いただき実施しました。生徒の感想を見れば「模擬発表と本番発表を通して、前に出て発表する機会を重ねることで研究内容の理解がより深まったと思います。」、「1月の授業はポスターやスライドの発表準備が中心でしたが、発表することの難しさと大切さを学ぶことができました。」などがあり、週末に実施される予定の神戸高校、兵庫高校、明石北高校との合同発表会でも十分成果を期待できる発表会となりました。

プレベトナム研修(2025年1月実施)

2025年度ベトナム研修参加希望者を対象に、事前研修として国内でプレベトナム研修を実施しました。ベトナム連携校(HUS High School for Gifted Students)の生徒が来日し、延べ3日間を一緒に過ごしました。次年度の研修に先駆けて、研修テーマの理解や異文化理解、また様々な文化・世代の方々との交流を通じた自己理解を深めることができました。本研修の実施にあたっては、大阪大学に多大なるご協力を賜りました。

<日程概要>

<研修内容>*すべての研修は主に英語で実施。

1月17日(金)

zoomによる参加者のオンラインミーティングを実施しました。オリエンテーションで研修の目的を確認した後、大阪大学の学生、HSGSの生徒、兵庫高校生の順に自己紹介を行いました。続けて、本研修のテーマとなる「半導体」に関して、レクチャーを受講しました。

1月21日(火)

大阪大学理学研究科で研修を行いました。中心となる大阪大学の方々やベトナムの高校生と対面の後、グループに分かれて理学研究科のラボツアーに参加しました。半導体の開発に関連する研究室を中心に、実験装置や機器を見学したり、レクチャーを受講するなどしました。細胞の微細構造を観察できる非線形光学顕微鏡や量子コンピューターの演算のしくみなど、日常生活を支えるミクロの科学技術について学ぶことができました。

1月23日(水)

ダイキン工業株式会社のダイキンテクノロジーイノベーションセンターを視察しました。社内の展示から、半導体を製品にデザイン化していく行程を知ることができました。また、この施設では、デスクや実験室内での製品開発だけでなく、建物そのものにも様々なアイディアを組み込み、試験的な取り組みが行われていました。さらに、研修中にも多くの海外からの訪問者をお見かけし、グローバル社会で人・技術・知識が交流する様子を垣間見ることができました。

1月24日(金)

大阪大学理学部で、研修のまとめと交流会を行いました。交流会では、研修で学んだことだけでなく、お互いの学校紹介プレゼンテーションやフリートークを通じて、交流を深めることができました。HSGS、兵庫高校の両校生徒とも、ラボツアーや企業視察では、新しいことを学ぶのに一生懸命でしたが、交流会ではリラックスした様子で会話が弾み、親睦を深めることもできました。

1月19日創造科学科 アグリテック甲子園2024

1月19日に2年生創造科学科の生徒3名がアクリエ姫路で開催されたアグリテック甲子園2024に参加しました。「育てる教室 べジラボ」のタイトルで発表し、優秀賞(2位)をいただきました。

8月の東京みらいフロンティアツアーでの農業関係の学びをきっかけに、アグリテック甲子園に挑戦を決めました。書類審査を通過し、本選でのプレゼンテーションまで、何度も放課後にミーティングを重ねました。直前まで上手くいかず不安を抱えた中での本番でしたが、自分たちの想いを伝えることができたかと思います。

今回の経験をそれぞれの探究活動にも活かしていけたらと思います。発表に際してご尽力いただきました皆さま、このような貴重な機会を設けてくださった皆さま、本当にありがとうございました。

11月16~17日創造科学科 第18回全日本高校模擬国連大会

11月16~17日に1年生創造科学科の生徒2名が第18回全日本高校模擬国連大会に参加しました。9月にオンラインで実施された西日本予選を通過し、東京の国際連合大学で開催される全国大会の切符を手にしました。国際会議場に各国大使たちが集まり、「Youth for Disarmament, Non-Proliferation and Peace」をテーマに2日間みっちりと議論を交わしました。

以下、参加生徒による感想です。

In November of this year, I took part in the "All Japan High School Model United Nations(AJHSMUN)." In Model United Nations(Model UN), we discussed international issues standing in the position of the ambassador of each country.

By joining MUN, I leaned that it is important to look around and understand what is needed action. All participants of MUN were looking around and ahead, trying to play the role needed by everyone, and conducting the meeting by saying well-founded opinions.

In addition , I leaned about the true meaning of a word, "positivity." Positivity doesn't mean only saying lots of opinions. It means expressing thoughtful opinions while considering things from multiple perspectives, such as how to make the meeting progress, and how to reflect on my own opinions in it.

Lastly, I could promote my English skills. I had to make a speech, political measures, and the resolution. So, I think my writing skills progressed especially.

AJHSMUN was a special and valuable experience for me. I want to participate in it again.

11月26日創造科学科 創造基礎S 自然科学分野の探究活動の発表準備①

11月26日(火)、創造科学科9期生1年生が創造基礎S(理数探究)の授業で自然科学分野の探究活動の発表準備を行いました。この日はPCルームで発表当日までのスケジュールを確認し、スライドとポスターの作り方についてのレクチャーを受けました。

発表については、来年2月4日(火)の6,7限にお世話になった神戸大学の佐賀先生と大学院生の皆さんをお招きしてスライド発表を、8日(土)に神戸高校の講堂で神戸高校、明石北高校と合同でポスター発表をそれぞれ行う予定です。どちらについても希望される保護者は参加可能です。

当日の授業では班ごとにポスターとスライドの設計図を作成しながら、役割分担を決めました。

11月19日創造科学科 創造基礎S 自然科学分野の探究活動⑤

11月19日(火)、創造科学科9期生1年生が創造基礎S(理数探究)の授業の一環で神戸大学を訪問し実験・実習を行いました。午前中に授業を受けたあと14時に神戸大学人間発達環境学研究科鶴甲第2キャンパスに集合し、お世話になっている院生に各実験教室に連れて行っていただき、実験・実習を行いました。モーションキャプチャーやプラズマ発生装置など高校にはないような先進的な実験施設や器具を使わせていただき、大学院生に指導していただいている内容について仕上げの実験・実習を行いました。

生徒の感想を見れば「環境DNAを抽出する際は1μm単位の微小な世界で誤差が許されず難しかった。今日手に入れたデータを元に考察していきたい。」、「初めて知る用具や言葉ばかりで全てが新鮮でした。専門の機械や薬品を扱う過程では少し緊張しましたが、高校ではできないような貴重な体験ができ、とても楽しかったです。」などがありました。

11月12日創造科学科 創造基礎S 自然科学分野の探究活動④

11月12日(火)6限、創造科学科9期生1年生が創造基礎S(理数探究)で探究活動④を行いました。8班のうち1班がオンラインによるミーティング、1班が湊川にフィールドワーク、残りの班が対面によるミーティングという形になりました。いよいよ来週は神戸大学で実験・実習が行われます。時間に追われるなか、仕上げの実験に向けてどの班もその準備に取り組んでいるようでした。

振り返りには「今回は、神戸大学での実験のための予備実験を行いました。結果は予想と違ったけど、フェロモンにアリがよってきてくれたので面白い結果が得られました。」、「今日は学校付近と学校から2kmほど離れた新湊川の下流地点で調査を行いました。来週はいよいよ神戸大学での実験なので、有意義なものにできるよう計画的に行いたいです。」などがありました。

10月29日(火)、11月5日(火)創造科学科 創造基礎S 自然科学分野の探究活動②、③

10月29日(火)と11月5日(火)の6限に創造科学科9期生(1年生)が創造基礎S(理数探究)で神戸大学大学院生のサポートを受け、自然科学分野の探究活動②、③を行いました。全8班の研究分野の内訳は化学分野2班、生物分野が4班、数学分野が1班、身体行動学分野が1班です。生物分野ではだんだんと季節が冬に近づいてくるため、なかなか標本が採取しにくいという状況ですが、得られた標本を用いてできる範囲の実験を行う予定です。

生徒の感想を見ると「足の計測をしました。人によってかなり違いがあって面白かったです。次回は資料をまとめる作業なのでそれまでにデータを揃えたいと思います。」、「今回も、新湊川へフィールドワークに行きました。初めてヤゴが見つかりました。ヤゴは泥の中から出てきました。川の水質の指標となるヤゴがいたことにより川が綺麗なことが分かりました。エビやメダカもいたことからヤゴが成長できる環境が整っていることが分かりました。」などがありました。

10月15日創造科学科 創造基礎S 自然科学分野の探究活動①

10月15日(火)6限、1年生創造科学科生徒対象の創造基礎S(理数探究)で神戸大学の大学院生にサポートを受けての自然科学分野の探究活動①が実施されました。8班のうち一班がオンラインによるミーティング、二班がフィールドワーク、残りの班が対面によるミーティングという形になりました。

生徒の感想を見ると「実際に新湊川の様子を見に行き、水流や藻の様子、魚が多く生息する地点などを確認することができました。再来週までに他の調査地点も決め、計画を立てておこうと思います。」、「今日は準備物の用意がうまく行かず、急遽することを変更になりましたが、臨機応変にみんな対応してくれて順調に進められました。次の創造基礎Sの授業ではしっかり準備物を確認して取り組みます。」などがありました。

10月8日創造科学科 創造基礎S 神戸大学院生ゼミ

10月8日(火)6・7限、1年生創造科学科生徒対象の創造基礎S(理数探究)で9月17日(火)の院生による研究内容のプレゼンテーションに引き続いて、院生によるゼミが実施されました。プレゼンテーション後に各班から提出された希望調査をもとに、各班1名ずつの院生に担当に入っていただき、研究内容と計画についてミーティングを行いました。実際の探究活動は10月15日(火)から始まり、11月19日(火)に神戸大学の施設を使わせていただいての実験実習まで全5回の予定です。

生徒の感想を見ると「院生の方と話し合って、テーマ設定をやり直した。アイデアを書き出して共有するとき、たくさんの面白いアイデアがあってワクワクした。これから構想を練って実験していきたい。」、「テーマを決め、みんなで話し合って実験内容を決めることが出来た。限られた場所でどれだけ再現性高く実験できるかが重要だなと思った。」などがありました。

(院生にサポートして頂きながらミーティングをしている様子です)

9月17日創造科学科 創造基礎S 神戸大学院生プレゼンテーション

9月10日(火)6・7限、2年生創造科学科生徒対象の創造基礎S(理数探究)で自然科学分野の探究活動が始まりました。このプログラムは神戸大学と兵庫高校の間で締結された理数に関する連携協定に基づく活動で、生徒は神戸大学院生のサポートを受けて、5名ずつ8班に分かれて、班ごとに探究活動を進めていきます。当日は神戸大学人間発達環境学研究科の佐賀達矢先生と同科大学院生の8名をお招きして、院生の皆さんに自分の研究を、スライドを用いてプレゼンテーションしていただきました。その後グループごとに、どの院生に担当していただいて探究活動がしたいか希望調査をとりました。

生徒の感想を見ると「様々な分野に特化したお話を聞ける貴重な機会でした。私たちが普段行っているような探究活動を更に専門性に極めて研究していらっしゃっていてとても感心しました。」や「神戸大学院生の方から、興味深い研究内容が聞けて面白かったです。班で話し合っている時にアドバイスや提案をしてくださって為になりました。これからの研究でたくさんの学びを得たいです。」などがありました。

6月 創造基礎S 探究基礎実験【物理】

2学期に学習予定の力学の基本である「運動の法則」についての実験を実施した。生徒にはできるだけ指導をせず、プリントを読んで行う方法で「失敗を経験する」ことも学習であるというスタンスで臨ませた。担当者の予想通りの班が多い中、適切な実験・データ処理・分析・考察を行うことができた班も少なからずあり、感心させられた。

6月5日(水)創造応用Ⅰテーマ設定

6月5日の5・6時間目の創造応用の授業では研究を行うテーマ設定を行いました。

物理班は大阪大学下田先生にご来校頂き、ご助言をいただきました。

また環境班・数学班は神戸大学にて田畑先生・阪本先生に研究におけるアドバイスを頂きました。指導していただいた生徒は研究のコツや、自分達にはなかった新たな発想、着眼点が知れて嬉しかった。今日得た学びを活かして良い研究を作っていきたいと今後の研究に意欲的でした。

令和6年5月24日 「創造基礎LA コマツ 地雷除去プロジェクト講演会」

創造科学科9期生(1年生)を対象に創造基礎LAでコマツサステナビリティ推進本部地雷除去プロジェクト室・室長の柳樂篤司氏をお招きし、「地雷除去プロジェクト講演会」をしていただきました。コマツがCSRとして取り組まれている地雷除去プロジェクトの歴史や現状について聞き、地雷の被害に苦しむ国々の現状への理解を含め、国際社会でできることについて考えることができる機会になりました。

以下、生徒の感想の一部です。

・活動の第一歩として地雷除去を行うことで、それらの活動に繋がり、持続的な復興作業になることがわかりました。技術力や人との繋がりを活かすことで国際関係がより良いものになることを知れ、復興活動の素晴らしさを痛感しました。

・日本にいるとついこの生活が当たり前だと思い、戦争や地雷をどこか他人事のように見てしまいます。時々ニュースや新聞、本などで戦争について触れるぐらいで普段は身近なものでなくイメージしにくいということもあります。しかし、この講義で実際の話や写真、動画を見てすごく世界を身近に感じ、同時に胸が痛かったです。

・今回の講演では、コマツの地雷除去は地雷除去だけが目的なのではなく、社会貢献として、地雷原の人たちの生活をより豊かにしようと考え様々なことをしようとしているということがとても印象に残りました。地雷除去だけで十分に大変であるにも関わらず、その後のことまで考えられていることにとても感銘を受けました。また、これら活動は無償であるということを知り、やはり利益を絡めない善意の活動はこれから世界でますます大事になっていくだろうなと感じ、今後に活かせる新たな知見になりました。

5月29日水曜日 創造応用Ⅰ テーマ決め

5/29(水)5・6時間目の授業では8分野に分かれてテーマ設定をおこないました。

研究するテーマを決めるにあたり、自身の経験や興味を先行研究と照らし合わせながら班や個人で探究を進めました。

テーマ設定の難しさと研究に対する期待が見て取れました。今後しばらくはテーマを決めることに注力していくことになります。

創造基礎S(データの分析)の授業を実施しました。

4月23日(火)と5月7日(火)の6限に前半グループ、5月10日(金)と5月14日(火)の6限に後半グループにそれぞれデータの分析の授業を2時間ずつ実施しました。春休みの課題と課題考査を踏まえ、2学期からの自然科学分野の探究活動で生かせるように普通科よりも先駆けて、標準偏差、相関係数などの扱い方を学びました。EXCELを用いての本格的なデータ処理は2学期に入ってからになりますが、基本的な原理について学び演習を行いました。

4/23・5/7及び5/10・5/14 理数探究 化学実験

クラスを分割し、上記の日程で後半グループ・前半グループの順番で2回ずつ化学実験をおこなった。化学実験のテーマは「各水溶液の表面張力の強さを測定する」ということで様々な意見を出しながら実験の計画を立てて探究活動をおこなった。

非常に熱心に実験に取り組み、放課後に追加実験をおこなう班も多く見られた。非常に難しいがやりがいを感じたとの意見が多かった。

令和6年5月7日 「創造基礎LB 区役所顔合わせ/マナー講座」

創造科学科9期生(1年生)を対象に創造基礎LBで半分の生徒は長田区総務部地域協働課の職員の方をお招きし、顔合わせおよび地域に関するレクチャーを、残りの生徒はマナー講座を受けました。先週のまちづくり入門で地域との関わり方について理解を深めたうえで、具体的に地域についてレクチャーを受け、今後地域課題に向き合っていきます。マナー講座では名刺の渡し方、電話の仕方、ビジネスメールの送り方を学び、実際に練習をしてみました。来週は本日と逆の口座を受けます。

令和6年4月30日 「創造基礎LB まちづくり入門」

創造科学科9期生(1年生)を対象に創造基礎LBで長田区総務部地域協働課の職員の方をお招きし、「まちづくり入門」 の講演をしていただきました。地域に入るにあたって持っておくべき視点や考え方をご教授いただいたうえで、自分たちの強み・やってみたいことについて各班で協議しました。自分たちも、地域の人たちも幸福度が高まるように、well-beingになるように、これからどのように地域に入っていくか考える機会になりました。9期生にとって初めての講演会でしたが、積極的に質問もすることができ、今後の活動が楽しみです。

令和6年4月23日 「創造基礎LB② フィールドワーク」

創造科学科9期生(1年生)を対象に創造基礎LBでフィールドワークを実施しました。

これから1年間担当する地域を実際に自分たちで歩き、町の人とコミュニケーションを取り、町の様子を自分たちの目で見てきました。9期生のとって初めての対外的な活動ではありましたが、どの班も積極的に取り組むことができました。次回は長田区総務部地域協働課の方に来校していただき、フィールドワークで感じたことをもとにこれからの活動計画を立てていきます。

令和6年4月19日 「創造基礎LA①合意形成」

創造科学科9期生(1年生)を対象に創造基礎LA第1回目合意形成の授業を行いました。

離島に起こりうる問題について考察したあと、島のどこに橋をかけるべきであるか、様々な立場から考え、意見を交わしました。最後に、異なる立場の者で集まり、案を1つにまとめるために白熱した議論が行われました。

以下生徒の感想です。

・お互いの利益を考えたうえで、町が発展する案について真剣に考えられた。また、一時的に支払った金額が今後どのように影響するかや収入源の優先順位まで考えることができた。

・自分が担当する町だけでなく、他の町が受ける影響や島全体の「交通の便の悪さ」まで意識して検討できた。町の代表としてだけでなく、島の住民の一人として考えるよう努めた。

・最初、「その町の利益」だけを考えていたが、1つの町だけが利益をあげたとしても、他の町の利益がなければいずれ島としてお金をまわすことができなくなることに気づいたので、島全体で利益をあげられる方向で話し合い、全ての町にプラスな案を作ることができた。

令和6年4月16日 「創造基礎LB①オリエンテーション」

創造科学科9期生(1年生)で1年間の創造基礎LBのオリエンテーションを行いました。

長田区総務部地域協働課の皆さまのご協力の下、1年間で長田区の各地域の課題解決プロジェクトに取り組みます。第1回目はオリエンテーション後に、自分たちで担当地域の決定を行い、1年間フィールドワークを行う地区について事前学習を進めました。

初めての活動ではありましたが、クラス全体で、班それぞれで、協力して来週のフィールドワークに向けて準備ができました。

4月17日「創造応用Ⅰ」ガイダンス

4月17日(水)5・6限、2年生が創造応用Ⅰのガイダンスを行った。

本年度は文系・理系の枠にとらわれず、教科横断的な学びを目指す新しい取り組みを行っていく。本年度においては、8つの分野(物理、化学、生物、数学、環境、認知科学、行動科学、表現科学)を掲げ、それぞれに担当教員を配置している。

1年時の課題研究で学んだ研究手法を実際の実験の中で実践的に活用し、高大連携を取りながら理解を深めていく内容となっている。

本日は授業担当者の紹介、授業の計画、研究テーマの紹介と各研究室の調べ学習、探究活動と自由研究の違いなどを学習した。

令和6年4月13日 「第14回未来創造シンポジウム」

本校講堂において、令和6年度の学校設定教科「創造」の集大成となる「第14回未来創造シンポジウム」を開催した。普通科2,3年生のグローバルリサーチ受講生と創造科学科7~9期生、県内の中学生とその保護者、他校教員ら約200名を対象に実施した。当初のプログラムから一部予定を変更し、以下の通りで実施した。

1 受付・ポスターセッション

2 学校長開会挨拶

3 基調講演 「素人発想玄人実行 研究はストーリーを楽しむプロセス」

カーネギーメロン大学創始者記念全学教授

金出武雄 氏

4 学校設定教科「創造」の取り組み生徒発表

➀ 創造基礎 S (自然科学分野)

「メダカの感覚器の優先順位と集団認識能力 」創造科学科8期生(2年8組)

② 創造基礎 L (社会科学分野)

「 燃やせぼっかけ魂 〜明るく楽しい真野地区を ぼっかけを通じてより多くの人へ~ 」

創造科学科8期生(2年8組)

③創造応用Ⅰ Ⅰ(自然科学分野)

「水田環境におけるメタン発酵の抑制に効果的な操作 」創造科学科7期生(3年8組)生物班

④創造応用Ⅰ Ⅰ(社会科学分野)

「 長田区の子ども食堂の実態に関する考察 」創造科学科 7 期生(3年8組)

5パネルディスカッション 「 問題に挑み新たな価値を生み出す『未来の創造者』とは 」

司会 創造科学科7期生(3年8組)

パネリスト

カーネギーメロン大学創始者記念全学教授 金出 武雄 氏

創造科学科7期生 3名

創造科学科8期生 2名

普通科グローバルリサーチ1名

創造科学科9期生 2名

生徒発表では、これまで取り組んできた探究活動について1班7分程度で発表を行った。生徒たちの発表の場を設けさせてもらっただけでなく、これまでの本校の取組みを少しでも知っていただくのに大変いい機会となった。

令和6年4月13日 創造科学科「新入生オリエンテーション」

本校講堂において、本校創造科学科8期生(2年生)が創造科学科9期生(1年生)40名を対象にした新入生オリエンテーションを実施した。ゲームなどのアイスブレイクの後、班に分かれ班ごとに様々な国の大使になりきり、模擬国連を体験した。

令和6年3月7日(木)2校合同英語ポスターセッション

令和6年3月7日(木)に創造科学科1年生と2年生創造基礎Lの8名が神戸市灘区の兵庫国際交流会館で、神戸高校総合理学科1年生と一緒に英語によるポスターセッションを行いました。今回は大学コンソーシアムひょうご神戸にお世話になり、外国人留学生にも多数参加していただき英語によるプレゼントを行いました。質疑応答も活発で、日頃英語を得意にしていない生徒も、身振り手振りを加えながら留学生に対して一生懸命英語を駆使している姿が印象的でした。

令和6年2月20日 兵庫高校創造科学科合格者説明会

2月20日(火)14時から令和6年度兵庫高校創造科学科合格発表が行われました。合格発表に引き続いて15時より晴れて合格した40名とその保護者が参加して、合格者説明会が武陽ゆ~かり館で実施されました。学校長の挨拶の後、現在3年生の創造科学6期生のなかで、国公立大学に推薦で合格した5人の先輩から新入生に向けて熱いメッセージが語られました。その後今後の予定と課題の説明があり、約1時間で終了しました。解散した後も6期生の先輩達を新入生が囲んで、熱心に話をしている姿が印象的でした。

令和6年2月6日 理数探究スライド発表会

2月6日(火)6,7限に自然科学分野の探究活動で指導していただいた神戸大学人間発達環境学研究科の院生の皆さんと、観覧を希望された1年8組の保護者の方をお招きして、スライド発表会を武陽ゆ~かり館で実施しました。4日前の神戸高校でのポスター発表会で自信が付いたのか、物怖じすることなくしっかりと発表できたように思います。今回の発表で理数探究発表も一つの区切りがつきました。今後の発表のときの課題としては、質疑応答のときの議論まで計算に入れた奥行きのある発表が出来るようになることがあげられます。

次回の発表は、は3月7日(木)に英語でのポスター発表会が神戸高校と合同で実施されます。

令和6年2月3日 兵庫、神戸、明石北三校合同ポスター発表会

2月3日(土)神戸高校講堂で神戸高校総合理学科・兵庫高校創造科学科・明石北高校自然科学科の1年生による三校合同発表会が三校合わせて約40名の保護者も参加して行われました。神戸と兵庫は5名ずつの8グループ、明石北高校は8名ずつの5グループにそれぞれ分かれて、時間をずらせながら3回ずつ発表を行いました。自分たちが発表していない時間帯は他のグループの興味のある発表を観覧し、発表後の質疑応答の時間には活発な議論が交わされていました。他校のグループが取り上げた題材やその発表スタイルなど、お互いにとても良い刺激になったようです。

令和6年1月30日 理数探究スライド模擬発表会

1月30日(火)6、7限に、2月6日(火)の理数探究のスライド発表会にむけての模擬発表会を実施しました。本番では探究活動でお世話になった神戸大学人間発達環境学研究科の大学院生の皆さんを始め、希望される1年8組の保護者の方々にも参加していただく予定です。当日はポスター模擬発表会のときと同様に4班ずつに分かれHR教室と化学教室で発表練習を行いました。ポスター発表と異なり、スライドを移動させるタイミング、レーザーポインターの使用などおぼつかない点も見られましたが、ポスター発表練習で経験を積んでいたこともあり、本番に向けてしっかりとした準備が出来つつあるようでした。

令和6年1月16日2月2日 理数探究ポスター模擬発表会

1月16日(火)6限と2月2日(金)6限の2回にわたり、2月3日(土)に行われる神戸高校、兵庫高校、明石北高校の3校合同のポスター発表会に向けての模擬発表会を実施しました。当日は4班ずつに分かれHR教室と化学教室で発表練習を行いました。1回目はまだ原稿を見ながら発表したり、時間配分を間違え質疑応答の時間をとれなくなってしまったりした班も見受けられましたが、発表を観覧した他の班員から寄せられた事後のアドバイスシートを参考にしながら修正を加え、本番前日の2回目では本番さながらの緊張感を保ちながら発表練習会を終えることが出来ました。

令和6年2月7日 「創造応用I発表会」

創造科学科7期生(2年生)が本校において創造応用I校内発表会を実施した。

普段の創造応用の授業は文系と理系は分かれて実施しているが、創造科学科として双方の研究発表を聞くことで広い視野、多角的に物事をとらえる力を養うことを目的として発表会は合同で実施した。

研究内容を分かりやすく他者に伝える力を養うことはもちろん、他者の研究内容を素早く理解して的確な質問するなど、これまでの教科「創造」で実践的に身に付けてきた力を存分に発揮する場となった。

講師として参加いただいた大学の先生や大学院生からは、「高校生ならではの発想と着眼点が柔軟でおもしろかった。是非今後も探究活動を続けてほしい」という講評をいただいた。

【社会科学分野研究タイトル】

日本の難民認定制度における現状と課題

日本でソーシャルビジネスが普及しないのはなぜか

ハリー・ポッターから見る翻訳表現の必要性

誰もがアクセスしやすい子ども食堂にするには

高大接続改革の検討

チケット高額転売の解決策とは

(二次元が秘める美味しさ)

(主介護者にとって住みやすい街とは)

【自然科学分野研究タイトル】

効率的な防音方法とは

水力発電の家庭への応用について

消しゴムの種類と紙質の関係

水田環境におけるメタン発酵の抑制に効果的な操作

効果的なストレッチについて

箸の長さと手の関係性

バスケと確率

データでみる競馬

効率的な勉強方法

カラオケの採点システムについて

令和5年12月12日創造基礎B 「Exchange Meeting」

本校ゆ~かり館において、創造科学科8期生(1年)が創造基礎B「Exchange Meeting」を実施した。神戸大学大学院の留学生8名(バングラデシュ2名、ブラジル1名、インドネシア1名、中国1名、韓国1名、シエラレオネ1名、パレスチナ1名)に来校いただき、ここまでの創造基礎Bで長田区の地域課題の解決に向けて取り組んでいることについてプレゼンテーションを行い、留学生の方にアドバイスをいただいた。そして、留学生の方による各国の状況や抱える課題についてプレゼンテーションを聞き、質疑応答を行った。そして、各班より、本日の学びについて全体に報告を行った。自分たちのプレゼンも、留学生のプレゼンも質疑応答も全体報告会もすべて英語で行った。初めは英語への不安も抱えていたが、積極的にコミュニケーションをとることができ、生徒たちにとって非常に貴重な機会となった。

令和5年12月13日(水)「仙台第三高校・兵庫高校 探究交流会」

12月13日(水)にゆ~かり館にて、創造科学科7期生と宮城県立仙台第三高等学校(2年生1クラス)の生徒で、探究交流会を実施しました。仙台第三高校の修学旅行では、クラス毎に他校との探究交流会を実施しており、本日、7クラスのうちの1クラスが本校に来てくれました。

探究交流会は、各校からの学校紹介に始まり、8グループに分かれての探究発表会を実施し、残りの時間で交流を深めました。本校生徒は、創造応用Ⅰで探究活動を進めている内容を発表し、仙台第三高校の生徒は、第1学年から継続的に進めてきた探究活動の内容を発表してくれました。探究発表はもちろんですが、交流会を通じて、とても良い刺激をもらいました。

令和5年11月14日 理数探究 神戸大学実験実習

11月14日(火)に創造科学科8期生の生徒を対象に、理数探究の授業で神戸大学実験実習が行われました。9月5日から神戸大学発達環境学研究科の大学院生8名に協力いただき、5名ずつ8班に分かれた生徒たちがそれぞれの院生の研究に沿ったテーマを設定し、探究活動を行ってきました。

当日はそのまとめとして、大学の研究室で先端機器を使わせていただきながら、実験実習を行いました。物理と生物分野を中心に高校生だけではできないような研究テーマに取り組み、当日はその仕上げとして充実した探究活動の時間を過ごすことが出来ました。これから来年の神戸高校、明石北高校との合同ポスター発表会と、お世話になった院生の皆さんと神戸大学の谷 篤史先生に向けてのスライド発表会の準備に入ります。

令和5年11月13日創造基礎B 「神戸新聞取材」

本校創造科学科室において、創造科学科8期生(1年)5人が創造基礎B「FRESH 野菜マーケット」についての神戸新聞社に取材を受けた。

11月19日の実施に向けての準備の様子や、開催に至るまでの4月からの取り組みについてのインタビューをしていただいた。その中で、改めて19日への思い入れが強くなった表情が見られた。インタビューで「自分たちも楽しんで取り組みたい」と話した通り、ここから限られた時間ではあるが、しっかりと準備をして魅力発信をしてほしい。

令和5年11月12日 瀬戸内海環境保全特別措置法制定50 周年記念式典への出席

神戸国際会議場において、創造科学科7期生(2年)の生物班3名が、瀬戸内海環境保全特別措置法制定50 周年記念式典にて、創造応用Ⅰで探究している内容について、ポスターセッション(来場者向け)と口頭発表(オンライン配信)を行った。式典への参加者は環境省庁の職員、国会議員、県知事、大学教員、環境関連の企業など、多数参加し、ポスターセッションでは、様々な観点から探究内容について質問と意見をいただいた。また、発表内容が評価され、奨励賞を受賞した。

発表後、メインホールにて式典に参加し、会長である齋藤兵庫県知事の挨拶に始まり、大学生の取組み発表や、環境省の水・大気環境局長や兵庫県環境部長をパネリストに迎えたパネルディスカッションを聴講した。

令和5年11月11日 創造科学科説明会

11月11日(土)、午前中の学校説明会に続き、午後から創造科学科説明会が実施されました。当日は保護者と中学生合わせて211名の参加がありました。

13:45からの受付が始まり14:30まで普通教室3カ所とコモンホールを利用して、1年生の創造基礎で取り組んでいる「長田区の課題解決のための探究活動」、2年生が取り組んでいる創造応用Ⅰ自然科学分野、社会科学分野のそれぞれの取り組みについてのポスター発表が行われました。

その後14:40から全体説明会が講堂で行われ、校長挨拶、学科長による創造科学科の概要説明に続き各学年の探究活動の中から、いくつかについてスライド発表が行われました。それぞれの発表テーマは以下の通りです。

1年創造基礎 「神戸電鉄長田駅の活性化~長田駅で野菜の直売所を開く~」

2年創造応用Ⅰ化学班 「消しゴムの種類と紙質の関係」

2年創造応用Ⅰ社会科学「アフリカの児童労働問題とソーシャルビジネス」

発表会の終了後15:30からコモンホールで生徒質問会を実施し、中学生の質問に現役の高校生が丁寧に回答しました。

また講堂の隣の教室では「アフリカの児童労働問題」に取り組んでいる生徒が「フェアトレードの事業の継続性についての実験」としてアフリカ産のチョコレートを販売し、売り上げはユニセフを通じて生産国に寄付しました。

令和5年9月12日理数探究「大学院生ゼミ」

9月12日(火)の6,7限に先週に引き続いて神戸大学の谷 篤史先生と院生8名に参加していただき、創造科学科8期生の理数探究を実施しました。前週のプレゼンを受けて各班から提出された研究テーマの希望調査を基に、班ごとに院生の担当を一人ずつ決定し、今後の探究活動の具体的テーマとその予定について、担当院生を交えてディスカッションを行いました。その中で院生の方の研究内容に沿ったテーマを設定し、フィールドワークの予定など、具体的な研究内容について活発な議論が交わされました。

また次回の授業までに1か月ほど期間が空くため、この間を利用して設定されたテーマまたはその周辺の内容について自分なりの調査を行い、レポートを作成する宿題について説明がありました。

令和5年9月5日理数探究「大学院生プレゼンテーション」

9月5日(火)の6,7限に神戸大学発達環境学研究科の谷 篤史先生と大学院生8名に参加していただき、創造科学科8期生の理数探究が実施されました。今年度も「高校生の探究活動に協力してもらえる院生」を5月に募集をしたところ、8名の応募があり自然科学分野の探究活動に協力していただけることになりました。

この日は各院生から自己紹介と各自の研究についてのプレゼンテーションがパワーポイントを用いて実施され、それを基に各班どのような研究を行うかディスカッションを行いました。前半のプレゼンでは院生の皆さんも緊張の面持ちでしたが、後半の班別ディスカッションでは気軽に生徒の相談に乗っていただき、活発な意見交換が行われました。

令和5年9月19日創造基礎B「前期最終発表会」

令和5年9月19日創造基礎B「前期最終発表会」

本校同窓会館ゆ~かり館において、創造科学科8期生(1年)38名が前期最終発表会を行った。今回の発表会では、お世話になっている区役所や市役所の方々、地域の方々、そして保護者の皆様、総勢40名近くのゲストにお越しいただき、ここまでの活動や自分たちのプロジェクト、今後の活動についての報告をした。最後に、長田区総務部地域協働課課長・田中謙次様からご講評を頂いた。今後、各班はコメント等を参考に企画を修正し、実践活動を行っていく予定である。

各班の発表の内容は以下の通りである。(発表順)

「「Ngon!(おいしい!)」でつなぐ長田と世界」

「#えきべん!~駅で楽しく勉強~」

「一番街を盛り上げ隊」

「真野リンピック」

「きれいな長田で繋がろう!」

「神戸電鉄縦断計画」

「ちゃりっと動画投稿」

「燃やせぼっかけ魂」

令和5年9月13日創造応用ⅠL 「院生交流会」

本校第1STEAM ROOMにおいて、創造科学科7期生(2年)8名が創造応用ⅠLで名古屋大学大学院の院生と交流会を行った。院生の研究テーマや研究手法などを聞き、論文を書く際のアドバイスをもらったあと、自分たちの問いについて見直した。自分たちの研究の概要や問いを紹介し、それぞれにアドバイスをいただく貴重な時間となった。研究の砂時計モデル、良い問いとは何か、これらの学びをもとに今後の研究を進めていく。

令和5年9月6日創造応用ⅠL 「夏休み進捗報告会」

本校第1STEAM ROOMにおいて、創造科学科7期生(2年)8名が創造応用ⅠL「夏休み進捗報告会」を行った。夏休み中にそれぞれが自分のテーマに対して取り組んだことを互いに発表し、今後の方針について互いにアドバイスをしあった。

フィールドワークやインタビュー、アンケートなどそれぞれが進めており、今後の展望も楽しみなものになった。

東京みらいフロンティアツアー2023_3日目

東京みらいフロンティアツアー3日目。有志の生徒10名は東京大学を訪れた。

東京大学に進学された先輩2名に案内してもらい、赤門や図書館、安田講堂を見学した。

道中で東京大学に通われていた文豪夏目漱石などのお話も伺い、ただ見学するだけでなく知識も深めることができた。

今回の東京大学を見学した経験は東京大学進学を志すきっかけや決意をする機会になったと思う。

先輩方の背中を追って私たちも”得意”や”好き”を見つけ、憧れられるような存在になりたい。

東京みらいフロンティアツアー2023_2日目C班

東京みらいフロンティアツアー二日目。C班の12名はAkeruE、METoA Ginza、Xcenterに訪れた。

AkeruE

このAkeruEという施設ではPanasonicが考える、今を生きる子供たちに必要なSTEAM教育の本質を学ぶことができた。私たちが通う兵庫高校でもSTEAM教育には力を入れているが、この施設では今までの授業よりもA(Art)の可能性を感じることができた。

工作をする体験プログラムや動画を作れるプログラムもあり、最近では感じなかった童心や好奇心をくすぐられる展示であった。

METoA Ginza

この施設では三菱が行なっているサステナブルな社会を目指すために必要な1つの事柄であるプラスチックリサイクルを楽しく学ぶことができた。

ゲーム感覚で学ぶことができ、実際に体験をするのでより理解を深める展示であった。

他にも三菱が行なっており、兵庫高校も協力しているekinoteなどの活動の展示もあるため社会に寄り添った三菱の形を知る機会となった。

Xcenter

この施設では三菱が掲げる未来に必要な最先端のシステムを学ぶことができた。

実際に免許がない子供や高齢者でも運転のできるモビリティに試乗したり、人と協働できるロボットを見学した。

人々の暮らしにもっと豊かさをもたらすようなそんな技術の進歩過程を知り、これからの私たちが担う発展により一層責任を感じると共に進化する楽しさも感じた。

東京みらいフロンティアツアー2023_2日目B班

東京未来フロンティアツアー2日目は、国会議事堂周辺、アジア開発銀行(ADB)、JFOODOを訪れた。

国会議事堂周辺

ここではまず、国会議事堂参議院の見学を行った。参議院の歴史や内装に込められた意味などを学びつつ議事堂の中を見てまわった。歴史ある建造物であり、国の重大な決定を行う場所ということもあり、どこか重みのある空気が感じられた。

次に、国立国会図書館に訪れた。この施設では国内のすべての出版物が保管されている。今回は特別に書庫の中まで見学させていただき、明治初期当時の新聞などを拝見した。普段は見ることのできない貴重な資料も生で見る事ができ、とても興味深い体験だった。

その後、参議院会館にて兵庫高校OBの宮崎雅夫議員と対談を行った。宮崎議員が力を入れている農産業関係のお話を聞き、私たち自身の体験や知識と結びつけることで、より一層日本の農産業の未来について深く考える事ができた。

アジア開発銀行(ADB)

ここでは、アジア開発銀行が行ってきたアジアにおける貧困問題解決の経験談を英語で講義して頂いた。様々な事例を学び、国際的な問題をどのような角度から捉え、解決にむけてどう働きかければよいかなどを考えた。耳なれない英単語に苦戦しながらも、ADBの方々と深くアジアの国際問題について話し合うことができた。

JFOODO

ここでは、北川さんによる講義を聴きながら、日本産食品の海外へのアプローチについてなどを考えた。私たちに身近な食品でも、どのようなプロモーションを行うことで立場や考え方の違う人に興味を持ってもらえるのかなど、話し合いながら新たな目線で見つめる事ができた。

東京みらいフロンティアツアー2023_2日目A班

東京未来フロンティアツアー2日目

私たち2A班は日本アセアンセンター、国連UNHCR、アジア経済研究所に訪れた

1.日本アセアンセンター

ここではアセアン加盟国それぞれの文化や特徴を教えてもらった。日本が少子高齢化によりアセアン各国に経済援助を求めなくてはいけない経済の脆弱性や日本とその各国の関係の歴史、近い地域であっても経済を構成する産業の割合の違いなど知ることができよりアジア各国の理解を深めることができた。

2.国連UNHCR

難民受け入れに対しての熱い講演をきいた。難民受け入れに対して日本国民が感じているマイナスなイメージは日本がそう思われずにはいられないような社会を構築してしまっているという現状であったり自分たちの先入観で難民の方々の未来の芽を無意識のうちに積んでしまっていることが分かった。講義してくださった方の日本という国を難民にとって生きやすく世界にとって誇れるような国に変えたいという思いを聞き感動したと同時に難民受け入れに対しての考え方が180°変わった。

3,アジア経済研究所

世界でも手に入るかわからないアジアのとても貴重な資料また4階にもなる図書館を拝見できて圧巻された。中には戦前のものや北朝鮮の資料もあったりしてとても歴史を感じ取ることができた。またカンボジアの昔から今に至るまでの歴史をお聞きすることができた。カンボジアとアジアのつながりであったり国民が情報操作をされ政府の意識を変えられており、政治に関しての言論の自由が失われている今を知ることができた。観光のイメージしかないカンボジアの見方が変わった。

今日はとても自分たちの考え方や見方が変わりました。楽しかったです。

東京みらいフロンティアツアー2023_東京武陽会交流会

東京みらいフロンティアツアー1日目の夜には東京武陽会に所属されているOBOGの方との交流会に参加した。

地元では見られない皇居とビル群の夜景を楽しみながら先輩方と交流した。

同じ兵庫高校出身であるという仲間意識からなのか、夕食からどの班のテーブルでも談笑が絶えず、和気あいあいとしながら自分たちが進めている研究テーマについてのアドバイスをいただいた。

先輩方は専門分野をそれぞれ持っておられたのでより詳しい見解を聞くことができた。中には、研究を進めるうえでの心構えやプロセスの重要さを学んだ班もある。

武陽会の方々は皆何かしらの要職に就き、自分の専門分野のみならず幅広い知見を持ち余裕があって非常にかっこいい尊敬できる先輩方であった。私たちもああなりたい。

今と昔の兵庫高校の変化の話も交えながら楽しく学ぶことができた充実したひと時であった。

東京みらいフロンティアツアー2023_1日目B班

新神戸9時10分発ののぞみ84号に揺られ、(と言っても揺れはあまり感じられなかったが)我々B班一行は東京の土を、品川駅において踏んだ。やはり新幹線というものは速いらしく、エスカレーターで左による人々を見るまでは東京にいるという実感がなかった。お台場まで電車を乗り継ぎキャリーバッグをがらがらと押し、川崎重工業によるロボットのショールームであるKawasaki Robostageを訪問した。溶接用の屈強なロボットとVRゴーグルなどを組み合わせたドローンの視点をリアルに体験できる装置が目玉で、ある者はUSJのアトラクションのようだと表現するほど面白いものだった。ゲーム産業の更なる発展などを期待できた。講義においてもその内容は非常に充実したもので質問が尽きなかった。

Kawasaki Robostageを後にし、夏のじりじりとした日差しの中、フジテレビ本社やガンダム像を横目に次の訪問先の産業技術総合研究所に向かった。産業技術総合研究所では人間の労働や生活における運動などに関わる2つの研究を紹介していただいた。どちらも非常に面白い研究で、人体の研究における精密さに驚かされた。

今日は非常に有意義で、また楽しい体験を多くすることができた。ご協力いただいたすべての方々に改めて感謝を申し上げる。

東京みらいフロンティアツアー2023_1日目A班

東京未来フロンティアツアー1日目A班の14名は、千葉県にある量子科学技術研究開発機構へ訪問した。はじめに、機構が行っている研究などの講義を受けた。その後、主加速器(シンクロシトン)を見学し、3つの班に分かれてそれぞれ体験を行った。

A班では、窒素(N)が含まれるダイヤモンドの特殊な性質を利用して慢性炎症を予防する実験室の概要を聞き、実際に研究設備を見学した。できて1年ほどと新しい研究室であったが内容がとても面白く免疫についての知識を深められた。

B班では、「PET装置の原理を学び、未来のPET装置開発現場の見学」を行った。PET装置のもととなる機械を用いて、どこに放射線を出す物があるのか探す体験をした。また、新しい頭用のPET装置について実際に見た。

C班では、光の吸収を利用し、普段目に見えない放射線を測定する体験を行った。講義で学習した内容を踏まえることができ、実践しながら、理解する貴重な体験をすることができた。

78回生1年 理数探究リレー講座(生物実験)

78回生創造科学科の1年生に対して、6月6日(火)、6月13日(火)、20日(火)、23日(金)の6限に20人ずつの2グループに分けて、それぞれ2回ずつ探究基礎実験(生物分野)を行いました。2回にわたり、「対照実験の設定」や「仮説の検証」の仕方の習得を目標として、「酵素の性質」を探究しました。

実験操作に不備があり、データの収集が十分にできなかった班が自ら希望して再実験にのぞむなど、粘り強く実験に取り組み、考察しようとする姿勢が見られました。また、生徒たちの多くが中学校時代はコロナ禍で実験をほとんど経験できなかったため、実験を行い、探究することの面白さをあらためて実感できた様子でした。2学期から始まる班別探究活動でも、積極的に課題の解決に挑戦してほしいと思います。

令和5年6月27日創造基礎B「中間発表会」

創造科学科8期生(1年)40名が中間発表会を行った。8班それぞれが2か月間それぞれの課題に対し、背景を考え、先行事例を調べ、そこから課題へのアプローチ方法を考察してきた。今回の発表会では2か月間の成果発表と今後の見通しについて発表した。そして、質疑応答、7期生3名からのアドバイスに加え、お越しいただいた長田区総務部地域協働課・神戸市都市局駅まち推進課から4名からご講評を頂いた。本日の発表を通して得たことをもとに、今後の活動を深めていく。

令和5年6月14日創造応用ⅠL 「テーマ報告会」

本校第一STEAM ROOMにおいて、創造科学科7期生(2年)を対象に、「創造応用ⅠL」のテーマ報告会を実施した。今回は、大阪大学大学院国際公共政策研究科教授の大槻恒裕氏から助言をしていただいた。生徒のテーマは以下の通り。

「ハリー・ポッターの物語から見る翻訳表現の違い」

「児童労働をソーシャルビジネスの観点から解決する方法〜日本の企業がソーシャルビジネスを行うことの重要性とは〜」

「チケットの高額転売の現状と解決方法」

「二次元が秘める美味しさ~秘密は先入観との因果関係に?~」

「SNSの視聴時間と痩せ願望の関係性」

「難民の定義と権利を問い直す」

「日本とアメリカの国語科教育」

「介護疲れを解消するには」

6月7日(水)5~6校時 第2学年創造科学科 「創造応用ⅠS 生物分野」

前回に引き続き、課題研究のテーマ設定を行いました。

各自の意見を出し合いながら、テーマの方向性を探っていきました。

78回生1年 理数探究リレー講座(データの分析)

78回生創造科学科の1年生に対して、4月25日(火)、5月9日(火)、16日(火)、30日(火)の6限に20人ずつの2グループに分けて、それぞれ2回ずつ「データの分析」について講義が行われました。

データは物事を判断したり、解明したりするときの根拠になります。現在はICTの発展により、大量のデータを素早く収集し分析できるようになり、得られた「ビッグデータ」はAIにより我々に沢山の価値ある情報を提供してくれます。ただしそれらの情報をもとに「どうすべきか」を判断するのは人間です。探究活動を通して多角的に課題を捉え、さまざまな知識を組み合わせることで判断する力を高めて欲しいと思います。

令和5年5月16日 30日「理数探究 化学グループ」

5月16日・30日には前半グループが化学基礎実験として野菜の密度の求め方について実験を行った。

メスシリンダーやビーカーを用いながら計測を行い実測値と計算値の違いについて考察をしていた。ほとんどのグループが思っていた値から離れた数値が出た。考察ではなぜその誤差がでたのかを熱く議論した。

令和5年4月25日 5月9日「理数探究 化学グループ」

4月25日・5月9日に後半グループは化学基礎実験としてミョウバン結晶の綺麗な作り方について実験をおこなった。

生徒たちは与えられた課題に対し班毎にさまざまなアプローチをおこない結晶を精製していた。うまくいかないグループもあったが、初めて触る実験器具にも果敢に挑戦していたのが印象的であった。

令和5年5月16日創造基礎B「長田区役所訪問」

創造科学科8期生(1年)40名が長田区役所に訪問し、これからお世話になる長田区の担当者の方々と顔合わせを行った。初めての名刺交換から始まり、1時間自分たちで司会進行も行い、各班のプレゼンや担当者の方とのディスカッション、質疑応答を行うことができた。これから、フィールドワークや探究をしながら自分たちで定めた「長田区の活性化」へのビジョンの達成を目指して取り組んでいく。

令和5年5月2日創造基礎A「~6W2Hから事業立案~ 超簡単!事業のつくり方」

創造科学科8期生(1年)40名を対象に、NPO法人須磨ユニバーサルビーチプロジェクト代表・木戸俊介氏をお招きし、「~6W2Hから事業立案~ 超簡単!事業のつくり方」というテーマで講義をしていただいた。社会課題に対し、弱みを強みにするためのアイデアを出すための7つのヒントをご教授いただき、「拡散と収束」をもとに自分たちの強みについて考えた。今後、各班が自分たちのテーマについて本日の講義内容をもとに磨き上げていく。

令和5年4月15日 「第13回未来創造シンポジウム」

本校講堂において、令和5年度の学校設定教科「創造」の集大成となる「第13回未来創造シンポジウム」を開催した。普通科2,3年生のグローバルリサーチ受講生と創造科学科6~8期生、県内の中学生とその保護者、他校教員ら約250名を対象に実施した。当初のプログラムから一部予定を変更し、以下の通りで実施した。

1 受付・ポスターセッション

2 学校長開会挨拶

3 基調講演 「残すに値する未来について考える」

慶應義塾大学 環境情報学部教授

Zホールディングス株式会社 シニアストラテジスト 安宅 和人 氏

4 パネルディスカッション 「残すに値する未来について考える」

司 会 創造科学科6期生(3年8組)

パネリスト

慶應義塾大学 環境情報学部教授

Zホールディングス株式会社 シニアストラテジスト 安宅 和人 氏

創造科学科6期生(3年8組) 1名

創造科学科7期生(2年8組) 1名

創造科学科8期生(1年8組) 2名

普通科グローバルリサーチ受講生(3年) 1名

普通科グローバルリサーチ受講生(2年) 1名

5 学校設定教科「創造」の取り組み 生徒発表

(1)グローバルリサーチ 「ベトナムの小学生の栄養教育の改善」

普通科グローバルリサーチ受講生(3年生)

(2)創造基礎(社会科学分野) 「NAGATA pen café」

創造科学科7期生(2年8組) 社会科学研究5A班

(3)課題研究(自然科学分野)「癒し系と苛々系~虫の鳴き声の受け取り方~」

創造科学科7期生(2年8組) 自然科学研究2班

(4)創造応用ⅠL(社会科学分野)「コミュニケーションロボットの活用による高齢者の行動変容」

創造科学科6期生(3年8組)

(5)創造応用ⅠS(自然科学分野)「廃棄食材を原料としたバイオマスプラスチックの合成とその活用法」

創造科学科6期生(3年8組) 化学研究班

6 学科長閉会挨拶

基調講演では、現在の日本や世界が抱える社会問題に対してファクトベースでメスを入れ、そこで得られたデータを基に現状と課題と今後の展望について講演いただき、これから楽しい未来しかない時代を生きる君たちはラッキーだというメッセージをいただいた。パネルディスカッションでは、ダイバージェンシー(多様性)の観点から、女子生徒の飛び入り参加もあり、性別や学年を越えて自身の考えを出し合い、安宅和人さんにもコメントをいただきながら、笑いもある和やかな雰囲気の中で自身の熱い思いを出し合い、残すに値する未来について議論を深めた。生徒発表では、これまで取り組んできた探究活動について1班7分程度で発表を行った。生徒たちの発表の場を設けさせてもらっただけでなく、これまでの本校の取組みを少しでも知っていただくのに大変いい機会となった。

令和5年4月15日 創造科学科「新入生オリエンテーション」

本校講堂において、本校創造科学科7期生(2年生)が創造科学科8期生(1年生)40名を対象にした新入生オリエンテーションを実施した。まず、学校設定教科「創造」の「創造基礎A」「創造基礎B」と新科目である「理数探究」について内容や心構え等を自身の体験を踏まえながら説明した。続いて自己紹介ゲームやジェスチャー伝言ゲームなどのアイスブレイクをはさんだ後、今後必要となる名刺交換の練習を行った。その後、ラウンドワークを行い、1年生4名と2年生2名が1グループとなり、円形ボード「えんたくん」を活用し議論した。複眼的思考力を高めることを目的とし、班員で性別や年代、国籍を越えて円滑な活動を行っていく方法を模索した。議論の後、各班の代表者が発表を行った。入学間もない1年生に対して、創造科学科で今後必要となってくるエッセンスを実践的に伝えた。

令和5年3月18日創造基礎B実践活動「NAGATA Pen Café 2nd」

神鉄長田駅魅力向上をテーマに活動している創造科学科7期生(1年)の5班4名とボランティア生徒が、神鉄長田駅前の空き地にて、ブレンドコーヒーとクッキーの販売を実施した。また、改札前の空き店舗にて万年筆体験会を実施した。今回の実践活動は、ペンカフェとしては2回目、テストトライアルを含めて3回目となる。ホットコーヒー(300円、学生には100円割引)の販売と、駅近くの洋菓子店クロカンブッシュから菓子を提供していただき、委託販売を行った。結果、コーヒー58杯と90個準備した洋菓子を完売することができた。また、万年筆体験では、ナカザワ文具店から試し書き用万年筆を20本お借りして、40名以上の方に筆を持っていただいた。

神戸沿線モヨウガエ https://www.kobe-cube.jp/

令和5年3月19日 「第13回長田区・高校生鉄人化まつり」

若松公園鉄人広場にて、KOBE鉄人PROJECT主催「第13回長田区・高校生鉄人化まつり」が開催された。

このまつりは、平成22年度に長田区主催の「第2回鉄人まちづくりイベント」に応募した創造科学科の前身である総合科学類型1期生の提案が最優秀賞を受賞し、長田区に所在する高校のさまざまな活動発表の場として実施されるようになったもので、今回は、本校創造科学科7期生(1年)8名と育英高校の生徒会、神戸野田高校の生徒会で実行委員会を組織して企画、運営を行った。今年度は各校1名の生徒が3名で実行委員長を務めた。

「Fly to be Reborn ~はばたけ、君の青春へ~」が今回のテーマで、コロナ禍の時代を乗り越え明るく楽しい未来に向かって羽ばたいていきたいという思いを込めた。長田区の高校の部活動によるパフォーマンスだけでなく、実行委員企画「鉄人決定戦」や各校の展示「輪投げ」、「ストラックアウト」、「VRで長田区体験」など実行委員企画も充実しており、天候にも恵まれ春の陽気も手伝って多くの参加者が訪れ、大盛況となった。このまつりに企画の段階から関わり、ボランティアとして参加してくれた高校生、地域の方に協力いただきながら高校生の力でつくりあげることができた。実行委員は達成感や満足感を強く感じていた。

令和5年3月8日 第13回高校生鉄人化まつり実行委員会(6)

第13回高校生鉄人化まつり開催に向けた第6回実行委員会議が神戸野田高校で行われた。

6回目となる今回の会議には本校からは創造科学科7期生4名、育英高校からは生徒会5名、神戸野田高校からは生徒会3名が実行委員として参加した。

今回は「実行委員のステージ企画」詳細の決定、ボランティアに来てくれる生徒の仕事分担の決定、当日の本部業務の分担、ポスターを貼ってもらう場所の依頼、SNSを用いたカウントダウンの広報についてなど、本番を11日後にひかえて細かい確認を行った。また、鉄人化まつりのチラシ/ポスターも完成し、長田区内の全高校に配布を依頼した。

本番に向けて、司会原稿の作成や各校の展示ブースの完成を目指していく。

第13回高校生鉄人化まつりは令和5年3月19日(日)新長田若松公園鉄人スクエアで実施予定。

令和5年2月28日創造基礎B「神戸電鉄ふりかえり」

神鉄長田駅魅力向上をテーマに活動した創造科学科7期生(1年)4名が神戸電鉄(株)本社を訪問した。神戸電鉄経営企画部の西口課長と山田氏、鉄道事業本部技術部の能崎係長に対応していただいた。始めに生徒から「NAGATA Pen Café」「#駅で推し活」について、研究ポスターを用いて成果報告を行った。続いて、「#駅で推し活」で作成した動画を視聴した。そして、神戸電鉄の方々から活動を総括して、コメントをいただいた。

〈生徒作成動画〉

①「【神鉄長田駅周辺】大丸山公園 feat. KoberrieS♪」

https://www.youtube.com/watch?v=qpnvGD_scaY

②「【神鉄長田駅周辺】氷室神社 feat. KoberrieS♪」

https://www.youtube.com/watch?v=63xaliQB89Q

令和5年2月27日「大学推薦入試合格体験談」

本校第一STEAM ROOMにおいて、創造科学科6期生(2年)7期生(1年)の希望者を対象に、大学入試で学校推薦・総合型選抜入試の説明会を行いました。創造科学科5期生(3年)のうち、6名が国公立大学上記入試に合格し、体験談を語りました。代表生徒からは推薦入試の利点や苦労話をしてもらい、その後座談会で在校生が質問する形式で実施した。推薦入試の合格大学・学部は以下のとおりである。

・東京大学 工学部

・大阪大学 人間科学部

・神戸大学 経営学部

・徳島大学 医学部医学科

・大阪公立大学 現代システム科学域(ユネスコHS)

・大阪公立大学 農学部応用生物科学科

令和5年2月24日創造基礎A WHO講義「UHC推進における日本の重要な役割」

本校第二STEAM ROOMにおいて、創造科学科7期生(1年)を対象に、WHO西太平洋地域事務局 事務局長室管理官の野﨑慎仁郎氏から「UHC推進における日本の重要な役割」というテーマで講義を行った。野﨑先生には2月上旬に本テーマのコアメンバーの生徒とオンラインで打ち合わせをしていただいき、生徒から講義内容をオファーして今回の授業となった。野﨑先生からは、「コロナの今後」「高齢化の世界的進展と保健・医療の課題」「UHC東京センター設立の意義」について、生徒と議論を交えながら講義を進めていただいた。コロナで浮き彫りとなった課題とWHOの立場から見た日本の位置付けを踏まえ、世界の保健・医療において日本の役割について考えを深めた。

令和5年2月22日 創造応用I(自然科学)「分野別探究活動⑬」

本校において、創造科学科6期生(2年生)の理系生徒(25名)が創造応用Iの授業で、数学/物理/化学/生物/都市工学の5分野での13回目の探究活動を行った。

2月8日に実施した創造応用Ⅰ校内発表会を終え、自分の行った研究について「研究論文」を作成している。事前に研究論文の書き方についての説明を受けたうえで論文作成にとりかかった。論文の構成例を参考に、行った研究の内容を振り返り、限られた文字数の中でまとめていく。研究はグループで行った場合も研究論文は個人で作成している。同じ研究を行ってもその結果の分析や考察の違いによって研究論文の内容も異なってくる。それぞれの考えを文章に表していく。今後、担当教員の添削指導を受けながら完成を目指す。

令和5年2月21日 第13回高校生鉄人化まつり実行委員会(5)

第13回高校生鉄人化まつり開催に向けた第5回実行委員会議が本校ゆ~かり館で行われた。5回目の会議には本校からは創造科学科7期生2名、育英高校からは生徒会5名、神戸野田高校からは生徒会2名が実行委員として参加した。

今回の会議ではまずポスターの原画を確認した。今後これに文字入れをしていただき掲示、配布するポスターを完成させる。また、ステージで行う実行委員企画について、各校でどのような方法で実施するのかを出し合いさらに意見を出し合い、詳細を決めた。次回の実行委員までに各校で展示ブースの内容について実際にシミュレーションを行い、改善を繰り返していく。

第13回高校生鉄人化まつりは令和5年3月19日(日)新長田若松公園鉄人スクエアで実施予定。

令和5年2月21日 理数探究「外国人留学生交流会」

本校同窓会館ゆ~かり館において、本校創造科学科7期生(1年生)40名が兵庫教育大学と神戸大学の留学生と英語を用いて交流会を行った。本校生は「理数探究」で行った自然科学に関する研究についてパワーポイントを用いて英語でプレゼンテーションを行った。

留学生からは「自国の環境問題」をテーマに発表を行った。その後、お互いの国の環境問題についてディスカッションを行い、国による問題となっている環境問題の内容や意識の違いを実感した。最後に各グループ代表生徒が、ディスカッションの内容をまとめて発表を行った。難しい内容ながらも生徒は楽しみながら積極的に留学生と交流することができた。

外国人留学生の出身国:

メキシコ(1名)、ドイツ(2名)、ボツワナ(1名)、バングラディシュ(2名)、ベナン(1名)、ベトナム(1名)

令和5年2月20日「令和5年度創造科学科合格者説明会」

本校同窓会館ゆ~かり館において、令和5年度推薦入試に合格した本校創造科学科8期生(来年度 新1年)40名を対象に、合格者説明会を行った。学校長および学科長からのあいさつの後、5期生(3年、神戸大学経営学部学校推薦合格、東京大学工学部学校推薦合格、大阪大学人間科学部学校推薦合格)の生徒から、創造科学科で学んだことを踏まえて、創造科学科8期生としての心構えについて話をしてもった。また、7期生から創造基礎B実践活動に関する情報提供があった。最後に5期生6名を囲み座談会を行った。

令和5年2月20日創造応用「核軍縮に関する指導助言」

創造科学科6期生(2年)の生徒が大阪大学大学院国際公共政策研究科博士課程の西浦匡介氏から論文の指導を受けた。この生徒は「日本の国際的な影響力は核軍縮への協力によって高まるか」というテーマで論文を作成している。西浦氏も核軍縮をテーマに博士論文を書き終えたということで、今回生徒の論文についてアドバイスをもらった。生徒はゲーム理論を用いた研究を進めているが、ゲームの形式について助言をいただき、今後の研究に生かしていく予定である。

令和5年2月18日創造基礎B 「高取山スタンプハイク」

高取山ウォークラリー」をテーマに活動している創造科学科7期生(1年)3B班4名とボランティア参加の3名が、高取山安井茶屋前広場にて長田区役所主催「高取山スタンプハイク」において、おもに「ふるまいカフェ」の運営を行った。5A班が神鉄長田駅で実施している屋台カフェをここでも展開し、今回はドリップコーヒーや茶類をのべ200人の登山客に提供することができた。他にも輪投げやガラポン抽選会の手伝いも行った。

【KOBE ROKKO WEST】高取山スタンプハイク2023 -(YouTube)

https://www.youtube.com/watch?v=Il0NaEG4KOA