創造科学科ブログより抜粋

令和4年4月20日 創造応用Ⅰ(自然科学)「探究応用実験-物理」

本校において、創造科学科6期生(2年生)の理系(26名)が創造応用ISの授業で物理分野の探究応用実験活動を行った。

今回は「重力加速度の大きさgの測定」を課題とした実験を行った。記録タイマーやおもり、力学スタンド、方眼紙等与えられたものを組み合わせ、重力加速度の測定を行った。

今回は単純に重力加速度を測定するだけではなく、「実験の精度を上げるために必要な条件を考える」ことをテーマとした。途中で、グループごとに実験精度を上げるための工夫を発表し共有し、何が精度を上げる障害になっているのかを考えながら実験を行った。

令和4年4月19日 創造基礎B「獅子ヶ池フォトコンテスト表彰式」

長田区役所701会議室において、本校創造科学科6期生(2年生)6名が獅子ヶ池コンテスト主催「獅子ヶ池写真コンテスト」の授賞式を行った。最優秀賞作品を投稿してくれた方にお越しいただき、主催者挨拶、表書状と副賞(ソース詰め合わせ、瓦せんべい)の授与、写真撮影、受賞者からの一言、謝辞、長田区役所からの一言という流れで式が行われた。受賞者の方は丸山地区(獅子ヶ池付近))に暮らす方で、獅子ヶ池の清掃活動にも以前参加されていた方だった。長田区役所のInstagramから生徒のInstagramを見つけ、フォローしたのが応募のきっかけだそうだ。今後、生徒のInstagramに獅子ヶ池写真コンテストに選ばれた写真を投稿する予定だ。また、長田区の広報紙に夏頃掲載される予定である。

令和4年4月19日創造基礎B「神戸市の施策と長田区の現状」

本校同窓会館武陽ゆ~かり館において、創造科学科7期生(1年)40名を対象に、長田区まちづくり課課長の平岩正行氏をお招きし、「神戸市の施策と長田区の現状、そのまちづくりの取り組みについて」というテーマで講義をしていただいた。神戸市が「若者に選ばれる」魅力あるまちづくりに向けた施策や課題について、長田区を中心に講義をしていただいた。本講義は、本校と長田区との連携協定(平成30年)にもとづき、「創造基礎B」の導入として行われたものである。今後、各班が大テーマを設定し、AB2つに分かれ同じテーマで活動していく。

令和4年4月16日 「第12回未来創造シンポジウム」

本校講堂において、令和3年度の学校設定教科「創造」の集大成となる「第12回未来創造シンポジウム」を開催した。普通科2,3年生のグローバルリサーチ受講生と創造科学科5~7期生、県内の中学生とその保護者、他校教員ら約200名を対象に実施した。プログラムは以下の通りである。

1 受付・ポスターセッション

2 学校長開会挨拶

3 基調講演 「人類の最前線で活躍するリーダーとは」

JAXA 有人宇宙技術部門 宇宙飛行士運用技術ユニット

宇宙飛行士グループ長 宇宙飛行士 油井 亀美也 氏

4 学校設定教科「創造」の取り組み 生徒発表

(1)グローバルリサーチ 「フォーより身近な薬剤耐性菌」

普通科グローバルリサーチ受講生(3年)

(2)創造基礎(社会科学分野) 「Create micro library in Myodani」

創造科学科6期生(2年) 社会科学研究4B班

(3)課題研究(自然科学分野) 「彗星の構造再現と観測」

創造科学科6期生(2年) 自然科学研究2班

(4)創造応用ⅠL(社会科学分野) 「~空き家とアーティストをつなぐ~

架け橋プロジェクト」

創造科学科5期生(3年)

(5)創造応用ⅠS(自然科学分野) 「窓の開け方と換気効率」

創造科学科5期生(3年) 物理研究班

5 パネルディスカッション 「人類の最前線で活躍するリーダーとは」

司 会 創造科学科4期生(3年)

パネリスト 油井 亀美也 氏

普通科グローバルリサーチ受講生(3年生)1名

普通科グローバルリサーチ受講生(2年生)1名

創造科学科5期生(3年生)1名

創造科学科6期生(2年生)1名

創造科学科7期生(1年生)1名

基調講演では、壮大な宇宙飛行で体験談や、その体験を基にしたリーダー像について講演をいただいた。パネルディスカッションでは、学年を越え、自身の考えを出し合い油井飛行士にもコメントをいただきながら、笑いもある和やかな雰囲気の中でも、自身の熱い思いを出し合いそれを共有し合い、リーダー像について議論を深めた。

令和4年4月16日 創造科学科「新入生オリエンテーション」

本校講堂において、本校創造科学科6期生(2年生)が創造科学科7期生(1年生)40名を対象にした新入生オリエンテーションを実施した。まず、学校設定教科「創造」の「創造基礎A」「創造基礎B」と新科目である「理数探究」について内容や心構え等を自身の体験を踏まえながら説明した。続いて自己紹介ゲームやジェスチャー伝言ゲームなどのアイスブレイクをはさんだ後、今後必要となる名刺交換の練習を行った。その後、ラウンドワーク「災害時の避難所での年代国籍をこえたコミュニケーション」を行い、1年生4名と2年生2名が1グループとなり、円形ボード「えんたくん」を活用し議論した。複眼的思考力を高めることを目的とし、班員で性別や年代、国籍を越えて円滑な避難所での生活を行っていく方法を模索した。議論の後、各班の代表者が発表を行った。入学間もない1年生に対して、創造科学科で今後必要となってくるエッセンスを実践的に伝えた。

令和4年4月13日創造応用Ⅰ(社会科学) 「自己紹介」

本校第一STEAM ROOMにおいて、創造科学科6期生(2年)を対象に、「創造応用Ⅰ(社会科学分野)」の授業を開始した。始めにオリエンテーションとして、学習目的と目標、1年間の予定の確認を行った。続いて、担当する教員4名とALT1名の自己紹介をそれぞれ行った。自分の専門分野や興味関心があること、所属する学会等について発表した。続いて、生徒が自分の興味関心のある分野についてポスターにまとめ、発表した。同様の興味関心のある生徒同士で班を組む生徒もおり、14名の生徒のうち、2名ずつ2班がグループ研究を進めることになった。

令和4年4月13日 創造応用Ⅰ(自然科学)「探究応用実験-化学」

本校において、創造科学科6期生(2年生)の理系(26名)が創造応用ISの授業で化学分野の探究応用実験を行った。探究応用実験では、1年時の課題研究で学んだ研究手法を実際の実験の中で実践的に活用していく内容となっている。

今回は「最強のカイロをつくるには?」を課題とし、「仮説を立てて実験を行う」、「実験結果を考察して改善法を考える」ことを実験の中で実践した。

カイロに使われる各成分の役割を実験の中から考察し、最高温度、温度の持続時間の向上を目指した。問いに対して真剣に向き合い実験を行う姿が見られた。

令和4年4月5日 創造基礎B 「獅子が池を美しくする会」フォトコンテスト選考

創造科学科6期生(新2年)の長田区の獅子が池のPR活動に取り組む2班3名が丸山コミュニティセンターで行われた「獅子が池を美しくする会」の第1回定例会に参加した。これまでの活動で、獅子が池のPRを目的としたフォトコンテストをSNSを用いて実施した。今回の定例会では、応募があった作品の中から、班員で20作品を選び、それを獅子が池を美しくする会に参加されている方と選考を行った。ただ美しいというだけではなく、「PR写真としてふさわしい写真」という観点で選考を行った。「ベスト獅子が池賞(最優秀賞)」と「優秀賞」の2作品が選ばれ、今後、長田区役所にて受賞者の表彰を行っていく予定である。

令和4年3月30日 「兵庫高等学校と神戸大学大学院人間発達環境学研究科の理数教育に関する連携協定 調印式」

本校は、神戸大学大学院人間発達環境学研究科と理数教育に関する連携協定を締結した。

神戸大学人間発達環境学研究科長の青木茂樹教授と本校校長の升川清則によるこの協定の調印式を神戸大学鶴甲第2キャンパスにおいて実施した。

この協定は、本校及び神戸大学における理数教育の課題に関し、連携して必要な対応を行うことにより教育及び研究の充実、発展に資することを目的として締結された。この協定により本校の教育活動への神戸大学の教員や学生の派遣、神戸大学の実験・実習に関わる施設利用の実施などが推進され、理数教育の充実を図っていく。特に令和4年度より実施される科目「理数探究」はこの協定の内容に基づいて実施され、より高度で深い教育活動が実施される。

※集合写真撮影時のみマスクを外して撮影しています。

調印式の様子は「J:COMチャンネル(地デジ11ch)」にて以下の日程で放送予定である。

令和4年4月 9日(土)、10日(日) 11:00/14:00/17:00/20:30

令和4年4月11日(月)~13日(水) 18:00

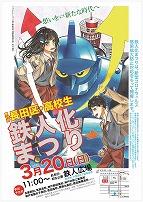

令和4年3月20日 「第12回長田区・高校生鉄人化まつり」

若松公園鉄人広場にて、KOBE鉄人PROJECT主催「第12回長田区・高校生鉄人化まつり」が開催された。

このまつりは、平成22年度に長田区主催の「第2回鉄人まちづくりイベント」に応募した創造科学科の前身である総合科学類型1期生の提案が最優秀賞を受賞し、長田区に所在する高校のさまざまな活動発表の場として実施されるようになったもので、今回は、本校創造科学科6期生(1年)10名と育英高校の生徒会、神戸野田高校の生徒会とで実行委員会を組織して企画、運営を行い、本校生が実行委員長を務めた。

「想いを⇄新たな時代へ」をテーマとして、幅広い世代がそれぞれの想いを新たな時代に繋ぎ、新たな長田区を作っていきたいという思いを込めた。

長田区の高校の部活動によるパフォーマンスだけでなく、「長田区クイズ」、「輪投げ」、「キックベース」、「ビーサン卓球」など実行委員企画も充実しており、春の陽気も手伝って多くの参加者が訪れ、大盛況となった。このまつりを最初の段階から企画し、地域や多くの方に協力いただきながら高校生の力でつくりあげた実行委員は、その達成感を強く感じていた。

J:COMチャンネル(地デジ11ch)で放送

3月26日(土)~30日(水)11:00/14:00/17:00/20:30(平日は19:30のみ)

078KOBE公式ャンネルでもアーカイブ配信 詳しくはこちら

令和4年3月20日-21日「協働探究ラウンド・テーブル奈良2022・春」

奈良市立一条高校美術室において、創造科学科6期生(1年)2名が、奈良女子大学教育システム研究開発センター(連合教職大学院)主催、「協働探究ラウンド・テーブル奈良2022・奈良」に参加した。全国から20名の美術・書道の部活動に所属する高校生が集まり、「ポストコロナ社会に向けて浮標 Watch Buoysを浮かべる」をテーマに作品を制作した。会場が今月末に解体されることから、部屋全体を使って美術作品を作るラウンド・テーブルが行われた。

1日目は、アイスブレイクのあと、各班でテーマについてディスカッションし、作品制作にとりかかった(写真1列目)。班ごとに制作時間が割り当てられ、キャンバスを自由に着色・文字入れを行った。

2日目は、1日目の活動に立体物(オブジェクト)が加わっていき、作品に新たな息を吹き込んでいった。ところが、各班の思惑が交差するなかでズレが生じた。作品としてどう完成に向かわせるのか対話をもつことになり、生徒たちはゴールに向けて意思統一を図った。これを契機に全員で制作に取り掛かり、作品を完成させた(写真2列目)。

最後に、今回のラウンド・テーブルのふりかえりを行った。班内におけるリフレクション。指導教員のリフレクション。班を組み替え、教員も参加したリフレクションと、3段階のふりかえりを行い、「表現するとは○○である」にあてはまるものについて対話した。

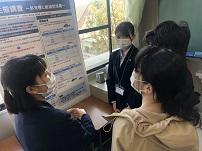

令和4年3月18日 「兵庫高校/神戸高校 創造応用 交流発表会」

創造科学科5期生(2年生)の理系生徒30名が本校において、神戸高校の総合理学科の生徒との交流発表会を行った。兄弟校である両校の生徒の自然科学、科学技術分野に関する探究活動についての発表を通して、生徒の交流する力、発表する力、質問する力、議論する力などを向上させるとともに、自然科学や科学技術への興味・関心を高め、学習意欲の高揚を図ることを目的として実施した。創造応用ISで研究してきた研究を発表し、質疑応答を行った。創造応用1年間の取り組みの集大成となり、外部発表会が中止になった中で他校の生徒と研究内容を発表し合い、議論を交わす希少な場となった。多くの生徒が満足感を感じていた。

令和4年3月17日第12回高校生鉄人化まつり実行委員会(5)

第12回高校生鉄人化まつり開催に向けた第5回会議が神戸野田高校で開かれた。今回はまず、ステージにおける総合司会者の司会原稿の読み合わせ、内容検討を行った。次に実行委員会企画の「キックベース」、「クイズ大会」、「ビーサン卓球」、「輪投げ」について詳細な実施方法について最終確認を行った。いよいよ今週末に迫った本番に向けて、実行委員が全員集まり、綿密な最終打合せを行えた。

【第12回高校生鉄人化まつり】

3月20日(日)11時~16時 新長田若松公園鉄人広場

参加予定校:育英高校、神戸野田高校、神戸常盤女子高校、神戸村野高校、長田高校、長田商業高校、夢野台高校、本校

令和4年3月16日 「ジュニア農芸化学会2022」

創造科学科5期生(2年生)創造応用ISの生物班5名が「ジュニア農芸化学会2022」に参加した。事前に発表スライドに説明の音声を入れたものを提出し、それがweb上で公開され参加者が自由に視聴できる期間が設けられた。本日は、その研究発表について詳しい説明を聞きたい、質問があるところにオンラインで繋ぎ、議論を深めた。本校の生徒は「植物の器官とpH」の研究で参加した。大学の先生方や、同じ高校生から実験方法や研究の目的について質問があった。難しい質問もあったが相手の聞きたいことを汲み取とり答えることができ、自分たちの研究への理解が深まった。

~生徒感想~(一部抜粋)

質疑応答を通してたくさんの方がアドバイスをしてくださり、考えの及ばなかった範囲で実験の視点が増えたことで研究の醍醐味を感じられたように思います。たくさん課題は見つかりましたが、それ以上に大変だったけれど研究を一生懸命やった甲斐があったと思えました。

令和4年3月15日創造基礎B「大丸須磨店にてふりかえり」

大丸須磨店において、創造科学科6期生(1年)の本をテーマに活動をしている4班の生徒5名が訪ねた。株式会社大丸松坂屋百貨店店長付専門スタッフの立花氏と青木氏に向けて、生徒は「マイクロライブラリー」と「ストーリーウォーク」について、実践報告を行った。各班でアンケートをもとに分析や感想を述べ、今後の活動について希望を伝えた。大丸須磨店からは、マイクロライブラリーについて現在設置している2階階段踊り場に継続して設置することを承認された。また、ストーリーウォークについても、現在3階への階段踊り場に設置しているものをしばらく展示し、生徒が考えている名谷にまつわる展示物を今後検討してもらうことになった。ひとまず、生徒の活動は区切りをつけ、2年創造応用で継続して活動する生徒は実践から研究へ見方を変える予定だ。

令和4年3月14日創造基礎B FW「ビーチサンダル」

長田区役所において、創造科学科6期生(1年)のビーチサンダル(ビーサン)が長田発祥であることをアピールすることをテーマに活動をしている3班2名が打ち合わせをおこなった。長田区役所からはまちづくり課の上達氏と平野氏が参加してもらい、ビーサン活用の今後について生徒から報告を行った。3月20日(日)の「第12回高校生鉄人化まつり」で「ビーサン卓球」のブースを出展すること、はっぴーの家ろっけんにおいて、4月にイベントを実施する方向で進めていく予定である。

令和4年2月25日 RRE「外国人留学生交流会」

本校同窓会館ゆ~かり館において、本校創造科学科6期生(1年生)40名が大阪大学大学院と神戸大学大学院、兵庫大学の留学生11名と英語を用いて交流会を行った。本校生は課題研究の自然科学分野の取組みをパワーポイントを用いてプレゼンテーションを行い、留学生は「自国の環境問題」をテーマに発表を行った。最後に各グループ代表生徒が、セッションの報告を行った。生徒は楽しみながら積極的に留学生と交流することができた。

外国人留学生の出身国:インドネシア(3名)、ガーナ、キューバ、中国(2名)、ナイジェリア、パキスタン(2名)、バングラディシュ

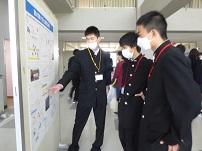

令和4年2月22日 課題研究「校内発表会」

創造科学科6期生(1年生)の39名が本校において9月より取り組んできた課題研究の校内発表会を行った。研究期間が限られているなか、神戸大学の大学院生の方のサポートのもとテーマの設定から研究計画を立て、実験、観察、フィールドワークを行い得られた結果を考察しまとめる活動を行ってきた。授業時間だけでなく朝の始業前、放課後や少しの空き時間を利用して熱意をもって研究活動を行ってきた。発表会は研究の結果はもちろん、研究への熱意や思いが詰まったものになっていた。

講評をいただいた神戸大学の谷先生からは、「研究の内容をしっかり理解して発表が行えており、随所に高校生らしい発想や工夫が盛り込まれていた。また、やみくもに研究するのではなくしっかりと仮説を立てその立証のための研究が行えていた。」と評価していただいた。

ー研究テーマー

1班:SAPの吸水量比較実験 ~天然物由来系セルロースを利用した吸水性ポリマーの合成~

2班:彗星の構造再現と観察

3班:気体の第四形態プラズマの変色 ~気体を変えるとどうなるの?~

4班:植物栽培における音との相関関係

5班:薬剤が髪の毛に及ぼす影響 ~髪の毛が傷むってなに?~

6班:環境DNAで身近な河川の生態調査 ~外来種と在来種の相関関係はあるのか?~

7班:コセンタングサの逆さとげと繊維構造の粗さの関係性

8班:DNAを落としただけなのに~環境DNAでカワバタモロコを探し出す~

令和4年2月22日第12回高校生鉄人化まつり実行委員会(4)

第12回高校生鉄人化まつり開催に向けた第4回会議がオンラインにて開かれた。今回はまず、長田区内の参加団体及びプログラムについて確認を行った。例年の参加団体がほぼ出そろう形でプログラムを組むことができた。次に実行委員会企画ついて議論した。ブース出展とステージ、飲食の代替案について検討した。本校が担当する「輪投げ」の企画について、詳細を報告した。ステージを担当する育英高校からは、問題の案を提案された。ポスターとチラシが完成し、参加校に配布する予定である。次回実行委員会は3月17日に実施予定。

【第12回高校生鉄人化まつり】

3月20日(日)11時~16時 新長田若松公園鉄人広場

参加予定校:育英高校、神戸野田高校、神戸常盤女子高校、神戸村野高校、長田高校、長田商業高校、夢野台高校、本校

令和4年2月9日 「創造応用I 校内発表会」

創造科学科5期生(2年生)の39名が本校において創造応用I校内発表会を実施した。

文系生徒による社会科学分野の探究活動の英語によるプレゼンテーション、理系生徒による自然科学分野の研究発表を合同で行った。普段の創造応用の授業は文系と理系は分かれて実施しているが、創造科学科として双方の研究を聞くことで広い視野、多角的に物事をとらえる力を養う。自分たちの研究内容を発信していく力を養うことはもちろん、他者の研究内容を素早く理解して的確な質問をぶつける力など多くのことを学んだ。講師として参加いただいた大学の先生からは、「どの研究も高校生らしさの中にも専門性がしっかり感じ取れる発表で楽しんで発表を聞くことができた」という評価をいただいた。

今後、発表会でのふりかえりを通じて研究の穴を埋めていくともに、研究内容を論文にまとめていく。