SSH

日本農芸化学会で科学部がポスター発表を行い、銀賞(全国2位)を受賞しました

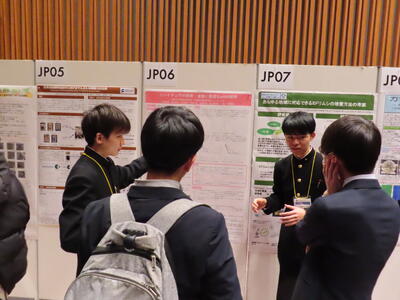

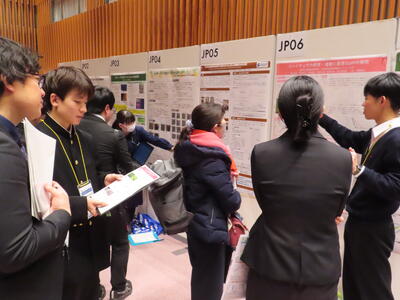

令和7年3月7日(金)に札幌コンベンションセンターで日本農芸化学会2025年度札幌大会 ジュニア農芸化学会2025が行われ、今年度は全国から39の高校・高等専門学校が集まりました。

姫路東高校からは科学部生物系研究部が参加し、ポスター発表で銀賞(全国2位相当)を受賞しました。発表のテーマは「ニハイチュウの飼育・培養に最適なpHの解明」です。「自分たちの研究についてわかってほしい」という強い思いを胸に、堂々と発表し、質疑応答にも丁寧に対応しました。他校の高校生や専門家など多くの人と議論を重ね、有意義な時間を過ごすことができました。

|

|

|

|

第3回薬学への誘いに参加しました

令和7年3月8日(土)に神戸薬科大学で第3回「薬学への誘い」が行われ、1、2年次の生徒8名が参加しました。

今回は「臨床薬学研究室」と「薬化学研究室」の2つの研究室を訪問しました。

臨床薬学研究室では、血圧測定と聴診の手技を体験しました。心臓の位置を確かめるためにVRゴーグルを使用して、どの位置に聴診器をあてればよいかなども体験しました。

薬化学研究室では、どのように新薬が開発されるのかついて教えていただきました。実習では蛍光性物質を実際に合成し、その液性による蛍光特性の変化の観察を行いました。

参加した生徒たちは、さまざまな機器を使って実習を行い、薬学と言っても幅広い領域の内容を学ばなければならないことを実感していました。

|

|

|

|

|

|

令和6年度 第3回探究情報交換会を行いました

令和7年2月25日(火)に姫路東高校百周年記念館で「令和6年度第3回探究情報交換会」を行い、本校教員の他、兵庫県内の高校教員や近隣小中学校教員あわせて25名が参加しました。

今年度最後となる今回は「年間計画の工夫について」をテーマとして、姫路市立白鷺小中学校と姫路東高校が実践発表を行いました。また、株式会社Study Valleyによる講演「STEAMライブラリーの活用について」もありました。

|

株式会社Study Valleyによる講演 |

姫路市立白鷺小中学校による実践発表 |

会の後半には、班別での情報交換も行われ、各校での探究活動の成果や課題について話し合い、共有することができました。また、各班で話し合った内容を全体でも共有しました。他の高校や近隣の小中学校の探究活動の現状を知ることができ、今後の探究活動について考える有意義な時間となりました。

|

|

「理系女子と科学倫理を考える日~第4回Girl's Expo with Science Ethics」を開催しました

令和7年2月11日(火・祝)に、アクリエひめじで「理系女子と科学倫理を考える日~第4回Girl's Expo with Science Ethics」を開催しました。このイベントは、「Girl's Expo」として理系女子の育成の推進を目的とした、女子を中心とした課題研究発表会であり、また、「Science Ethics」として科学倫理教育に対する理解を深めるための、科学倫理に関する課題研究の成果発表会でもあります。今年度は、兵庫県内外の小中学生、高校生や女性研究者、大学・企業関係者、専門家など、1000名以上が参加しました。

午前は全体会を行いました。

<全体会の内容>

(1) Girl's Expo 基調講演「研究も子育ても」 講師:佐藤 春実 氏(神戸大学 学長補佐)

(2) 高校生による口頭発表(自然科学、科学倫理)

基調講演では、神戸大学 学長補佐 佐藤 春実 氏をお招きし、「研究も子育ても」という演題でご講演いただきました。研究と子育ての両立や女性研究者としての悩みなど、佐藤先生ご自身の経験を交えてお話しいただきました。

|

|

|

高校生による口頭発表では、姫路西高校、龍野高校、淡路三原高校、姫路東高校(自然科学、科学倫理)が発表しました。質疑応答では専門家の方や姫路東高校の生徒、他校生徒からさまざまな質問があり、闊達な議論をすることができました。また、科学部のSSHアメリカ海外研修(国際学会)についての報告がありました。

|

|

|

午後は、高校生と小中学生の発表(ポスター、口頭)と聴講、女性研究者によるポスター発表の聴講を行いました。

高校生と小中学生の発表では、他校の高校生や小中学生が自然科学をテーマとした課題研究の発表を行い、姫路東高校も選抜班が自然科学や科学倫理をテーマとした課題研究の発表を行いました。聴講者に合わせて英語での発表を行う班もありました。どの発表も質疑応答で盛り上がり、闊達な議論が行われていました。

女性研究者によるポスター発表では、大学生や大学院生、大学の研究者の方々がご自身の研究について説明してくださいました。専門的な内容を高校生にもわかるように説明してくださり、多くの生徒が集まり、聴講しました。

|

|

|

|

|

|

同会場では、日ごろの課題研究や大学生活などについて、大学院生や大学生と気軽に話すことのできる「サイエンスカフェ」や各大学や企業の取組について知ることのできる「大学・企業ブース」もありました。

また、保護者対象の講演会も行われました。認定NPO法人ささえあい医療人権センターCOML 理事長 山口 育子 氏を講師としてお招きし、「一度きりの人生、お子さんが後悔なく精一杯生きるために」という演題でご講演いただきました。

|

|

|

会場内のいたるところで発表や議論が行われていました。生徒たちは、事前に配布されたプログラムをもとにどの発表を聴講するか等の計画を立てて今イベントに臨みましたが、それでも時間が足りないと感じているようでした。

英語科の授業で課題研究の発表を行いました

1年次 英語表現、2年次 コミュニケーション英語Ⅱの授業で、自然科学の課題研究についての発表を行いました。令和7年1月21日に行った生徒研究後期発表会でのポスターを英語で発表し、質疑応答もすべて英語で行いました。「理系女子と科学倫理を考える日~第4回Girl's Expo with Science Ethics」がいよいよ来週11日(火・祝)に開催されます!この授業で学んだことを活かして、発表する生徒は当日、英語でも対応します。

|

|

|