教育・心理類型の取り組み

41 室内小学校交流授業(77回生2年生教育・心理入門)

41 室内小学校交流授業

1月26日、私たちは先週に引き続き室内小学校を訪れ、小学校3・4年生を対象とした英語活動・レクリエーション・絵本の読み聞かせを行いました。13分という短い時間の中で、児童にどのようにしたら分かりやすく伝えることができるか、楽しんでもらえるかを試行錯誤し本番に臨みました。本番では今まで類型の活動で学んできたことを全て出しきり、より良い授業を行うことができました。また、児童に楽しんでもらえただけでなく、授業をしている自分たちも楽しむことができました。

今回で最後となる教育に関する実習を成功という形で終えることができてよかったです。

40 室内小学校事前交流(77回生2年生教育・心理実践)

38.室内小学校事前交流

1月19日私たちは、室内小学校にて1月26日に授業を行うための事前交流として、3・4年生の児童たちが準備してくれた鬼ごっこやドッジボールなどのレクリエーションをしました。

児童たちとの交流を通して、私たちが来ることをとても楽しみにしながらどんな遊びをするかたくさん考えてくれていたことが感じられとても嬉しかったです。そして、児童たちの元気さと笑顔を見て、私たちも自然と元気をもらえる1時間でした。

1月26日の授業では、私たちが児童を笑顔に出来るよう、今日の交流をふまえてより良い授業になるよう準備していきたいです。

39.心理学共同演習⑦(77回生2年生教育・心理実践)

39.心理学共同演習⑦

1月19日は、神戸大学院生の方々に来ていただき、まず甲南大学リサーチフェスタの結果を伝えました。発表にあたりたくさんのご協力をいただいた大学院生の方々にも喜んでいただき、良い成績を残せて良かったと改めて思いました。

その後、2月2日の発表会に向けて最後の準備を行いました。共同演習が最後なのでわからないことをすべて聞き、グラフの作り方や甲南大学リサーチフェスタの時にいただいたアドバイスをどのように発表に生かすのかなどを教えていただきました。

私たちにとっては初めての心理学研究だったので分からないことだらけでしたが、これまでたくさんの方々からいただいたアドバイスを参考に研究のラストスパートをかけています。発表を最高のものにするための資料作りを頑張っている最中なので、後悔がないように頑張ります。

38 室内小学校交流授業準備講座(77回生2年生教育・心理実践)

38.交流授業準備講座

1月12日は1月26日に行う室内小学校交流授業に向けて、レクリエーション班は日野先生に、読み聞かせ班は兵庫図書館の方にお越しいただきました。

私たちは多くの準備をして講師の方にも100点をもらえる内容の授業を用意したつもりでした。しかし、私たちが気づいていない問題点まで指摘していただき、改善点がみつかったので、交流授業に向けてさらによりよい授業をつくっていきたいです!

今回の授業では、第三者の視点からものごとを見ることの重要性を改めて感じました。様々な視点から見ることで、今まで気づかなかったことに気づき、よりよいものをつくることができます。交流授業に向けてラストスパート!がんばります!

35 ようこそ先輩(77回生2年生教育・心理実践)

35.ようこそ先輩

12月19日(水)に教職類型の卒業生の方々にお越しいただきました。

実際に小学校教員として働いていらっしゃる方のお話を聞きました。教員になるためにどうするのか、教員として働く中で楽しい事や大変なことなど、現役で働いている方からしか聞けないお話をたくさん聞くことができました。

その他にも、大学生の先輩方にもお越しいただき、いくつかのグループに別れて質問会を行いました。大学を選択する際のポイントなどを教えていただき、これからの進路を決める上で役立つことを多く知ることができました。さらに、教職類型で良かったことなども教えていただき、今後の活動の取り組み方などを再確認することができました。

34 表現力育成講座(77回生2年生教育・心理実践)

34 表現力育成講座

12月14日と18日にピッコロ劇団の先生方にお越しいただき、表現力育成講座を行いました。

1年生の4月に初めてチャレンジをして3月に2回目、今回は3回目となるので更に難しい内容となっていました。

今回の講座では1日目にジェスチャー伝言ゲームをしたり、ペアに「これなに?」と聞かれたことに全く関係のない単語を返したりしました。

2日目には宿題だった適当な単語とセリフで作ったストーリーを発表したり、デタラメな言葉を使って会話やテレビショッピングをしたりしました。

1人で面白くしようとするのではなく、ペアの相手と協力することで面白い表現が完成すると教わり、上手く人に伝えるためにはさまざまな人と協力する必要があると学びました。

楽しく学び充実した4時間でした!

33 甲南大学リサーチフェスタ(77回生2年生教育・心理実践)

33.甲南大学リサーチフェスタ

12月17日に甲南大学主催のリサーチフェスタに心理コースから3班参加させていただきました。

それぞれの班が今まで心理学共同演習で研究してきたことを高校生や大学の教授に発表しました。発表するにあたって、魅力的なテーマ設定をすることや、膨大なデータをたった6分にまとめることなど、難しいと感じることが多くありましたが、今まで学んだ知識を活用し、どの班も優れた発表をすることができました。

今までの研究の成果が実り、なんと3班全ての班が賞を受賞することができました!!

この先、まだまだ心理学研究は続くので受賞したことで満足せず、今回の反省点や頂いたアドバイスを活かしてより良い研究をしていこうと思います!

32 心理学共同演習⑥(77回生2年生教育・心理実践)

32.心理学共同演習⑥

12月1日は、神戸大学大学院生の方に来ていただき、リサーチフェスタ前、最後の心理学共同演習を行いました。

大学院生の方とともにさらに深い考察や、リサーチフェスタに向けた発表準備を行いました。結果を図にまとめるときに、得点が一番高いものは赤、一番低いものは青にするなどの少しの工夫で、図が格段に見やすくなることを知って驚きました。

また、リサーチフェスタで発表するために資料作りをしました。アンケートをとる前に考えた仮説と結果の相違点や共通点を探し、なぜそうなったのかを班員と考えました。リサーチフェスタが近づいてきているので、面白い発表ができるよう頑張っていきたいと思います。

30 心理学講演会(77回生2年生教育・心理実践)

30.心理学講演会③

11月20日(月)に、京都教育大学より黒田恭史教授にお越しいただき、「いじめ・不登校などの視点からみた子供への学校の対応」についての講演を聞きました。今回は久しぶりに教育と心理、合同での講演会で両方の視点からのお話を聞くことができました。

最も印象に残ったのは、不登校や病気なども含む長期欠席児童生徒が、小学校では19万6千人(1クラスに1人)中学校では26万3千人(1クラス3人)もいるということです。長期欠席児童生徒の数は年々増加しており、今は数年前のデータの2倍になっているということもお聞きしました。また、その現状に対してスクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカーなどと協力してチームで対応する、などといった1人の教師がすべてを背負うことのない環境が作られていることも知りました。

今回、いじめ・不登校の多さやその現状に対する学校の対策な

31 心理学共同演習⑤(77回生2年生教育・心理実践)

31.心理学共同演習⑤

11月24日(金)に今までに引き続き、3名の神戸大学の大学院生の方々に来ていただいて心理学共同演習を行いました。

今回の心理学共同演習では主に資料のまとめ方や、集まったデータからどのような傾向が見られるのかなど、甲南大学リサーチフェスタでの発表に向けた助言を多くいただきました。アンケートに答えてもらったみんなにも還元できるように、より良い研究発表への準備を進めていきます。

29 学校説明会(77回生2年生教育・心理実践)

29. 学校説明会

11月11日に東灘区のうはらホールで学校説明会を開催しました!

教育・心理類型の発表では、各々で準備してきたスライドを用いて類型の魅力を存分にアピールすることができました。普段の授業の様子などはもちろん、1年生や2年生で行った研修で得た経験や実際の実験を簡易的に行ってみたりなど、教育・心理類型のことを深く知れるような内容でした。今回で成長したプレゼン能力を、3学期末にある類型発表会や甲南大学リサーチフェスタなどで活かしていきたいです!

28 心理学共同演習(77回生2年生教育・心理実践)

28.心理学共同演習④

11月10日に、神戸大学院生3名に来ていただき4回目となる共同演習を行いました!

今回の共同演習は、主にアンケート結果の分析とリサーチフェスタという甲南大学主催の研究発表会に向けたスライド作成を行いました。アンケートに関しては、どの班でも約200票ほどの回答が集まり、たくさんの夢野台生徒がアンケートに協力してくれました。集めた結果からは、自分たちで立てた仮説に近いものや逆に仮説の正反対のものなど色々なデータを見ることができました。今後はデータを基に研究を進め、考察の段階に入っていきます。

27 西代中学校観察実習(77回生2年生教育・心理実践)

27 西代中学観察実習

11月6日、7日に西代中学校に観察実習に行きました。1時間目と5時間目は担当クラス、2〜4時間目は自分で選んだクラスの授業を観察しました。実習を通してICTの普及やそれに伴う授業の仕方やクラスの雰囲気に合わせた授業、学校の設備や掲示物の工夫など多くの事を学ぶことが出来ました。

そして実習のあとにはカンファレンスを行いました。カンファレンスの中では一人一人が実習で気づいたことや考えたことを発表しました。1つのテーマを色々な視点で見ることができ、深く考えることが出来ました。この観察実習で学び、考えたことをこれからの類型の活動や将来につなげていきたいです。

23 中学校観察実習事前学習講演会(77回生2年生教育・心理実践)

3 中学校観察実習事前学習講演会

10月23日に西代中学、柴田博之校長先生にお越しいただき、中学校観察実習事前学習講演会を行いました。

まず、教員とはどのような職業なのか、どうやったらなれるのかなどを教えていただきました。教育コースを選択した私たちにとってはとても貴重な時間でした。校長先生という立場からしかわからない視点や問題点などもあり、中学生の相手をする大変さを知り、「教師」の凄さを実感しました。また、小学校と中学校での生徒への対応の仕方や指導の仕方の違いなどたくさんあることに気付きました。

中学生だった当時は気づかなかったことも、客観的に話を聞いてみるとさまざまな発見がありました。思春期の真っ只中の生徒に対しての対応や、生徒によっての言葉の使い分けなど教師が大切にすることはたくさんありました。

今回の講演会で中学校の先生の仕事を改めて実感し、さらに「教師」という仕事に魅力を感じました。

14 小学校観察実習事前学習講演会(78回生1年教育・心理入門)

10月12日(木)に神戸市立会下山小学校からお越しくださった長房毅教頭先生による講演会を行いました。

今回の講演会は10月22日の夢野の丘小学校観察実習と10月23日に行われる会下山小学校観察実習に向けての事前学習として行われました。数年前とは大きく変化した小学校教育、小学生の学年による違いや特徴、小学校教員の一日、観察実習での注意点などのお話をしていただきました。授業1時間分という非常に短い時間でしたが、小学校の6年間はその人が大きく成長する場所であり、私たちには欠かせない場所だということも知ることができました。

この講演会では、来週行われる観察実習に向けてのことだけでなく、小学校教員の魅力、やりがいなども教えていただき、今まで知らなかったことをたくさん知ることができました。

二日間にわたる小学校観察実習では普段見ることのない視点からいろいろなことを観察し、より多くのものを得て、自分のものにしたいと思います。また、この実習は私たちの将来の夢へと大きくつながる大切な機会なので、積極的に取り組みたいと思います。

19 心理学講演会①(77回生2年生教育・心理実践)

19.心理学共同演習①

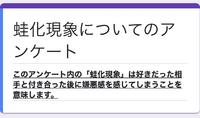

9月29日、今回は神戸大学院生の方々に来てもらって、心理学の研究を進めるにあたっての質問や、研究に必要なアンケートをどのように作ればいいのかなどのアドバイスをもらいました。

大学院生の方々は、私たちが困っていることを聞き出して、アンケートを作るにあたって知りたいことや研究の進め方の手順などを教えてくださり、とても楽しく意見交換ができました。

今回の共同演習でアンケートの項目のつくり方、アンケート後の結果のまとめ方や考察するべきことなどを知ることができました。次の神戸大学院生の方々との共同演習に備え、私たちだけでも論文探しやアンケートの項目づくりを進めておきたいです。

17 グローバル教育実践報告会(77回生2年生教育・心理実践)

9月11日に1学期に行ったオーストラリア交流の報告会をしました。

報告内容は、今回の交流のテーマや良かった点、改善点、交流して分かったオーストラリアと日本の違いなどを各班3分以内で紹介しました。報告方法はさまざまで、パソコンでスライドを作成して紹介する班や、2人での会話形式で紹介する班、動画を流して紹介する班など各班工夫してプレゼンを行いました。オーストラリアの教育事情を知ってさらに教育に興味をもつことができました。そして、これから室内小学校での英語活動もあるので各班が反省点や改善点に挙げていた英語能力を、今回の交流をきっかけにさらに高めたいと思いました!

13 フィリピン高校交流(78回生1年教育・心理入門)

9月28日(月)に、フィリピンの学生と国際交流を行いました。スライドに英会話にと、準備は大変でしたが、その甲斐あってかとても良い交流になりました。

当日はzoomを使っての交流でした。少し回線の問題もありましたが、楽しくコミュニケーションが取れました。

少ない時間の中で、兵庫県や神戸市、夢野台高校、日本文化などについて紹介しました。画面越しでも、お互いに楽しんでいることが伝わる交流となりました。またスライドのみならず、自己紹介やフリートークを通して、英語での会話も楽しみました。

普段の授業で培った英語力を試す機会にもなりました。

18 心理学講演会②(77回生2年生教育・心理実践)

18.心理学講演会②

9月11日(月)に、兵庫教育大学より中須賀先生にお越しいただき、「スポーツ心理学」についての講演を聞きました。

スポーツをするときやテストに向けての自分自身の心の状態について学び、自分たちにとって身近なテーマであったことから、とても興味を惹く講演会だと感じました。

今回の講演会で特に印象に残ったのが、競技意欲や精神の安定・集中など様々な観点から得点をつけ、自分の長所・短所がはっきりと数値化される心理的競技能力の分析です。この分析を通して、どのようにしたら良い状態で競技ができるのか、プレッシャーに打ち勝つことができるのかなど自分自身の能力について知るいい機会になりました。

今回、これからの自分に役立つことや心理学演習に活かせる知識を沢山学ぶことができたので、精神面において大事な試合や競技場面では万全な状態で取り組みたいと思います。

16 読み聞かせ講演会(77回生2年生教育・心理実践)

16.読み聞かせ講演会

今回は兵庫図書館から講師の方に来ていただき、読み聞かせをしていただいて、絵本の読み方、選び方などを教えていただきました。

まず講師の方が「ぞうくんのさんぽ」という本を読み聞かせてくださいました。読み終わった後に表紙と裏表紙を合わせて見せたり、小さい絵は手で指差しをするなどの工夫が凝らされていました。ほかにも何冊か読んでくださり、絵本を読む時には絵を隠さないようにページをめくることや、表現しすぎないことでこどもの想像力をかき立てることや、絵本の世界に入れるようにすることの重要性を学びました。

その後読み聞かせをするために教えて頂いたポイントを参考に本を選び、みんなの前で読み聞かせをさせてもらいました。実際に前に立って読むとなると、読むことに集中をしてしまい、本が上に向いてしまったり、読むスピードが早くなってしまうなど、自分の想像より絵本の読み聞かせが難しいことに気付きました。

これから室内小学校との交流授業に向けて読み聞かせと英語活動に分かれての活動が始まっていくため、今回の講座で学んだことを存分に発揮して活動に取り組んでいきます!

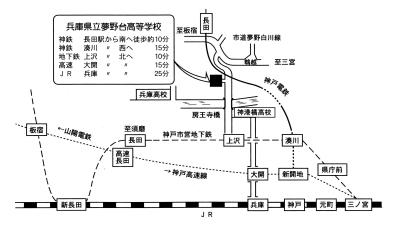

兵庫県立夢野台高等学校は、大正14年(1925)創立。

本年、令和7(2025)年10月10日に創立100年目を迎えました。今後もよろしくお願いします。

100周年のキャッチフレーズとロゴです!

未来へ蔦(つた)える

夢高キャラクター

「かずらちゃん」

「つたぽん」

気象警報発表時および交通途絶時等の対応 については、 こちら から。