教育・心理類型の取り組み

06. 心理学入門講座(79回生 教育・心理入門)

6月24日、三重大学教育学部の谷口あや先生にZoomにて心理学入門講座をしていただき、そもそも心理学とはどういったものなのか、先生が研究されているテーマについて、心理学を学んだ上での進路、の大きく3つに分けて話をしていただきました。また、私たち教育心理類型生徒でも知ったつもりになっていて、正しく意味を理解していなかった「心理学」について、これからの3年間と、それ以降にも繋がるであろう、論理的で興味を惹かれるような知識を得られました。今回得た知識を今後の活動に活かしていきたいです。

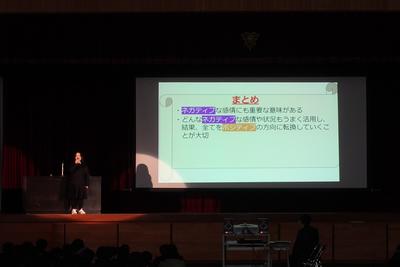

10.心理学演習準備講座④(78回生 2年生教育・心理実践)

6月10日(月)にCPU教室で4回目である最後の心理学演習講座を行いました。

講師の谷口あや先生にオンラインでの講演を行なっていただき、前回行なった記憶の系列位置効果についての実験の解説をしていただきました。

まず、記憶とはという基本的なところから解説していただき、記憶のプロセスについて学びました。その後に、記憶には短期記憶と長期記憶があり、前回の実験の遅延再生条件は短期記憶を保持できる時間が15~30秒であることや、直後再生条件は長期記憶で「再生(覚えた事柄をそのまま再現すること)」が関連しているのだと分かりました。

今回の講演を通して、板書だけでは短期記憶になってしまうため、何度も繰り返し唱えることで再生され、長期記憶になるのだと学びました。このことから、心理学はテスト勉強などの身近なことにも応用して活用することができると改めて感じました。

09.心理演習準備講座③(78回生 2年生教育・心理実践)

6月3日(月)にCPU教室で3回目の心理学演習準備講座を行いました。

講師の谷口あや先生にzoomでオンラインの講演を行なっていただき、記憶の系列位置効果についての実験を行いました。

実験については多くの記憶すべきものを順番に見て、そのまますぐに思い出す直後再生条件と、記憶すること以外に集中力を使う工程を行ってから思い出す遅延再生条件を両方とも4回づつ行い、そして、思い出した物を書いた順番に紙に書き出して、その思い出した順番と記憶した順番を2つの条件で比べてみるというものでした。

結果は直後再生条件は最後の方に覚えたものから書き出された割合が多く、遅延再生条件は最初の方に覚えたものから書き出された割合が多かったです。

実験は1年生の頃に行っていたものよりも、本格的で、初めはとても難しい物だと思い、戸惑ったけれど、人間がほぼ共通して持つ芯のようなところについて知ることができてよかったです。

これからも多くの実験を重ねて、人間の心理についてより深く知れるように頑張ります。

08.オーストラリアの中学生とのオンライン交流(78回生 2年生教育・心理実践)

私たちは6月7日にオーストラリアの中学生とオンライン交流を行いました。

そのために、日本文化を英語で紹介するスライドを作ったり、英語の先生に来てもらったりして準備してきました。先生方からアドバイスを受けながら内容をより良いものにしていき、相手にもわかりやすいものを作っていきました。

今回のオーストラリアの中学生との交流では実際に交流する際のポイントとして、単語だけでもいいから相手に伝わるように話すことなどを学ぶことができました。他にも、緊張して上手く話すことができない場面もありましたが、聞きたかったことを聞くことができ、充実した交流になりました。

07.心理学準備演習講座②(78回生 2年生教育・心理実践)

5月27日(月)にCPU教室で2回目の心理学準備演習講座を行いました。

講師の谷口あや先生からレポートの書き方や呈示順序による印象への影響や

印象の中心特性などのお話を聴きました。

特に面白かったのがハロー効果の話で、「人は目立った特徴に引きずられてほかの特徴

について歪めて評価することがある。」ということでした。初めて会う人に良い印象を持ってもらいたい時に役に立つ効果だと思いました。

また、同じ情報の時でも、最初の情報が印象に残りやすいという初頭効果についても興味をもちました。最初によくない情報を出す時よりも良い情報を出したほうが良い印象をもたれるとのことでした。親にテストを見せる場面などでも使えると思いました。

今まで心理学はもっと特別なものだと感じていたのですが、今回の心理学の講座で今までよりも身近なものに感じられたし、上記にあるようにこれからの自分の生活に生かすことができるだろうなということをより知りたいなと思いました。

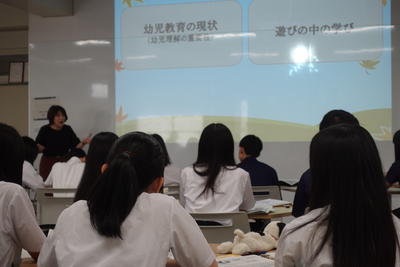

05. 幼児教育講演会(79回生 教育・心理入門)

6月20日に神戸親和大学の猪田裕子先生にお越しいただき、幼稚園教育の現状と幼保小の円滑な接続についてご講演いただきました。幼児教育で大切にしている事、どんな心構えで関わるべきかなどを学びました。初めての講演会という貴重な経験をさせていただいたので、今回学んだことを今後の幼稚園・こども園観察実習に生かしたいです。

04. 自分の推しプレゼン(79回生 教育・心理入門)

6月3日(月)にリハーサルをし、6月6日(木)に自分の推しプレゼンの本番を迎えました。この推しプレゼンで一番大切なことは「熱量をもって話すこと」でした。

好きなアイドルや好きなキャラクター、好きな俳優などについて自分なりにポスターを作りました。授業外の時間も使って、より良いプレゼンをするためにたくさんの練習を積み重ねました。リハーサルでは、お互いに良い点と改善点を言い合って、本番に繋げました。この経験をこれからの類型の授業だけでなく、様々な場面で活かせるように頑張りたいと思います。

03.グループトーク(77回生3年生教育・心理探究)

03 グループトーク

6月4日に研究レポートについてのグループトークを行いました。自分の研究について現状を報告し、意見交換をして刺激的かつ有意義な時間になりました。

このグループトークで得られたことは主に2つあります。

1つ目は自分の発表に対して仲間達から個性あるアドバイスをもらえたことです。自分が研究をしていて気付かなかったこと、知らなかったこと、たくさんのアドバイスがあり、どれも研究に活かしたいものばかりでした。

2つ目は他の生徒の発表と意見交換によって、研究の幅が広がったことです。例えば、色の心理学ついての発表で、国による色の見え方の違い、有名なゲームの色の使い方など1つの発表や質問からたくさんの意見が飛び交い、思いもよらない分野に繋がることがありました。そのため自分の中で驚きや関心を持つ話題も出てきました。さらに、そこから自分の研究に繋げられる要素も見つけることができました。

今回の充実したグループトークで得たものをこれからの研究にどのように活かせるのか、しっかりと考えていきます。

02.志望理由書作成講演会(77回生3年生教育・心理探究)

02 志望理由書作成講演会

5月27日に兵庫教育大学の渋谷義人先生にお越しいただき、志望理由書作成講座を行いました。いよいよ受験生ということもあり、とても貴重なお話を聞くことができました。

志望理由書を書くうえで、なぜ教師になりたいか、憧れを述べるのではなく、きっかけを話すことが大事だと知りました。今の教師には何が求められているのか、そのためにわたしたちがするべきことは何か、この一時間を通して深めることができました。また、講座が参加型だったので、教員採用試験でどのような話をしたら好印象かなど、楽しく学べました。わたしたちが教育心理類型の1期生として、二年間の活動で吸収したことが面接で質問されたときにいかされるという実感が湧きました。

受験において、勉強でも面接の練習でも志望理由書の作成でも上手くいかないことがあると思いますが、それぞれの目指す道に進むために頑張ろうと思える講座でもありました。これから志望理由書作成の授業は続きますが、みんなで切磋琢磨しあいながら頑張りたいと思います。

05.心理学準備講座(78回生 2年生教育・心理実践)

今回の講座ではレポートの書き方について学びました。レポートには目的、方法、結果、考察が必要で、より分かりやすいレポートにするためのグラフの書き方や結果、考察の書き方を学びました。

また、演習として「印象形成はどのようにされるか」という実験をしました。最初に与えられる情報が異なる2班に分かれ、2班に同じ動画を見てもらって登場人物にどんな印象を持つかという実験をしました。結果は自分たちの予想とは異なるものとなり、とても驚きました。

今回学んだレポートの書き方をこれからの心理学研究に活かしていきたいです!

04.グローバル教育実践講演会(78回生 2年生教育・心理実践)

5月13日(月)に本校YR(夢野リサーチルーム)でグローバル教育実践講演会を行いました。講師の平井めぐみ先生をお招きし、異文化理解とコミュニケーションについてお話をお聞きしました。

中東ヨルダンという国で青年海外協力隊の活動についてお聞きした中で、一番印象に残ったのは学校教育の違いです。ヨルダンでは幼稚園から言語を学び、小中学校では男女別学であり、自国の宗教であるイスラム教のルールにより体育や音楽、美術の授業がほとんどないことにとても驚きました。

今回の講演会で慣習や宗教の違いなどを理解し、積極的にコミュニケーションを取ることの大切さを感じました。今回学んだことをオーストラリアの高校生とのオンライン交流に活かしていきたいと思います。

【教育・心理類型】ホームページ リニューアル!

【教育・心理類型】ホームページ リニューアル!

03.新入生歓迎会(78回生 2年生教育・心理実践)

5月9日(木)に新入生歓迎会を行いました。

私たちはこの新入生歓迎会に向けて、これまでに学んだことを取り入れ、活かしながら試行錯誤して準備してきました。リハーサルではお互いのレクリエーションを評価し、ほかの班の良いところなどを体験する側の視点から見つけ、自分たちのレクリエーションに取り入れました。

新入生歓迎会当日は、緊張もありうまくいかなかったこともありました。しかし、この失敗をこれからの類型活動に活かし、次にレクリエーションをする機会があれば、今回よりも良いものにできるようにしたいと思います。新入生歓迎会は私たちにとってもとても良い経験になりました!!

01.レクリエーション講座(78回生 2年生教育・心理実践)

4月15日(月)に本校YR(夢野リサーチルーム)でレクリエーション講座を行いました。講師の日野健太郎先生をお招きし、ゲームをしながら楽しくレクリエーションについて学びました。

特に印象に残ったことは言葉ではなくジェスチャーで伝えるレクリエーションです。

一つのお題に対し同じ答えの人を見つけるといったゲームでした。普段ジェスチャーで何かを伝える機会がないため最初は苦戦しましたが、言葉を使えないからこそ相手に伝えやすくするための工夫を考えながら取り組むことができました。また、通じ合った時の嬉しさは普段言葉を使って話すときよりも強く感じました。

このように今回の講演会でレクリエーションの仕方やレクリエーションで得られる効果などを学ぶことができました。このことを活かして新入生歓迎会で1年生が楽しんで取り組めるよう工夫したいです。

レクリエーションを通じて相手とコミュニケーションをとることで仲が深まることがわかりました。

02.1年生に向けての校歌指導(78回生 2年生教育・心理実践)

4月12日、17日、19日の3日間にわたり、新入生への校歌指導を行いました。どうやったら覚えてもらえるのか、楽しんでもらうためにはどんな工夫がいるのかを各班で考え、本番に臨みました。

反応はクラスによって様々でしたが、どのクラスの生徒もしっかりと歌えるようになりました。24日の定期戦でも生徒全員で校歌を歌い、盛り上がっていきたいです。

01.研究レポート講演会(77回生3年生教育・心理探究)

01 研究レポート講演会

4月30日、兵庫教育大学の安藤福光教授にお越しいただき「研究レポートの作成」に関する講演会をしていただきました!

私たち教育・心理類型3年生は、これから1年間、自分の気になる分野に関して課題研究を行います。その課題研究を研究レポートという形で発表するので、そのレポートの作成の仕方について教わりました。

具体的に教えていただいた内容をいくつかご紹介すると、研究の資料となるものは基本的には本や論文のみで、インターネットで検索する場合は、最低10個のサイトを見なければならないということ。他にはアンケート調査の正しい方法などです。

今回の活動を通して、これからの1年間の課題研究の参考になり、より深い研究ができそうだと感じました。私たちはこれまで研究などをほとんどしたことがなかったのですが、基礎的な方法から学ぶことができたので、今後の課題研究に活かしていきたいと思います。

0.2 表現力育成講座(79回生 教育・心理入門)

4月22日、ピッコロ劇団の方々にお越しいただき、表現力育成講座を受けました。

前半では自分たちの名前を使ったゲームや体を使ったじゃんけんなどを行いました。話したことのなかった人と仲良くなることができました。

後半は5つのグループに分かれて 活動しました。各グループにお題が 与えられそれを体を使って表現しました。伝えたいものを体だけで伝える難しさだけでなく表現することの楽しさや重要性を学べて良かったです。

01. グループワーク(79回生 教育・心理入門)

類型クラスでグループワークを行いました。

初めの10分間でクラスメイトの座席と名前を正確に伝え合いました。名前を聞く際、名前を相手に見せてはいけないので、口頭で相手に自分の名前の漢字を伝えられるよう一人一人が工夫していました。

その後、2人1組になり、「教育・心理類型を志望した理由」や「類型の授業で身につけたいこと」などを中心に相手について質問をしました。

次に4人1組になり、ペアの相手を新しいペアに紹介しました(他己紹介)。インタビュー結果をどのように伝えるか、結果からどういう人なのか推測するといった、コミュニケーション能力がこの授業で身についたと感じます。また、類型の仲間についてもより知れたので距離が縮まった気がします。

43.類型発表会(77回生2年生教育・心理実践)

43.類型発表会

3月18日(月)に、類型発表会がありました。

この1年間、類型の活動で学んだことをわかりやすく、そして楽しく全校生徒や保護者の皆様、来賓の方々に伝えることができました。今年は新型コロナウイルスの規制が緩和され、久しぶりに保護者の皆様にもお越しいただきました。

中間発表や最終発表、リハーサルに向けて各班で何度も練習し、その都度類型の仲間たちや先生方からアドバイスをもらい、各班成長することができました。また昨年の反省を活かし、聞いている人が退屈しないようにしました。例えば、質問に答えるときに動きを入れたり代表の一人に尋ねたりと一般生徒に参加してもらう形にするという工夫を凝らしました。その甲斐あって保護者の方にとても好評でした。

77回生は来年度、研究レポートの作成をします。この2年間で学んだことを活かして一人ひとりが悔いの残らないように活動していきたいです。

41.心理学演習発表会(77回生2年生教育・心理実践)

42.心理学演習発表会

2月2日は、教育コース生や研究に協力していただいた大学院生の方3人の前で、半年間の研究についての発表をおこないました。

私たちは半年間3班に分かれ各々の気になることをテーマに掲げ、初めての研究に頭を悩ませながらもアンケートや実験、結果からの考察などを意欲的に活動してきました。今回で心理コースだけでの活動は最後となりましたが、3班とも最後にふさわしい最高の集大成だったなと感じました。発表のあとにはお世話になった大学院生の方からの講評をいただき、3班とも完成度が高かった、面白い発表だったなどの言葉をいただきとてもうれしかったです。

半年間の研究で得られたものはとても大きく、将来どの道に進むとしても活用できるものばかりです。まずは3月にある類型発表会、そして3年生での活動に活かしていきたいです。

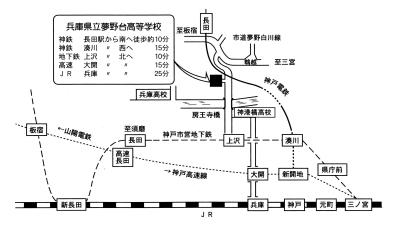

兵庫県立夢野台高等学校は、大正14年(1925)創立。

本年、令和7(2025)年10月10日に創立100年目を迎えました。今後もよろしくお願いします。

100周年のキャッチフレーズとロゴです!

未来へ蔦(つた)える

夢高キャラクター

「かずらちゃん」

「つたぽん」

気象警報発表時および交通途絶時等の対応 については、 こちら から。