教育・心理類型の取り組み

7月31日 オーストラリア研修7日目①

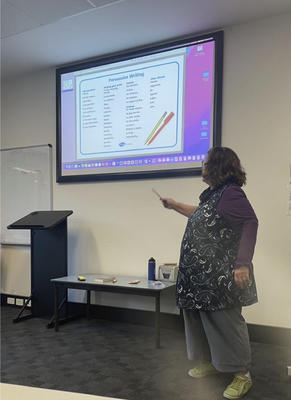

午前中のパブリックスピーキングレッスンでは簡単なアイスブレイクや明日のパブリックスピーキングコンテストに向けての準備をしました。授業の中では、「opinion(意見)」と「fact(事実)」の違いについての勉強が特に印象的でした。

また、ゲストスピーカーセッションでは、オーストラリアと日本の教育スタイルの違いを理解することができました。

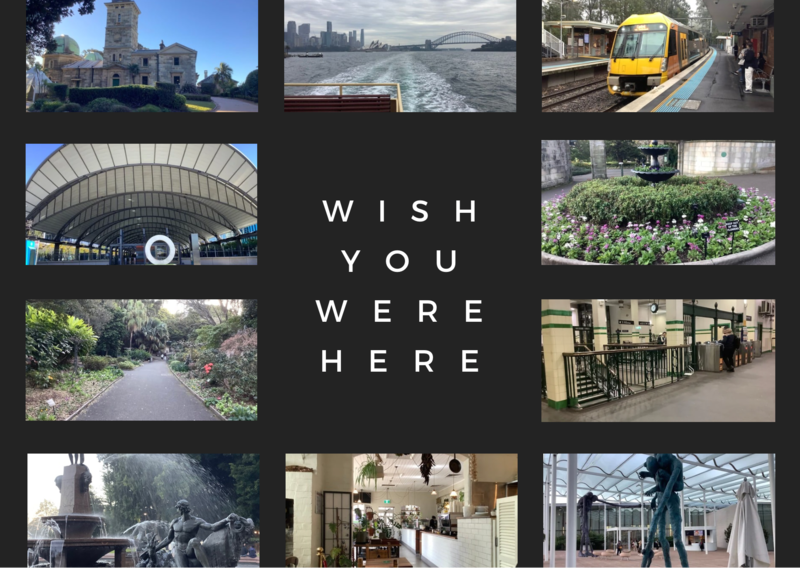

Letter from Sydney 4

7月30日 オーストラリア研修6日目②

今日の午後に行われたpublic speaking lessonでは、起承転結や、主人公のキャラクター設定を大切にしながらちょっとした物語を考えました。これは最終日のスピーチに向けて、スピーチ内容を構成するための練習です!

実際にスピーチする内容も少し考えました。トピックは自由で、日本の文化についてやスポーツについてなど、様々です!Introduction(始まり)は、質問やジョークを交えて相手の興味を引くことが大切だということでした。誰かのモノマネをしながらスピーチするのも面白いスピーチにするポイントだということで、トランプ前大統領のモノマネをする人の動画を見たりもしました!

7月30日 オーストラリア研修6日目①

今日は現地の幼稚園・小学校「キャディーズ・クリーク・パブリックスクール」に行ってきました!

小学六年生のスクールリーダーの方々に学校を紹介して頂きました。学校内では生徒たちがショートムービーを作ったりトランプを使って数学の勉強をしていました。私達も少し体験することが出来ました。

他にも、子供たちの発表会でダンスや歌を披露していました。日本曲「紅葉」も披露して貰うことが出来ました。とても温かい歓迎を受けました。

7月29日 オーストラリア研修5日目②

ホストファミリーが用意してくれたパックドランチを食べたら、 観光の為に地下鉄と電車、フェリーに乗ってオペラハウスにLet’s go!!

オペラハウスに行くまでにフェリーの波止場でインタビューをしました。

家族連れの方や観光客の方々、地元の方々にインタビュー。

そして一緒に写真を撮りました。

ハーバーブリッジやオペラハウス、入場できなかったけれどボタニカルガーデンの前でたくさんの写真を撮りました。

7月29日 オーストラリア研修5日目①

週末が終わりいよいよ本格的な研修のスタート!

今日は午前中は英語のレッスンをしました。講師の先生はエジプト出身のNoha先生です。

ゲームを交えながら行う英語のレッスンだったので、楽しく受けることができました。

明日以降も英語のレッスンがあるので頑張っていきたいです!

7月27日 オーストラリア研修3日目③

今日は7月27日です。

初めてのオーストラリアの朝はとても寒くて慣れるのに時間がかかりました。私のところではコテージに向かい素晴らしい景色を楽しんでいます。

ホストファミリーに勧められて魚釣りをしたり、家族と団らんをしたりして過ごしています。

Letter from Sydney 3

7月28日 オーストラリア研修4日目②

今日、私はホストファミリーにコアラパークに連れて行ってもらいました!

コアラパークでは、カンガルーに餌をあげれたり、日本ではあまり見られないエミューやウォンバットが見れて、新鮮な体験が出来ました。

夜はホストファミリーとカードゲームをしました!

オーストラリアで人気のゲームをしたり、ババ抜きや神経衰弱のルール説明をして、みんなでやったりしました。英語で伝えるのは難しかったですが、ゲームを進めるうちに心が通った気がして、とても楽しかったです。

7月28日 オーストラリア研修4日目①

オーストラリア研修4日目。

私はホストファミリーとパーム・ビーチに行きました!

着いてすぐにアーティストマーケットへ!

すっごくすっごく時間をかけて、お気に入りの編み物を買いました!

研修中にも使いたいです。

その後、バレーをしたりピクニックをしたり山に登ったりと、オーストラリアの海をいろいろな方法で楽しみました。

最初は不安だったオーストラリア研修も、ホストファミリーや友だちのおかげでより良いものとなっています。

話したいことがまだまだあるので、明日からの英語レッスンも頑張りたいと思います!

Letter from Sydney 2

7月27日 オーストラリア研修3日目②

ホームステイ先の家族にマンリービーチとシティーマーケットに連れて行ってもらいました!

ビーチには冬にも関わらず泳いでいる人やサーフィンをしている人がいて、周りにはカモメが沢山いて自然豊かで癒されました^^

シティーマーケットではオーストラリアっぽいものが沢山売られててお土産を沢山買えました!!お母さんもお父さんもすごく優しいので、英語でなんて伝えればいいのか分からない時にフォローしてくれて自分でも成長を感じています!

7月27日 オーストラリア研修3日目①

今日は、ホストファミリーと一緒に動物園に行きました。

オーストラリアにしかいない動物をたくさん見れたり、餌やりやコアラと一緒に写真を撮ることができました。

また、ホストファミリーと一緒にテレビゲームをしたり、クラシックカーに乗せてもらいドライブもしました。ホストファミリーは、優しく面白くてとても充実した1日になりました。

7月26日 オーストラリア研修2日目②

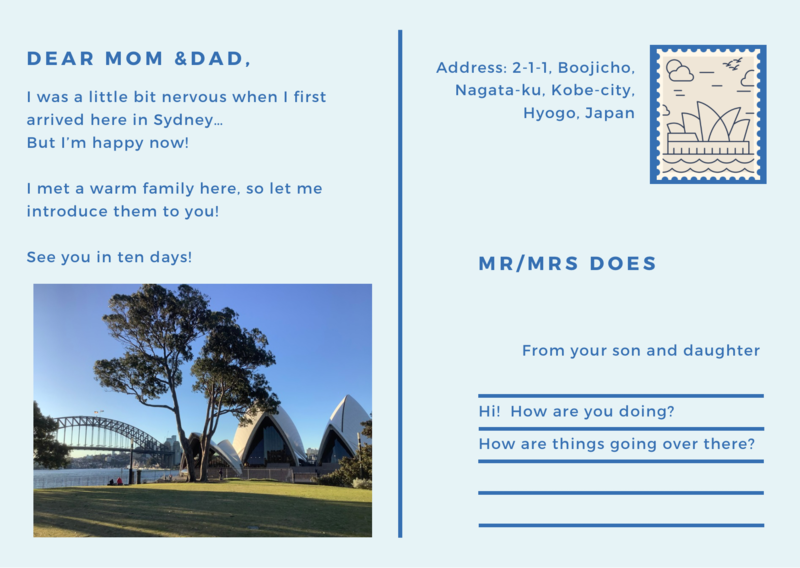

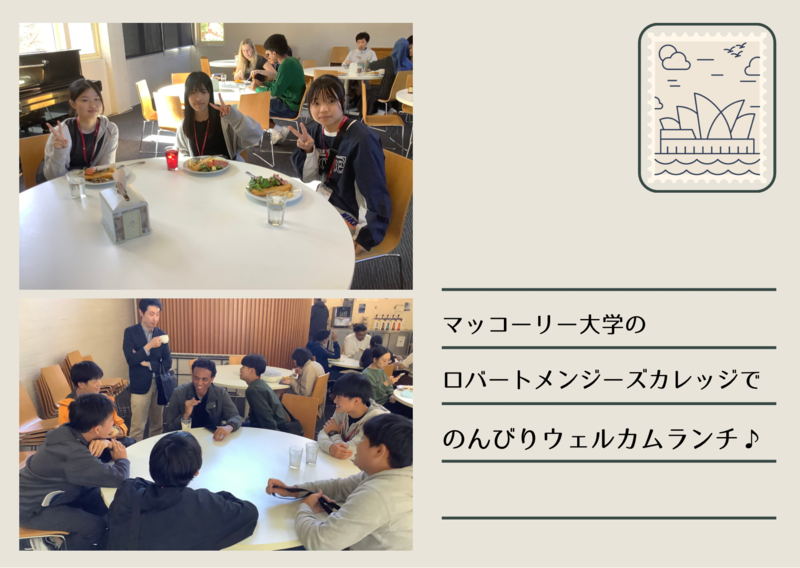

マッコーリー大学に到着しました!

キャンパスツアーを兼ねた楽しいゲームで歓迎してくれた院生のAliさんとHatiさん、ありがとうございました。大学は広くて、伝統的な建物から最先端の施設までいろいろあり、とてもおしゃれで気分が上がります。

1日目のウェルカムオリエンテーションが終わるとその後いよいよホストファミリーと対面!

緊張しましたが皆優しそうでした。

週末はホストファミリーと過ごします。

Letter from Sydney 1

7月26日 オーストラリア研修2日目①

長い長いフライトの末…

予定どおり午前10時オーストラリアに到着しました!

ちょっと緊張しながらも、はじめてのシドニー、ドキドキします。

オーストラリアは日本と季節が逆なので、少し肌寒く感じました。

現地のスタッフの方の案内で、これからバスに乗って大学に移動します。

7月25日 オーストラリア研修1日目②

シンガポール時間の23:00にチャンギ空港に着きました。

長いフライトでしたが、みんな元気です。

ここではあまりゆっくりする時間はなく、すぐにシドニー行きの飛行機に乗り換えました。

7月25日 オーストラリア研修1日目①

14:30 みんなで関空に集合。いよいよオーストリア研修のスタート!

校長先生からエールをいただき集合写真をカシャリ!「みんな、行ってきます!」

チェックインを済ませ、いざ飛行機へ!

機内ではスナックやドリンクのサービスもあり、気分は最高です。ワクワク!

機内食も和食か洋食か選ぶことができました。

お蕎麦もハーゲンダッツもついてます!

さあ、最初の目的地、シンガポールへ出発です。

07. 道徳教育講演会 (79回生 教育・心理入門)

7月1日(月)に夢野台高校にて道徳教育講演会を行いました。講師の黒田先生をお招きして、実際に映画化もされた「豚がいた教室」を題材にしたいのちの教育についての講演をお聞きしました。

なぜ小学校の間からいのちについて学ぶのか、そしてそれを学ぶメリットについて教えて頂きました。教師として子供たちとどのように関わるべきか等を知ることができ、とても充実した講演会となりました。

今後の類型での授業、そして自分の将来に活かせるよう、さらに子供と上手に関わる力を高めていきたいと思いました。

04.中間発表(77回生3年生教育・心理探究)

04 中間発表

6月25日にそれぞれの研究している内容ついて中間発表を行いました。研究しているテーマや、きっかけ、研究方法などについて1分半で発表をしました。1分半はとても短く、伝えたいことをすべて話すことは難しいので、今まで調べてきたことを整理し、要点をまとめることが大切だと分かりました。また、聞いている人たちに発表の内容をしっかりと伝えられるようにするために、話し方を工夫することの重要さも分かりました。次の発表では、適切な声量、間の開け方に気をつけていきたいです。

そして、今回の発表を通して自分の研究方針、研究方法、調べ足りないところを見直すことができ、これからの研究の見通しを立てることができました。研究にかけられる時間も少ないので、少しの時間も無駄にしないように研究を進めていきたいです。

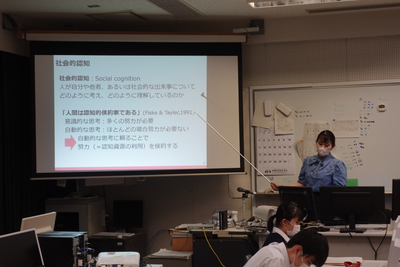

06. 心理学入門講座(79回生 教育・心理入門)

6月24日、三重大学教育学部の谷口あや先生にZoomにて心理学入門講座をしていただき、そもそも心理学とはどういったものなのか、先生が研究されているテーマについて、心理学を学んだ上での進路、の大きく3つに分けて話をしていただきました。また、私たち教育心理類型生徒でも知ったつもりになっていて、正しく意味を理解していなかった「心理学」について、これからの3年間と、それ以降にも繋がるであろう、論理的で興味を惹かれるような知識を得られました。今回得た知識を今後の活動に活かしていきたいです。

10.心理学演習準備講座④(78回生 2年生教育・心理実践)

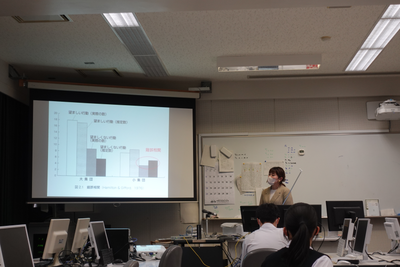

6月10日(月)にCPU教室で4回目である最後の心理学演習講座を行いました。

講師の谷口あや先生にオンラインでの講演を行なっていただき、前回行なった記憶の系列位置効果についての実験の解説をしていただきました。

まず、記憶とはという基本的なところから解説していただき、記憶のプロセスについて学びました。その後に、記憶には短期記憶と長期記憶があり、前回の実験の遅延再生条件は短期記憶を保持できる時間が15~30秒であることや、直後再生条件は長期記憶で「再生(覚えた事柄をそのまま再現すること)」が関連しているのだと分かりました。

今回の講演を通して、板書だけでは短期記憶になってしまうため、何度も繰り返し唱えることで再生され、長期記憶になるのだと学びました。このことから、心理学はテスト勉強などの身近なことにも応用して活用することができると改めて感じました。

09.心理演習準備講座③(78回生 2年生教育・心理実践)

6月3日(月)にCPU教室で3回目の心理学演習準備講座を行いました。

講師の谷口あや先生にzoomでオンラインの講演を行なっていただき、記憶の系列位置効果についての実験を行いました。

実験については多くの記憶すべきものを順番に見て、そのまますぐに思い出す直後再生条件と、記憶すること以外に集中力を使う工程を行ってから思い出す遅延再生条件を両方とも4回づつ行い、そして、思い出した物を書いた順番に紙に書き出して、その思い出した順番と記憶した順番を2つの条件で比べてみるというものでした。

結果は直後再生条件は最後の方に覚えたものから書き出された割合が多く、遅延再生条件は最初の方に覚えたものから書き出された割合が多かったです。

実験は1年生の頃に行っていたものよりも、本格的で、初めはとても難しい物だと思い、戸惑ったけれど、人間がほぼ共通して持つ芯のようなところについて知ることができてよかったです。

これからも多くの実験を重ねて、人間の心理についてより深く知れるように頑張ります。

08.オーストラリアの中学生とのオンライン交流(78回生 2年生教育・心理実践)

私たちは6月7日にオーストラリアの中学生とオンライン交流を行いました。

そのために、日本文化を英語で紹介するスライドを作ったり、英語の先生に来てもらったりして準備してきました。先生方からアドバイスを受けながら内容をより良いものにしていき、相手にもわかりやすいものを作っていきました。

今回のオーストラリアの中学生との交流では実際に交流する際のポイントとして、単語だけでもいいから相手に伝わるように話すことなどを学ぶことができました。他にも、緊張して上手く話すことができない場面もありましたが、聞きたかったことを聞くことができ、充実した交流になりました。

07.心理学準備演習講座②(78回生 2年生教育・心理実践)

5月27日(月)にCPU教室で2回目の心理学準備演習講座を行いました。

講師の谷口あや先生からレポートの書き方や呈示順序による印象への影響や

印象の中心特性などのお話を聴きました。

特に面白かったのがハロー効果の話で、「人は目立った特徴に引きずられてほかの特徴

について歪めて評価することがある。」ということでした。初めて会う人に良い印象を持ってもらいたい時に役に立つ効果だと思いました。

また、同じ情報の時でも、最初の情報が印象に残りやすいという初頭効果についても興味をもちました。最初によくない情報を出す時よりも良い情報を出したほうが良い印象をもたれるとのことでした。親にテストを見せる場面などでも使えると思いました。

今まで心理学はもっと特別なものだと感じていたのですが、今回の心理学の講座で今までよりも身近なものに感じられたし、上記にあるようにこれからの自分の生活に生かすことができるだろうなということをより知りたいなと思いました。

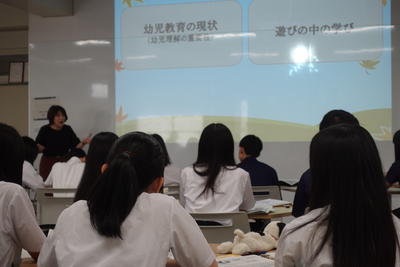

05. 幼児教育講演会(79回生 教育・心理入門)

6月20日に神戸親和大学の猪田裕子先生にお越しいただき、幼稚園教育の現状と幼保小の円滑な接続についてご講演いただきました。幼児教育で大切にしている事、どんな心構えで関わるべきかなどを学びました。初めての講演会という貴重な経験をさせていただいたので、今回学んだことを今後の幼稚園・こども園観察実習に生かしたいです。

04. 自分の推しプレゼン(79回生 教育・心理入門)

6月3日(月)にリハーサルをし、6月6日(木)に自分の推しプレゼンの本番を迎えました。この推しプレゼンで一番大切なことは「熱量をもって話すこと」でした。

好きなアイドルや好きなキャラクター、好きな俳優などについて自分なりにポスターを作りました。授業外の時間も使って、より良いプレゼンをするためにたくさんの練習を積み重ねました。リハーサルでは、お互いに良い点と改善点を言い合って、本番に繋げました。この経験をこれからの類型の授業だけでなく、様々な場面で活かせるように頑張りたいと思います。

03.グループトーク(77回生3年生教育・心理探究)

03 グループトーク

6月4日に研究レポートについてのグループトークを行いました。自分の研究について現状を報告し、意見交換をして刺激的かつ有意義な時間になりました。

このグループトークで得られたことは主に2つあります。

1つ目は自分の発表に対して仲間達から個性あるアドバイスをもらえたことです。自分が研究をしていて気付かなかったこと、知らなかったこと、たくさんのアドバイスがあり、どれも研究に活かしたいものばかりでした。

2つ目は他の生徒の発表と意見交換によって、研究の幅が広がったことです。例えば、色の心理学ついての発表で、国による色の見え方の違い、有名なゲームの色の使い方など1つの発表や質問からたくさんの意見が飛び交い、思いもよらない分野に繋がることがありました。そのため自分の中で驚きや関心を持つ話題も出てきました。さらに、そこから自分の研究に繋げられる要素も見つけることができました。

今回の充実したグループトークで得たものをこれからの研究にどのように活かせるのか、しっかりと考えていきます。

02.志望理由書作成講演会(77回生3年生教育・心理探究)

02 志望理由書作成講演会

5月27日に兵庫教育大学の渋谷義人先生にお越しいただき、志望理由書作成講座を行いました。いよいよ受験生ということもあり、とても貴重なお話を聞くことができました。

志望理由書を書くうえで、なぜ教師になりたいか、憧れを述べるのではなく、きっかけを話すことが大事だと知りました。今の教師には何が求められているのか、そのためにわたしたちがするべきことは何か、この一時間を通して深めることができました。また、講座が参加型だったので、教員採用試験でどのような話をしたら好印象かなど、楽しく学べました。わたしたちが教育心理類型の1期生として、二年間の活動で吸収したことが面接で質問されたときにいかされるという実感が湧きました。

受験において、勉強でも面接の練習でも志望理由書の作成でも上手くいかないことがあると思いますが、それぞれの目指す道に進むために頑張ろうと思える講座でもありました。これから志望理由書作成の授業は続きますが、みんなで切磋琢磨しあいながら頑張りたいと思います。

05.心理学準備講座(78回生 2年生教育・心理実践)

今回の講座ではレポートの書き方について学びました。レポートには目的、方法、結果、考察が必要で、より分かりやすいレポートにするためのグラフの書き方や結果、考察の書き方を学びました。

また、演習として「印象形成はどのようにされるか」という実験をしました。最初に与えられる情報が異なる2班に分かれ、2班に同じ動画を見てもらって登場人物にどんな印象を持つかという実験をしました。結果は自分たちの予想とは異なるものとなり、とても驚きました。

今回学んだレポートの書き方をこれからの心理学研究に活かしていきたいです!

04.グローバル教育実践講演会(78回生 2年生教育・心理実践)

5月13日(月)に本校YR(夢野リサーチルーム)でグローバル教育実践講演会を行いました。講師の平井めぐみ先生をお招きし、異文化理解とコミュニケーションについてお話をお聞きしました。

中東ヨルダンという国で青年海外協力隊の活動についてお聞きした中で、一番印象に残ったのは学校教育の違いです。ヨルダンでは幼稚園から言語を学び、小中学校では男女別学であり、自国の宗教であるイスラム教のルールにより体育や音楽、美術の授業がほとんどないことにとても驚きました。

今回の講演会で慣習や宗教の違いなどを理解し、積極的にコミュニケーションを取ることの大切さを感じました。今回学んだことをオーストラリアの高校生とのオンライン交流に活かしていきたいと思います。

【教育・心理類型】ホームページ リニューアル!

【教育・心理類型】ホームページ リニューアル!

03.新入生歓迎会(78回生 2年生教育・心理実践)

5月9日(木)に新入生歓迎会を行いました。

私たちはこの新入生歓迎会に向けて、これまでに学んだことを取り入れ、活かしながら試行錯誤して準備してきました。リハーサルではお互いのレクリエーションを評価し、ほかの班の良いところなどを体験する側の視点から見つけ、自分たちのレクリエーションに取り入れました。

新入生歓迎会当日は、緊張もありうまくいかなかったこともありました。しかし、この失敗をこれからの類型活動に活かし、次にレクリエーションをする機会があれば、今回よりも良いものにできるようにしたいと思います。新入生歓迎会は私たちにとってもとても良い経験になりました!!

01.レクリエーション講座(78回生 2年生教育・心理実践)

4月15日(月)に本校YR(夢野リサーチルーム)でレクリエーション講座を行いました。講師の日野健太郎先生をお招きし、ゲームをしながら楽しくレクリエーションについて学びました。

特に印象に残ったことは言葉ではなくジェスチャーで伝えるレクリエーションです。

一つのお題に対し同じ答えの人を見つけるといったゲームでした。普段ジェスチャーで何かを伝える機会がないため最初は苦戦しましたが、言葉を使えないからこそ相手に伝えやすくするための工夫を考えながら取り組むことができました。また、通じ合った時の嬉しさは普段言葉を使って話すときよりも強く感じました。

このように今回の講演会でレクリエーションの仕方やレクリエーションで得られる効果などを学ぶことができました。このことを活かして新入生歓迎会で1年生が楽しんで取り組めるよう工夫したいです。

レクリエーションを通じて相手とコミュニケーションをとることで仲が深まることがわかりました。

02.1年生に向けての校歌指導(78回生 2年生教育・心理実践)

4月12日、17日、19日の3日間にわたり、新入生への校歌指導を行いました。どうやったら覚えてもらえるのか、楽しんでもらうためにはどんな工夫がいるのかを各班で考え、本番に臨みました。

反応はクラスによって様々でしたが、どのクラスの生徒もしっかりと歌えるようになりました。24日の定期戦でも生徒全員で校歌を歌い、盛り上がっていきたいです。

01.研究レポート講演会(77回生3年生教育・心理探究)

01 研究レポート講演会

4月30日、兵庫教育大学の安藤福光教授にお越しいただき「研究レポートの作成」に関する講演会をしていただきました!

私たち教育・心理類型3年生は、これから1年間、自分の気になる分野に関して課題研究を行います。その課題研究を研究レポートという形で発表するので、そのレポートの作成の仕方について教わりました。

具体的に教えていただいた内容をいくつかご紹介すると、研究の資料となるものは基本的には本や論文のみで、インターネットで検索する場合は、最低10個のサイトを見なければならないということ。他にはアンケート調査の正しい方法などです。

今回の活動を通して、これからの1年間の課題研究の参考になり、より深い研究ができそうだと感じました。私たちはこれまで研究などをほとんどしたことがなかったのですが、基礎的な方法から学ぶことができたので、今後の課題研究に活かしていきたいと思います。

0.2 表現力育成講座(79回生 教育・心理入門)

4月22日、ピッコロ劇団の方々にお越しいただき、表現力育成講座を受けました。

前半では自分たちの名前を使ったゲームや体を使ったじゃんけんなどを行いました。話したことのなかった人と仲良くなることができました。

後半は5つのグループに分かれて 活動しました。各グループにお題が 与えられそれを体を使って表現しました。伝えたいものを体だけで伝える難しさだけでなく表現することの楽しさや重要性を学べて良かったです。

01. グループワーク(79回生 教育・心理入門)

類型クラスでグループワークを行いました。

初めの10分間でクラスメイトの座席と名前を正確に伝え合いました。名前を聞く際、名前を相手に見せてはいけないので、口頭で相手に自分の名前の漢字を伝えられるよう一人一人が工夫していました。

その後、2人1組になり、「教育・心理類型を志望した理由」や「類型の授業で身につけたいこと」などを中心に相手について質問をしました。

次に4人1組になり、ペアの相手を新しいペアに紹介しました(他己紹介)。インタビュー結果をどのように伝えるか、結果からどういう人なのか推測するといった、コミュニケーション能力がこの授業で身についたと感じます。また、類型の仲間についてもより知れたので距離が縮まった気がします。

43.類型発表会(77回生2年生教育・心理実践)

43.類型発表会

3月18日(月)に、類型発表会がありました。

この1年間、類型の活動で学んだことをわかりやすく、そして楽しく全校生徒や保護者の皆様、来賓の方々に伝えることができました。今年は新型コロナウイルスの規制が緩和され、久しぶりに保護者の皆様にもお越しいただきました。

中間発表や最終発表、リハーサルに向けて各班で何度も練習し、その都度類型の仲間たちや先生方からアドバイスをもらい、各班成長することができました。また昨年の反省を活かし、聞いている人が退屈しないようにしました。例えば、質問に答えるときに動きを入れたり代表の一人に尋ねたりと一般生徒に参加してもらう形にするという工夫を凝らしました。その甲斐あって保護者の方にとても好評でした。

77回生は来年度、研究レポートの作成をします。この2年間で学んだことを活かして一人ひとりが悔いの残らないように活動していきたいです。

41.心理学演習発表会(77回生2年生教育・心理実践)

42.心理学演習発表会

2月2日は、教育コース生や研究に協力していただいた大学院生の方3人の前で、半年間の研究についての発表をおこないました。

私たちは半年間3班に分かれ各々の気になることをテーマに掲げ、初めての研究に頭を悩ませながらもアンケートや実験、結果からの考察などを意欲的に活動してきました。今回で心理コースだけでの活動は最後となりましたが、3班とも最後にふさわしい最高の集大成だったなと感じました。発表のあとにはお世話になった大学院生の方からの講評をいただき、3班とも完成度が高かった、面白い発表だったなどの言葉をいただきとてもうれしかったです。

半年間の研究で得られたものはとても大きく、将来どの道に進むとしても活用できるものばかりです。まずは3月にある類型発表会、そして3年生での活動に活かしていきたいです。

41 室内小学校交流授業(77回生2年生教育・心理入門)

41 室内小学校交流授業

1月26日、私たちは先週に引き続き室内小学校を訪れ、小学校3・4年生を対象とした英語活動・レクリエーション・絵本の読み聞かせを行いました。13分という短い時間の中で、児童にどのようにしたら分かりやすく伝えることができるか、楽しんでもらえるかを試行錯誤し本番に臨みました。本番では今まで類型の活動で学んできたことを全て出しきり、より良い授業を行うことができました。また、児童に楽しんでもらえただけでなく、授業をしている自分たちも楽しむことができました。

今回で最後となる教育に関する実習を成功という形で終えることができてよかったです。

40 室内小学校事前交流(77回生2年生教育・心理実践)

38.室内小学校事前交流

1月19日私たちは、室内小学校にて1月26日に授業を行うための事前交流として、3・4年生の児童たちが準備してくれた鬼ごっこやドッジボールなどのレクリエーションをしました。

児童たちとの交流を通して、私たちが来ることをとても楽しみにしながらどんな遊びをするかたくさん考えてくれていたことが感じられとても嬉しかったです。そして、児童たちの元気さと笑顔を見て、私たちも自然と元気をもらえる1時間でした。

1月26日の授業では、私たちが児童を笑顔に出来るよう、今日の交流をふまえてより良い授業になるよう準備していきたいです。

39.心理学共同演習⑦(77回生2年生教育・心理実践)

39.心理学共同演習⑦

1月19日は、神戸大学院生の方々に来ていただき、まず甲南大学リサーチフェスタの結果を伝えました。発表にあたりたくさんのご協力をいただいた大学院生の方々にも喜んでいただき、良い成績を残せて良かったと改めて思いました。

その後、2月2日の発表会に向けて最後の準備を行いました。共同演習が最後なのでわからないことをすべて聞き、グラフの作り方や甲南大学リサーチフェスタの時にいただいたアドバイスをどのように発表に生かすのかなどを教えていただきました。

私たちにとっては初めての心理学研究だったので分からないことだらけでしたが、これまでたくさんの方々からいただいたアドバイスを参考に研究のラストスパートをかけています。発表を最高のものにするための資料作りを頑張っている最中なので、後悔がないように頑張ります。

38 室内小学校交流授業準備講座(77回生2年生教育・心理実践)

38.交流授業準備講座

1月12日は1月26日に行う室内小学校交流授業に向けて、レクリエーション班は日野先生に、読み聞かせ班は兵庫図書館の方にお越しいただきました。

私たちは多くの準備をして講師の方にも100点をもらえる内容の授業を用意したつもりでした。しかし、私たちが気づいていない問題点まで指摘していただき、改善点がみつかったので、交流授業に向けてさらによりよい授業をつくっていきたいです!

今回の授業では、第三者の視点からものごとを見ることの重要性を改めて感じました。様々な視点から見ることで、今まで気づかなかったことに気づき、よりよいものをつくることができます。交流授業に向けてラストスパート!がんばります!

35 ようこそ先輩(77回生2年生教育・心理実践)

35.ようこそ先輩

12月19日(水)に教職類型の卒業生の方々にお越しいただきました。

実際に小学校教員として働いていらっしゃる方のお話を聞きました。教員になるためにどうするのか、教員として働く中で楽しい事や大変なことなど、現役で働いている方からしか聞けないお話をたくさん聞くことができました。

その他にも、大学生の先輩方にもお越しいただき、いくつかのグループに別れて質問会を行いました。大学を選択する際のポイントなどを教えていただき、これからの進路を決める上で役立つことを多く知ることができました。さらに、教職類型で良かったことなども教えていただき、今後の活動の取り組み方などを再確認することができました。

34 表現力育成講座(77回生2年生教育・心理実践)

34 表現力育成講座

12月14日と18日にピッコロ劇団の先生方にお越しいただき、表現力育成講座を行いました。

1年生の4月に初めてチャレンジをして3月に2回目、今回は3回目となるので更に難しい内容となっていました。

今回の講座では1日目にジェスチャー伝言ゲームをしたり、ペアに「これなに?」と聞かれたことに全く関係のない単語を返したりしました。

2日目には宿題だった適当な単語とセリフで作ったストーリーを発表したり、デタラメな言葉を使って会話やテレビショッピングをしたりしました。

1人で面白くしようとするのではなく、ペアの相手と協力することで面白い表現が完成すると教わり、上手く人に伝えるためにはさまざまな人と協力する必要があると学びました。

楽しく学び充実した4時間でした!

33 甲南大学リサーチフェスタ(77回生2年生教育・心理実践)

33.甲南大学リサーチフェスタ

12月17日に甲南大学主催のリサーチフェスタに心理コースから3班参加させていただきました。

それぞれの班が今まで心理学共同演習で研究してきたことを高校生や大学の教授に発表しました。発表するにあたって、魅力的なテーマ設定をすることや、膨大なデータをたった6分にまとめることなど、難しいと感じることが多くありましたが、今まで学んだ知識を活用し、どの班も優れた発表をすることができました。

今までの研究の成果が実り、なんと3班全ての班が賞を受賞することができました!!

この先、まだまだ心理学研究は続くので受賞したことで満足せず、今回の反省点や頂いたアドバイスを活かしてより良い研究をしていこうと思います!

32 心理学共同演習⑥(77回生2年生教育・心理実践)

32.心理学共同演習⑥

12月1日は、神戸大学大学院生の方に来ていただき、リサーチフェスタ前、最後の心理学共同演習を行いました。

大学院生の方とともにさらに深い考察や、リサーチフェスタに向けた発表準備を行いました。結果を図にまとめるときに、得点が一番高いものは赤、一番低いものは青にするなどの少しの工夫で、図が格段に見やすくなることを知って驚きました。

また、リサーチフェスタで発表するために資料作りをしました。アンケートをとる前に考えた仮説と結果の相違点や共通点を探し、なぜそうなったのかを班員と考えました。リサーチフェスタが近づいてきているので、面白い発表ができるよう頑張っていきたいと思います。

30 心理学講演会(77回生2年生教育・心理実践)

30.心理学講演会③

11月20日(月)に、京都教育大学より黒田恭史教授にお越しいただき、「いじめ・不登校などの視点からみた子供への学校の対応」についての講演を聞きました。今回は久しぶりに教育と心理、合同での講演会で両方の視点からのお話を聞くことができました。

最も印象に残ったのは、不登校や病気なども含む長期欠席児童生徒が、小学校では19万6千人(1クラスに1人)中学校では26万3千人(1クラス3人)もいるということです。長期欠席児童生徒の数は年々増加しており、今は数年前のデータの2倍になっているということもお聞きしました。また、その現状に対してスクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカーなどと協力してチームで対応する、などといった1人の教師がすべてを背負うことのない環境が作られていることも知りました。

今回、いじめ・不登校の多さやその現状に対する学校の対策な

31 心理学共同演習⑤(77回生2年生教育・心理実践)

31.心理学共同演習⑤

11月24日(金)に今までに引き続き、3名の神戸大学の大学院生の方々に来ていただいて心理学共同演習を行いました。

今回の心理学共同演習では主に資料のまとめ方や、集まったデータからどのような傾向が見られるのかなど、甲南大学リサーチフェスタでの発表に向けた助言を多くいただきました。アンケートに答えてもらったみんなにも還元できるように、より良い研究発表への準備を進めていきます。

29 学校説明会(77回生2年生教育・心理実践)

29. 学校説明会

11月11日に東灘区のうはらホールで学校説明会を開催しました!

教育・心理類型の発表では、各々で準備してきたスライドを用いて類型の魅力を存分にアピールすることができました。普段の授業の様子などはもちろん、1年生や2年生で行った研修で得た経験や実際の実験を簡易的に行ってみたりなど、教育・心理類型のことを深く知れるような内容でした。今回で成長したプレゼン能力を、3学期末にある類型発表会や甲南大学リサーチフェスタなどで活かしていきたいです!

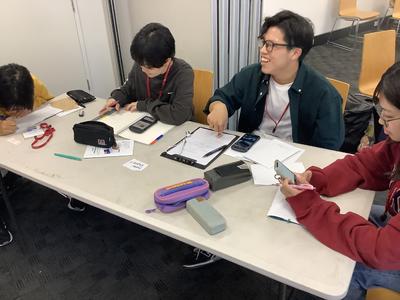

28 心理学共同演習(77回生2年生教育・心理実践)

28.心理学共同演習④

11月10日に、神戸大学院生3名に来ていただき4回目となる共同演習を行いました!

今回の共同演習は、主にアンケート結果の分析とリサーチフェスタという甲南大学主催の研究発表会に向けたスライド作成を行いました。アンケートに関しては、どの班でも約200票ほどの回答が集まり、たくさんの夢野台生徒がアンケートに協力してくれました。集めた結果からは、自分たちで立てた仮説に近いものや逆に仮説の正反対のものなど色々なデータを見ることができました。今後はデータを基に研究を進め、考察の段階に入っていきます。

27 西代中学校観察実習(77回生2年生教育・心理実践)

27 西代中学観察実習

11月6日、7日に西代中学校に観察実習に行きました。1時間目と5時間目は担当クラス、2〜4時間目は自分で選んだクラスの授業を観察しました。実習を通してICTの普及やそれに伴う授業の仕方やクラスの雰囲気に合わせた授業、学校の設備や掲示物の工夫など多くの事を学ぶことが出来ました。

そして実習のあとにはカンファレンスを行いました。カンファレンスの中では一人一人が実習で気づいたことや考えたことを発表しました。1つのテーマを色々な視点で見ることができ、深く考えることが出来ました。この観察実習で学び、考えたことをこれからの類型の活動や将来につなげていきたいです。

23 中学校観察実習事前学習講演会(77回生2年生教育・心理実践)

3 中学校観察実習事前学習講演会

10月23日に西代中学、柴田博之校長先生にお越しいただき、中学校観察実習事前学習講演会を行いました。

まず、教員とはどのような職業なのか、どうやったらなれるのかなどを教えていただきました。教育コースを選択した私たちにとってはとても貴重な時間でした。校長先生という立場からしかわからない視点や問題点などもあり、中学生の相手をする大変さを知り、「教師」の凄さを実感しました。また、小学校と中学校での生徒への対応の仕方や指導の仕方の違いなどたくさんあることに気付きました。

中学生だった当時は気づかなかったことも、客観的に話を聞いてみるとさまざまな発見がありました。思春期の真っ只中の生徒に対しての対応や、生徒によっての言葉の使い分けなど教師が大切にすることはたくさんありました。

今回の講演会で中学校の先生の仕事を改めて実感し、さらに「教師」という仕事に魅力を感じました。

14 小学校観察実習事前学習講演会(78回生1年教育・心理入門)

10月12日(木)に神戸市立会下山小学校からお越しくださった長房毅教頭先生による講演会を行いました。

今回の講演会は10月22日の夢野の丘小学校観察実習と10月23日に行われる会下山小学校観察実習に向けての事前学習として行われました。数年前とは大きく変化した小学校教育、小学生の学年による違いや特徴、小学校教員の一日、観察実習での注意点などのお話をしていただきました。授業1時間分という非常に短い時間でしたが、小学校の6年間はその人が大きく成長する場所であり、私たちには欠かせない場所だということも知ることができました。

この講演会では、来週行われる観察実習に向けてのことだけでなく、小学校教員の魅力、やりがいなども教えていただき、今まで知らなかったことをたくさん知ることができました。

二日間にわたる小学校観察実習では普段見ることのない視点からいろいろなことを観察し、より多くのものを得て、自分のものにしたいと思います。また、この実習は私たちの将来の夢へと大きくつながる大切な機会なので、積極的に取り組みたいと思います。

19 心理学講演会①(77回生2年生教育・心理実践)

19.心理学共同演習①

9月29日、今回は神戸大学院生の方々に来てもらって、心理学の研究を進めるにあたっての質問や、研究に必要なアンケートをどのように作ればいいのかなどのアドバイスをもらいました。

大学院生の方々は、私たちが困っていることを聞き出して、アンケートを作るにあたって知りたいことや研究の進め方の手順などを教えてくださり、とても楽しく意見交換ができました。

今回の共同演習でアンケートの項目のつくり方、アンケート後の結果のまとめ方や考察するべきことなどを知ることができました。次の神戸大学院生の方々との共同演習に備え、私たちだけでも論文探しやアンケートの項目づくりを進めておきたいです。

17 グローバル教育実践報告会(77回生2年生教育・心理実践)

9月11日に1学期に行ったオーストラリア交流の報告会をしました。

報告内容は、今回の交流のテーマや良かった点、改善点、交流して分かったオーストラリアと日本の違いなどを各班3分以内で紹介しました。報告方法はさまざまで、パソコンでスライドを作成して紹介する班や、2人での会話形式で紹介する班、動画を流して紹介する班など各班工夫してプレゼンを行いました。オーストラリアの教育事情を知ってさらに教育に興味をもつことができました。そして、これから室内小学校での英語活動もあるので各班が反省点や改善点に挙げていた英語能力を、今回の交流をきっかけにさらに高めたいと思いました!

13 フィリピン高校交流(78回生1年教育・心理入門)

9月28日(月)に、フィリピンの学生と国際交流を行いました。スライドに英会話にと、準備は大変でしたが、その甲斐あってかとても良い交流になりました。

当日はzoomを使っての交流でした。少し回線の問題もありましたが、楽しくコミュニケーションが取れました。

少ない時間の中で、兵庫県や神戸市、夢野台高校、日本文化などについて紹介しました。画面越しでも、お互いに楽しんでいることが伝わる交流となりました。またスライドのみならず、自己紹介やフリートークを通して、英語での会話も楽しみました。

普段の授業で培った英語力を試す機会にもなりました。

18 心理学講演会②(77回生2年生教育・心理実践)

18.心理学講演会②

9月11日(月)に、兵庫教育大学より中須賀先生にお越しいただき、「スポーツ心理学」についての講演を聞きました。

スポーツをするときやテストに向けての自分自身の心の状態について学び、自分たちにとって身近なテーマであったことから、とても興味を惹く講演会だと感じました。

今回の講演会で特に印象に残ったのが、競技意欲や精神の安定・集中など様々な観点から得点をつけ、自分の長所・短所がはっきりと数値化される心理的競技能力の分析です。この分析を通して、どのようにしたら良い状態で競技ができるのか、プレッシャーに打ち勝つことができるのかなど自分自身の能力について知るいい機会になりました。

今回、これからの自分に役立つことや心理学演習に活かせる知識を沢山学ぶことができたので、精神面において大事な試合や競技場面では万全な状態で取り組みたいと思います。

16 読み聞かせ講演会(77回生2年生教育・心理実践)

16.読み聞かせ講演会

今回は兵庫図書館から講師の方に来ていただき、読み聞かせをしていただいて、絵本の読み方、選び方などを教えていただきました。

まず講師の方が「ぞうくんのさんぽ」という本を読み聞かせてくださいました。読み終わった後に表紙と裏表紙を合わせて見せたり、小さい絵は手で指差しをするなどの工夫が凝らされていました。ほかにも何冊か読んでくださり、絵本を読む時には絵を隠さないようにページをめくることや、表現しすぎないことでこどもの想像力をかき立てることや、絵本の世界に入れるようにすることの重要性を学びました。

その後読み聞かせをするために教えて頂いたポイントを参考に本を選び、みんなの前で読み聞かせをさせてもらいました。実際に前に立って読むとなると、読むことに集中をしてしまい、本が上に向いてしまったり、読むスピードが早くなってしまうなど、自分の想像より絵本の読み聞かせが難しいことに気付きました。

これから室内小学校との交流授業に向けて読み聞かせと英語活動に分かれての活動が始まっていくため、今回の講座で学んだことを存分に発揮して活動に取り組んでいきます!

12 国際教育講演会(JICA)(78回生1年教育・心理入門)

9月11日(月)の類型の活動はJICA関西からお越しくださった漣かおり先生による講演会でした。講演会では、漣先生がタイのナコーンパトム聾学校での体験をもとに、今の日本以外の国の教育の現状やそこから考える今の教育への対策などを教えてくださいました。また、先生がなぜ青年海外協力隊に入ったのかや、タイでの生徒や先生同士での交流の話をしてくださいました。

ぼくたちはこれからの類型での活動で国際交流、フィリピンや台湾の高校と交流します。

そのため今回の講演会は、ぼくたちにとってどのような目標を持って取り組むべきかや、国際交流の重要性などを考える土台となったと思います。今回の講演会での学びを生かし、次の類型の活動も頑張っていきたいと思います。

15 夏のオープンハイスクール(77回生2年生教育・心理実践)

15.夏のオープンハイスクール

8月4日(金)に、夢野台高校にて夏のオープンハイスクールがありました。

中学生に楽しんでもらえる授業をつくりあげることを目標に、短い時間の中で準備を重ねてきました。準備や本番を通して、改めて授業の大変さを経験し感じることができ、教育・心理類型の私たちにとって、とても有意義な時間だったと思います。

リハーサル、本番の午前の部、午後の部と何度も授業を繰り返し、先生のご指導のもと改善を重ねることで、最後はより良い授業をすることができました。たった1回の授業でも、それまでに何度も準備を重ねることが大切だということを学びました。

最後に、暑い中オープンハイスクールに来てくれた中学生のみなさん、本当にありがとうございました!

11月の学校説明会や秋のオープンハイスクールでもお待ちしています。是非参加してくださいね!

14 神戸大学大学院訪問(77回生2年生教育・心理実践)

14.神戸大学大学院 人間発達環境学研究科訪問

今回は、神戸大学大学院人間発達環境学研究科を訪問しました。

まず、山根隆宏准教授から神戸大学国際人間科学部にはどのような学科があり、どのような活動を行っているのかなど学部の紹介をしていただきました。また、山根准教授が行っている研究についても教えていただき、実験を行う際には、心理学の面からその実験から得たいデータは何か、どうすればそのデータを取り出せるのかを考えて行わなければならないのだと学びました。

その後ゼミ学部生から大学生活や授業、サークルについてリアルな声を聴いて、大学生活が具体的にイメージできました。

そしていよいよ大学院生の方と心理学共同演習の1回目を行いました。今回は主にグループごとにテーマを決めました。テーマを決め終わったグループから、大学院生の方と文献調べや、これからどうやって研究を進めていくのかという方針決めも行いました。大学院生の方から文研調べのコツを教えていただいたので、これからの心理学共同演習の活動でそのコツを活かしながら文献を探していきたいです。

2学期から始まる心理学共同演習では、今日決めたテーマを深く研究していけるよう、グループで協力して頑張ります!

8月5日_オーストラリア研修8〜9日目の様子

今日は最終日でした。それぞれのトピックをきめて長い時間かけて準備したスピーチコンテストや、自分の隠れた特技をみんなに披露するタレントショーなど大きくて楽しいイベントがたくさんの一日でした。10日間と いう短い研修を締めくくり、いろんな思い出を語り合った最高の日だったと思います。とんでもなく長い飛行機での移動時間を終えて無事全員が日本に帰国でき、通常通りの生活に徐々に戻していけるようにしたいです。

13 兵庫教育大学訪問(77回生2年生教育・心理実践)

13 兵庫教育大学訪問 (2年・教育・心理類型)

7月21日、私たちは兵庫教育大学を訪問して、教育学の勉強に触れました。大学について、新入試制度について説明を受けた後、体験講義を受けました。キャンパスの見学もさせてもらい、進路について考える良い機会になりました。さらに、類型の卒業生で、現在兵庫教育大学で学ばれている先輩方にお話を聞きました。

その中で今の自分たちができる将来への取り組みを考えることができました。特に考えたことは、「有意義な時間の使い方を今から身につけること」です。大学生になると、自分で時間の使い方を選択する機会が増えるということや、受験勉強での時間の使い方の重要さを先輩がお話ししてくれたからです。そのため、「自由」を有意義に過ごすためにも今から時間の使い方を工夫することが大切だと感じました。

このように、実際に大学を見学して、たくさんのものに触れることで、自分の将来をイメージするきっかけになりました。

8月4日_オーストラリア研修8日目の様子②

本日はラストの締めくくりとしてスピーチコンテストとタレントショーと表彰式を含んだセレモニーを行いました、各自自分の選んだテーマで自分のベストを尽くしてスピーチしました。最初に比べて声や表情などが良くなり、成長を感じられる部分が多々ありました。

タレントショーでは空手やダンスなど各々の特技を披露しました。

フィナーレセレモニーではオーストラリア研修の振り返りビデオを見て、スピーチ練習や高校見学など様々な思い出が蘇りオーストラリアでの経験がとても自分の中で充実したものだったことを実感しました。5時より飛行機に乗り日本に帰ります、オーストラリアに行けてほんと良かったです。

8月4日_オーストラリア研修8日目の様子①

今日は一人ずつ決めた話題をもとに、前に出て英語でスピーチを行いました。4日間Public Speaking Lessonで学んだことを活かし、皆とてもいいスピーチになっていたと思います。

また、タレントショーでは得意なことを披露しました。けん玉やダンス、ギター、アクロバット、空手の形などたくさん見ることができました。 英語でのスピーチや普段のレッスンで大変なこともたくさんありましたが、最後に楽しい思い出を残すことができて良かったです。

今日はオーストラリア研修最終日になりました。それぞれが目標を持って取り組めたいい研修になったと思います。

8月3日_オーストラリア研修7日目の様子②

午後は、大学でオーストラリアの大学について学びました。オーストラリアの大学は日本と比べて 施設が様々で、大きな噴水や広い芝生、たくさんのレストランなどがあります。

その後、5人の大学生の方々と一緒にハンドボールをしました。みなさんとてもフレンドリーで、夢 高生もとても楽しみました。また、その5人の中には日本人で日本語を普通に話す人もいて、オーストラリアの多国籍文化を感じることが出来ました。

最後は、明日のスピーキングコンテストに向けて発表の練習をしました。

8月3日_オーストラリア研修7日目の様子①

今日は火曜日と同様、Lindfield Learning Villageに行きました。

まず、現地の学生達と体育館で ボールゲームをしました。ゲームを通して自然と現地学生とコミュニケーションをとることが出来ました。また、先生の指示をよく聞いて楽しむことが出来ました。

次に、森に行ってオーストラリアの自然に触れました。現地学生とグループを組んでオーストラリ アの生き物ウォンバットのお家を作りました。それぞれのチームのお家に個性が溢れていてすごく面白かったです。

現地学生とも円滑にコミュニケーションがとれて嬉しかったです。

特別編_シドニーの魅力⑤

ここシドニーでは、エスカレーターは左側に立つようです。

ちなみに階段も左側を上り下りします。

朝7:30…公園の芝刈りをするには早すぎませんか??

駅へ向かう途中、ものすごい音ですっかり目が覚めました。

これはシドニーでも珍しいと思いますが…

学校訪問で訪れたリンドフィールド・ラーニング・ビレッジにありました。

「男性も女性も」ではなく「オール・ジェンダー」です。

特別編_シドニーの魅力④

交差点で見かけるこの黄色い標識…

実は歩行者優先を表しています。

都会の風景に溶け込むような古風な建物は…

実は郵便局です。

この白い鳥、日本では野鳥として見ることはないのでは…

オウムです。シドニーではあちこちにいます。

8月2日_オーストラリア研修6日目の様子②

午後にはアボリジニの文化体験がありました。まず始めに、みんなでアボリジニのフェイスペイ ントをしました。男性は線を描き、女性は点を描くという文化で、私たちも真似をして自分にペイントをしました。また、実物のアボリジニのブーメランや斧、楽器を見せていただいたり、一人ひとりブーメランに模様を描いたりしました。みんな思い思いのアボリジニアートを描き、自分のブーメランを作りました。今回、アボリジニの文化を体験して、知らない文化を知ることは、とても楽しく、またとても大切なことだと分かりました。

8月2日_オーストラリア研修6日目の様子①

今日は午前中にパブリックスピーキングレッスンがありました。今日は、自分のスピーチのテーマについて考えたり、架空の会社の広告を考えたりしました。お客さんの興味を惹きつけるために、どのように良いところを表現をするのか、考えるのが難しかったです。

特別編_シドニーの魅力③

この時期のシドニーの朝は寒く、10℃を下回ります。

吐く息も白くなるほどの寒さですが、空気が澄んでいてとても気持ちがいいです。

昼になると気温がぐんぐん上がります。25℃を超える日もあります。この日は26℃まで上がりました。

空は広く、心なしか日本よりも鮮やかな青色をしているように感じました。

冬とは思えない紫外線の強さに驚きました。帽子、日焼け止め、サングラスは年中無休で必須です。

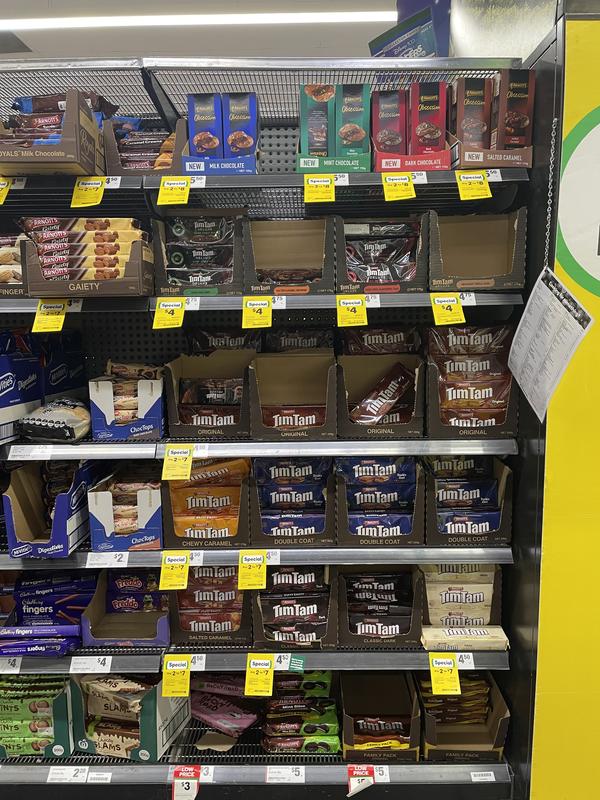

ここからはスーパーマーケットの様子を紹介します。

牛乳売り場。紙パックではなくプラスチックのボトルに入った状態で売られています。

アイスクリーム売り場。大きな入れ物に入って売られていました。牛乳もそうですが、総じて内容量が多いです。

オーストラリアで大人気のお菓子、Tim Tam (ティムタム)!

みなさんはご存知でしたか?

日本でも購入できるのですが、味が限られています。しかし、本場オーストラリアではこーんなにたくさんの味から選べます。生徒たちもお土産に、自分用に、たくさん買っていました。

特別編_シドニーの魅力②

たくさんの野鳥が見られるシドニー

写真はアイビス(トキの仲間)@マッコーリー大学

都会のスーパでも野菜や果物は量り売りです

8月1日_オーストラリア研修5日目の様子②

午後は大学に戻って、みんなの前で意見を話したり、発表する上で大切な接続詞などについて学びました。英文を直ぐに考えたりするのは難しかったけど、みんなの前で発表し終わったあとはすごい達成感があって良かったです!!

今日は色んなことを学んだり、楽しんで、とても充実した1日になりました。

8月1日_オーストラリア研修5日目の様子①

今日は朝早くから大学に集まって、バスに乗りリンドフィールド・ラーニング・ビレッジという学校を訪問しまし た。

この学校は2015年に作られて、ユニークな教育方針でとても人気な学校になっています。そこでは初めに6年生の子達と3.4人グループを作り質問をしたり、折り紙を教えたりして交流しました。

次に私たちは学校の中を見学しました。まず日本の学校よりとても広くてソファーやピアノが置いてあって誰でも使えるようになっていました。発表会や討論をするためのステージや、図書館とボードゲームなどが一緒に出来る部屋、音楽室や技術室もあり、とてもたくさんの施設が学校にありました。

その後、幼稚園児の所へいって少し一緒に遊んだり、遊具でも遊びました!また小学生の教室へ行って、出されたテーマについてホワイトボードになっている机にグラフを書いたりして話し合いました。

特別編_シドニーの休日⑤

Olympic Parkの中にあるタイ料理屋でランチ。ちなみにこれは日本円で1,700円ほど。シドニーは物価が高めです。

あのIKEAが入っているショッピングモールです。今にもくぐろうとしているこの大きな物体、なんと子供用の遊具です。自分が子供のときにもこんな遊具があったらなあ〜

夕日が綺麗でした。

7月31日_オーストラリア研修4日目の様子②

お昼の時間には、それぞれのホストファミリーに用意してもらったランチを食べました。よく晴れていたので、外で食べると気持ち良かったです。

午後には、オーストラリアに関するクイズや、2つのチームに分かれてミッションをクリアしていくゲームなどをしました。改めて、オーストラリアやマッコーリー大学について知ることができたので良かったです。

最後に、大学近くのショッピングモールで、1時間ほどショッピングする時間を作っていただきました。それぞれのお土産などを買えて、とても楽しい1時間でした。

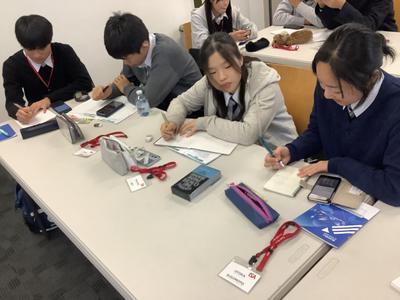

7月31日_オーストラリア研修4日目の様子①

今日はホストファミリーの家から交通機関を使ってマッコーリー大学まで行きました。乗り換えが

多く大変でしたが何とか時間までにたどり着けて良かったです。

午前中は神経衰弱でアイスブレイクをしたあと、自己紹介のインタビューをし合い、マインドマップ を書いてスピーチをしました。少し緊張した上に現地の先生の説明が聞き取れない部分もあった けど、何とかスピーチをすることができて良かったです。金曜日のスピーチコンテストに向けて もっと頑張ろうと思います。

休み時間には皆でハンドボールもしました。チームで協力して白熱したゲームをすることが出来 て、とても楽しむことができました。

そのあと、現地の先生からオーストラリアの有名な食べ物をいくつか貰いました。TimTam(オース トラリアのチョコ)やラムネなどのお菓子は甘くて美味しく大好評でしたが、ベジマイト(野菜を発酵 させたペースト)は塩辛く味噌と醤油のような独特な味をしていたので生徒はみんな恐る恐る食べ ていました。私はベジマイトの味が前から気になっていたので今日食べることができてよかったで す。素敵な午前を過ごすことが出来ました。

9 神出学園夏季研修(78回生1年教育・心理入門)

7月25日(火)に、神出学園を訪問し研修を受けました。まず最初に学園説明、そしてピアカウンセリングや屋外での体験実習を行いました。

学園説明では、神出学園で行っている取り組みや施設の説明や、神出学園の生徒が受けているプログラムについての説明を受けたり、ピアカウンセリングでは班になって実際に自分の持っている悩みを相談したりしました。

また、屋外での体験実習では、神出学園で栽培されているジャガイモの収穫と馬・ヒツジ・犬などの動物へのエサやり、ウサギ小屋の掃除などを行いました。ジャガイモの収穫もエサやりのどちらもこれまで体験したことがなかったので良い経験になったと思います。

特別編_シドニーの魅力①

シドニーの電車は2階建て!

Opalカード(プリペイド式)でタップオン、タップオフ

電車やバスは現金を使いません!

街中の素敵な図書館は平日も夜8時まで開いています!

特別編_シドニーの休日④

休日の記録です。①〜③にも負けない渾身の写真たちです。

Sydney Olympic Park Station

駅を出ると大きなモニュメントがあります。

この公園は、2000年のシドニー五輪で使われたスタジアムやらアリーナやらが集結している場所です。

一際目立つ大きなスタジアム。今行われている女子サッカーのワールドカップの会場になっています。オーストラリアでは野球よりもサッカー(football)の方が人気のようです。ラグビーやクリケットも盛んです。

GIANTS STADIUM

アーティストのライブ会場にもなるほどの大規模なスタジアムです。

とにかく公園は広く、歩き回るのにだいぶ時間を要しました。お天気も良く、絶好のお散歩日和でした!

7月30日_オーストラリア研修3日目の様子2

私は今日タロンガ動物園に行ってきました。オーストラリアには特有の動物が多いので、とても楽 しかったです。中でも私が1番会いたかったのは、クォッカワラビーという動物です。ウォンバットと同じくらいの大きさなのかと思っていたら、猫と同じくらい小さくて、会ったからこそ分かる気づきがありました。他にも、ボンゴやタスマニアデビルといった見た事のない動物をたくさん見られていい経験になりました。また、ホストファミリーとも沢山遊びました。日本から持ってきた折り紙や知育菓子を使いながらコ ミュニケーションをとりました。初めは緊張していたのですが、楽しそうに遊んでいる姿を見て、私まで暖かい気持ちになりました。

7月30日_オーストラリア研修3日目の様子1

今朝はお世話になっているホストファミリー宅周辺をお散歩しました。珍しい植生や日本では見慣れたシロツメクサなども見ることができました。

Rudd parkの遊具の周りには大人でないと開けられない鍵付きの柵が設置されており、小さな子が道路に飛び出さないよう工夫されていました。

午後は普段離れて暮らす ホストファミリーの娘さんの家族が集まって、娘さんのお誕生日を一緒にお祝いする事ができました。

ホストファミリーはイタリア系なので、ミートボールやパスタ、チキンシュニッツェルなど本場の豪華な料理に美味しいマンゴーやココナッツケーキもいただきました。

イタリア語も少し教えてもらいました。 家族の中には、日本語を学校で習ったことがあるという人がいて、「こんにちは」「ありがとう」という言葉を知っていました。 また、中には日本はヨーロッパにあると思っている人もいたりして少し驚きました。

同年代のお孫さんとババ抜きをしたり、折り紙を一緒に折ったりしてとても楽しい時間を過ごすことができました。

特別編_シドニーの休日③

マンリー・ビーチ

“ペンギンに注意!”

7月29日_オーストラリア研修2日目の様子2

今日は午前中からシドニーのタウンホールへと行き、散策を行いました。タウンホールは、シドニーの市役所付近にあり、今日は昨日とは違いホストマザーは別の用事があったので、同じホスト先の友達と2人で散策をしました。

色々なお店があって、中には無印良品やダイソーなど日本の会社や文化が集まったエリアがあり、とても驚きました。そのエリアには、日本語を使った店名や日本のお菓子や食べ物を売っているお店などが見られ、日本のものがシドニーにも浸透していることが分かりました。

特別編_シドニーの休日②

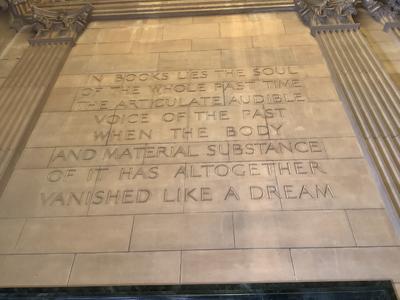

ハイドパークとセント・メアリー大聖堂、ニュー・サウスウェールズ州立図書館

“書物には

過去のすべての時の魂が宿る

肉体や形ある物が

夢のように消え去ろうと

過去の明瞭な肉声は

聞こえる” (仮訳)

特別編_シドニーの休日①

シドニー・タワー・アイ

7月29日_オーストラリア研修2日目の様子1

今日は、月曜日から始まる研修に備え、道のりを確かめようとバスでホストファミリーの家からマッコーリー大学まで行きました。 途中で少し迷いましたが、地図アプリを使ってなんとかたどり着くことでき、嬉しかったです。 また、バス停に行く途中で、色々なお店のある街を通った時に、いくつか日本語で書いてある看板を見つけました。 オーストラリアで日本語の看板を見ることができるとは思っていなかったので、驚きました。今日通った経路で、月曜日に時間通りに学校に着けるよう頑張りたいと思います。

(写真はシドニー市内の街並みです)

7月28日 オーストラリア研修1日目の様子

今日は朝オーストラリアのシドニー空港に到着後、バスで大学まで移動して自己紹介・アイスブ レイクをしました。アイスブレイクでは真ん中の人に指を指された生徒が腕を上に伸ばし、その生徒の隣の生徒がワッと言って腕を伸ばしている生徒の方へ腕を伸ばしました。2つ目は2チームに別れて、チームごとに巨人・エルフ・魔法使いを全身で表現して負けたチームを追いかけて捕まえるというものをしました。どちらも盛り上がり良いアイスブレイクになったと思います。

その後 大学内の施設を見学しました。日本の大学と違い規模が大きかったです。また、先住民のアボリ ジニの文化を大切にしており、研究する建物がありました。

昼食を食べ終えた後、私達は電車に 乗り、オペラハウスに行きました。船からはシドニーの名所が一望でき、とても壮観な景色で した。オペラハウスでは15分ほど地元の人にインタビューを行う活動があったのですが、緊張してなかなか声をかけられず、私は1人にしかインタビューができませんでした。午後はシドニーのことをもっと知れた素敵な時間でした。

シドニー空港に到着しました。

昨日の朝に自宅を出て、ほぼ、丸1日以上が経ちました。

ようやくオーストリア大陸に上陸です

最初の小さな一歩ですが、大きな前進です。

今日からの研修が楽しみです!

チャンギ空港で乗り継ぎ

シンガポール時間の16:00(時差-1時間)にチャンギ空港に着陸しました。

長いフライトでしたが、みんな元気です

乗り継ぎまでの時間に、現地での役割分担を話し合ったり、自由時間に空港内を散策したりして過ごしています。

オーストラリア研修 出発【教育・心理類型】

オーストラリア研修 出発【教育・心理類型】

夢野台高校"初"のオーストラリア研修

7/27(木)~8/5(土)にかけて、

1~3年生までの19名の生徒が、

オーストラリア シドニーで実施される研修に参加します。

ホームステイや小中学校での実習など様々なプログラムが組まれています。

実り多き10日間の研修でありますように…。

先ほど、関西国際空港から飛び立っていきました!

見送りに来てくださった保護者の皆様、

ありがとうございました。

7 同志社大学赤ちゃん学研究センター(78回生1年教育・心理入門)

7月13日(木)に、同志社大学の赤ちゃん学研究センターを訪問しました。センターでは心理学入門講座を受講し、施設見学・心理学研究の体験講座を行いました。

最初の赤ちゃん学入門講座では「子どもの嘘の発達」についての講座を受けました。

体験講座は、3つのブースに分かれて行いました。1つ目は、「ゲームプレイ中の前頭葉活動計測」。2つ目は、「視線計測装置(アイトラッカー)デモ体験」。3つ目は、「聴覚実験」の3つを受講しました。また、「ラボット」というロボットとのふれあいも行いました。「ラボット」は、不規則な動きをしていて本物のペットのようで可愛かったです。

6 幼児教育講演会(78回生1年教育・心理入門)

7月7日(金)に、神戸親和大学の教授である猪田裕子先生にお越しいただき、幼児教育講演会を行っていただきました。

この講座では、「幼児教育の現状と幼保小の円滑な接続」というテーマで、幼児教育において何が大切であるかを教えていただきました。

今、幼稚園教諭、保育士に必要とされているのは、幼児に物事を教えるにあたって、幼児に主体性を持たせ、自分で考え、解決するための工夫をしてあげることだということに驚きました。

そうすることで、幼児は自分で考え出した答えを自分のものにし、少しずつ大人に近づいていくんだと思いました。

オープンハイスクール/学校説明会準備講座(77回生2年生教育・心理実践)

12.オープンハイスクール/学校説明会準備講座

6月30日(金)にレクリエーション講座でもお世話になった日野先生にきていただき、オープンハイスクールと学校説明会で行うレクリエーションの指導をしていただきました。 各班、事前に作った企画書に沿ってレクリエーションをおこないました。始めると、進行に戸惑ったり、時間配分のむずかしさを感じました。他の班の活動を見ることによって学べたこともありました。レクリエーションでいちばん大切なことは、そこに参加している全員が楽しむことなので、各班改善点を見つけ、オープンハイスクールや学校説明会にいかしていきたいです。

5 心理学入門講座①(78回生1年教育・心理入門)

6月26日(月)に、甲南大学人間科学研究所から谷口あや先生にお越しいただき、心理学の講演をしていただきました。

今回の講演では、心理学の入門編から実際に研究しているテーマ、心理学を学ぶことの可能性についての貴重なお話を聞くことが出来ました。

目に見えない「こころ」を扱っているからこそ、研究者の「思いつき」や「こうであってほしい」という結果に左右されるべきではなく、統制された状況で収集されたデータに基づいていることが重要だと学びました。

そして人間の心理の面白さや目に見えずデータ化しづらいところなど、改めて大変さを知りました。

また、相手の立場を考え行動する大切さを再確認できました。

谷口先生は、高校生のうちに心理学を学ぶことは「自分が何を知りたいのか」を考え「知るためにどうすればいいのか」を知るためのチャンス!とおっしゃってくださったので、これからの心理学講座でも今日学んだことを生かし自分自身の成長につなげていこうと思います。

心理学準備講座(77回生2年生教育・心理実践)

11. 心理学準備講座⑤

6月11日(月)に甲南大学人間科学研究所から前回に引き続いて谷口先生にお越しいただき、錯誤相関の詳しい説明と2回目の研究レポートの書き方を教えていただきました。

前回行った実験がどんなところを意識して行われたのかということや、錯誤相関以外にも相手がどんな人か推測するときに働く心理学的な効果についても教えていただきました。例えば、「痩せているひとは少食だ」というような、なにかしらの偏見をもってしまいがちですよね。なぜそのような間違った決めつけをしてしまうのでしょう。

それは脳が1つ(痩せている)1つ(少食)の情報を別々に分けて判断するのは疲れるので「痩せている=少食」と決めつければ、痩せている人がどんな人か判断するのを簡単にできるからなんです。

このような脳の働きを知ったことと、前回のレポートの反省を踏まえて2回目の「錯誤相関」についての研究レポートを作成していきます!

心理学準備講座(77回生2年生教育・心理実践)

10. 心理学準備講座④

6月9日の今回の授業では、前回と同じく甲南大学人間科学研究所から谷口先生にお越しいただき、「錯誤相関」という現象についてお話をしていただきました!

「錯誤相関」とは簡単に言うと、実際には関係がないのに、一部の事象を根拠に全体を決めつけてしまうというものです。例えば、男子1人と女子14人のグループがあり、男子1人がものすごくうるさい子だったとします。それを見た女子は「男子はみんなうるさい」というイメージを持ちます。これが「錯誤相関」です。皆さんもこのような経験をしたことはありませんか?実際には物静かな男子もいるのに、一部の人のみで全体のイメージを決めつけてしまうのです。不思議ですよね!

このように心理学にまつわる現象は身近なところにもたくさん存在しています。他にもどのような現象があるのかとても気になりました!

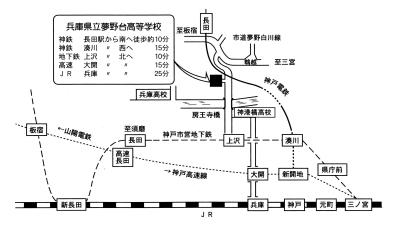

兵庫県立夢野台高等学校は、大正14年(1925)創立。

本年、令和7(2025)年10月10日に創立100年目を迎えました。今後もよろしくお願いします。

100周年のキャッチフレーズとロゴです!

未来へ蔦(つた)える

夢高キャラクター

「かずらちゃん」

「つたぽん」

気象警報発表時および交通途絶時等の対応 については、 こちら から。