SSH

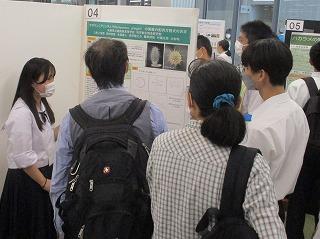

【SSH】日本植物学会でポスター発表しました

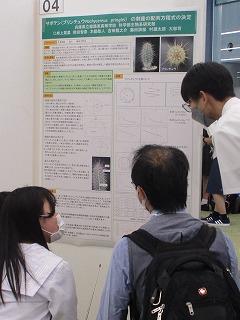

9月17日(土)、京都府立大学にて行われた日本植物学会第86回大会に、本校科学部生物系研究部サボテン班が参加し、 ポスター発表を行いました。サボテンのトゲの配列がらせんを描いていることを明らかにし、その方程式を求めるという新しい視点の研究で、多くの研究者から高い評価を得ました。

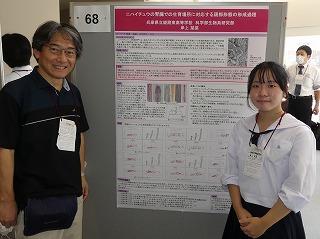

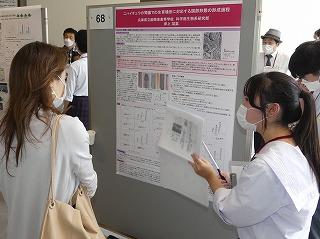

【SSH】日本動物学会で高校生ポスター賞を受賞しました

9月10日(日)、早稲田大学にて開催された日本動物学会 第53回早稲田大会で、本校2年次の岸上栞菜さんがポスター発表を行いました。タコやイカの腎臓で生息するニハイチュウという寄生虫の、成長過程の研究を発表しました。なお、この研究は大阪大学SEEDSプログラムを活用し、同大学の古谷秀隆教授の指導を得て、科学部生物系研究部として行っています。

本研究は、優れた研究におくられる「高校生ポスター賞」を受賞しました。また、今年中に古谷先生と連名で論文を投稿することになっています。

【SSH】2年次 理数探究・科学倫理 ディベートを行いました

夏休み中、2年次理系生徒は探究活動の一環として、ディベートを行いました。

今後、科学倫理について探究を進めるには、ある立場に立って意見を主張したり、異なる立場から別の意見を聞いたうえで議論したりする必要があります。これらの議論を深める練習として、「救急車の利用は有料にすべきか」、「自動運転自動車を導入すべきか」などのテーマを設定し、賛成または反対の立場のグループをつくってディベートを行いました。

どのグループのディベートでも、想定される質問にどう答えるか、説得力のある主張をするためにどうすればよいか、といった工夫が見られました。このディベートの経験を生かして、今後の科学倫理の研究では質の高い議論をしてほしいと思います。

(ディベートの様子)

【SSH】本校生徒が国際会議で発表をしました

8月24日(水)、4年に一度開催されるGeoscience Education for Sustainability (GeoSciEd IX 2022・第9回国際地球科学教育会議)が、島根県松江市の島根県立産業交流会館(くにびきメッセ)にて開催されました。その様子はライブで国際配信もされました。この学会に、本校科学部の生徒3名が参加し、英語での発表を行いました。高校生がこの国際学会で専門研究者にまじって発表するのは初めてです。

発表テーマは”Learning about Disaster Prevention in High School -Scientific Understanding of Natural Disasters and Acquisition of Knowledge of Disaster Prevention Behavior-“(高等学校における自然災害教育―科学的理解と個人や社会の防災行動の理解―)で、生徒は資料作成から発表・質疑応答まで、すべてを英語で行いました。海外の研究者とも活発に議論することができ、参加した生徒にとって大変貴重な経験となりました。

今後、この発表内容をまとめた論文を、国際学会誌Journal of Modern Education Reviewに投稿予定です。また、この発表にあたっては、兵庫県立大学の川村教一教授に多方面でお世話になりました。心より感謝申し上げます。

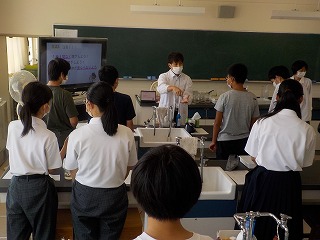

【SSH】第2回サイエンス・ラボを実施しました

8月19日(金)の14:00~、第2回サイエンス・ラボを実施しました。県内外から計60名の中学生が参加しました。

今回の講座は、「折り紙しMath(数学)」、「アルコール発酵を体験しよう(生物)」、「光と色のマジックワールド(物理)」、「科学捜査をしてみよう(化学)」の4講座でした。参加した中学生は試行錯誤しながら手を動かして考えたり、実験結果から何が言えるのかを考えたりと、とても楽しく体験していました。

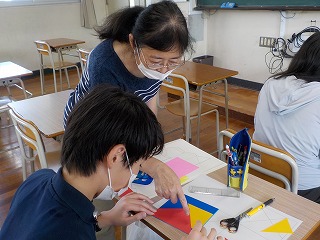

〔折り紙しMath(数学)〕

折り紙を切り貼りして、2つの正方形や立体から、1つの大きな正方形や立体をつくる方法を考えました。

〔アルコール発酵を体験しよう(生物)〕

イースト菌によるアルコール発酵の様子が温度でどう変わるか、などを実験を通して確かめました。

〔光と色のマジックワールド(物理)〕

白い光を多くの色に分けたり、赤や青などの光を混ぜたら何色になるか、といった光と色の関係を調べました。

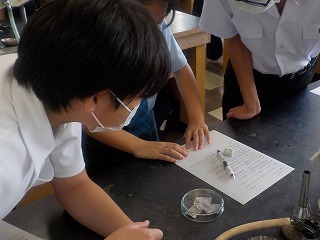

〔科学捜査をしてみよう(化学)〕

指紋の検出をやってみた後、どういう原理で指紋が検出できたのか、仮説を立てて検証しました。