教育・心理類型の取り組み

05 神出学園事前学習(77回生1年生教育・心理入門)

7月29日(月)に控える神出学園夏季研修の事前学習として、6月16日(木)に神出学園とフリースクールについての全体学習、6月20日(月)に各班個人で調べたそれらに関する内容の発表・全体共有を行いました。カウンセリングの内容やフリースクールの歴史、進路や働くスタッフについてなど、さまざまな視点から神出学園とフリースクールについての理解を深められました。

調べた内容の全体共有の際には、1分〜2分の限られた時間にどれだけの情報をまとめて伝えるかがポイントとなり、情報の価値を見極める力が必要となりました。

前回の「自分の推し!プレゼンテーション」にて明らかになった発表の改善点を活かして実践してみる早速の機会になったと同時に、新たな改善点も見えてきたのではないかと思います。

08心理学共同演習②(76回生2年教育実践)

5月13日(金)に引き続き、6月17日(金)に神戸大学の大学院生の方々にお越しいただき、心理学共同演習の2回目を行いました。前回の中間発表の内容についてアドバイスをいただき、アンケートの内容など今後の研究について考えを深めることが出来ました。7月には神戸大学を訪問して、施設見学とアンケートの内容についてアドバイスをいただく予定です。

自分の推し!プレゼンテーション

4 自分の推し!プレゼン

自分の推しを紹介するために5月12日から30日まで準備をし、6月2日と6日にプレゼンテーションしました。自分の推しを相手にわかりやすく伝えるにはどうすればいいのかを考え、ポスターを制作し、個性豊かで面白い発表になりました。

ポスター制作では、聞いている人が見やすいものにするため、内容を簡潔にするのに苦戦しながらも、色使いなどを工夫し、うまく仕上げることが出来ました。プレゼンテーションでは、3分という短い時間のなかに、推しへの熱い思いを込めました。

憧れの教育・心理類型生になって初めてプレゼンテーションをし、一人ひとりが改善点を見つけることができました。その改善点を次のプレゼンテーションで活かせるようにしたいです。

02 志望理由書作成講演会 「3年教育探究」

5月30日(月)に兵庫県立川西緑台高等学校より黒岩教頭先生(昨年度まで兵庫教育大学准教授)にお越しいただき、志望理由書の作成について講演を行っていただきました。

私たち教職類型の生徒の中には、推薦入試等で志望理由書を書く人が多いため、とても有意義な時間となりました。

講演では、記入テクニックよりも、自分の将来への熱い思いと、具体的な計画が重要であると教えていただき、私たちはもう一度教職を目指す理由や、憧れの教師像について考え直しました。

今回学んだことをしっかりと吸収し、これから志望理由書の作成に取り組んでいきます。

07グローバル教育実践講演会(76回生2年教育実践)

5月30日(月)にフィジーで音楽を教えていた講師の方にお越しいただき、異文化理解と国際協力について学ばせていただきました。異文化理解と聞くと難しく考えてしまいますが、日本ではありえない話など面白い話が多くとても楽しい時間になりました。

フィジーには大人だけにフィジータイムというものがあり、日本の時間の感覚から考えると、とても時間にルーズだそうです。学校に行っても先生が来ていないため、学校に入れない事もあるそうです。このようにそれぞれの国にはそれぞれの文化があり、まずそれを知ること、そして楽しむこと、尊重することが大切だと学びました。この3つは異文化理解に関わらず、多くの場面で大切になってくると思うのでこれからの活動に繋げていきたいです。

06心理学演習中間発表(76回生2年教育実践)

5月27日(金)に同志社大学から板倉先生に来ていただき、心理学演習中間発表を行いました。中間考査などがあり、班員で集まる時間がなかなか取れない中、研究内容や仮説、原因、研究方法などを自分達で考えまとめ、班ごとに発表しました。発表後板倉先生より、今後役立つアドバイスをいただくことができました。

まだまだ上手くいかず頭を悩ませることも多いですが、楽しんで研究していきます!

05 心理学共同演習① (76回生2年教育実践)

5月13日(金)に大学院生の方々に来ていただき、心理学共同演習の1回目を行いました。最初は大学院生の方々を前に緊張していましたが、話し合いを進めるうちに、自分から積極的に意見をだせるようになりました。また、研究テーマを決めることに、苦戦しましたが、分からないことを大学院生の方々に聞きながら楽しく話し合いができました。

これから長期に渡って行う心理学共同演習ですが、大学院生の方々に協力していただきながら、自分からも積極的に意見を出して、いい研究にできたらいいなと思います。

1 研究レポート作成(講師講演会) 「3年教育探究」

5月9日(月)に研究レポート作成について兵庫教育大学から講師の先生に来ていただき、講演を聞きました。現在、一人ひとりがそれぞれ教育か心理学に関するテーマを決めて、1年間で研究を進めていこうとしています。そのときに必要な研究方法や留意点、アドバイスなどを教えていただきました。

また5月16日(月)にはグループトークを行いました。研究テーマが類似している人たちで4グループに分かれて研究の動機や構成について簡単な発表をしました。その発表にみんなで意見を出し合い、よりよい研究ができるように努めました。

これらのことから研究の基本となるプロットを作成したり、自分の中でキーワードを設定したりすることが大切だと学びました。今後、これらの実習で学んだことや参考になったことをどんどん研究に取り入れていきます。

04 類型新入生歓迎会 (76回生2年教育実践)

5月9日(月)に教職類型77回生の新入生歓迎会を行いました。歓迎会には、レクリエーション講座をしていただいた野外活動協会の講師の方にもお越し頂き、歓迎会の様子などを見て頂きました。それぞれの班で企画の内容を考えたり、決められた時間の中で楽しんでもらえるよう工夫して活動することが出来ました。

実際に企画を進めていく中で思っていたよりも時間が足りなかったり、声が通りづらかったりと予想外のことがあり、上手くいかないこともありました。でも、回数を重ねるごとに反省点を班で話し合って改善していき、企画をより良いものにしていくことが出来ました。

この歓迎会を通して、相手が楽しいと感じられる場にするためにはどうすれば良いのか、何が大切なのかを深く考えることが出来ました。今回、経験したことを今後の活動にも活かしていきたいと思います。

下の写真は、事前準備の様子です。

02 表現力育成講座①(77回生1年教育・心理入門)

4月25日(月)にピッコロ劇団の先生方にお越しいただき、表現力育成講座を行いました。クラスの仲間と協力しながら、表現することの楽しさや難しさを学ぶことが出来ました。

今回の講座では、決められたお題を表現して止まる『だるまさんがころんだ』など、楽しみながら学ぶことの出来る様々な活動を行いました。

グループに出されたテーマに合った場面を静止画で表現する活動では、それぞれのグループの中で意見を出し合い、一人ひとりが人やモノになりきって、見る人に伝わりやすい表現について考えました。

今回の講座を通して、同じテーマに対する表現でも、人によって表現の仕方や受け取り方が異なるということ、そして動きの大きさや速さなど、表現には様々な要素があるということを学びました。楽しく、多くのことを学べた2時間でした。

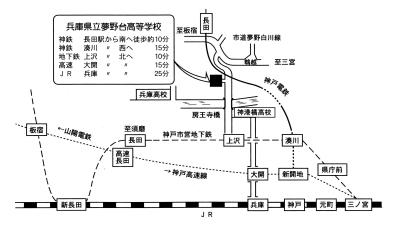

兵庫県立夢野台高等学校は、大正14年(1925)創立。

本年、令和7(2025)年10月10日に創立100年目を迎えました。今後もよろしくお願いします。

100周年のキャッチフレーズとロゴです!

未来へ蔦(つた)える

夢高キャラクター

「かずらちゃん」

「つたぽん」

気象警報発表時および交通途絶時等の対応 については、 こちら から。