教育・心理類型の取り組み

9 神出学園夏季研修(78回生1年教育・心理入門)

7月25日(火)に、神出学園を訪問し研修を受けました。まず最初に学園説明、そしてピアカウンセリングや屋外での体験実習を行いました。

学園説明では、神出学園で行っている取り組みや施設の説明や、神出学園の生徒が受けているプログラムについての説明を受けたり、ピアカウンセリングでは班になって実際に自分の持っている悩みを相談したりしました。

また、屋外での体験実習では、神出学園で栽培されているジャガイモの収穫と馬・ヒツジ・犬などの動物へのエサやり、ウサギ小屋の掃除などを行いました。ジャガイモの収穫もエサやりのどちらもこれまで体験したことがなかったので良い経験になったと思います。

特別編_シドニーの魅力①

シドニーの電車は2階建て!

Opalカード(プリペイド式)でタップオン、タップオフ

電車やバスは現金を使いません!

街中の素敵な図書館は平日も夜8時まで開いています!

特別編_シドニーの休日④

休日の記録です。①〜③にも負けない渾身の写真たちです。

Sydney Olympic Park Station

駅を出ると大きなモニュメントがあります。

この公園は、2000年のシドニー五輪で使われたスタジアムやらアリーナやらが集結している場所です。

一際目立つ大きなスタジアム。今行われている女子サッカーのワールドカップの会場になっています。オーストラリアでは野球よりもサッカー(football)の方が人気のようです。ラグビーやクリケットも盛んです。

GIANTS STADIUM

アーティストのライブ会場にもなるほどの大規模なスタジアムです。

とにかく公園は広く、歩き回るのにだいぶ時間を要しました。お天気も良く、絶好のお散歩日和でした!

7月30日_オーストラリア研修3日目の様子2

私は今日タロンガ動物園に行ってきました。オーストラリアには特有の動物が多いので、とても楽 しかったです。中でも私が1番会いたかったのは、クォッカワラビーという動物です。ウォンバットと同じくらいの大きさなのかと思っていたら、猫と同じくらい小さくて、会ったからこそ分かる気づきがありました。他にも、ボンゴやタスマニアデビルといった見た事のない動物をたくさん見られていい経験になりました。また、ホストファミリーとも沢山遊びました。日本から持ってきた折り紙や知育菓子を使いながらコ ミュニケーションをとりました。初めは緊張していたのですが、楽しそうに遊んでいる姿を見て、私まで暖かい気持ちになりました。

7月30日_オーストラリア研修3日目の様子1

今朝はお世話になっているホストファミリー宅周辺をお散歩しました。珍しい植生や日本では見慣れたシロツメクサなども見ることができました。

Rudd parkの遊具の周りには大人でないと開けられない鍵付きの柵が設置されており、小さな子が道路に飛び出さないよう工夫されていました。

午後は普段離れて暮らす ホストファミリーの娘さんの家族が集まって、娘さんのお誕生日を一緒にお祝いする事ができました。

ホストファミリーはイタリア系なので、ミートボールやパスタ、チキンシュニッツェルなど本場の豪華な料理に美味しいマンゴーやココナッツケーキもいただきました。

イタリア語も少し教えてもらいました。 家族の中には、日本語を学校で習ったことがあるという人がいて、「こんにちは」「ありがとう」という言葉を知っていました。 また、中には日本はヨーロッパにあると思っている人もいたりして少し驚きました。

同年代のお孫さんとババ抜きをしたり、折り紙を一緒に折ったりしてとても楽しい時間を過ごすことができました。

特別編_シドニーの休日③

マンリー・ビーチ

“ペンギンに注意!”

7月29日_オーストラリア研修2日目の様子2

今日は午前中からシドニーのタウンホールへと行き、散策を行いました。タウンホールは、シドニーの市役所付近にあり、今日は昨日とは違いホストマザーは別の用事があったので、同じホスト先の友達と2人で散策をしました。

色々なお店があって、中には無印良品やダイソーなど日本の会社や文化が集まったエリアがあり、とても驚きました。そのエリアには、日本語を使った店名や日本のお菓子や食べ物を売っているお店などが見られ、日本のものがシドニーにも浸透していることが分かりました。

特別編_シドニーの休日②

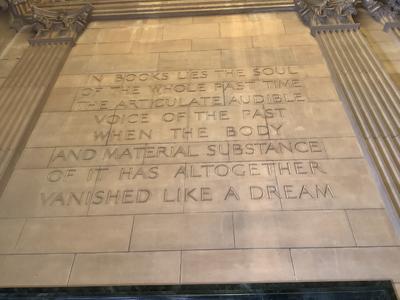

ハイドパークとセント・メアリー大聖堂、ニュー・サウスウェールズ州立図書館

“書物には

過去のすべての時の魂が宿る

肉体や形ある物が

夢のように消え去ろうと

過去の明瞭な肉声は

聞こえる” (仮訳)

特別編_シドニーの休日①

シドニー・タワー・アイ

7月29日_オーストラリア研修2日目の様子1

今日は、月曜日から始まる研修に備え、道のりを確かめようとバスでホストファミリーの家からマッコーリー大学まで行きました。 途中で少し迷いましたが、地図アプリを使ってなんとかたどり着くことでき、嬉しかったです。 また、バス停に行く途中で、色々なお店のある街を通った時に、いくつか日本語で書いてある看板を見つけました。 オーストラリアで日本語の看板を見ることができるとは思っていなかったので、驚きました。今日通った経路で、月曜日に時間通りに学校に着けるよう頑張りたいと思います。

(写真はシドニー市内の街並みです)

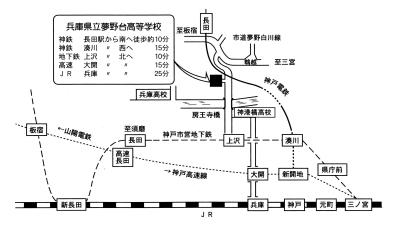

兵庫県立夢野台高等学校は、大正14年(1925)創立。

本年、令和7(2025)年10月10日に創立100年目を迎えました。今後もよろしくお願いします。

100周年のキャッチフレーズとロゴです!

未来へ蔦(つた)える

夢高キャラクター

「かずらちゃん」

「つたぽん」

気象警報発表時および交通途絶時等の対応 については、 こちら から。