教育・心理類型の取り組み

教育・心理類型の取り組み

絵本の読み聞かせについて学びました(2年生 教育実践)

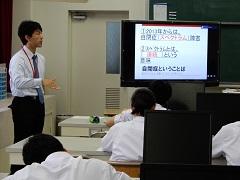

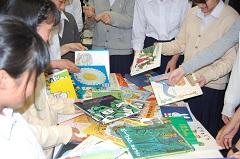

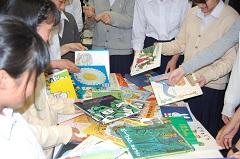

7月3日(金)6限にCPU教室で、兵庫図書館から登坂先生をはじめとする講師の方々にお越しいただいて、絵本の読み聞かせや絵本に関する講演をしていただきました。

講演時に、実際に本を手に取って読んでいくと、子供に読み聞かせをする際に心がけるべきポイントや、読み聞かせの難しさ等に気付くことができました。

今回のこの講演を通して、絵本を読むときに心がけるべきポイントや本の選び方などに気づくことができました。今回学んでことを活かして、今後の読み聞かせの準備や実施をより良いものにしたいです。

講演後、実際に絵本の読み聞かせに挑戦してみました!!

講演時に、実際に本を手に取って読んでいくと、子供に読み聞かせをする際に心がけるべきポイントや、読み聞かせの難しさ等に気付くことができました。

今回のこの講演を通して、絵本を読むときに心がけるべきポイントや本の選び方などに気づくことができました。今回学んでことを活かして、今後の読み聞かせの準備や実施をより良いものにしたいです。

講演後、実際に絵本の読み聞かせに挑戦してみました!!

新入生歓迎会(2年生教育実践)

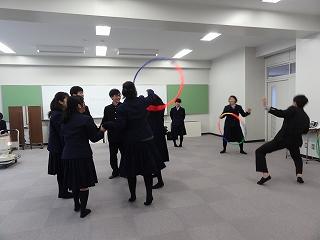

6月29日(月)7限目に多目的ホールで、教職類型2年生の企画による教職類型の新入生歓迎会が行われました。

新型コロナウイルスへの対策として、「密」を避けるために例年とは少し変わり、7つのグループに分散して、お絵かきゲームやジャンケンゲームなどのレクリエーションを楽しみました。

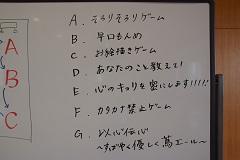

説明風景

A.そろりそろりゲーム B.早口もんめ

C.お絵かきゲーム D.あなたのことを教えて!

E.心のキョリを密にします‼‼‼ F.カタカナ禁止ゲーム

G.以心伝心 ~すばやく優しく蔦エール~

最初はお互い緊張も少しありましたが、ゲームをする中で少しずつコミュニケーションをとれるようになり親睦を深めることが出来ました。

1年生からの感想もいただきました

これから1,2年生で一緒に活動する行事の時には、教師を目指す者同士協力していけるようにしたいです。

グループで自己紹介をしました

7つのグループに分かれて自己紹介をしあいました。

1分間と限られた時間の中で紹介をするのに緊張したり、時間がわからなかったりしてましたが、何回か紹介をしあうと緊張も取れ、時間も1分間のうちに収まったりしてうまく話すことができました。

それぞれのグループの印象に残った人のスピーチをほかのグループとも共有することができました。

クラスは同じでもがあまりしゃべることがなかった教職の仲間たちと今回の活動を通じて打ち解けることができ、これからの活動も仲間たちとうまくできると思えました。

教職Q&Aができました

教職Q&Aができました

『教職類型とは』 リニューアル♪

『教職類型とは』 リニューアル♪

室内小学校本交流

室内小学校で交流事業を行いました!(2年生)

読み聞かせ、レクリエーション、英語活動の3つのグループに分かれて行いました。

2学期のおわりごろから、少ない準備時間の中で

試行錯誤を繰り返し、より良いものに

仕上げられるよう努めてきました。

当日小学生のかわいい素敵な笑顔を

たくさん見ることができて良かったです。

誰かを笑顔に出来るって素敵‼(笑)

これで2年生は残る実習があと1つになりました。

室内小学校交流授業(レク指導班)

私たち教職類型2年生は1月31日に行われる

室内小学校交流授業に向けて準備を進めています。

今回の交流授業でレクリエーションを担当する

2つのグループは下前先生をお招きし事前指導を

していただきました。

類型生徒同士で児童役高校生役を入れ替えて

本番に近い状況で行ったリハーサルは終始笑顔に

あふれており和やかに進んでいきました。

最後に下前先生に講評をしていただき、

レクリエーションを行うための心構えや

その目的を教えていただきました。

今回学んだことを生かして本番は児童が楽しめる

活動にしたいと思います。

教職類型2年生が室内小学校で事前交流を行いました!

教職類型2年生が1月24日(金)に室内小学校で

事前交流を行いました。

初めて会う室内小学校の児童に緊張気味の2年生。

しかし、3・4年生の元気さに圧倒されました!

そして、「猛獣狩りに行こうよ」や「サイコロゲーム」を

通してより打ち解けることができました。

次の交流授業では私たち2年生が児童を

楽しませる番です!今まで準備してきたことを

出し切れるようにがんばります。

事前交流を行いました。

初めて会う室内小学校の児童に緊張気味の2年生。

しかし、3・4年生の元気さに圧倒されました!

そして、「猛獣狩りに行こうよ」や「サイコロゲーム」を

通してより打ち解けることができました。

次の交流授業では私たち2年生が児童を

楽しませる番です!今まで準備してきたことを

出し切れるようにがんばります。

教職発表会に向けた準備が始まりました!(1年生)

時間が経つのは早いな---。

今年度もあっという間の1年でした。

たくさんの経験を通して、様々なことを学んだ1年間...。

私たち教職類型は、その1年間の締めくくりとして

全校生徒に向けた「教職発表会」を行います!

今回は従来の発表会よりも更にパワーアップした内容にし、

もっと教職類型について知ってもらえるように

全員で協力して頑張っています。

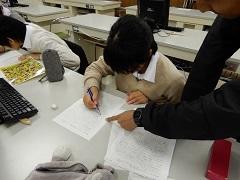

この日は準備2日目。1年生は3つのグループに分かれ、

それぞれ担当のテーマを元に、悩みながら準備を進めています.....。

今年はどんな発表会になるのでしょうか。

完成が楽しみです!!

今年度もあっという間の1年でした。

たくさんの経験を通して、様々なことを学んだ1年間...。

私たち教職類型は、その1年間の締めくくりとして

全校生徒に向けた「教職発表会」を行います!

今回は従来の発表会よりも更にパワーアップした内容にし、

もっと教職類型について知ってもらえるように

全員で協力して頑張っています。

この日は準備2日目。1年生は3つのグループに分かれ、

それぞれ担当のテーマを元に、悩みながら準備を進めています.....。

今年はどんな発表会になるのでしょうか。

完成が楽しみです!!

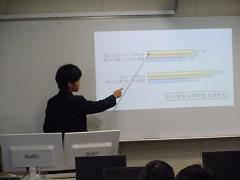

教職類型3年生 『探求レポート全体発表会(12月5日実施)』

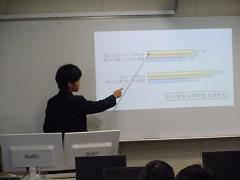

教職類型3年生は、この類型で学んできたことの集大成として、4月からレポートに

取り組んできました。そして、それについて8分間のプレゼンテーションをおこないました。

各自のテーマは教育に関する内容の中から、自分で選びます。

例えば、こちらのプレゼンテーションは『教師の勤務時間について』

なぜ日本の教師は長時間勤務になるのかという考察と、それを

改善するためのアイデアを発表して、最後には国の教育予算に

ついての提言をおこないました。

こちらは『世界各国の学力の差』についてのプレゼンテーションです。

数値上の『学力』に注目するだけではなく、なぜ国ごとに学力差が

生じるのかについて考察していました。そして、少子高齢化への対策

として外国人を受け入れていくこれからの時代における、教育の

重要性を訴えました。

取り組んできました。そして、それについて8分間のプレゼンテーションをおこないました。

各自のテーマは教育に関する内容の中から、自分で選びます。

例えば、こちらのプレゼンテーションは『教師の勤務時間について』

なぜ日本の教師は長時間勤務になるのかという考察と、それを

改善するためのアイデアを発表して、最後には国の教育予算に

ついての提言をおこないました。

こちらは『世界各国の学力の差』についてのプレゼンテーションです。

数値上の『学力』に注目するだけではなく、なぜ国ごとに学力差が

生じるのかについて考察していました。そして、少子高齢化への対策

として外国人を受け入れていくこれからの時代における、教育の

重要性を訴えました。

教職類型 学校説明会

教職類型が11月9日(土)に実施された学校説明会でいろいろな活動を行いました。1年生は受付・掃除・警備・交通整理の仕事を、2年生は体育館で来校された中学生の保護者・先生の誘導・整理の仕事をそれぞれ行いました。来校された方々にしっかり挨拶をし、会がスムーズに進行するように気を配るなど将来後輩になるかもしれない中学生の見本となれるような行動を心がけました。

3年生は教職類型3年間の活動について全体会でプレゼンテーションを行いました。アンケートの結果を見ても「教職類型のことがよくわかりました。」という回答が多く大変好評でした。

3年生は教職類型3年間の活動について全体会でプレゼンテーションを行いました。アンケートの結果を見ても「教職類型のことがよくわかりました。」という回答が多く大変好評でした。

2年生教育実践 横尾中学校観察実習

私たち教職類型2年生は、11月6日(火)と8日(木)の2日間にわたり、神戸市立横尾中学校で中学校観察実習を行いました。

観察実習では事前学習で学んだ、先生方の教科指導や生徒指導における工夫や苦労を肌で感じ、学ぶことができました。また、研究協議でその日学んだことを互いに話し合うことで、更に理解を深めることができました。1日目の研究協議では松井教頭先生の「どの生徒にも同じような対応はできないので、自分で独自の工夫を加える必要がある。」という言葉で、生徒に対する思いやりの大切さを知ることができました。2日目では、中田先生の「クラスの成長のために工夫する。」というお話しを通して、教師という仕事では試行錯誤しながら、いろいろなことに取り組んで行かなければならないということが分かりました。

今回の観察実習で学んだ、人間性、使命感、広い視野、観察力を日頃から活かし、将来に繋げようと思います。

観察実習では事前学習で学んだ、先生方の教科指導や生徒指導における工夫や苦労を肌で感じ、学ぶことができました。また、研究協議でその日学んだことを互いに話し合うことで、更に理解を深めることができました。1日目の研究協議では松井教頭先生の「どの生徒にも同じような対応はできないので、自分で独自の工夫を加える必要がある。」という言葉で、生徒に対する思いやりの大切さを知ることができました。2日目では、中田先生の「クラスの成長のために工夫する。」というお話しを通して、教師という仕事では試行錯誤しながら、いろいろなことに取り組んで行かなければならないということが分かりました。

今回の観察実習で学んだ、人間性、使命感、広い視野、観察力を日頃から活かし、将来に繋げようと思います。

1年生教職体験 小学校観察実習振り返り

私たち教職類型1年生は11月11日(月)と18日(月)に、小学校観察実習の振り返りを行いました。授業では、観察実習中の感想や気づきと学びをまとめたり、お世話になった先生方へのお礼状を作成したりしました。この観察実習の中で、今までとは異なる目線で小学校の授業を観察することで、小学校の先生方の児童に対する思いや、授業における工夫を学ぶことができ、私たちの「教師になりたい」という思いがさらに強くなりました。お忙しい中、私たちのために貴重なお時間を割いてご指導してくださった小学校の先生方や、元気いっぱいに接してくれた児童たちへの感謝の気持ちを忘れず、今回学んだことをこれからの教職類型の活動に活かしていきたいと思います。

1年生教職体験 神戸市立会下山小学校観察実習

私たち教職類型1年生は10月31日(木)に、会下山小学校で観察実習を行いました。1校時の事前指導では大前校長先生から、現在会下山小学校で重点的に取り組んでいることについて説明していただきました。2校時目以降の観察実習では実際に児童と関わったことで、改めて教師の大変さや楽しさを肌で知ることができました。休み時間にはたくさんの児童が「先生!」と寄ってきてくれてとても嬉しく感じ、教師になりたいという気持ちがより強くなりました。6校時のカンファレンスでは、校長先生から前向きな気持ちを忘れずに感性をみがき、広い視野を持てるように努力することが大切だという話をしていただきました。今回の実習で学んだことを、これからの教職類型の活動や日々の生活に生かしていきたいと思います。

1年生教職体験 神戸市立夢野の丘小学校観察実習

私たち教職類型1年生は、10月28日(月)に、夢野の丘小学校で観察実習を行いました。1校時に大貫先生より観察実習中に注意しなければならない事についてお話していただき、校内を案内していただきました。2校時目以降は、1つのクラスに対して1人または2人の生徒が担当するかたちで、観察実習を行いました。6校時に行ったカンファレンスでは、中川校長先生から「本人の気づかない1mmの成長を認め、その子にあった褒め方をする」ことの大切さについてお話していただき、実は叱ることよりも褒めることのほうがずっと難しいことに気づきました。この観察実習を通して、先生と児童との距離感や、先生の言動がどれだけ児童に影響を与えるかといった、実際に目で見たからこそ感じられる教師の存在の大きさを学びました。

中学校観察実習事前指導を行いました

私たち教職類型2年生は11月1日(金)6限に、観察実習でお世話になる神戸市立横尾中学校の多田志乃校長先生をお迎えして、観察実習の事前学習を行いました。

教師の仕事内容や、やり甲斐などについてグループで相談しながら考えました。教師の仕事内容は学習指導・生徒指導はもちろんのこと、授業の空き時間に授業の準備や提出物の点検、家庭連絡をすることなど非常に多忙であることがわかりました。しかし、それ以上のやり甲斐があるからこそ教師を続けられるのだと感じました。また多田先生から理想の教師像についてお話しいただき、教師には「豊かな人間性、使命感、広い視野、しっかり褒めたり叱ったりできるような観察力」などが必要であることがわかりました。

横尾中学校の日常指針である「オはよう アりがとう シつれい スみません」を理解し、観察実習に取り組み、たくさんのことを学びたいです。

教師の仕事内容や、やり甲斐などについてグループで相談しながら考えました。教師の仕事内容は学習指導・生徒指導はもちろんのこと、授業の空き時間に授業の準備や提出物の点検、家庭連絡をすることなど非常に多忙であることがわかりました。しかし、それ以上のやり甲斐があるからこそ教師を続けられるのだと感じました。また多田先生から理想の教師像についてお話しいただき、教師には「豊かな人間性、使命感、広い視野、しっかり褒めたり叱ったりできるような観察力」などが必要であることがわかりました。

横尾中学校の日常指針である「オはよう アりがとう シつれい スみません」を理解し、観察実習に取り組み、たくさんのことを学びたいです。

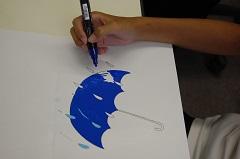

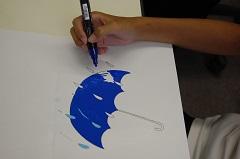

英語活動発表会を実施しました

教職類型2年生が、来年2月に行われる室内小学校との英語活動を通した交流に向けての発表を行いました。2年生全体を6班に分けて、それぞれの班がテーマを設定し、英語に親しんでもらえるようにしました。各班のテーマは以下の通りです。

1班 「動作を英語で言えるようにする」

2班 「Let`t make English words!]

3班 「What do you have? とそれに対する答え方」

4班 「曜日と天気」

5班 「好きな色を言えるようにする」

6班 「What color do you like?」

班ごとにカードを使ったゲームを行ったり、フルーツバスケットをしたりと、小学生がとても盛り上がれるような工夫がたくさん見られました。「色」についての発表をした班では、"BLUE"を青色のペンで書いて、単語と色が一目でわかるようにするなど、各班とも趣向を凝らしていました。

他班の発表内容を参考にして、さらに準備を進め、室内小学校での交流に臨みたいと思います。

1班 「動作を英語で言えるようにする」

2班 「Let`t make English words!]

3班 「What do you have? とそれに対する答え方」

4班 「曜日と天気」

5班 「好きな色を言えるようにする」

6班 「What color do you like?」

班ごとにカードを使ったゲームを行ったり、フルーツバスケットをしたりと、小学生がとても盛り上がれるような工夫がたくさん見られました。「色」についての発表をした班では、"BLUE"を青色のペンで書いて、単語と色が一目でわかるようにするなど、各班とも趣向を凝らしていました。

他班の発表内容を参考にして、さらに準備を進め、室内小学校での交流に臨みたいと思います。

小学校観察実習事前学習

私たち教職類型1年生は9月30日月曜日に元親和女子大学教授の清水篤先生をお迎えして、小学校観察実習事前学習として「いま教師という仕事がおもしろい」という題で講演をしていただきました。清水先生は自分が工夫した授業で生徒に「できた」や「わかった」と感じてもらうとうれしいとおっしゃっていました。他にも、日々の生活の中で生徒たちが成長していく姿を見るとやりがいを感じるともおっしゃっていました。これらのことこそ教師の面白さなのだと思いました。講演では教師という職業の魅力だけではなく、10月末に行われる小学校観察実習での取り組み方についても学ぶことができました。それは、実習中の出来事について「どんなことが起きたか」「そのとき教師は何をしたか」「自分ならどうするか」をメモすることです。これは将来様々な場面で指導するときにも活かせると思います。講演で教えていただいたことを観察実習でも活かせるようにしたいと思います。

Let's enjoy English!

教職類型2年生が1月に行われる室内小学校交流授業で行う英語活動の準備を行いました。交流授業では、小学生に英語に親しんでもらえるように、13分の授業をグループで実施します。全体を6班に分けて、各班どうすれば楽しい英語の授業ができるか考え、画用紙に英単語を書いたり、歌にして英単語を教えたりするなど、工夫しながら授業の準備をしました。全体を通してみても様々な個性が出されており、各班趣向を凝らした授業が展開されると思われます。来週からのリハーサル、再来週に行われる教職生徒に対する発表会に向けて、しっかり仕上げていきたいと思います。

教職体験(1年生)小学校観察実習第一回事前学習

9月9日(火)、私たち教職類型1年生は、神戸市立夢野の丘小学校 10月28日(月)、会下山小学校 10月31日(木)で行う観察実習に向けての第一回事前学習を行いました。説明の中で、私たちの言動が小学校の児童の心情や行動に影響を与えるということを学びました。実習では私たちが児童たちに見られているということを意識し、接する際の態度や言葉などに、より気を付けて実習に取り組みたいと思っています。また、授業を観察するときは、先生方が授業で工夫されているところにしっかりと注目し、それに対して児童がどのように反応しているかを見たいと思います。

オープンハイスクールで教職類型生徒が活躍しました。

8月21日(火)と22日(水)の2日間、本校を志望する中学3年生を対象にオープルハイスクールが実施されました。教職類型の1年生と2年生の生徒は、まず前日の20日(火)に翌日の体験授業教室の準備と体験授業のリハーサルを行いました。当日は1年生が体育館で受付、整理を行い、全体会終了後に各体験授業教室へ中学生をプラカードを持って誘導しました。

体育館での全体会終了後、教職類型3年生が教職類型を志望する中学生とその保護者を対象にコンピュータ教室で、10分間のプレゼンテーションを行いました。その後中学生は班ごとに3つの教室に分かれ、教職2年生が実施する体験授業を受講しました。体験授業では、ゲームを用いたアイスブレークを実施したり、教職類型についての中学生からの質問に答えたりしました。

体験授業終了後、中学生に書いてもらったアンケートを集計しながらその感想文を読んで、感激のあまり準備のときの苦労も吹き飛び、思わず涙してしまう生徒もいました。

体育館での全体会終了後、教職類型3年生が教職類型を志望する中学生とその保護者を対象にコンピュータ教室で、10分間のプレゼンテーションを行いました。その後中学生は班ごとに3つの教室に分かれ、教職2年生が実施する体験授業を受講しました。体験授業では、ゲームを用いたアイスブレークを実施したり、教職類型についての中学生からの質問に答えたりしました。

体験授業終了後、中学生に書いてもらったアンケートを集計しながらその感想文を読んで、感激のあまり準備のときの苦労も吹き飛び、思わず涙してしまう生徒もいました。

のじぎく特別支援学校からお礼のお手紙が届きました。

のじぎく特別支援学校の高等部1年生の皆さんから、文化祭交流について心のこもったお手紙をいただきました。私たち教職類型1年生の生徒の名前や、文化祭で楽しかった思い出などが書かれていました。とてもうれしかったです。ありがとうございました。

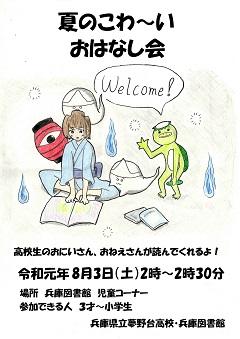

神戸市立兵庫図書館で読み聞かせをしました

教職類型2年生の3名が、8月3日(土)の14時から神戸市立兵庫図書館で、幼児から、小学生の子供たちを対象に、「夏のこわ~いおはなし会」という題で、読み聞かせを行いました。毎年この時期に教職類型が取り組んでいるプログラムで、今年も子供と保護者合わせて20名近くの参加がありました。初めは子供たちが本当に怖がってくれるのか、不安でしたが、実際にやってみると子供たちの反応は予想以上で、その様子を見てさらに一層、熱が入ったように思います。来年1月には近くの小学校で3,4年生を対象に読み聞かせの実践が予定されていますので、今回の経験を生かしてさらに練習していきたいと思います。

教職類型(1年生)神出学園訪問

教職類型1年生が、7月29日(月)に神戸市西区神出町にある、兵庫県立神出学園へ訪問しました。

神出学園は、日本で唯一、県が運営しているフリースクールで、不登校の生徒が社会性を身につけることはもちろんのこと、進学するための学習支援も行っています。

まずはじめに学園内の説明をうけ、午前中は「こころの理解」というテーマで講義を受けました。これらを通して、人は様々な機能を持っており、人の心は複雑であると知ることができたので、様々な場面で相手の気持ちになり思いやることが大切であると学びました。

午後は、「ピアカウンセリング」を4人ずつの班になって実践したり、動物とのふれあいや、農園体験をしたりしました。これらの活動を通して、学園生のみなさんは生き物や野菜を自らの手で育てることで命の大切さを知り、それらが心の支えになっていることを学びました。

今回の活動を通して、不登校の生徒に対しての考え方が変わったので、将来教師になる上で不登校の生徒の気持ちに寄り添い、思いやる心を持ち、今後に活かしていけるよう頑張りたいです。

神出学園は、日本で唯一、県が運営しているフリースクールで、不登校の生徒が社会性を身につけることはもちろんのこと、進学するための学習支援も行っています。

まずはじめに学園内の説明をうけ、午前中は「こころの理解」というテーマで講義を受けました。これらを通して、人は様々な機能を持っており、人の心は複雑であると知ることができたので、様々な場面で相手の気持ちになり思いやることが大切であると学びました。

午後は、「ピアカウンセリング」を4人ずつの班になって実践したり、動物とのふれあいや、農園体験をしたりしました。これらの活動を通して、学園生のみなさんは生き物や野菜を自らの手で育てることで命の大切さを知り、それらが心の支えになっていることを学びました。

今回の活動を通して、不登校の生徒に対しての考え方が変わったので、将来教師になる上で不登校の生徒の気持ちに寄り添い、思いやる心を持ち、今後に活かしていけるよう頑張りたいです。

神戸市立西野幼稚園の園児と交流しました。

教職類型3年生28人が、7月10日(水)に「教育探究」の授業の一環として神戸市立西野幼稚園の園児と交流しました。はじめはとても恥ずかしがって、なかなか幼稚園の先生から離れようとしない園児もいたのですが、一緒にお弁当を食べてから少しずつ仲良くなり、お弁当の後は園庭で遊具を使って一緒に遊んだりして、とても有意義な時間を過ごすことができました。

兵庫教育大学高大連携事業に参加しました

7月11日(木)に教職類型2年生が兵庫教育大学に訪問させていただきました。実際に大講義室で大学の講義を受けさせていただいたり、大学構内の案内をしていただいたりして、充実した1日を過ごすことができました。在学生の方々との交流では、高校時代のことや大学生活のこと、あるいは今私たちがするべきことなど、普段は聞くことができないより具体的なお話を聞くことができて、大変参考になりました。今回の大学訪問により、今後はより具体的に進路について考えていこうと思いました。

教職類型(1年生)神出学園ガイダンス

6月24日(火)、私たち教職類型1年生は、兵庫県立神出学園での夏季研修会(7月29日(月)実施予定)に向けての講演を聴きました。フリースクールについては初めて知ることが多く、わからないことだらけだったので、当日の研修に参加して積極的に質問しようと思っています。講演の中では特に、友達とともに過ごすことで協調性と社会性の定着が可能となることや、一人一人の進路実現のためには個々のニーズに応じた指導が必要であることなどに興味を持ちました。当日の研修に自ら意欲的に参加し、多くの学びを得たいと考えています。

教職類型(1年生)のじぎく特別支援学校との交流

私たち教職類型1年生は、6月14日(金)の夢野台高校文化祭1日目(校内祭)にのじぎく特別支援学校高等部1年生の皆さんと交流しました。初めは緊張していましたが、バトン部の演技を鑑賞したり、1年生の展示を見てまわったり、一緒にお弁当を食べたりすると緊張が解け、とても楽しい時間を過ごすことができました。この交流のなかで障がいをより深く理解することや、まわりをよく見て行動することの大切さを学ぶことができました。これから取り組むことになる観察実習でも今回の経験を生かして頑張りたいです。

教職9期生が読み聞かせ発表会を行いました。

私たち教職9期生は小学校で読み聞かせを行います。その練習として6月7日(金)6限と10日(月)7限に教職の授業で発表会を行いました。読み聞かせでは、その導入として、紙で作った人形などのペープサートを用いて、子供たちがより絵本の世界に入りやすいように工夫をこらしました。今回の発表で読み手である私たちの工夫次第でさらに子供たちの想像力を広げることができるということを学びました。

教職体験(1年生)のじぎく特別支援学校交流準備

私たち教職類型1年生は6月3日(月)・6月10日(月)にのじぎく特別支援学校の生徒と交流する準備として、名札・メッセージカード作りをしました。名札にはのじぎく特別支援学校の生徒の名前を書き、その周りをペンや色画用紙、折り紙などで装飾をしました。作業中は教職類型10期生らしく、和気あいあいとした雰囲気で取り組むことができました。また、メッセージカード作りでは、きれいな読みやすい字で書くことや、渡したときに喜んでもらえるような物を作ることを意識しました。

今回学んだことを生かして、6月14日(金)の文化祭校内祭での交流の際には、その人にあったサポートができるよう頑張りたいと思います。

今回学んだことを生かして、6月14日(金)の文化祭校内祭での交流の際には、その人にあったサポートができるよう頑張りたいと思います。

新入生歓迎会

5月27日(月)7限目に体育館で、教職類型2年生の企画による教職類型の新入生歓迎会が行われました。

2年生がグループごとにMCを務め、ジャンケンゲームや擬音語ゲーム、サイレントゲームなど、趣向を凝らしたレクリエーションをみんなで楽しみました。最初は緊張してあまりコミュニケーションが取れていませんでしたが、ゲームが進むにつれてだんだんと会話や笑顔が増え、親睦を深めることが出来ました。これから1、2年生で一緒に活動するときに、連携を図りながら協力していけるようにしたいと思います。

2年生がグループごとにMCを務め、ジャンケンゲームや擬音語ゲーム、サイレントゲームなど、趣向を凝らしたレクリエーションをみんなで楽しみました。最初は緊張してあまりコミュニケーションが取れていませんでしたが、ゲームが進むにつれてだんだんと会話や笑顔が増え、親睦を深めることが出来ました。これから1、2年生で一緒に活動するときに、連携を図りながら協力していけるようにしたいと思います。

教職体験(1年生)のじぎく特別支援学校講演会

私たち教職類型1年生は5月22日(水)に、兵庫県立のじぎく特別支援学校の本木信司先生をお迎えして「障がいの理解」というテーマで講義をしていただきました。視覚障がいや聴覚障がいなど目で見てわかる障がいだけでなく、発達障がいや知的障がいのように目で見てもわからない障がいについてもお話をしていただきました。

『1人でできる』という自信を持てるようになるためにはどのような手立てが必要なのか、どのように支援をしてあげればよいのか、など支援の方法について学びました。また、障がいを理解することの大切さも学ぶことができました。6月14日(金)の、のじぎく特別支援学校高等部1年生と教職類型1年生の本校文化祭での交流で、全員が充実した時間を過ごせるように、しっかりと準備をしていきたいと思います。

読み聞かせ講演会が行われました。

教職類型2年生は、5月11日に、「絵本の読み聞かせ」について神戸市立兵庫図書館より登坂先生をお迎えし、講演をしていただきました。誰もが子供の頃、一度は読み聞かせを経験したことがあると思います。その読み聞かせは、高校生も泣いてしまうほどの感動を与えます。今回の講演で、絵本の持つ力、絵本の読み方、絵本を選ぶポイントなどを教えていただきました。また、私たちも実際に兵庫図書館から持ってきていただいた絵本に触れ、絵本を選ぶポイントを元に対象年齢を考えながら、絵本を選びました。絵本の読み聞かせをする際には、大人も一緒に楽しみ、子どもの想像力を育ませることが大切だということがわかりました。今回の経験を生かし、室内小学校での実習で児童に絵本の読み聞かせを楽しんでもらえるよう、練習していきたいです。

教職体験(1年)野外活動

私たち教職類型10期生は、4月29日(月)加古川市日岡山公園内にある「はりまハイツ」で野外活動を行いました。

飯ごう炊さんでは、4つの班に分かれてカレーを作りました。班で役割分担を行い、みんなで協力して料理をし、美味しいカレーを食べることができました。

午後からはじゃんけんゲームなどのレクリエーションで、楽しい時間を過ごすことができ、みんなの距離がとても縮まったと思います。

校長先生やお世話になった野外活動協会の下前先生がお話しされた「楽しむ力」を日々生活の中でも生かしていこうと思います。

午後からはじゃんけんゲームなどのレクリエーションで、楽しい時間を過ごすことができ、みんなの距離がとても縮まったと思います。

校長先生やお世話になった野外活動協会の下前先生がお話しされた「楽しむ力」を日々生活の中でも生かしていこうと思います。

教職3年生「教育探求」

教職3年生「教育探求」

72回生3年生教育探求の授業風景です。 この授業では、過去2年間の教科「教職」での学びをもとに、生徒一人ひとりが関心のある教育に関するテーマを設定し、様々な文献や公的機関が公開しているデータを引用しながら、自らの学びを深めていきます。

先生方から指導助言を受けつつ、より完成度の高いレポートを作成します。

72回生3年生教育探求の授業風景です。 この授業では、過去2年間の教科「教職」での学びをもとに、生徒一人ひとりが関心のある教育に関するテーマを設定し、様々な文献や公的機関が公開しているデータを引用しながら、自らの学びを深めていきます。

先生方から指導助言を受けつつ、より完成度の高いレポートを作成します。

野外活動ガイダンス

私たち教職類型1年生は、兵庫県野外活動協会の下前先生にお越しいただき、野外活動ガイダンスを受けました。4/29(月)に実施予定の野外活動実習の概要の説明以外に、レクリエーション指導として積み木自己紹介や、大人数で力を合わせて行うゲームなどを行いました。ゲームを通して仲間のことを知り、仲良くなることができました。野外活動実習においてもみんなで力を合わせて成功させたいです。

人と人をつなぐ〇〇!?

教職類型2年生は、今回、兵庫県野外活動協会事務局長の下前康夫先生に、レクリエーション指導をして頂きました。

昨年のプログラムでは、単にゲームを楽しむだけでしたが、今回は、間違えても目立たないゲームにすることや、動きの多いゲームと少ないゲームをバランスよく組み合わせるなど、ゲームに参加する人に配慮したレクリエーションの実施について学びを深めました。

今回の学習内容を用いて、5月末にある新入生歓迎会の準備を、着実に進めています。

昨年のプログラムでは、単にゲームを楽しむだけでしたが、今回は、間違えても目立たないゲームにすることや、動きの多いゲームと少ないゲームをバランスよく組み合わせるなど、ゲームに参加する人に配慮したレクリエーションの実施について学びを深めました。

今回の学習内容を用いて、5月末にある新入生歓迎会の準備を、着実に進めています。

母校の誇りを胸に

教職類型2年生が4月16日(火)17日(水)19日(金)に1年生に校歌指導を行いました。各クラスに4人ずつに分かれてそれぞれのグループが工夫しながら指導しました。1小節ずつに区切って歌ったり、列ごとのグループをつくり歌を聴きあったりと1年生にリズムや歌詞を覚えてもらえるようにしました。

今回の校歌指導で私たちが大きな声で歌えば歌うほど、1年生にも大きな声で歌ってもらえることを改めて感じました。教え方を工夫するだけでなく、まずは自分から歌うことの大切さに気づくことができました。

今回の校歌指導で私たちが大きな声で歌えば歌うほど、1年生にも大きな声で歌ってもらえることを改めて感じました。教え方を工夫するだけでなく、まずは自分から歌うことの大切さに気づくことができました。

教職類型発表会が行われました。

3月20日(水)に本校体育館で第9回の教職類型発表会が開催されました。教職発表会は、教職生徒が一年間の学びで得た成果を、お世話になった方々や本校職員、類型以外の生徒たちに対し、披露する場です。当日は、代表生徒あいさつから始まり、1年生「教職体験」、2年生「教育実践」の授業での体験や学びを、スライドや授業実演など、様々な方法で発表しました。今春卒業した「教職」類型7期生の生徒1名も、「教育探求」で取組んだ課題研究「本が子供に与える影響について」を発表しました。

兵庫教育大学からお招きした長澤憲保先生からご講評をいただき、代表生徒による最後のあいさつで発表会を締めくくりました。 前日や直前のリハーサルでは、上手くいくかどうか担当者一同、とても心配しましたが、本番では、先生を目指す類型の生徒として力を発揮し、発表会を無事終えることができました。

兵庫教育大学からお招きした長澤憲保先生からご講評をいただき、代表生徒による最後のあいさつで発表会を締めくくりました。 前日や直前のリハーサルでは、上手くいくかどうか担当者一同、とても心配しましたが、本番では、先生を目指す類型の生徒として力を発揮し、発表会を無事終えることができました。

室内小学校の児童からお手紙をいただきました。

教職類型2年生の生徒が、1月18日(金)の事前交流、2月1日(金)の交流授業と2回に渡って神戸市立室内小学校の3年生、4年生の児童と交流したことは、以前のブログでも紹介しました。その3,4年生の児童たちからお礼のお手紙をいただき、それを渡り廊下に掲示させていただきました。心温まるお手紙本当にありがとうございました。

室内小学校交流授業

1月19日(金)の事前交流に続き、教職類型2年生は「教育実践」で学んだ「レクリエーション」「読み聞かせ」「英語活動」について小学校3年生・4年生に授業をさせていただきました。小学校の皆さんは大変元気で、高校生が計画した授業にも積極的に参加してくれました。将来教職を目指す類型の生徒にとって、貴重な体験となりました。

(英語活動) (読み聞かせ)

(レクリエーション) (全体挨拶)

(英語活動) (読み聞かせ)

(レクリエーション) (全体挨拶)

室内小学校交流授業 事前学習

1月28日(月)に教職類型2年生が、室内小学校交流授業で実践するレクリエーションの練習を、兵庫県野外活動協会の下前先生を講師としてお招きして行いました。10分間という限られた時間内で自分たちの考えたレクリエーションを行う難しさや、自分たちも一緒に楽しむことの大切さを改めて実感することができました。2月1日にある室内小学校交流授業で今回の事前学習の体験を生かし児童たちと関わりたいと思います。

第2回高大教職教育研究会フォーラム

1月25日(金)に教職類型3年生2名が、神戸市立須磨翔風高校で行われた「第2回高大教職教育研究会フォーラム」に参加しました。このフォーラムには本校以外にも須磨翔風高校をはじめ、兵庫県立山崎高校、尼崎高校、京都市立塔南高校など12の高校と、立命館大学、同志社大学、神戸市外国語大学など7つの大学が参加しました。教職生徒2名は研究会の実践発表で、教職類型の紹介を行いました。パワーポイントを使って、約10分間3年間教職類型生徒として活動してきた内容やその活動で得た事などを自分たちの言葉でうまく伝えることができました。

室内小学校交流授業 事前交流

1月19日(金)の6時間目に、教職類型2年生が「教育実践」の授業で、神戸市立室内小学校の3年生、4年生の皆さんと交流授業の一環として事前交流を行いました。3,4年生が合同で体育館に集まり、一緒に楽しく交流しました。アイスブレークとして行った「じゃんけん列車」ですっかり緊張もほぐれ、続いてグループをつくるゲーム「猛獣狩りに行こう」で大きな声を出して、みんなの笑顔が体育館にあふれました。短い時間でしたが、高校生も小学生もすてきな時間を共有できました。

名倉小学校お餅つきボランティア

12月15日(土)に教職類型1年生7名が、神戸市立名倉小学校でボランティアとしてお餅つき交流会に参加しました。保護者のボランティアの皆さんと先生方がお餅をついているあいだ、小学生のみんなと一緒に遊んだり、お話をしたりして過ごし、お餅がつきあがった後は、児童と一緒につきたてのお餅をたくさんいただきました。

「ようこそ先輩」

12月19日に、教職類型1,2年生が、「高校時代にすべきこと」というテーマで、今年度教員採用試験に合格し来年4月から教壇に立つ予定である教職類型3期生の先輩方6名のお話を聞きました。先輩方の話の中で、曖昧だった教師像が観察実習を体験することで明確になったことや、当時の経験が大学での実習に役立ったことなどを聞いて、高校時代に実習を受けられることがとても貴重であるということを感じました。また、高校時代にもう少し「勉強」に取り組んでおけば良かったという意見が多くあり、普段からコツコツと勉強を積み重ねることの大切さを改めて実感しました。

小学校観察実習発表会

教職類型1年生が、11月19日(月)と26日(月)の教職体験の授業で、小学校観察実習の発表会を開きました。実習ノートにまとめた発表原稿をもとに一人あたり3分間ずつ、類型生徒全員の前で発表を行いました。小学生のときにはわからなかった、先生方の授業における工夫や、個々の生徒に対する対応の仕方、掲示物の並べ方など、実習中の気付きや学びについて発表しました。

探究レポート 全体発表

教職類型3年生が、11月中の教育探求の授業で『探求レポート・全体発表』を行いました。各自が研究してきたテーマについて、パワーポイントを使用して他の生徒全員の前で発表しました。これまで長い時間をかけて取り組んできた研究レポートの内容を4分間という短い時間にまとめるのに少し苦労しましたが、指示棒なども使用した工夫のある発表ができました。後は、集大成としての研究レポートの製本を残すのみです。

中学校観察実習が行われました

11月12日(月)・13日(火)の2日間にわたり、本校教職類型2年生28名が、神戸市立横尾中学校と神戸市立湊翔楠中学校に分かれて、観察実習を行いました。両中学校で、各教科の授業観察だけでなく昼食指導、部活動への参加、朝の週番活動、下校指導などにも参加させていただきました。1日目はまだ戸惑うことも多かったのですが、2日目は落ち着いて積極的に行動できるようになり、中学生とコミュニケーションを取ることができました。この期間中に教職類型生徒として自ら気付いた課題について、今後の高校生活にも生かせられるようにしっかりと考えていきたいと思います。

学校説明会

11月10日(土)に学校説明会が行われました。当日は53の中学校から生徒・保護者合わせて約260名の参加がありました。教職類型1・2年生は朝早くから受付、誘導、掃除などの役割を果たしました。学校説明会では、まずバトン部・コーラス部によるセレモニーと放送部制作による学校紹介ビデオの上映が行われました。その後、生徒会長による学校生活について、教職類型3年生と類型推進部長による教職類型についての紹介、進路指導部長による進路についての説明が行われました。説明会終了後は部活動見学、学校案内があり、夢野台高校についてより深く知っていただけたのではないかと思います。

兵庫県立夢野台高等学校は、大正14年(1925)創立。

本年、令和7(2025)年10月10日に創立100年目を迎えました。今後もよろしくお願いします。

100周年のキャッチフレーズとロゴです!

未来へ蔦(つた)える

夢高キャラクター

「かずらちゃん」

校章の蔦(つた)をモチーフにした、

生徒会オリジナルキャラクターもいます!

夢高生徒会キャラクター

「つたぽん」

「つたぽん」

気象警報発表時および交通途絶時等の対応

気象警報発表時および交通途絶時等の対応 については、 こちら から。

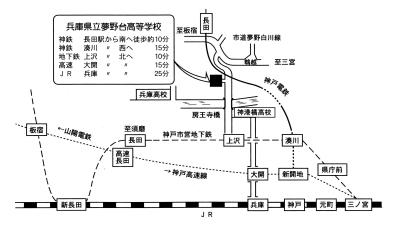

アクセス